মানব ইতিহাসের ভয়াবহতম যুদ্ধগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর মধ্যে ৪ বছরেরও (১৯১৪-১৯১৮) অধিক সময় ধরে চলা এই যুদ্ধে প্রায় ২০ মিলিয়ন (২ কোটি) সামরিক ও বেসামরিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আরো অসংখ্য মানুষ। ইউরোপ তথা বিশ্বের মানচিত্র পরিবর্তনকারী এই যুদ্ধে পতন ঘটেছে কয়েকটি সাম্রাজ্যের, সৃষ্টি হয়েছে অনেকগুলো নতুন দেশের।

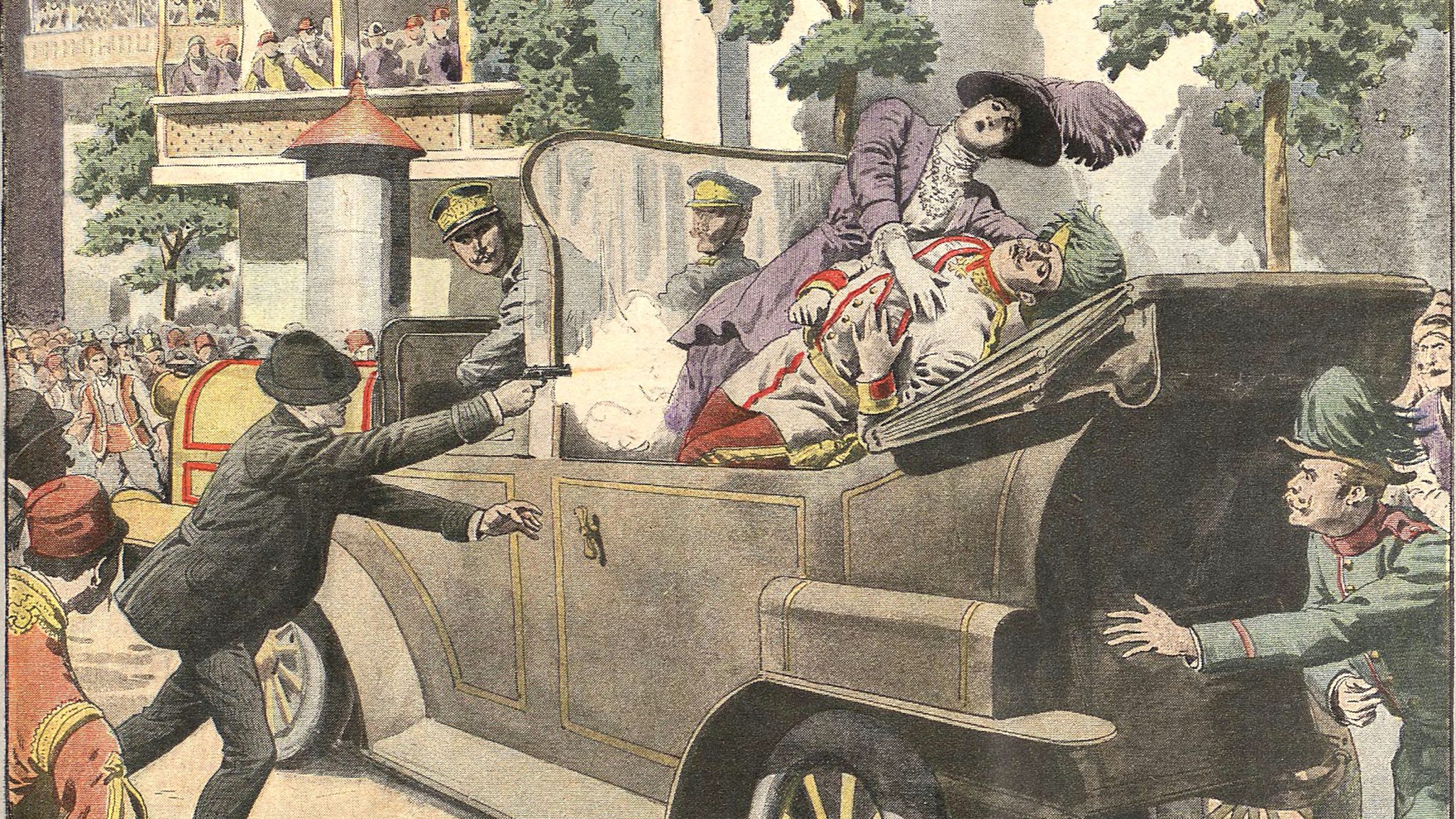

১৯১৪ সালের ২৮ জুন, অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান যুবরাজ আর্চডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্ডিন্যান্ড ও তার স্ত্রী বসনিয়া এন্ড হার্জেগোভিনার সারাজেভো শহরে যান। সেখানে গাড়িতে থেকে প্রদর্শনকালে ১৯ বছর বয়স্ক গ্যাভ্রিলো প্রিন্সিপ নামক এক স্লাভ জাতীয়তাবাদী, যুবরাজ ও তার স্ত্রীকে গুলি করে হত্যা করে। এই ঘটনা জুলাই ক্রাইসিসের জন্ম দেয় এবং হত্যাকাণ্ডের একমাস পর ২৮ জুলাই, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

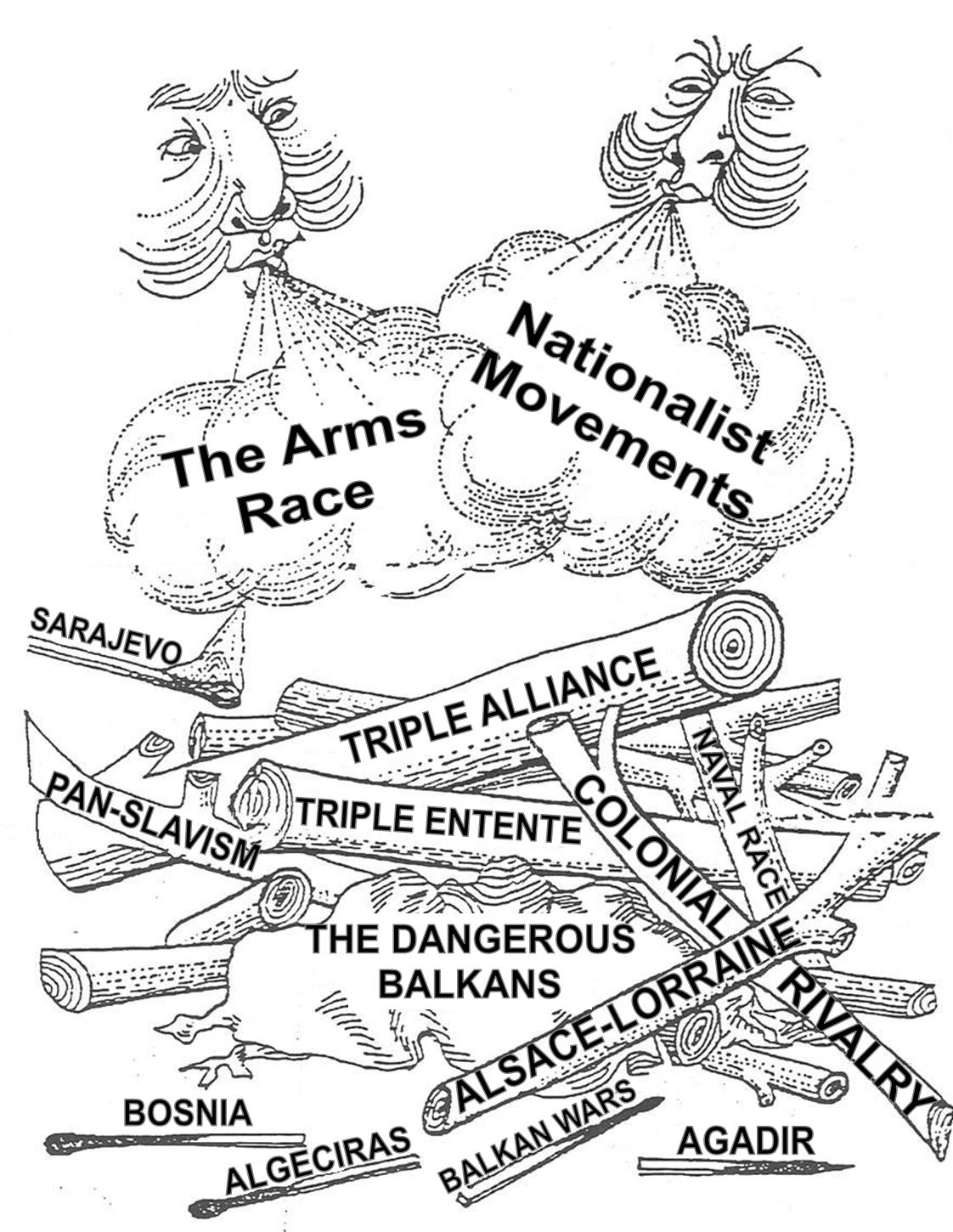

যুবরাজ ফার্ডিন্যান্ডের মৃত্যু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ হলেও এর পেছনে অনেকগুলো পরোক্ষ কারণ বিদ্যমান। ঘটনার পেছনে ঘটনা থাকে, একটি ঘটনা অন্য একটি ঘটনাকে প্রভাবিত করে। এভাবে অনেকগুলো ঘটনা যখন একে অপরের সঙ্গে মিলেছে তখন পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়েছে যে, যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। অনেকগুলো ঘটনা একত্রিত হয়েই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপট হাজির করে। প্রতিটি কারণ ও ঘটনা একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পেছনেও দীর্ঘকালীন এমন অনেকগুলো ঘটনা ও কারণ ছিল যা যুদ্ধের প্রেক্ষাপট হাজির করেছিল। কী ছিল সেই কারণ ও ঘটনাবলী যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে অনিবার্য করে তোলে?

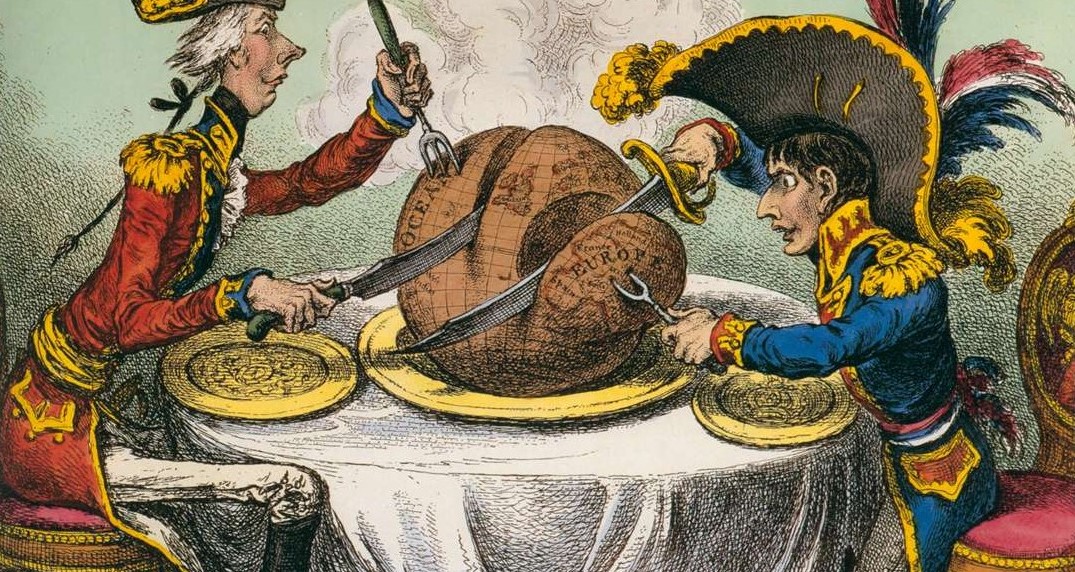

সাম্রাজ্যবাদ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর সাম্রাজ্য রক্ষা কিংবা সাম্রাজ্য বিস্তারের লড়াই। এই যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। সাম্রাজ্যবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে একটি শক্তিশালী দেশ অপেক্ষাকৃত কম শক্তিধর ও ক্ষুদ্র দেশগুলোকে দখল, নিয়ন্ত্রণ এবং শোষণ করে, যেগুলো উপনিবেশ নামে পরিচিত। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং তার উপনিবেশগুলো একত্রে সাম্রাজ্য নামে পরিচিত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় দেশ সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তি ছিল। নতুন নতুন অঞ্চল দখল এবং আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং প্রতিযোগিতা ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর মধ্যে উত্তেজনা বাড়িয়ে তোলে এবং যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে আফ্রিকা মহাদেশের অধিকাংশ অঞ্চল ব্রিটেন ও ফ্রান্সের নিয়ন্ত্রণে ছিল। একসময় আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্রাজ্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ইউরোপীয় শক্তিগুলো সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে জার্মানির উত্থান ব্রিটিশ ও ফরাসি সাম্রাজ্যের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। এ সময় জার্মানিও ইউরোপের বাইরে কলোনি স্থাপনে প্রয়াসী হয়। জার্মানির এহেন উদ্যোগ ব্রিটেন ও ফ্রান্সের জন্য আতঙ্কের ছিল, কেননা জার্মানিকে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে হলে তা ব্রিটিশ কিংবা ফরাসি সাম্রাজ্যের উপর আঘাত হানতে হবে। জার্মানিকে মোকাবিলা করতে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মতো চির শত্রু দুই দেশ মিত্রতে পরিণত হয়। জার্মানির এই উত্থান পরবর্তীতে মরক্কো সংকটের জন্ম দেয়।

অন্যদিকে বলকান অঞ্চলে অটোমান সাম্রাজ্য, অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্য, এবং রুশ সাম্রাজ্য আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে সংঘাতে লিপ্ত হয়। রাশিয়া তাদের সাম্রাজ্যবাদী নীতির মাধ্যমে পশ্চিম দিকে এগিয়ে আসতে থাকে এবং একইসাথে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি সাম্রাজ্যও দক্ষিণ দিকে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে থাকে। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি সাম্রাজ্য একসময় বসনিয়া দখল করে নেয়। বসনিয়াকে অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্য থেকে মুক্তিকামী এক স্লাভ জাতীয়তাবাদীর হাতেই যুবরাজ ফার্ডিন্যান্ডের মৃত্যু হয় যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ঘটায়।

বলকান অঞ্চলে এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করেই ‘বলকান যুদ্ধ’ সংঘটিত হয় যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জ্বালানি হিসেবে কাজ করে। বলকান অঞ্চলের জাতিগুলোকে রাশিয়া স্লাভ জাতীয়তাবাদ ও অর্থোডক্স খ্রিষ্টীয় মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত করতে থাকে। এজন্য উক্ত অঞ্চলে রাশিয়া সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব নিয়ে প্যান-স্লাভ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে মদদ দেয়। অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্য বলকান অঞ্চল দখল করার উদ্দেশ্যে সেখানকার জাতিগুলোকে অটোমানদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয় যা বলকান যুদ্ধের জন্ম দেয় এবং শেষ পর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ঘটায়। এভাবেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর সাম্রাজ্যবাদের নেশা থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা।

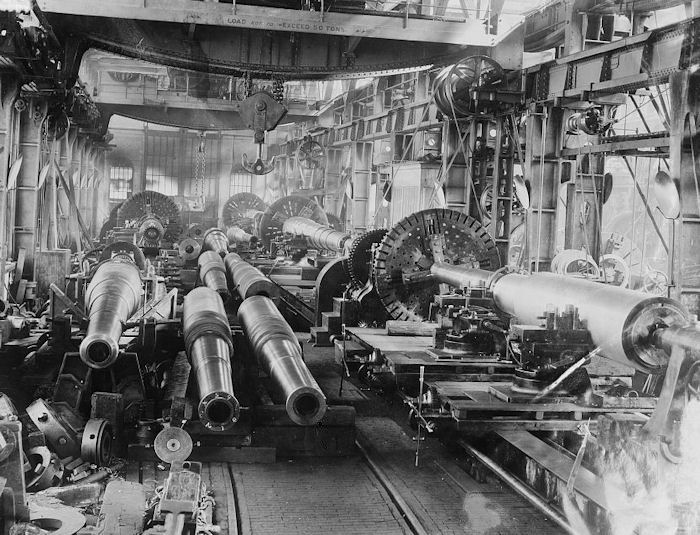

সামরিকায়ন ও অস্ত্র প্রতিযোগিতা

সাম্রাজ্যবাদীদের সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সামরিক বাহিনী। আর সামরিক বাহিনী কতটা শক্তিশালী তা নির্ভর করে অস্ত্র ভান্ডারের উপর। সাম্রাজ্যবাদীরা যখন সাম্রাজ্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জড়িয়ে পড়ে তখন একইসঙ্গে তারা অস্ত্র প্রতিযোগিতায়ও লিপ্ত হয়।

উনিশ শতকের শেষের দিকে এবং বিশ শতকের শুরুতে সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে অস্ত্র প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পেতে থাকে যার ফলে নতুন নতুন সামরিক প্রযুক্তির উদ্ভাবন ঘটে, সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পায় সামরিক ব্যায়। সামরিক শক্তিকে জাতীয় ও সাম্রাজ্যের শক্তির পরিমাপক হিসেবে বিবেচনা করা হতো। মাতৃভূমি রক্ষার জন্য, বিদেশে সাম্রাজ্য ও বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার জন্য এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছ থেকে হুমকি প্রতিরোধে একটি শক্তিশালী সেনা ও নৌবাহিনী দরকার ছিল। নিজেদের অন্যান্য সাম্রাজ্য ও জাতি থেকে শক্তিশালী করার প্রয়াসে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো অস্ত্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়।

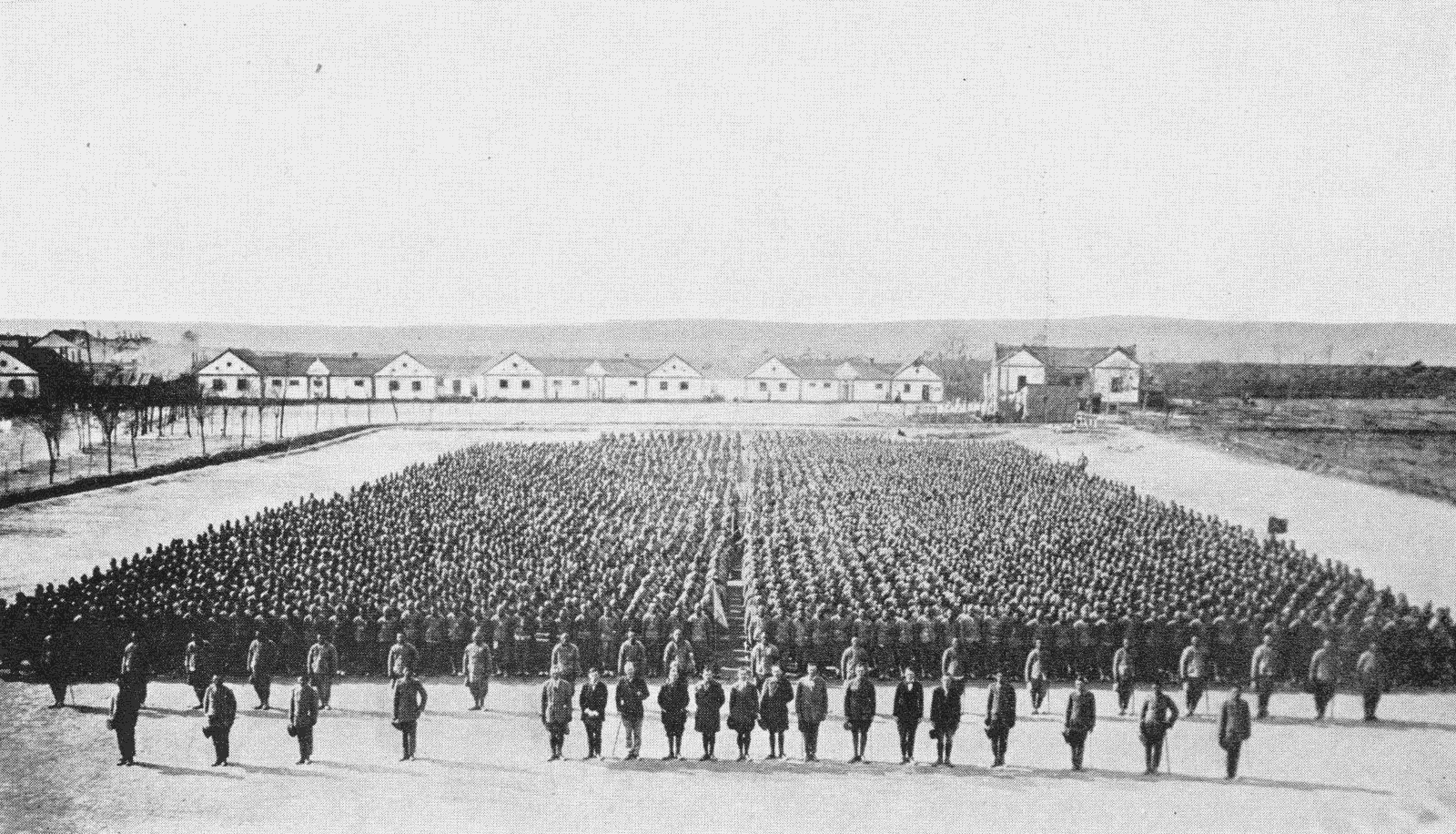

এই অস্ত্র প্রতিযোগিতার পেছনে প্রভাবক হিসেবে কাজ করছিল সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তাবাদ। বিংশ শতাব্দীতে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে অস্ত্র প্রতিযোগিতা চূড়ান্ত আকার ধারণ করে। পরাশক্তিগুলো তাদের অস্ত্র ও সৈন্য সংখ্যা মারাত্মকভাবে বাড়িয়ে দেয়। কার্যত প্রতিটি বড় ইউরোপীয় দেশই উনিশ শতকের শেষের দিকে এবং বিশ শতকের প্রথম দিকে সামরিক সংস্কার করে।

এ সময় ফ্রান্স ও জার্মানি একটি অস্ত্র প্রতিযোগিতায় তীব্রভাবে জড়িয়ে যায়। ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব ছিল এবং তাদের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে উভয় দেশ সামরিক বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাকে। ১৮৭০ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে উভয় দেশ সেনাবাহিনীর আকার প্রায় দ্বিগুণ করে। তাদের এই বৈরিতা মরক্কো সংকটের জন্ম দেয় এবং শেষপর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ঘটায়। ১৯১৪ সালে যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় ফ্রান্সের প্রায় ৪ মিলিয়ন সৈন্য ছিল এবং জার্মানি ছিল সাড়ে ৪ মিলিয়নেরও বেশি। এই অস্ত্র প্রতিযোগিতা ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে অবিশ্বাস জন্ম দেয় এবং ১৯১৪ সালে যখন যুদ্ধ শুরু হয় তখন দেশগুলো খুব সহজেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।

একইসঙ্গে জার্মানি ও ব্রিটেনের মধ্যে নৌশক্তি সম্প্রসারণে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে জার্মানি ও ব্রিটেনের মধ্যে অস্ত্র প্রতিযোগিতার পাশাপাশি নৌ প্রতিযোগিতা শুরু হয়। তৎকালীন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নৌবাহিনী ছিল ব্রিটেনের। উত্তর সাগর ছিল জার্মানির একমাত্র উপকূলীয় অঞ্চল, তবে এই অঞ্চলে ব্রিটিশ নৌবাহিনী আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছিল। জার্মানি ব্রিটিশ নৌবাহিনীকে নিজেদের জন্য হুমকি হিসাবে বিবেচনা করে এবং শক্তিশালী ব্রিটিশ নৌবাহিনীর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য নিজস্ব শক্তিশালী নৌবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।

উত্তর সাগরে শক্তিশালী ব্রিটিশ নৌবাহিনীকে মোকাবিলা করার জন্য জার্মানি একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী গড়ে তোলার চেষ্টা করে। জার্মানিতে কাইজার দ্বিতীয় ভিলহেলম সামরিক সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ করেছিলেন। জার্মানি ১৯১৩-১৪ সালে তার নৌবাহিনী ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করে, সেই সঙ্গে সেনাবাহিনীতেও ১,৭০,০০০ নতুন সৈন্য যোগ করে। ১৮৯৮ সালে জার্মান সরকার নতুন নৌ আইন পাশ করে। নতুন আইন অনুযায়ী জার্মান নৌবাহিনীতে ১৭টি নতুন যুদ্ধজাহাজ যুক্ত করা হয়। নতুন জার্মান নৌ আইন অস্ত্র প্রতিযোগিতাকে মারাত্মকভাবে বাড়িয়ে দেয়।

এর ফলে ব্রিটেন ও জার্মানির মধ্যে প্রতিযোগিতা ক্রমশ বাড়তেই থাকে। কয়েক বছর পর ১৯০৬ সালে ব্রিটেন বিংশ শতাব্দীর প্রথম এবং সর্বাধুনিক ড্রেডনট (যুদ্ধজাহাজ) চালু করে। জার্মানিও কম যায় কীসে! জবাবে জার্মানিও নিজস্ব ড্রেডনট তৈরি করে ব্রিটিশদের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়। জার্মানি ও ব্রিটেনের মধ্যকার এই প্রতিযোগিতা ক্রমশই ভয়াবহ আকার ধারণ করে। ১৯১৪ সালে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে জার্মানির ২৯টি অপারেশনাল ইউ-বোট ছিল। জার্মানির নৌশক্তির এমন বৃদ্ধি ব্রিটেনকে উদ্বিগ্ন করে তোলে।

জার্মানির এমন সম্প্রসারণে ব্রিটেনের জাতীয়তাবাদী জনগণ ও সংবাদমাধ্যম আতঙ্কিত হয়ে সরকারকে চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। ব্রিটেনও কম যায় না! এই সময় ব্রিটেনও ২৯টি নতুন যুদ্ধজাহাজ চালু করে। ব্রিটেনে অস্ত্র প্রতিযোগিতা মূলত জাতীয়তাবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়। ব্রিটেনের জনগণ ও সংবাদমাধ্যম সামরিক উন্নয়নের জন্য সরকারের চেয়ে বেশি উৎসাহী ছিল। ব্রিটেনের সংবাদমাধ্যমগুলো দেশের সামরিক বাহিনীর উন্নয়নের জন্য প্রচার চালাতে থাকে। ব্রিটিশ ‘নেভি লীগ’ ও সংবাদমাধ্যমগুলো আরো বেশি যুদ্ধজাহাজ কমিশন করতে সরকারকে আহ্বান জানায়। সেসময় ব্রিটেনে একটি জনপ্রিয় শ্লোগান ছিল;

“We want eight (battleships) and we won’t wait!”

১৯০০ সাল থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে ইউরোপীয় সামরিক ব্যায় আকাশচুম্বি হয়ে দাঁড়ায়। ১৮৭০ সালে ছয়টি ইউরোপীয় গ্রেট পাওয়ারের (ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, রাশিয়া, ইতালি এবং অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি) সম্মিলিত সামরিক ব্যায় যত ছিল, পঁয়তাল্লিশ বছর পর ১৯১৪ সালে তা কয়েকগুণ বেড়ে দাঁড়ায়। ১৯০৮ সালে গ্রেট ব্রিটেনের সামরিক ব্যায় ছিল ২৮৬ মিলিয়ন ডলার, ১৯১৩ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৭৪ মিলিয়ন ডলারে। একই সময়ে ফ্রান্সের সামরিক ব্যায় ২১৬ মিলিয়ন থেকে ৩৬৪ মিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। অন্যদিকে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের শত্রু জার্মানির সামরিক ব্যায় আরো বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯০৮ সালে যেখানে জার্মানির সামরিক ব্যায় ছিল ২৮৬ মিলিয়ন ডলার, ১৯১৩ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪৬৩ মিলিয়ন ডলারে।

১৯১০ এর দশকে রাশিয়ার সরকারি ব্যায়ের প্রায় অর্ধেক সামরিক খাতে ব্যয় করা হয়! ১৯০৮ সালে রাশিয়ান সামরিক ব্যায় ছিল ২৯১ মিলিয়ন ডলার, ১৯১৩ সালে তাদের সেই ব্যয় বেড়ে দাঁড়ায় ৪৩৫ মিলিয়ন ডলারে। রাশিয়ার সামরিক ব্যায় বৃদ্ধির পেছনে কারণ ছিল রুশো-জাপানিজ যুদ্ধ (১৯০৪-১৯০৫)। রাশিয়ার পূর্বাঞ্চলে চীন-কোরীয় সীমান্তবর্তী অঞ্চলকে কেন্দ্র করে রাশিয়া ও জাপান যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। রাশিয়া এই যুদ্ধে পরাজয় বরণ করে। এই পরাজয় রাশিয়াকে নিজের সামরিক শক্তি বৃদ্ধিতে এবং জোট গঠনে আগ্রহী করে তোলে। এরপর রাশিয়া ফ্রান্স ও ব্রিটেনের সাথে জোট গঠন করে যা ত্রিশক্তি আঁতাত নামে পরিচিত।

১৮৯৮ থেকে ১৯১২ সালের মধ্যে, জার্মান সরকার দেশের নৌ-শক্তি সম্প্রসারণের জন্য পাঁচটি পৃথক ফ্লিট অ্যাক্ট (জার্মান নৌ আইন) পাস করে। এ সময় প্রত্যেকটি বড় ইউরোপীয় শক্তি তাদের সেনাবাহিনী প্রসারিত করে। পরাশক্তিগুলোর এমন অস্ত্র প্রতিযোগিতার মধ্যেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ নিহিত আছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে সামরিকায়ন ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যকার শত্রুতাকে স্পষ্ট করে তোলে। সামরিকায়নের ফলে এত বিশাল সৈন্যবাহিনী তৈরি হয়েছিল যা ইউরোপীয় দেশগুলোকে সহজেই যুদ্ধে যেতে প্রভাবিত করে। যদি এত বড় বাহিনী গড়ে না তোলা হতো তবে হয়তো যুদ্ধ শুরু করা সহজ হতো না।

জাতীয়তাবাদ

জাতীয়তাবাদের উত্থান প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ। জাতীয়তাবাদের আদর্শে বলীয়ান হয়েই গ্যাভ্রিলো প্রিন্সিপ নামক উনিশ বছর বয়স্ক এক তরুণ অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান যুবরাজকে গুলি করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ঘটায়। প্যান-স্লাভ জাতীয়তাবাদীরা একদিকে অটোমান সাম্রাজ্য, অন্যদিকে অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্য থেকে মুক্তি চাচ্ছিল। জাতীয়তাবাদের উত্থানের ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে পরাশক্তিদের অধীনে থাকা উপনিবেশগুলো স্বাধীনতা দাবি করে।

জাতীয়তাবাদের সাথে সাম্রাজ্যবাদ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জাতীয়তাবাদ মূলত দুই ধরনের; সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর মধ্যে একধরনের এবং উপনিবেশগুলোর মধ্যে অন্য রকমের জাতীয়তাবাদ ছিল। একটি ছিল বিদেশি শক্তির নিয়ন্ত্রণে থাকা জাতিসমূহের মধ্যে, যারা বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি চায়। অন্যটি ছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর মধ্যে, যারা নিজেদের অন্যান্য জাতি থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করতো। দ্বিতীয়টি ছিল সাম্রাজ্যবাদের মূল কারণ। ব্রিটিশ, ফরাসি ও জার্মানদের মতো অনেক ইউরোপীয় জাতি নিজেদের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী ছিল।

সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর জাতীয়তাবাদীরা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলোকে আক্রমণাত্মক, ষড়যন্ত্রকারী, প্রতারক, পশ্চাদপদ এবং অসভ্য হিসেবে মনে করে। সেই সঙ্গে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলোর চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র এবং ক্ষুধার্ত সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা তাদের দেশের স্বার্থ হুমকির সম্মুখীন বলে মনে করে যা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতার জন্ম দেয়। অন্যদিকে অটোমান সাম্রাজ্যে নব্য-তুর্কীদের উগ্র জাতীয়তাবাদের ফলে বলকান যুদ্ধের সূচনা হয় যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর অন্যতম প্রধান কারণ। এভাবে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর মধ্যে জাতীয়তাবাদ থেকে সৃষ্ট প্রতিযোগিতাই শেষ পর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ঘটায়।

ইউরোপের পরাশক্তিরা যখন জাতীয়তাবাদে বলীয়ান হয়ে একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মগ্ন ছিল, তখন দক্ষিণ ও পূর্ব ইউরোপে জাতীয়তাবাদের অন্য একটি রূপ প্রকাশ পায়। এই জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য নয় বরং সাম্রাজ্যবাদীদের কালো হাত থেকে মুক্তি পেতে। এই জাতীয়তাবাদ স্বাধীনতা, স্বায়ত্তশাসন ও নিজস্ব সরকার গঠনের অধিকারের জন্য।

বলকান অঞ্চলের জাতিসমূহ একদিকে অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্য থেকে রেহাই পেতে চাচ্ছিল, অন্যদিকে অটোমান শাসন থেকেও মুক্তি চাচ্ছিল। এই সুযোগে রাশিয়া এই অঞ্চলের স্লাভিক জনগোষ্ঠীকে প্যান-স্লাভ জাতীয়তাবাদ এবং অর্থোডক্স খ্রিস্টীয় মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত করতে থাকে। রাশিয়া তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী অটোমান ও অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যকে বলকান অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করে সেই স্থান দখল করতে চাচ্ছিল।

বলকান অঞ্চলের স্লাভিক জনগোষ্ঠীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাতের জন্য সরাসরি দায়ী। প্যান-স্লাভিজম হলো এমন একটি ধারণা যারা বিশ্বাস করে যে, পূর্ব ইউরোপের স্লাভিক জনগোষ্ঠীর নিজস্ব স্বাধীন দেশ হওয়া উচিত। উনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে প্যান-স্লাভিজম উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। স্লাভিক জাতীয়তাবাদ সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী ছিল সার্বিয়ায়। সার্বরা অন্যান্য অঞ্চলেও প্যান-স্লাভ জাতীয়তাবাদ ছড়িয়ে দিতে অবদান রাখে।

প্যান-স্লাভিজম জাতীয়তাবাদ অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্য এবং এই অঞ্চলে এর নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবের বিরোধিতা করে। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি সাম্রাজ্য কর্তৃক বসনিয়া এন্ড হার্জেগোভিনা সংযুক্তিকরণের ফলে উত্তেজিত হয়ে অনেক তরুণ সার্ব ‘ব্ল্যাক হ্যান্ড’-এর মতো উগ্র জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীতে যোগ দেয়। এই গোষ্ঠীগুলো বলকান অঞ্চল থেকে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির বিদায় এবং সমস্ত স্লাভিক জনগোষ্ঠীর জন্য একটি একীভূত ‘গ্রেটার সার্বিয়া’ প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা করছিল। এই প্যান-স্লাভিক জাতীয়তাবাদই ১৯১৪ সালের জুনে সারাহেভোতে আর্চডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্ডিন্যান্ডকে হত্যার অনুপ্রেরণা জাগিয়ে তোলে যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটায়। এজন্য জাতীয়তাবাদকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

এই সিরিজের পরবর্তী পর্বটি পড়তে নিচের লিঙ্কে ক্লিক করুন:

.jpg?w=600)