আধুনিক আমেরিকার ইতিহাসে এখন পর্যন্ত মাত্র দুজন ব্যক্তিকে গুপ্তচরবৃত্তির দায়ে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়েছে। তাদের একজন জুলিয়াস রোজেনবার্গ, আরেকজন ইথেল রোজেনবার্গ। দুজনের নামেরই শেষাংশ একই, তাই না? মজার ব্যাপার হচ্ছে, তারা দুজনই সম্পর্কে ছিলেন স্বামী-স্ত্রী। ইথেল রোজেনবার্গের আসল নাম ইথেল গ্রিনগ্লাস। তিনি বয়সে জুলিয়াস রোজেনবার্গের চেয়ে তিন বছরের বড় ছিলেন। তাদের মধ্যে বিয়ে হওয়ার পর ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে স্ত্রী ইথেল নিজের নামের শেষাংশে তার স্বামীর নামের ‘রোজেনবার্গ’ অংশটি যুক্ত করেন। জুলিয়াস রোজেনবার্গ ও ইথেল রোজেনবার্গ দম্পতিকে একত্রে ‘দ্য রোজেনবার্গস’ হিসেবে ডাকা হয়। ইথেল রোজেনবার্গের ক্ষেত্রে আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে, আমেরিকার ইতিহাসে তিনিই একমাত্র নারী, যাকে হত্যার অভিযোগ ব্যতীত অন্য কারণে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়েছে। তার বিরুদ্ধে দেয়া আদালতের মৃত্যুদন্ডের রায় এতটাই বিতর্কিত যে, এখনও সেই রায়ের জন্য মার্কিন বিচারবিভাগকে বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়।

তখন নিউ ইয়র্কে ‘ম্যানহাটন প্রজেক্ট’ নামের একটি গোপন ও ব্যয়বহুল প্রকল্প চলমান। এই প্রকল্প হাতে নেয়ার পেছনে আমেরিকার লক্ষ্য ছিল খুব দ্রুত পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির সক্ষমতা অর্জন করা। ১৯৪৫ সালে আমেরিকা যখন জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে দুটো বোমা ফেলে ধ্বংসলীলা চালালো, তখন পুরো বিশ্ব বুঝতে পারলো পৃথিবীর প্রথম দেশ হিসেবে আমেরিকা পারমাণবিক শক্তিধর দেশের তালিকায় নাম লিখিয়েছে। কিন্তু পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হলেও আমেরিকা স্বস্তিতে ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে অত্যাধুনিক অস্ত্রসম্ভার গড়ে তোলার যে নোংরা প্রতিযোগিতা শুরু হয়, তাতে আমেরিকার ভয় ছিল হয়তো তাদের পারমাণবিক বোমা তৈরির সূত্র ব্যবহার করেই সোভিয়েতরা পারমাণবিক সক্ষমতা অর্জন করবে। এর কিছু প্রমাণও মিলছিল। শেষ পর্যন্ত দেখা যায়- তাদের এই অনুমান মোটেও ভুল ছিল না। ম্যানহাটন প্রকল্পের বিভিন্ন তথ্য ঠিকই সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে পাচার হয়েছিল। আমেরিকার মাত্র চার বছর পরেই ১৯৪৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন দ্বিতীয় দেশ হিসেবে পারমাণবিক শক্তিধর দেশের তালিকায় নাম লেখায়।

ম্যানহাটন প্রকল্পে শুধু একজন গুপ্তচরদের বেশ বড় নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছিল, যেটাকে ‘স্পাই রিং’ হিসেবে অভিহিত করা হয়। মূলত এই প্রকল্পে যেসব বিজ্ঞানী ও অন্যান্য বিভিন্ন দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি কাজ করছিলেন, তাদের এক বড় অংশ ছিলেন বাইরের দেশ থেকে আসা। যেমন বলা যায়, জার্মানির অনেক বিখ্যাত বিজ্ঞানীকে আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা গোপন মিশনের মাধ্যমে দেশে নিয়ে এসে মার্কিন নাগরিকত্ব এবং গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশ প্রদান করেছিল। বিজ্ঞানীদের অনেকে তরুণ বয়সে কমিউনিস্ট পার্টির সাথে জড়িত ছিলেন, অনেকে আবার একক দেশ হিসেবে আমেরিকার পারমাণবিক শক্তি অর্জনের ব্যাপারটি মেনে নিতে পারেননি। তাদের মনে হয়েছিল, আমেরিকা বাদ দিয়ে যদি অন্য কোনো রাষ্ট্র পারমাণবিক শক্তি অর্জন করতে না পারে, তাহলে আমেরিকা এর অপব্যবহার করতে পারে। এই আশঙ্কা থেকে তারা সোভিয়েত ইউনিয়নকে সহায়তার সিদ্ধান্ত নেন। আবার অনেকে মতাদর্শিক কারণেও সোভিয়েতদের সহায়তা করতে চেয়েছিলেন। পুঁজিবাদের অভিভাবক আমেরিকা একমাত্র দেশ হিসেবে পারমাণবিক সক্ষমতার সুফল ভোগ করবে– এটা তারা মতাদর্শিক কারণে মেনে নিতে পারেননি, যেহেতু তারা কমিউনিজম দ্বারা দারুণ প্রভাবিত ছিলেন।

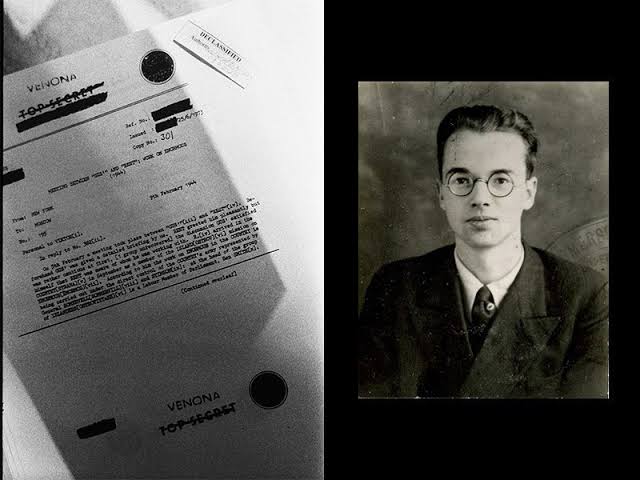

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর স্নায়ুযুদ্ধ যখন প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম করছে, তখন সোভিয়েত গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এনক্রিপ্টেড কোডের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করতো। এই এনক্রিপ্টেড কোডের মাধ্যমে যোগাযোগের কারণে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর বেশ বেগ পেতে হচ্ছিল। গতানুগতিক রাস্তায় না হেঁটে তারা একটি নতুন প্রকল্প শুরু করে, যার নাম ছিল ‘প্রজেক্ট ভেনোনা’। এই প্রজেক্টের মূল কাজ ছিল বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে প্রাপ্ত সোভিয়েত এনক্রিপ্টেড বার্তাগুলোর রহস্য উন্মোচন করা। বলা বাহুল্য, আমেরিকার এই প্রকল্প তাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে অনেকাংশে সফল হয়েছিল। প্রজেক্ট ভেনোনার মাধ্যমে আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা টের পায়- ম্যানহাটন প্রকল্পে গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে। উপযুক্ত প্রমাণসমেত তারা এই প্রকল্পের সাথে জড়িত বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করে, যাদের মধ্যে ছিলেন ডেভিড গ্রিনগ্লাস এবং তার স্ত্রী রুথ গ্রিনগ্লাস। তারা জিজ্ঞাসাবাদের একপর্যায়ে স্বীকারোক্তি দেন যে জুলিয়াস রোজেনবার্গ তাদেরকে স্পাই রিংয়ে যোগ দিতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। তবে এমন স্বীকারোক্তির পূর্বে তারা শর্ত দেন যেন স্বীকারোক্তির পর স্ত্রী রুথ গ্রিনগ্লাসকে নিঃশর্ত মুক্তি দেয়া হয়, যাতে তাদের ছোট বাচ্চাগুলোর দেখাশোনায় কোনো সমস্যা না হয়। মজার ব্যাপার হচ্ছে, ডেভিড গ্রিনগ্লাস ছিলেন ইথেল রোজেনবার্গের আপন ভাই! ডেভিড গ্রিনগ্লাসের স্বীকারোক্তি পরবর্তীতে ‘দ্য রোজেনবার্গস’ দম্পতির বিরুদ্ধে স্বাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

তবে ডেভিড গ্রিনগ্লাস ও তার স্ত্রী রুথ গ্রিনগ্লাস যে সরাসরি গোয়েন্দা সংস্থার হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন– এমনটা ভাবলে ভুল হবে। ম্যানহাটন প্রকল্পে আরেকজন ব্যক্তি ছিলেন, যার নাম হচ্ছে ক্লাউস ফুক্স। ক্লাউস ফুক্স মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাকে যেসব তথ্য দিয়েছিলেন, সেসবের উপর ভিত্তি করে ডেভিড গ্রিনগ্লাস ও হ্যারি গোল্ডকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের দেয়া তথ্যানুযায়ী, ডেভিড গ্রিনগ্লাস প্রকল্পের বিভিন্ন গবেষণালব্ধ তথ্য জুলিয়াস রোজেনবার্গকে সরবরাহ করতেন। এরপর জুলিয়াস রোজেনবার্গ সেসব তথ্য তার স্ত্রী ইথেল রোজেনবার্গকে দিয়ে ছাপিয়ে নিতেন। এরপর সেসব তথ্য রসায়নবিদ হ্যারি গোল্ড মারফত আমেরিকায় অবস্থিত সোভিয়েত দূতাবাসের একজন কর্মকর্তার কাছে হস্তান্তর করা হতো। প্রতিবার তথ্য দেয়ার সময় রসায়নবিদ হ্যারি গোল্ড পাঁচশো ডলার করে ডেভিড গ্রিনগ্লাসকে প্রদান করতেন, যে অর্থের যোগানদাতা ছিল সোভিয়েত দূতাবাস। আমেরিকার সোভিয়েত দূতাবাস আবার হ্যারি গোল্ডের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য এনক্রিপ্টেড করে মস্কোতে পাঠাতো। এভাবেই আমেরিকার গোপন প্রকল্পের তথ্য মস্কোতে পৌছে যেত।

১৯৫১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ‘দ্য রোজেনবার্গ’ দম্পতির বিচার শুরু হয়। ট্রায়াল শুরুতেই প্রসিকিউটর বলেন, “এই দম্পতির আনুগত্য মার্কিন রাষ্ট্রের প্রতি নয়, অন্য কিছুর প্রতি। সেটি হচ্ছে কমিউনিজম।” মাত্র এক মাস বিচার চলার পরই ১৯৫১ সালের ২৯ মার্চ আমেরিকার ‘এসপিওনাজ অ্যাক্ট’ এর দ্বিতীয় ধারানুযায়ী মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়। বিচারক কফম্যান তার রায়ে বলেন, এই দম্পতি শুধু আমেরিকার স্পর্শকাতর তথ্য সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে পাচারের দায়েই দোষী নন, বরং তারা কোরিয়া উপদ্বীপের যুদ্ধে লাখ লাখ নিরপরাধ মানুষের মৃত্যুর জন্যও দায়ী। এই দম্পতির পাচার করা তথ্যের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের পারমাণবিক সক্ষমতা অর্জনের সময় ত্বরান্বিত হয়, এবং পারমাণবিক সক্ষমতা অর্জনের ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন একপর্যায়ে কোরিয়া উপদ্বীপে সংঘাত শুরু করে। এই সংঘাতে যত মানুষের মৃত্যু হয়েছে তার জন্য রোজেনবার্গ দম্পতি দায়ী। জুলিয়াস রোজেনবার্গের বিরুদ্ধে শক্ত প্রমাণ থাকলেও তার স্ত্রী ইথেল রোজেনবার্গের বিরুদ্ধে তেমন প্রমাণ ছিল না।

ইথেল রোজেনবার্গের বিরুদ্ধে যে রায় দেয়া হয়েছিল, সেটিকে নির্মম হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। জনগণের মধ্যে তৈরি হয় মিশ্র প্রতিক্রিয়া। অনেকে মনে করেন, শুধু এই নারী আদালতে স্বামীকে সমর্থন করে গিয়েছেন এবং তরুণ বয়সে কমিউনিস্ট পার্টির সাথে জড়িত ছিলেন বলেই শক্ত প্রমাণ না থাকার পরও তাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হচ্ছে। অপরদিকে আরেকদল মানুষ মনে করতেন, যেহেতু দেশের স্পর্শকাতর তথ্য, যেগুলো সরকারের তরফ থেকে গোপন রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়েছে, সেসব তথ্য প্রতিদ্বন্দ্বী সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে তুলে যে অপরাধ করেছেন ইথেল রোজেনবার্গ, তাতে মৃত্যুদন্ডের মতো শাস্তি ঠিকই আছে। যে মানুষটি জুলিয়াস রোজেনবার্গ ও তার স্ত্রী ইথেল রোজেনবার্গের বিরুদ্ধে স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন, সেই ডেভিড গ্রিনগ্লাস আদালতের রায়ে ব্যথিত হয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডুইট ডি. আইজেনহাওয়ারের কাছে চিঠি লেখেছিলেন, যাতে তাদের শাস্তি কমিয়ে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দেয়া হয়। সেই চিঠির প্রত্যুত্তরে আইজেনহাওয়ার লেখেন, “এটা আমি বলতে পারি, পারমাণবিক যুদ্ধের বিশাল সম্ভাবনা তৈরি করে এই দম্পতি পুরো বিশ্বের লাখ লাখ নিরপরাধ মানুষের মৃত্যুপরোয়ানা জারি করেছে। দুজন মানুষের মৃত্যুদন্ড কার্যকর অবশ্যই একটি বড় ঘটনা। কিন্তু তার চেয়েও বড় ঘটনা হবে যদি লাখ লাখ মানুষ এই গুপ্তচরদের কারণে মারা যায়।“

১৯৫৩ সালের ১৯ জুন নিউ ইয়র্কের সিং সিং জেলখানায় বৈদ্যুতিক চেয়ারে বসিয়ে বিদ্যুতায়িত করে এই দম্পতির মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়। তাদের এই মৃত্যু ব্যথিত করেছিল হাজার হাজার মার্কিন নাগরিককে। তাদের বাচ্চাগুলোর কথা ভেবেও ইথেলকে মৃত্যুদন্ড থেকে মুক্তি দেয়া যেত কিনা– সেটি নিয়ে পরবর্তীতে মার্কিন সমাজে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। রোজেনবার্গ দম্পতির ঘটনা ঘটে এমন একসময়ে, যখন স্নায়ুযুদ্ধের কারণে মার্কিন সমাজে বিভিন্ন ধারণা জেঁকে বসেছিল।