আজকের হাইতি- কয়েক শতক আগের ‘সেন্ত দোমিং’।

লোভী ও লুটেরা ইউরোপীয়দের নতুন ভূখণ্ডে আগমনের শুরু থেকেই এই এলাকা তাদের নজরে পড়ে। তাদের উপনিবেশ স্থাপনের ফলে আদিবাসী জীবনধারা শূন্যে মিলিয়ে যায়। তবে শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা শুধু আদিবাসীদের বিলুপ্ত করতেই আসেনি- অমানবিকতা ও নৃশংসতার নতুন উদাহরণও তৈরি করতে এসেছিলো।

স্প্যানিশ দখলদাররা আটলান্টিকের পশ্চিম উপকূলের যে দ্বীপটির নাম ‘লা ইসলা স্পেনোলা’ রেখেছিলো, বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া আদিবাসী ‘তিয়ানো’ গোষ্ঠী একে ‘আইতি’ নামে সম্বোধন করতো। এখান থেকেই আজকের হাইতি দেশটির নামের উৎপত্তি।

তখনকার ইউরোপে সম্পদ ও বৈভবের লোভ আর উচ্চাকাঙ্ক্ষা শুধু স্প্যানিশদেরই থাকবে, তা কেমন করে হয়! ফরাসি আর ইংরেজরাই বা পিছিয়ে থাকবে কেন? ১৪৯৬ সালে স্প্যানিশ উপনিবেশ ‘সান্তো দোমিঙ্গো’ স্থাপিত হবার পর থেকেই ধীরে ধীরে লোভের এই প্রতিযোগিতা বেড়ে যেতে লাগলো। ফরাসি জলদস্যু আর ইংরেজ নৌবাহিনী এই অঞ্চলে স্প্যানিশ শক্তির উপর ক্রমাগত আক্রমণ শুরু করলো। ফলে সবার পূর্বে আগত এই ঔপনিবেশিক শক্তির তেজ ধীরে ধীরে ফুরিয়ে গেলো। ১৫৯২ সাল পর্যন্ত যা শুধু আক্রমণে সীমাবদ্ধ ছিলো, ১৬২৫ সাল থেকে তা শক্তি প্রদর্শনে পরিণত হলো। ফলে হাইতি অঞ্চলে ফ্রান্সের জয়পতাকা উড়লো।

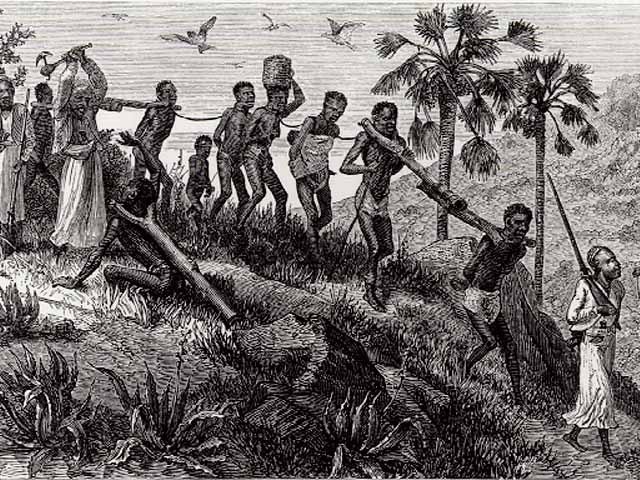

১৭৪৯ সাল নাগাদ ফ্রান্সের শক্তি অজেয় হয়ে উঠলো। স্প্যানিশদের ‘সান্তো দোমিঙ্গো’ ফরাসিদের হাতে হয়ে উঠলো ‘সেন্ত দোমিং’। এই শতকের পঞ্চাশের দশক থেকে ফরাসিরা দখলের লাভ ওঠাতে শুরু করেছিলো। চিনি ও কফি শিল্পের রমরমা অবস্থার ফলে ফ্রান্সের সবচেয়ে ধনী উপনিবেশ হিসেবে অঞ্চলটি পরিচিত হয়ে উঠলো। ফলে সস্তা শ্রমের উৎস হিসেবে আফ্রিকা থেকে ক্রীতদাস আনা বাড়ানোর প্রয়োজন হলো। বেশ আগে থেকেই চলে আসা দাস আমদানির হার ১৭৮০ পর্যন্ত আরো চার থেকে পাঁচগুণ হয়ে গেলো। শুধু এই দশকের প্রথমদিকেই ৭ লাখ ২৪ হাজার কৃষ্ণাঙ্গ দাস আফ্রিকা থেকে নিয়ে আসা হয়। ১৭৮৯ সালের এক হিসেবে দেখা যায়- মাত্র ৩২ হাজার সাদা চামড়ার প্রভুরা প্রায় ৫ লাখ কালো চামড়ার দাসের জীবন-মৃত্যুর মালিক!

দাস আমদানির পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে নৃশংসতা পাল্লা দিয়ে বাড়ছিলো। জেলখানার চাইতে মানবেতর পরিবেশে থাকতে বাধ্য করা, অভুক্ত রাখা, সামান্য অপরাধে অঙ্গ কেটে ফেলা, ফাঁসিতে চড়িয়ে মেরে ফেলা খুব স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের বিরুদ্ধে নিগৃহীত কৃষ্ণাঙ্গদের ক্ষোভের আগুন বেড়েই যাচ্ছিলো। শুধু প্রয়োজন ছিলো নেতৃত্ব দেবার মতো একজন যোগ্য মানুষের।

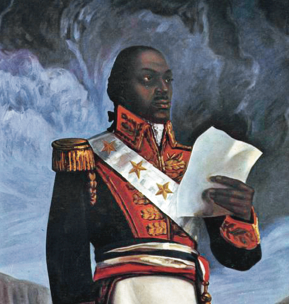

সে অভাব পূরণ করেছিলেন তুঁসাই লুভাচ্যুর। ইতিহাস যাকে ‘কৃষ্ণাঙ্গ জর্জ ওয়াশিংটন’ হিসেবে মনে রেখেছে।

তুঁসাই লুভাচ্যুর ১৭৪৩ সালের ২০ মে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার পূর্বপুরুষরা পশ্চিম আফ্রিকার রাজবংশের সদস্য ছিলেন- ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে দাস হিসেবে নতুন পৃথিবীতে এসে মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য হন। দাস ব্যবসায়ী তার বাবা হিপ্পোলাইতকে ৩০০ পাউন্ড কড়ির বিনিময়ে বিক্রি করেছিলেন!

হিপ্পোলাইত সেন্ত দোমিং-এর কেপ ফ্রান্সিস অঞ্চলের ব্রেদা প্ল্যান্টেশনে চিনির কলে কাজ করতেন। এই কলের মালিক অন্যান্য দাসমালিকদের চেয়ে কিছুটা ভিন্ন চরিত্রের মানুষ ছিলেন। তিনি তরুণ লুভাচ্যুরের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তার জন্য কিছু শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তুঁসাই পশু চিকিৎসাবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করে প্ল্যান্টেশনে স্টুয়ার্ট হিসেবে নিযুক্ত হন। এছাড়া ফরাসি ও ইংরেজিতে প্রকাশিত পৃথিবীর রাজনীতি, দর্শনের শ্রেষ্ঠ ক্ল্যাসিকও অনেকখানি পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। ধর্মবিশ্বাসে তিনি নিবেদিত ক্যাথলিক ছিলেন।

১৭৭৬ সালে লুভ্যাচুর দাসত্বের জীবন থেকে মুক্ত হন। তখন তার বয়স ছিলো ৩৩ বছর। স্বাধীন মানুষ হবার পরও তিনি আগের মতোই প্ল্যান্টেশনে স্টুয়ার্টের কাজ করছিলেন। ১৭৭৭ সালে ফরাসি রমণী সুজান সিঁমোন ব্যাপ্তিস্তের সাথে তার বিয়ে হয়। কিছু কিছু ঐতিহাসিক বলেন- এই শ্বেতাঙ্গ রমণী প্ল্যান্টেশন মালিকের মেয়ে ছিলেন। তবে এর সত্যতা সবাই মানেন না। ইস্যাক ও সেইন্ত-জ্যাঁ নামে তাদের দুটি সন্তান জন্মেছিলো।

হাইতিতে পূর্ণাঙ্গ মাত্রার বিপ্লবে শুরু হবার আগে কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে জন্মানো ছোট ছোট বিদ্রোহে লুভ্যাচুরের জড়িত থাকার প্রমাণ মেলে না। অনেক ঐতিহাসিক এ সম্পর্কে বলেন, প্ল্যান্টেশনে নির্যাতিত কৃষ্ণাঙ্গদের সমাজে আফ্রিকা থেকে নিয়ে আসা ভুডু রিচুয়ালের উপস্থিতি থাকায় তিনি প্রথমে এর সাথে নিজেকে জড়াননি। দাস জীবন থেকে মুক্ত হবার পর তিনি নিজেও দাস মালিক হয়েছিলেন। এর একটি কারণ- দাস ব্যবসার লাভের অর্থে দাসদের মুক্ত করা! তিনি পরিণত বয়স্ক হবার পর থেকেই দাসপ্রথা বিরোধী চেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। ফ্রান্সের সম্রাট ষোড়শ লুই বিদ্যমান আইন সংশোধন করে দাসদের নির্মম প্রভুর অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিচার চাইবার ব্যবস্থা করেন।

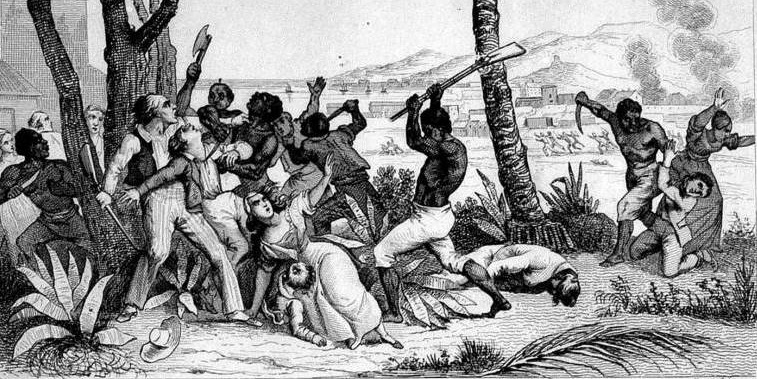

১৭৯১ সালের নভেম্বরে দাসদের শতাব্দীব্যাপী রাগ প্রকাশিত হতে শুরু করে। খোদ ফ্রান্সে বল্গাহীন বৈষম্যের বিরুদ্ধে ম্যাক্সিমিলিয়ান রোবস্পিয়ার, জর্জেস দাঁতো ও অন্যান্য বিপ্লবীরা রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বাণীতে জনতার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তার প্রভাব ফ্রান্সের উপনিবেশেও এসে পড়লো।

তুঁসাই লুভ্যাচুর প্রথমদিকে কৃষ্ণাঙ্গদের এই জাগরণে যুক্ত ছিলেন না। তবে কয়েক সপ্তাহের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পরে তিনি আসন্ন বিপ্লবে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নেন। দয়ালু শ্বেতাঙ্গ আশ্রয়দাতা ও তার পরিবারের সদস্যদের নিরাপদে ইউরোপে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে তিনি বিপ্লবের নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ শুরু করেন। তার অন্যতম সহযোদ্ধা জর্জের বিঁয়াসো নিজেকে ভাইসরয় ঘোষণা করলেন, লুভ্যাচুর হলেন বিপ্লবী সেনাবাহিনীর জেনারেল। লুভ্যাচুর নিজের ও অন্যান্য বিপ্লবীদের জন্য সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলেন। ফ্রান্সের চাকরিচ্যুত সেনাসদস্য ও বিপ্লবমনস্ক অফিসাররা প্রশিক্ষণে সহায়তা করলেন। তার বাহিনীতে কৃষ্ণাঙ্গ ছাড়াও শ্বেতাঙ্গ ও মিশ্র রক্তের মানুষজনও যোদ্ধা হিসেবে ছিলো। তিনি গেরিলা পদ্ধতির যুদ্ধে তাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলেন।

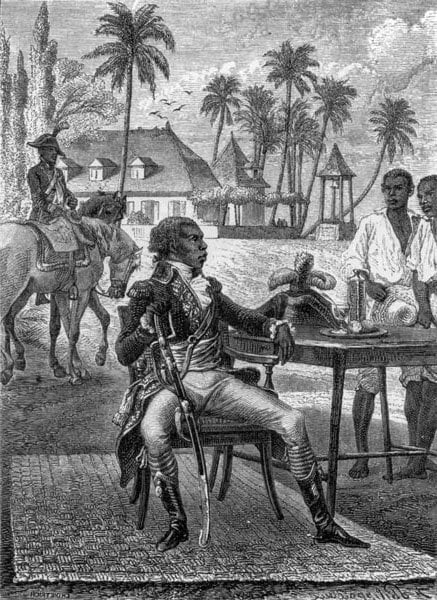

সেনাপতি হিসেবে তুঁসাই লুভ্যাচুর অসাধারণ ছিলেন। আদর্শ ঘোড়সওয়ার হিসেবে হাইতির প্রত্যেক স্থানে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। স্থানীয় প্রশাসন ও সামরিক শক্তির বিভিন্ন অংশের সাথে তিনি সার্থক নেতার মতো চুক্তি রক্ষা ও প্রয়োজনে ভঙ্গ করেছেন; ভয় ও লোভের অস্ত্র ব্যবহার করে দলের শক্তি বাড়িয়েছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে অতর্কিত আক্রমণ শেষে মুহূর্তে পালিয়ে যাওয়ার কৌশল সার্থকভাবে ব্যবহার করেছিলেন।

বিপ্লবের প্রথমদিকে দাসরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করছিলো। ফ্রান্সে গোলমালের সুযোগে ইংরেজ শক্তি ধনী উপনিবেশটি দখল করতে চাইছিলো। ফরাসি ও ব্রিটিশ জার্নালে সেসময় বিপ্লবীদের রণকৌশল ও রাজনৈতিক দক্ষতা নিয়ে বিস্ময় দেখা যাচ্ছিলো। বাইরের শত্রু ছাড়াও হাইতির এই বীর যোদ্ধারা ভেতরের অন্তর্ঘাত ও মতবিরোধে জন্মানো সংঘাত বিষয়ে সচেতন ছিলো।

১৭৯৫ সালের মধ্যে তুঁসাই লুভ্যাচুর বিপ্লবের অনেকখানি সাফল্যই এনে দিয়েছিলেন। শত্রুর আক্রমণ সফলভাবে মোকাবেলা ছাড়াও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনও এগিয়ে চলছিলো। দাসপ্রথার নির্মমতা বাদ রেখে আগের মিল মালিকদের ফিরে এসে কাজ চালানোর সুযোগ দিয়েছিলেন। বিপ্লবী সেনাবাহিনীর জন্য দরকারী শস্যের জন্য এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিলো। দাসপ্রথা বিরোধী নীতির পাশাপাশি শিল্প থেকে আসা অর্থের দিকটিও সফলভাবে ব্যবহার করেছিলেন। ফলে একদিকে ঘৃণ্য দাসপ্রথার শিকল ছিন্ন হলো- অন্যদিকে সবল শিল্প বিস্তৃত হয়ে অর্থনীতি মজবুত হলো।

১৭৯৬ সাল অবধি পুরো দ্বীপে তার আধিপত্য কায়েম হয়েছিলো। তিনি একটি সংবিধান প্রণয়ন করেছিলেন, যা নতুন হাইতি প্রজাতন্ত্রের আজীবন সার্বভৌম শাসক হিসেবে তার অবস্থান পোক্ত করেছে। তার এই দিকটি কিছুটা নেপোলিয়নের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

এর মধ্যেই ফ্রান্সে পরিবর্তন চলে এসেছিলো। নেপোলিয়ন তখন ফরাসি প্রজাতন্ত্রের সম্রাট হয়েছিলেন। তুঁসাই লুভ্যাচুরের সংগ্রামে তিনি নিজের দিগ্বিজয়ের পথের কাঁটা দেখতে পেলেন। তিনি লুভ্যাচুরের বাহিনীকে দমনের জন্য সেনাবাহিনী পাঠালেন। নেপোলিয়নের জেনারেলদের সাথে তুঁসাই লুভ্যাচুর সন্ধি আলোচনা করতে গেলেন। সেখানেই তাকে আটক করা হয়।

নির্যাতিত কৃষ্ণাঙ্গদের নেতাকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হলো ফ্রান্সে। তার পরিবারও বন্দী হয়েছিলো। ফ্রান্সের জুরা পাহাড়ে ফোর্ত-দ্য-ইয়ক্সে তাকে আটক রাখা হলো। এখানেই তিনি ১৮০৩ সালের ৭ এপ্রিল মৃত্যুবরণ করেন।

তার মৃত্যুতে হাইতির স্বাধীনতা সংগ্রাম বৃথা যায়নি। ১৮০৪ সালে ইউরোপের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে পৃথিবীর কৃষ্ণাঙ্গদের প্রথম স্বাধীন দেশ হিসেবে হাইতি আত্মপ্রকাশ করে।