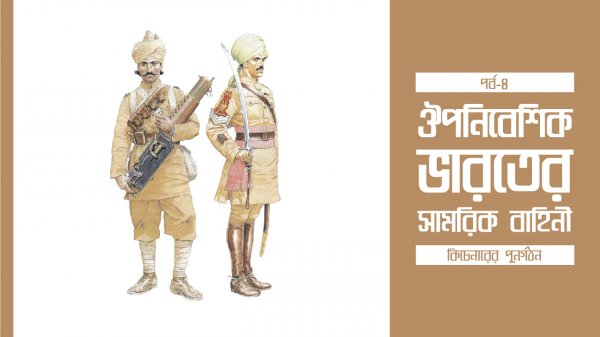

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মানবজাতির ইতিহাসে আরও একবার ক্ষমতার পালাবদল ঘটে। একদিকে নতুন পরাশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ফ্রান্স, ব্রিটেন ও রাশিয়া। অন্যদিকে পতন ঘটে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে রাজত্ব করে আসা অটোমান সাম্রাজ্যের। সেই সাথে মন্থর হয়ে পড়ে সম্ভাবনাময় জার্মানির গতিশীলতা।

১৯১৪ সালে অস্ট্রিয়া-জার্মানির সাথে ফ্রান্স, ব্রিটেন ও রাশিয়ার যে যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়েছিল তা কেবল ইউরোপের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে। কিন্তু অল্প সময়ের ব্যবধানেই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আরও অনেক দেশ সেই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

ইউরোপের খ্রিস্টান-প্রধান রাষ্ট্রগুলোর পরস্পরবিরোধী যুদ্ধে মুসলিমদের তেমন কোনো স্বার্থ নিহিত না থাকলেও তখনকার অটোমান সাম্রাজ্যের নীতিনির্ধারকেরা জার্মানির পক্ষে যোগ দেয়। সমৃদ্ধ অর্থনীতি, উন্নত শিল্পখাত, আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা, অত্যন্ত ভালোমানের অস্ত্রশস্ত্র থাকার পরেও পরাজিত হয় জার্মানি ও তার মিত্ররা।

যুদ্ধের পর অক্ষশক্তির দেশগুলোকে স্বাক্ষর করতে হয় বেশ কয়েকটি অপমানজনক চুক্তিতে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও আলোচিত লুজান চুক্তি, যার মাধ্যমে শেষ হয়ে যায় বৃহৎ অটোমান সাম্রাজ্য, জন্ম হয় আজকের আধুনিক তুরস্কের।

লুজান চুক্তির প্রেক্ষাপট

১৯০৯ সাল, সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করে তার ভাই পঞ্চম মুহাম্মদকে সেই আসনে বসানো হয়। এই পুরো প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত ছিল কমিটি অভ ইউনিয়ন এন্ড প্রোগ্রেস (সিইউপি) ও ইয়াং টার্ক’স নামধারী তৎকালের তুর্কি জাতীয়তাবাদী যুবসমাজ।

পঞ্চম মুহাম্মদ খলিফার মসনদে আসীন হলেও ততদিনে এই পদটি কেবল নামেমাত্রই ছিল, বাকি সব শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা ছিল নবগঠিত সিইউপি সরকারের হাতে।

খলিফা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেওয়াকে জিহাদ হিসেবে ঘোষণা করলেও এই সিদ্ধান্ত ছিল মূলত সিইউপির কট্টরপন্থী নেতা আনোয়ার পাশার। ধারণা করা হয়েছিল ছিল যুদ্ধটি হবে ক্ষণস্থায়ী। ফলে প্রস্তুতিও ছিল তেমনই। এছাড়াও এরূপ প্রতিকূল মুহূর্তে আরব জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীগুলোও চাইছিল অটোমান সাম্রাজ্য থেকে বেরিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করতে।

অটোমানদের এমন অবস্থা হয়েছিল যে, তারা ঘরে-বাইরে দুদিক দিয়েই শত্রুর বেষ্টনীতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। ফলে পরাজয় হয়ে দাঁড়ায় অবশ্যম্ভাবী।

১৯১৮ সালের নভেম্বরে জার্মানি যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে এবং ১৯১৯ সালের জুনে ভার্সাই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। এদিকে অটোমানদের এই পরাজয় মেনে নেওয়া সহজ ছিল না। তারা চেষ্টা করতে থাকে যথাসম্ভব প্রতিরোধ গড়ে তোলার। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি! মিত্রবাহিনী ঢুকে পড়ে অটোমানদের মূল ভূখন্ডে।

মিত্রবাহিনী সম্মিলিত আক্রমণে দখল করে নিতে থাকে ইস্তাম্বুলের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ। মসনদে তখন নতুন খলিফা ষষ্ঠ মুহাম্মদ। এদিকে ভেঙে গেছে সিইউপির শাসনতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা, যাদের সিদ্ধান্তে এই মহাযুদ্ধে জড়িয়েছিল অটোমান সাম্রাজ্য।

এরূপ পরিস্থিতিতে খলিফা ছিলেন নিরুপায়। মিত্রবাহিনীর আগ্রাসন মেনে নেওয়া ছাড়া তেমন কিছুই করার ছিল না তার। তাই ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে ও জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তার স্বার্থে শান্তিচুক্তির পথ বেছে নিতে হয়, তা যতই অপমানজনক হোক না কেন। ১৯২০ সালের ১০ই আগস্ট, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জয়ী দেশগুলোর সকল অসম শর্ত মেনে নিয়ে সেভ্রেস চুক্তির প্রস্তাবে রাজি হন খলিফা ষষ্ঠ মুহাম্মদ।

চুক্তি অনুযায়ী উত্তর আফ্রিকা ও আরব অঞ্চলসমূহের উপর অটোমানদের আর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকল না। আর্মেনিয়াকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে মেনে নেওয়া ও স্বায়ত্তশাসিত কুর্দিস্তান গঠন ছিল সেভ্রেস চুক্তির অন্যতম শর্ত। এছাড়াও পূর্ব থ্রেস ও পশ্চিম আনাতোলিয়ার উপকূলীয় অঞ্চলসহ এজিয়ান দ্বীপসমূহ ছেড়ে দিতে হয় গ্রীসের হাতে। নৌ-বন্দরগুলো আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণাধীন রেখে অটোমান বিমান বহর নিয়ে নেয় মিত্রবাহিনী। ফলে এককালের বৃহৎ সাম্রাজ্য সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে আনাতোলিয়ার পার্বত্যাঞ্চল ও রাজধানী ইস্তাম্বুলে।

প্রকৃত অর্থে সেভ্রেস চুক্তি কোনো শান্তি বয়ে আনেনি। বরং তুর্কি জাতীয়তাবাদী জনসাধারণ, বিশেষ করে ইয়াং টার্ক’সরা খলিফার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় অপমানজনক চুক্তি মেনে নেওয়াতে।

মিত্রবাহিনীর আগ্রাসনের বিরুদ্ধে খলিফার নতজানু অবস্থান নিয়ে এই চুক্তির পূর্বেই কামাল পাশা যোগ দিয়েছিলেন ইয়াং টার্ক’সদের দলে, যারা একটি সাধারণ পরিষদের মাধ্যমে আঙ্কারাকে রাজধানী করে আনাতোলিয়ায় সরকার গঠন করে এবং প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব দেয় কামাল পাশাকে।

সেভ্রেস চুক্তির প্রত্যাখ্যান করে আঙ্কারা সরকার দখলদার মিত্রবাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হয় আনাতোলিয়া, ইস্তাম্বুল ও পূর্ব থ্রেসকে শত্রুমুক্ত করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করা, যার ভিত্তি হবে তুর্কি জাতীয়তাবাদ।

১৯২০ সাল, কামাল পাশার নেতৃত্বে আঙ্কারা সরকারের সৈনিকেরা স্মার্নাতে (বর্তমান ইজমির) জয়লাভ করে গ্রীসের বিরুদ্ধে। পরের বছর সাকারিয়ার যুদ্ধে আবারও পরাজিত হয় গ্রীক বাহিনী।

পরপর দুটি জয়ের পর কামাল পাশার সরকারের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি সমুন্নত হয়, রাশিয়ার সমর্থনও মেলে। কিছুদিন পর ফ্রান্স ও ইতালি আঙ্কারা সরকারকে মৌখিক স্বীকৃতি দেয়। এবং তাদের দখলকৃত অঞ্চলগুলো থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়। এরপর গ্রীসও একটি চুক্তির মাধ্যমে পূর্ব থ্রেস ও স্মার্নার উপর তাদের দাবী ত্যাগ করে। এরূপ পরিস্থিতিতে আঙ্কারা সরকার তুর্কি জনগণের আলোর দিশারি হয়ে ওঠে।

১৯২২ সালে অটোমান সুলতান পদটি বিলুপ্ত ঘোষণা করার মাধ্যমে ষষ্ঠ মুহাম্মদকে পদচ্যুত করে আঙ্কারা সরকার। এবং ইস্তাম্বুলের শাসনভার নিজেদের হাতে নিয়ে দ্বিতীয় আবদুল মাজিদকে খলিফার দায়িত্ব অর্পণ করে।

নতুন খলিফা দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই সেভ্রেস চুক্তি বাতিলের পদক্ষেপ নেওয়া হয়। কয়েক মাস ধরে মিত্রশক্তির সাথে আলোচনা চলে। শেষে সিদ্ধান্ত হয়, সেভ্রেস চুক্তি বাতিল হলেও নতুন আরেকটি চুক্তি হবে, যার মাধ্যমে মিত্রশক্তির দেশগুলো তুর্কিদের একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিলেও থাকবে বিশেষ কিছু শর্ত।

লুজান চুক্তি

মিত্রশক্তির দেশগুলো চেয়েছিল, আঙ্কারা সরকারের দাবি অনুযায়ী স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিলেও এমন কিছু করতে, যেন আবারও অটোমানদের মতো শক্তিশালী ধর্মীয় শক্তি হিসেবে তুরস্ক মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। এসব বিষয় মাথায় রেখেই ১৯২৩ সালের ২৪ জুলাই সুইজারল্যান্ডের লুজানে স্বাক্ষরিত হয় ঐতিহাসিক এই চুক্তি। এর একপক্ষে ছিল ফ্রান্স, ব্রিটেন, ইতালি, জাপান, গ্রীস, রোমানিয়া ও যুগোস্লাভিয়া। অন্যপক্ষে অটোমান সাম্রাজ্যের উত্তরসূরি তুরস্ক।

সেভ্রেস চুক্তির মতোই লুজান চুক্তিতেও আরব ও উত্তর আফ্রিকার এলাকাসমূহের দাবি ছেড়ে দিতে হয় তুরস্কের। যে অঞ্চলগুলোর অধিকাংশই ফ্রান্স ও ব্রিটেন যুদ্ধে জিতে নিয়েছিল। ফলে মুসলিমদের পবিত্র ভূমি মক্কা-মদিনার উপর চূড়ান্তভাবে নিয়ন্ত্রণ হারায় তুর্কিরা। হাতছাড়া হয়ে যায় জেরুজালেমও।

মেনে নিতে হয় আর্মেনিয়ার স্বাধীনতা। তবে কুর্দিস্তানের যে স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব মিত্রপক্ষের ছিল তা ছেড়ে দেয় তারা। আবার সাইপ্রাস ও ডোডেক্যানিজের মতো গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ দুটি নিয়ে নেয় ব্রিটেন ও ফ্রান্স।

চুক্তিপত্রে নির্ধারণ করে দেওয়া হয় পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সাথে তুরস্কের সীমানা। মিত্রপক্ষের স্বীকৃতি অনুযায়ী দেশটির আয়তন দাঁড়ায় ৭ লক্ষ ৮৩ হাজার বর্গ কিলোমিটার। এজিয়ান সাগরে উপকূল থেকে মাত্র ৩ কিলোমিটার প্রবেশাধিকার দিয়ে বাকি সব দ্বীপের মালিকানা দিয়ে দেওয়া হয় গ্রীসকে। চুক্তিপত্রের অবস্থা এমন হয়েছিল যে, তুরস্ককে একটি সুবিধা দিয়ে মিত্রপক্ষ নিচ্ছিল ৪টি করে সুবিধা!

লুজান চুক্তিতে তুরস্কের সামরিক বাহিনীর উপর কোনো শর্তারোপ করা হয়নি। তবে তাদের দূর্বল করে দেওয়া হয়েছিল বিভিন্নভাবে।

ভৌগোলিকভাবে তুরস্কের অবস্থান ইউরোপ ও এশিয়ার মাঝামাঝি। দুই মহাদেশের সংযোগস্থল হিসেবে দেশটির গুরুত্বও অনেক। এছাড়াও ইস্তাম্বুলের বসফরাস প্রণালী যুক্ত করেছে কৃষ্ণ সাগর ও মর্মর সাগরকে। এটি ইউরোপ ও এশিয়ার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক পথ। লুজান চুক্তির মাধ্যমে বসফরাসকে আন্তর্জাতিকীকরণ করা হয়। ফলে প্রণালীর মালিকানা তুরস্কের হাতে থাকলেও এখান দিয়ে যাতায়াত করা জাহাজগুলোর উপর কোনো সামরিক নিয়ন্ত্রণ থাকল না তুরস্কের।

নতুন সীমানা নির্ধারিত হওয়ায় তুরস্কের অনেক খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী গ্রীসে চলে যায়। আবার গ্রীস থেকেও অনেক মুসলিম তুরস্কে চলে আসে। ফলে দুই দেশের সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়ও উঠে আসে লুজান চুক্তিতে।

লুজান চুক্তির নামে মিত্রশক্তি এমনভাবে অটোমান সাম্রাজ্যের ব্যবচ্ছেদ করে যে, আরও কয়েকটি নতুন দেশের জন্ম হয়। শুধু তা-ই নয়, লুজান চুক্তির ১৪৩টি ধারা জুড়ে নবগঠিত তুরস্ককে বেধে দেওয়া হয় বিভিন্ন অসম শর্তের বেড়াজালে।

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে তুরস্ক পরিচিতি পায় ‘দ্য সিক ম্যান অভ ইউরোপ’ নামে। তবে বিগত কিছু বছরের পরিস্থিতি বিবেচনা করলে এমন বিশেষণের সত্যতা মিলবে না। তুরস্ক এখন ঘুরে দাঁড়িয়েছে। সামরিক ও অর্থনৈতিক খাতে বেশ উন্নতি করেছে তারা। সেই সাথে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বৃদ্ধি পেয়েছে দেশটির রাজনৈতিক গুরুত্ব।

তুরস্ক চাইলেই হয়তো লুজান চুক্তি থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে এসে পুরনো অটোমান সাম্রাজ্যের অঞ্চলগুলোকে নিজেদের বলে দাবি করতে পারবে না। কিন্তু সংস্কারের দাবী অবশ্যই তুলতে পারে। বর্তমান প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান সম্প্রতি তার বিভিন্ন বক্তব্যে এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তিনি মনে করেন, লুজান চুক্তিতে পরিবর্তন আনা এখন সময়ের দাবী।