নিজ কাজের স্বীকৃতি কে না চায়! বিশেষ করে সৃজনশীল মানুষ যারা, স্বীকৃতির প্রতি তাদের আকাঙ্ক্ষা যেন একটু বেশিই দুর্নিবার। তারা চায়, তাদের কাজের কথা যেন আর দশজন মানুষ জানে, এবং সেই সুবাদে ইতিহাসের পাতায় তারা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে।

কিন্তু সবার কি আর সে মনোবাসনা পূর্ণ হয়? হয় না। বরং বেশিরভাগ সৃজনশীল মানুষেরই সারাটা জীবন কেটে যায় মরীচিকার পিছনে ছুটে। তারা স্বপ্ন দেখে, আকাশের তারার দেখা যেমন সবাই পায়, তারাও একদিন সেরকমই ‘তারা’ হয়ে উঠবে, আকাশের বুকে যারা সৌন্দর্যের বিচ্ছুরণ ঘটাবে, আর মর্ত্যলোকের অধিবাসীরা উদ্গ্রীব হয়ে থাকবে একটিবারের জন্য তাদেরকে দেখে জীবন সার্থক করতে। অথচ শেষমেষ পরম আরাধ্য সেই তারকাখ্যাতি জোটে না অধিকাংশের কপালেই। এক চিরন্তন অতৃপ্তি নিয়েই চিরতরে চোখ মুদতে হয় তাদের।

আবার একদম বিরলতম এক শ্রেণীর মানুষও কিন্তু রয়েছেন। এই মানুষগুলোও সারাজীবন আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যান তাদের সৃষ্টিকর্ম দিয়ে গণমানুষের ভালোবাসা আদায় করে নিতে। জীবদ্দশায় তাদের সে উদ্দেশ্য সফলকাম হয় না। কিন্তু কী আশ্চর্য, মৃত্যুর পর কোনো এক সময়ে এই মানুষগুলোই হয়ে ওঠেন তুমুল জনপ্রিয়। গোটা বিশ্বের মানুষ রীতিমতো হুলস্থূল বাঁধিয়ে বসে তাদের নিয়ে। এমনকি জীবিত খ্যাতিমানদের চেয়েও বেশি খ্যাতি লাভ করতে শুরু করেন তারা। অথচ ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস, এই মরণোত্তর খ্যাতির বৃত্তান্ত তাদের নিজেদেরই অবিদিত রয়ে যায়।

আজ আপনাদের সামনে তুলে ধরব এমনই কয়েকজন ব্যক্তির কথা, ইতিহাসের পাতায় আজ যাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে খচিত, অথচ জীবিতাবস্থায় তারা দিনাতিপাত করেছেন চরম দৈন্য-দুর্দশায়, কিংবা লোকচক্ষুর অন্তরালে।

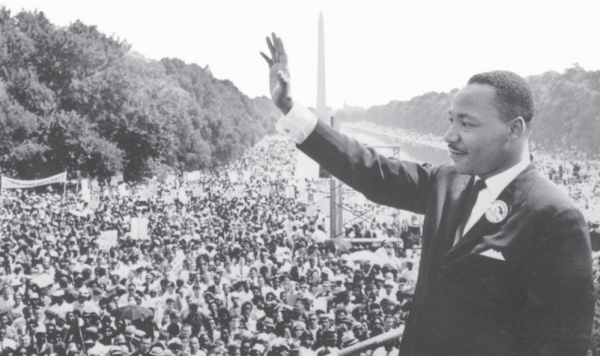

ভিনসেন্ট ভ্যান গখ

আপনি যে ব্যাকগ্রাউন্ডের মানুষই হন না কেন, ভ্যান গখের নাম আপনি জীবনে একবার হলেও অবশ্যই শুনেছেন। নক্ষত্রখচিত রাত্রির ছবি এঁকেছিলেন এই মানুষটি। এবং বিষয়টিকে পোয়েটিক জাস্টিসই বোধহয় বলতে হবে যে নিজের শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মেরই প্রতিফলন ঘটেছে পরম পূজনীয় এই শিল্পীর ভাগ্যে। আকাশে নক্ষত্র যেমন দৃশ্যমান হয় পৃথিবীর বুকে রাত্রির নিকষ কালো অন্ধকার নেমে এলে, ভ্যান গখও তেমনই শিল্পী হিসেবে নিজের প্রাপ্য সম্মান ও খ্যাতিটুকু পেয়েছেন, তবে তা বেঁচে থাকতে নয়, ১৮৯০ সালে মাত্র ৩৭ বছর বয়সে নিজের পেটে গুলি চালিয়ে প্রায় ৩০ ঘণ্টা পর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ারও বেশ অনেকটা সময় পরে।

প্রায়সই তাকে অভিহিত করা হয় ‘ভুল বোঝা প্রতিভা’ হিসেবে। বটেই তো। জীবদ্দশায় কেউ বোঝেনি তাকে, কিংবা বোঝার চেষ্টাটুকুও করেনি। এবং সে কারণেই স্বচক্ষে নিজের মাত্র একটি চিত্রকর্মকে বিকোতে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল তার। অথচ সেই তার আঁকা ছবিগুলোকেই আজ অর্থ দিয়ে পরিমাপ করা হয়ে পড়েছে দুঃসাধ্য একটি বিষয়। তার আঁকা ছবিগুলো দেখতেই আজ লন্ডন, প্যারিস, আমস্টারডাম কিংবা নিউ ইয়র্ক সিটির জাদুঘরগুলোতে দেখা যায় শিল্পানুরাগী মানুষের উপচে পড়া ভিড়।

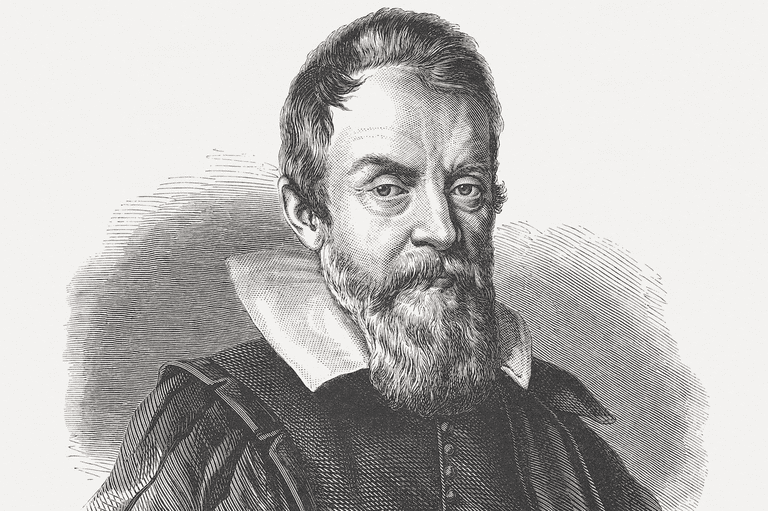

গ্যালিলিও গ্যালিলি

বেঁচে থাকতে পদে পদে সমালোচনার শেলে বিদ্ধ হতে হয়েছে তাকে। কারণ প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের সাথে মিলত না তার ধারণা। টেলিস্কোপ আবিষ্কার করেছিলেন তিনি, এবং সেই টেলিস্কোপ দিয়েই পেয়েছিলেন এমন এক সত্যের সন্ধান, যা সৌরজগৎ সম্পর্কে সামাজিকভাবে স্বীকৃত সত্যকে এক নিমেষে মিথ্যায় রূপান্তরিত করেছিল। নিজের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে সেই সত্য গোপন করেননি তিনি, বরং বই লিখে জানাতে চেয়েছিলেন সবাইকে। বারবার বলেছিলেন, সূর্য পৃথিবীকে নয়, বরং পৃথিবীই সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে।

এমন ঘোরতর ধর্মবিরোধিতার দরুণ চার্চের চরম রোষানলে পড়তে হয় তাকে। দাঁড় করানো হয় বিচারের কাঠগড়ায়, করা হয় গৃহবন্দি। সেই গৃহবন্দি থাকা অবস্থায়ই আট বছরের মাথায় মৃত্যুবরণ করেন তিনি। মজার ব্যাপার, ১৬৪২ সালে তার মৃত্যুর প্রায় ১৯৩ বছর পর, ১৮৩৫ সালে তার সকল কাজের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয় চার্চ। জয় হয় বিজ্ঞানের, এবং আজ পৃথিবীর গুটিকতক মানুষ ব্যতীত বাকি সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে তার বক্তব্য। বর্তমানে তিনি স্বীকৃত আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের জনক হিসেবেও।

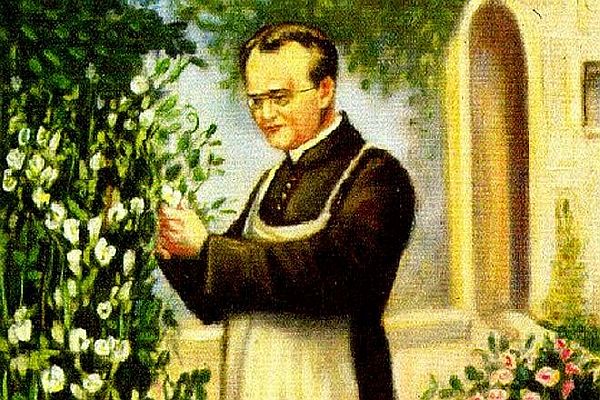

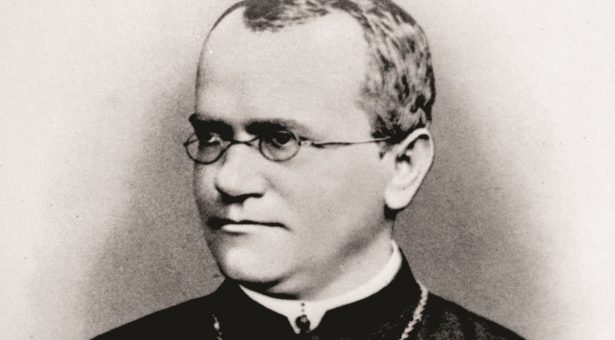

গ্রেগর জোহান মেন্ডেল

জিনতত্ত্ব বা বংশগতি নিয়ে কাজ করতেন গ্রেগর জোগান মেন্ডেল। কিন্তু জীবদ্দশায় তাকে বা তার কাজকে খুব একটা আমলে নিত না কেউ। তিনি নিজেও জোর গলায় নিজেকে প্রমাণের চেষ্টা করতেন না কখনো। কেননা স্বভাবে খুবই লাজুক ছিলেন তিনি, বারবার মানসিকভাবে ভেঙেও পড়তেন। কিন্তু একটি ব্যাপারে তার মনের জোর ছিল সর্বদা অটুট: নিজের গবেষণা অব্যহত রাখায়।

মঠাধ্যক্ষ হিসেবে কাজের পাশাপাশি নিজের গবেষণাও চালিয়ে যান তিনি, এবং উদ্ঘাটন করে বসেন মটরশুঁটির বংশগতির সূত্র। মটরশুঁটির পর তিনি মৌমাছি নিয়েও গবেষণায় হাত দেন, কিন্তু তা শেষ করে যেতে পারেননি। তবে তার মৃত্যুরও (১৮৮৪ সালে) অনেক বছর পর অন্যান্য বিজ্ঞানীরা একই বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে দেখতে পান যে, মটরশুঁটির মাধ্যমে তিনি বংশগতির যে সূত্র প্রণয়ন করে গিয়েছিলেন, তা শুধু মটরশুঁটির জন্যই নয়, প্রায় সকল উদ্ভিদ, পশু-পাখি এমকি মানুষের ক্ষেত্রেও সত্য! ফলে জীবিতাবস্থায় যে মানুষটির কথায় কেউ কর্ণপাতেরও প্রয়োজনবোধ করেনি, সেই তিনিই আজ বিবেচিত হন আধুনিক বংশগতির জনক হিসেবে!

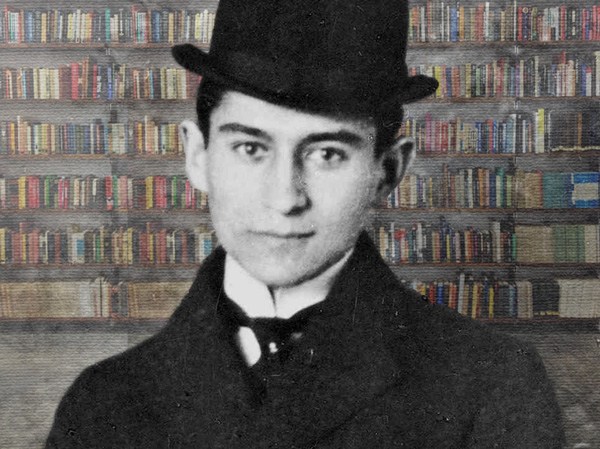

ফ্রান্ৎস কাফকা

অনেক লেখকই রয়েছেন, যাদের লেখনীতে গল্পের গরু গাছে চড়ে বসে। তাদের মধ্যে কারো কারো লেখা পাঠকের মন ছুঁয়ে যায় বটে, কিন্তু বেশিরভাগই পাঠকের মনে উদ্রেক ঘটান চরম বিরক্তির। পড়তে পড়তে পাঠকের মনে জাগে ওইসব লেখকের মানসিক স্বাভাবিকত্ব বিষয়ে সন্দেহ। তবে ফ্রান্ৎস কাফকা প্রথম শ্রেণীভুক্ত লেখক। তার রচনায় বিচিত্র ও উদ্ভট সব ঘটনা, যেমন একদিন সকালে উঠে কোনো সেলসম্যানের নিজেকে তেলাপোকা রূপে আবিষ্কার করা, এমন অবিচল ভঙ্গিমায় বর্ণিত হয় যে পাঠকের কাছে মনে হয়, এটাই তো স্বাভাবিক! এভাবে তিনি লেখনীর এক বিশেষ ধরনেরও জন্ম দিয়েছেন, যার নাম ‘কাফকায়েস্ক’।

কোনো লেখকের মৃত্যুর পর খ্যাতি লাভের বিষয়টিকেও আমরা কাফকায়েস্ক হিসেবেই চিহ্নিত করতে পারি, যা ঘটেছিল স্বয়ং কাফকার সাথে। আদতে তার গোটা জীবনটাই যে ছিল কাফকায়েস্ক। জীবদ্দশায় কেউ তাকে লেখক হিসেবে চিনতই না বলতে গেলে। হাতেগোনা অল্প কিছু রচনা প্রকাশ করেছিলেন বটে, কিন্তু অধিকাংশই ছিল অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি। যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে যখন মৃত্যুর দিন গুনছিলেন, তখন প্রিয় বন্ধু ম্যাক্স ব্রডকে করে বসেছিলেন এক অদ্ভুতুড়ে অনুরোধ। ম্যাক্সকে লেখা চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, তার জীবনের সকল লেখা যেন পুড়িয়ে ফেলা হয়। হাতের কাছে থাকা বেশ কিছু লেখা তিনি নিজেই পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। শরীরে শক্তি পাচ্ছিলেন না বিধায় বাকিগুলো পোড়াবার গুরুদায়িত্ব তিনি অর্পণ করেছিলেন ম্যাক্সের উপর। কিন্তু ম্যাক্স তার অনুরোধ রাখেননি। ১৯২৪ সালে কাফকার মৃত্যুর পর যত্নভরে প্রকাশ করে দিয়েছিলেন সেসব লেখা, যার মধ্যে পৃথিবীর ছিল পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম বিখ্যাত উপন্যাস ‘দ্য ট্রায়াল’-ও। এভাবেই মৃত্যু-পরবর্তী সময়ে প্রকাশিত কাজগুলোর সুবাদেই কাফকা আজ বিশ্বব্যাপী পরিচিত সর্বকালের সবচেয়ে শক্তিশালী লেখকদের একজন হিসেবে।

এডগার অ্যালেন পো

সংগ্রামী লেখকদের পোস্টার বয় হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় এডগার অ্যালেন পো-কে। তার গোটা জীবনটাই যে ছিল দুঃখ-দুর্দশায় পরিপূর্ণ। নিজের লেখনীর জন্য তিনি যতটা জনপ্রিয়, ঠিক ততটাই প্রবাদপ্রতীম তার দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করে বেঁচে থাকা ও শেষমেষ মৃত্যুবরণের কাহিনী। আজ পো-র প্রায় সকল সৃষ্টিকর্মই বিবেচিত হয় ধ্রুপদী সাহিত্য হিসেবে। অথচ মজার ব্যাপার হলো, জীবিত থাকাকালীন তিনি এইসব লেখাই একের পর এক প্রকাশ করে চলেছিলেন, কিন্তু পাঠকেরা বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপও করছিল না।

ব্যর্থ লেখকের বিষণ্ণতা পোয়ের মাঝে আগে থেকেই ছিল। সেই বিষণ্ণতা আরো চরম আকার ধারণ করে স্ত্রীর মৃত্যুর পর। স্ত্রীর মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন পো দুইবেলা খাবার জোগাড় করতেই হিমশিম খাচ্ছিলেন, অথচ তাকে পেয়ে বসেছিল মদের দুরতিক্রম্য নেশা। মদে চুর হয়ে থেকে, অসংযমী জীবনযাপন করে, এমনকি আত্মহত্যার ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়ে, শেষ পর্যন্ত ১৮৪৯ সালে রহস্যজনক পরিস্থিতিতে মৃত্যুমুখে পতিত হন তিনি। এরপরই সাহিত্যাঙ্গনে শুরু হয় পো-বন্দনা। তিনি গণ্য হন আমেরিকান রোমান্টিক আন্দোলনের অন্যতম লেখক হিসেবে, যিনি ছিলেন গোয়েন্দা ছোট গল্পেরও পথিকৃৎ। একাধারে কবিতায় রোমান্টিকতা, সুরেলা ছন্দোময়তা ও রহস্যময় পরিমণ্ডল, অন্যদিকে ছোট গল্পে ভুতুড়ে, মৃত্যুর গন্ধমাখা, আতঙ্কতাড়িত আবহ, সব মিলিয়ে বিশ্বসাহিত্যাকাশে পো আজ এক অনন্য আসনে অধিষ্ঠিত।

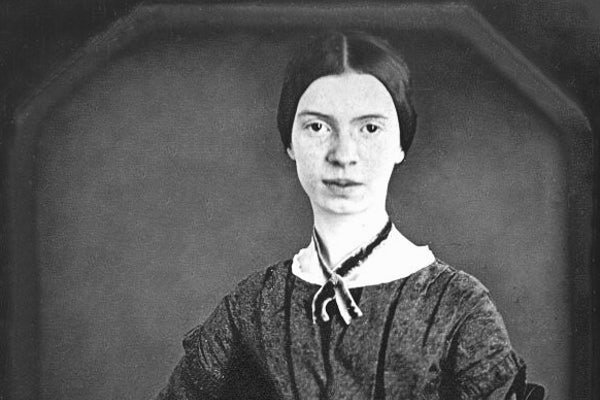

এমিলি ডিকিনসন

আজ যদি আপনি আমেরিকার কোনো পাঠাগারে যান, এমিলি ডিকিনসনের নামে শত শত বইয়ের হদিস পাবেন। কোনোটি তার নিজের রচনা, আবার কোনোটি তাকে নিয়ে অন্য গবেষকদের লেখা। অর্থাৎ উদ্ভাবনী, প্রাক-আধুনিকতাবাদী এই কবিকে নিয়ে বর্তমানে মানুষের আগ্রহের কমতি নেই। অথচ এই আগ্রহের ছিটেফোঁটাও ছিল না তার জীবদ্দশায়। কেননা ১ হাজার ৮০০ কবিতা লেখা ডিকিনসন বেঁচে থাকতে ছাপিয়েছিলেন মাত্র ১০ থেকে ১২টি কবি। তাই তো তিনি আজ পরিচিত ‘নির্জনতার কবি’ হিসেবে।

বাস্তবিকই নির্জনতায় বাস করতেন ডিকিনসন। তিনি ছিলেন অতিমাত্রায় লাজুক ও অন্তর্মুখী একজন মানুষ। কিছুটা খামখেয়ালি ও অদ্ভূত স্বভাবেরও ছিলেন তিনি, যা তাকে ম্যাসাচুসেটস শহরের আর দশজন স্বাভাবিক মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। অনেকেরই বিশ্বাস, ব্যর্থ প্রেম তার মনোগজতকে তীব্রভাবে নাড়া দিয়ে গিয়েছিল, যার প্রতিফলন পরবর্তীতে ঘটেছে তার লেখনীতে। তার লেখায় ফুটে উঠেছে এক অভূতপূর্ব অন্তর্জগতের প্রতিবিম্ব। যেই অন্তর্জগৎ উৎসারিত হয়েছে সত্যকে জানার অদম্য আকাঙ্ক্ষা, প্রেম ও মৃত্যুচিন্তা থেকে। ফলে কবি ১৮৮৬ সালে তার দেহাবসানের পর যখন তার কবিতাগুলো একে একে লোকসম্মুখে আসতে শুরু করল, তখন থেকেই তিনি পেতে শুরু করলেন এক অভাবনীয় জনপ্রিয়তা, যা হয়তো বেঁচে থাকতে তিনি কোনোদিন কল্পনাও করেননি।

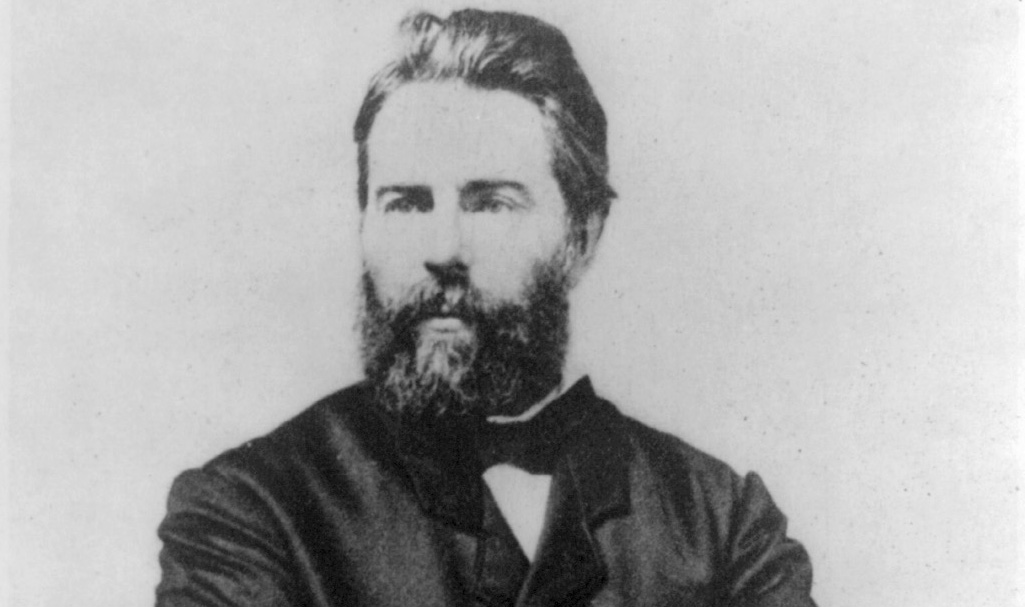

হারমান মেলভিল

জীবদ্দশায় সাফল্য-ব্যর্থতা দুইয়ের স্বাদই চেখেছেন হারমান মেলভিল। লেখালেখির সুবাদে শুরুর দিকে বেশ ভালোই সুনাম কুড়িয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তার জনপ্রিয়তায় ভাটার টান লাগতে বেশি সময় লাগেনি। ফলে একটি সাদা তিমিকে নিয়ে যখন তিনি লিখেছিলেন তার জীবনের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসটি, যা আজ ‘মবি ডিক’ নামে বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে সুপরিচিত, তখন সেটির দিকে মানুষ ফিরেও তাকায়নি। লেখালেখির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতে পারছিলেন না বিধায় নিশ্চিত ইনকামের আশায় তিনি কাস্টম ইন্সপেক্টর হিসেবে চাকরি নিয়েছিলেন নিউ ইয়র্কের ডকে। কিন্তু তবু জীবন ধারণের জন্য ন্যূনতম যেটুকু অর্থের প্রয়োজন, তা জোগাড় করতে হিমশিম খাচ্ছিলেন তিনি।

জীবনের শেষ সায়াহ্নে যখন পৌঁছেছিলেন মেলভিল, ততদিনে বাজারে তার আর কোনো বই অবশিষ্ট ছিল না। প্রথম মুদ্রণ কোনো রকমে শেষ হওয়ার পর, কাটতি না থাকায় সেগুলোর পুনঃমুদ্রণে আগ্রহী ছিলেন না প্রকাশকেরা। সব মিলিয়ে জীবদ্দশায় লেখালেখির মাধ্যমে মেলভিলের আয় ছিল মাত্র ১০ হাজার ডলার। তখনকার দিনে ১০ হাজার ডলার হয়তো খুব কম না, কিন্তু যখন শুনবেন সেটি সারাজীবনের উপার্জন, তখন অংকটিকে নেহাতই খেলো মনে হবে। সে যা-ই হোক, মেলভিল মৃত্যুবরণ করেছিলেন ১৮৯১ সালে। সাহিত্যজগতে পুনরায় তার নামডাক শুরু হয় ১৯২০-এর দশকে এসে, রেমন্ড উইভার তার জীবনী রচনা করলে। ওই জীবনীর সুবাদেই মেলভিলের ম্যাগনাম ওপাস ‘মবি ডিক’ এর সাথে পরিচয় ঘটে সাধারণ পাঠকদের, এবং আজ মেলভিল স্মরণীয় হয়ে আছেন সর্বকালের অন্যতম প্রভাবশালী সাহিত্যিক হিসেবে।

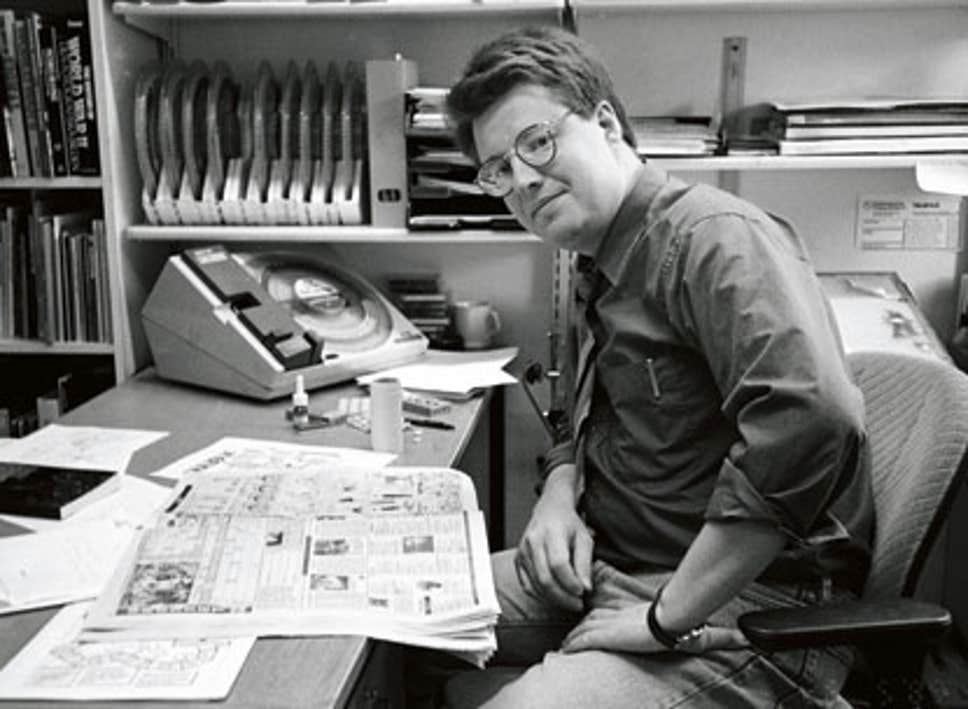

স্টিগ লারসন

নিঃসন্দেহে এ তালিকায় সাম্প্রতিকতম অন্তর্ভুক্তিটির নাম স্টিগ লারসন। তিনি আজ বিশ্বের দরবারে এক নামে পরিচিত মিলেনিয়াম ট্রিলজির লেখক হিসেবে। ট্রিলজিটি বিবেচিত হয় ক্রাইম থ্রিলার জনরার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসেবে। অথচ মজার ব্যাপার হলো, জীবিতাবস্থায় থ্রিলার সাহিত্যে স্টিগ লারসনের অসামান্য লেখনী প্রতিভা সম্পর্কে অবগত ছিল না কেউই। তিনি তখনো ছিলেন নিতান্তই একজন স্বল্পপরিচিত সুইডিশ সাংবাদিক।

লারসন মারা যান ২০০৪ সালে, আর মিলেনিয়াম ট্রিলজির প্রথম বই ‘দ্য গার্ল উইথ দ্য ড্রাগন ট্যাটু’ প্রকাশিত হয় ২০০৫ সালে। মূলত হার্ট অ্যাটাকে লারসনের অকাল প্রয়াণের পরই উদ্ধার করা হয় তার রচিত তিনটি উপন্যাস, যা একে একে প্রকাশিত হয় মিলেনিয়াম ট্রিলজি হিসেবে। এই ট্রিলজি নিয়ে পাঠকসমাজের প্রতিক্রিয়া ছিল দুর্দান্ত। ২০০৮ সালে লারসন পরিণত হন বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বিক্রিত লেখকে। আর ২০১০ সালে তিনি হন প্রথম লেখক যার এক মিলিয়ন বই বিক্রি হয়েছে অ্যামাজনে। ওই একই বছর যুক্তরাষ্ট্রের বর্ষসেরা লেখক সম্মাননাও জোটে তার কপালে।

অ্যান ফ্রাঙ্ক

এ তালিকার সবচেয়ে অনুমিত নামটি অবশ্যই অ্যান ফ্রাঙ্কের। কারণ তিনি এমন একজন ব্যক্তি, যিনি শুধু মৃত্যুর পরই জনপ্রিয়তা পাননি, বরং মৃত্যুই তাকে জনপ্রিয় করে তুলেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন হলোকাস্টের অন্যতম ভিক্টিম ছিলেন ফ্রাঙ্ক। সে সময়ে তিনি নিতান্তই এক কিশোরী। নিজের দুর্বিষহ অভিজ্ঞতার বর্ণনা হৃদয় উজাড় করে দিয়ে তিনি ব্যক্ত করেছিলেন তার দিনলিপিতে। মৃত্যু ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অ্যান ফ্রাঙ্কের দিনলিপিটি বই আকারে প্রকাশিত হওয়া মাত্রই তা পরিণত হয়েছিল বইপড়ুয়াদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে। একজন কিশোরীর বয়ানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও হলোকাস্টের বিভীষিকা বর্ণিত হলে, সেটি পড়ে দেখতে তো মন চাইবেই, তাই নয় কি?

শেষ কথা

গোটা লেখাটি যারা মনোযোগ দিয়ে পড়ে এসেছেন, তারা একটি বিষয় নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন যে (অ্যান ফ্রাঙ্ক বাদে) প্রত্যেকেই ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ব্যক্তিত্ব, যাদের সৃষ্টিশীলতার কোনো তুলনা চলে না। তবু যেকোনো কারণেই হোক, বেঁচে থাকতে তারা তাদের প্রাপ্য সম্মান ও স্বীকৃতি পাননি। কিন্তু মৃত্যুর পর, অনেক দেরিতে হলেও, তারা সেই অনাস্বাদিত সম্মান ও স্বীকৃতি ঠিকই পেয়েছেন। এবং এ কথায়ও এতটুকু অত্যুক্তি হবে না যে, তাদের মরণোত্তর প্রাপ্তি অনেক জীবিত খ্যাতিমানের চেয়েও ঢের বেশি। তাই আজ যারা স্বীকৃতির আশায় মাথা কুটে মরছেন তবু সাফল্যের দেখা পাচ্ছেন না, তারা এত সহজে আশাহত হবেন না। কে জানে, মহাকাল হয়তো আপনাদের গল্পটাও একটু ভিন্নভাবেই সাজিয়ে রেখেছে!

বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে আরও জানতে পড়ুন এই বইগুলো

১) বিল গেটস

৩) Steve Jobs

ইতিহাসের চমৎকার সব বিষয়ে রোর বাংলায় লিখতে আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন এই লিঙ্কেঃ roar.media/contribute/