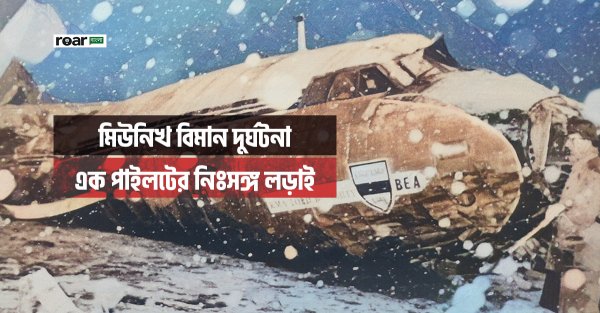

প্রতিটা রাতই যেন নির্ঘুম কাটছে তার। আগে তো কখনো এমন হয়নি। যে সাম্রাজ্য প্রায় পুরো পৃথিবীকেই ঘিরে রেখেছিল, আজ সে সাম্রাজ্যেরই প্রধান হয়ে এতটা ভয়ে কাটাতে হবে রাত, তা আগে কখনো ভাবেননি তিনি। প্রতিটা মুহূর্ত তাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে সিঙ্গাপুরের সেই লজ্জাকর পরাজয়ের দিকে। যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নিয়ে তার এত অহংকার আজ সে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পরাজয়ের গ্লানিটা তাকেই বহন করতে হচ্ছে। কোনোভাবেই যেন ভুলতে পারছেন না জাপানিদের কাছে সেই পরাজয়। সেদিন সিঙ্গাপুরে তার ৮০,০০০ সেনার আত্মসমর্পণ ছিল ব্রিটিশদের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় এক কলঙ্ক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এই গ্লানি কি ভুলতে পারবে তার জাতি?

বার্মায় এখন জাপান আবার আক্রমণ করেছে। সেখানেও যদি সিঙ্গাপুরের মতো অবস্থা হয় তাহলে তা হবে ব্রিটিশদের জন্য আরো ভয়াবহ। বার্মা থেকে জাপানিজদের ভারতবর্ষে প্রবেশ করা মোটেও অসম্ভব কিছু নয়। এ মুহূর্তে তার আরো ভয় লাগছে। জেনারেল আর্চিবাল্ড ওয়াভেলের বার্তা যেন তিনি বিশ্বাসই করতে চাচ্ছেন না।

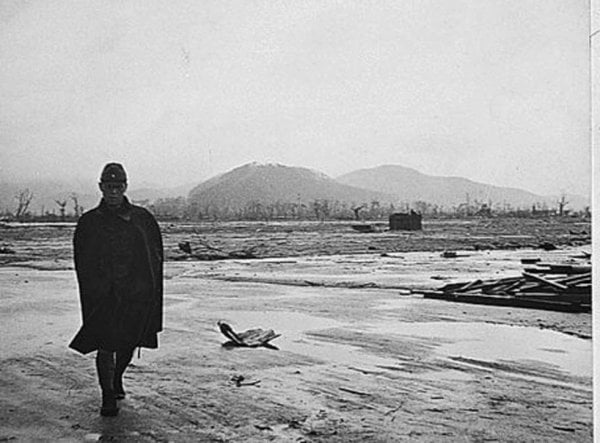

ফিল্ড মার্শাল ওয়াভেলকে তিনি কাছ থেকে চিনেন। অপারেশন কম্পাসে তিনি যে বীরত্বের অবদান দেখিয়েছেন তা মোটেও ছোট করে দেখার মতো নয়। সেই তিনিই যখন আজ বার্তা পাঠালেন যে বার্মা জাপানের পুরো দখলে যেতে আর বেশি দেরি নেই, সিত্তাং ব্রিজ থেকে ব্রিটিশদের তারা পিছু হটিয়ে দিয়েছে, এ খবর শুনে আর বসে থাকা যায় না। যত তাড়াতাড়ি ব্রিটিশ সেনাদেরকে সেখান থেকে ফিরিয়ে আনা যাবে তত তাড়াতাড়িই ভালো। অবশেষে জাপানিজদের কাছে ছেড়ে দিতে হল মায়ানমারকে। আর এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অনেক পরিণতিই ভুগতে হলো আমাদেরকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এ পরিণতি কীরকম প্রভাব ফেলেছিল আমাদের ভারতবর্ষে? ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ কতটাই বা প্রাকৃতিক আর কতটাই বা মানবসৃষ্ট?

চল্লিশের দশকটা ভারতের জন্য সত্যিই খুব বেদনাময় ছিল। ১৯২৯ এর গ্রেট ডিপ্রেশন (বিশাল অর্থনৈতিক বিপর্যয়)-এর পর থেকেই পুরো বিশ্ব ব্যাপক অর্থনৈতিক মন্দার ভেতর দিয়ে যাচ্ছিল। ভারতবর্ষও আছে সে তালিকায়। তখনো মন্দা থেকে উঠে দাড়াতে পারেনি। ব্রিটিশ প্রশাসনের ব্যর্থতা এ ব্যাপারটিকে আরো ভয়াবহ করে তুলেছিল। সেই সাথে আরো একটি সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে, জনসংখ্যার সমস্যা। এটি বেশি দেখা দিয়েছে তৎকালীন বাংলায়।

আসাম, ঊড়িষ্যা, কলকাতা, বিহার, আর এখন আমরা যে বাংলাদেশে বাস করছি সে জায়গায় জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল সবচেয়ে বেশি। ১৯০১ থেকে ১৯৪১ এই ৪০ বছরে এখানকার জনসংখ্যা প্রায় ৪৩% বেড়ে গিয়েছিল, আর পুরো ভারতবর্ষে বেড়েছিল ৩৭%। মানে, সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল এসব এলাকায়। জনসংখ্যা যতটুকু বাড়ছিল সেই পরিমাণে জমির সংখ্যা বাড়েনি, মানুষের মাথাপিছু আয় কমে গিয়েছিল। যেহেতু এসব এলাকা অনেকটাই কৃষিনির্ভর, তাই অতিরিক্ত জমি কৃষিকাজে ব্যবহারের ফলে জমির উর্বরতাও দিন দিন হ্রাস পাচ্ছিল।

আমাদের দেশ সম্পূর্ণ কৃষিনির্ভর একটি দেশ। তখনকার ভারতবর্ষেও এটা ব্যতিক্রম ছিল না। খাবার হিসেবে তখন ভাত আর মাছই ছিল প্রধান। কথায় যেমনটি বলে মাছে ভাতে বাঙালি। কিন্তু ১৯৪২ সালের অক্টোবরে বাংলার এসব অঞ্চল একটি বিরাট প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভেতরে পড়ে যায়। একটি রোগ মারাত্মক আকারে বিরাজ করতে থাকে। রোগটি মানুষের নয়, ধানের পাতার। ছত্রাকের আক্রমণে হওয়া রোগটির নাম ব্রাউন স্পট ডিজিজ। এ রোগে ধানের পাতা সংক্রমিত হয়, পরিণতিতে ধানের উৎপাদন কমে যায়। আর তখন অক্টোবরেই বাংলায় সাইক্লোন আর ঘূর্ণিঝড় হয়। এর ফলে এসব ছত্রাকের বিস্তার খুব দ্রুত চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে আর সংক্রমিত করে ধানের পাতাকে। ফলে পরিস্থিতি খুব খারাপ আকার ধারণ করে।

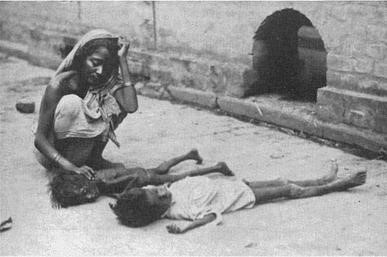

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে এসব প্রাকৃতিক কারণকে অনেকটাই দায়ী করা যায়, কিন্তু সমস্যাটা আরো মহামারী আকার ধারণ করে তখনকার ব্রিটিশ প্রশাসনের কিছু ভুলের কারণে। চলুন দেখা যাক, ব্রিটিশদের প্রশাসনের সেসব গাফিলতি যা এ দুর্ভিক্ষের পরিণতিকে আরো বেশি বাজে রূপ দেয়। এর আগে বলে রাখা দরকার, এ দুর্ভিক্ষ আমাদের ভারতবর্ষের ইতিহাসে খুবই মর্মান্তিক। প্রায় ৩৭ লক্ষের অধিক মানুষ তখন মারা যায় খাদ্যের অভাবে এবং অসুখে।

আগেই বলেছিলাম, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তখন বার্মায় ব্রিটিশদের পরাজয়ের কথা। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের ভয় ছিল জাপানিদের নিয়ে যে, তারা আবার ভারতবর্ষে আক্রমণ করবে কি না। সেই সম্ভাবনাটা মোটেও উড়িয়ে দেয়ার মতো নয় কারণ, মায়ানমারের অবস্থান তখনকার বাংলার কাছেই। বাংলার সেসব এলাকা ছিল সাগরের কুল ঘেষেই। যেহেতু সাগরের পাশের এলাকা তাই স্বাভাবিকভাবেই অধিকাংশ স্থানীয় মানুষের জীবিকা নির্বাহের মুল উৎস ছিল সমুদ্র। জেলেরা সেখান থেকে মাছ আহরণ করেই জীবিকা নির্বাহ করত। কিন্তু তখন সেই সমুদ্রপথ বা নদীপথকে ব্যবহার করেই জাপানিজরা সেসব এলাকায় প্রবেশ করতে পারে ধারণা করে ব্রিটিশ সরকার চালু করে দেয় স্কর্চড আর্থ (Scorched Earth) প্রথা।

ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বলা উচিত। এটা একটা মিলিটারি টেকনিক যার মাধ্যমে শত্রুকে ঘায়েল করা হয় তাদের দ্বারা ব্যবহৃত হবে বা তাদের জন্য উপকার করবে এমন জিনিসকে টার্গেট করে। যেমন ধরুন খাদ্যদ্রব্য কিংবা যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে শত্রুকে ঘায়েল করা হয়।

ব্রিটিশ প্রশাসনও এ ব্যবস্থাটিই তাদের হাতে নেয়। তারা চালু করে নৌকা বর্জন নীতি। এ নীতির মাধ্যমে সেনাবাহিনীদের ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া হয় সেসব নৌকা বাজেয়াপ্ত করার, যেসব নৌকায় দশজনের অধিক যাত্রী বহন করা যায়। তখনকার ব্রিটিশ সেনাদের নৌকা বাজেয়াপ্ত করার ফলে সেসব এলাকার মানুষদের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র পথটি বাধাগ্রস্থ হয়। এ নীতির মাধ্যমে তখনকার ব্রিটিশ সেনারা প্রায় ৪৬০০০ নৌকা বাজেয়াপ্ত করে ফেলে।

সে সময় বার্মা থেকে পুরো ভারতবর্ষে প্রচুর চাল আমদানী করা হতো। আর ব্রাউন স্পট ডিজিজের জন্য যখন এসব এলাকায় চালের উৎপাদন বহুলাংশে কমে যায় ঠিক তখন বার্মা থেকেও ব্রিটিশরা চালের আমদানী বন্ধ করে দেয়। তখন সেসব এলাকায় দেখা যায় তীব্র চালের সংকট।

অপরদিকে কলকাতায় তখন বিশ্বযুদ্ধের মিত্রবাহিনীরা অবস্থান করছিল। ব্রিটিশ, আমেরিকা, ভারতীয় সেনাবাহিনীদের অবস্থানের কারণে কলকাতায় বেড়ে যায় জনসংখ্যা। বেড়ে যেতে থাকে খাবার দাবার সহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা। চাহিদা বাড়ার সাথে সাথে সেই এলাকায় সবকিছুর দামও বেড়ে যেতে থাকে।

ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা দিয়ে দেয় যে, যুদ্ধের জন্য যত টাকা পয়সা লাগুক তা তারা খরচ করবে। চার্চিলের কাছে তখন মিত্রবাহিনীর সুযোগ সুবিধা আর নিরাপত্তাই বড় হয়ে ওঠে। যুদ্ধের সরঞ্জামাদি প্রস্তুত করার জন্য তিনি বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ করতে থাকেন। ভারতের ব্যাংকেও মুদ্রা প্রিন্ট করার অর্ডার দিয়ে দেন। আগের চেয়ে দুই তিনগুণ বেশি মুদ্রা ছাপাতে থাকে ভারতের ব্যাংক। আর যেহেতু ঐদিকে খাবারের দাম বাড়তে থাকে তাই অনেকেরই তা কেনার সামর্থ্য হয় না, সেই সাথে বাড়তে থাকে মুদ্রাস্ফীতি।

কলকাতার মোটা চালের দাম ১৯৪৩ সালের ৩ মার্চ তারিখের প্রতিমণ ১৫ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৭ মে তা প্রায় ৩১ টাকায় দাড়ায়। কোনো কোনো জেলায় তা ১০০ টাকায় দাঁড়ায়। কিন্তু ১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাসে কলকাতায় প্রতি মণ চাল ৬ টাকার কমে বিক্রি হচ্ছিল।

এদিকে ব্রিটিশ সরকার তখন কড়া নিয়ন্ত্রণ রেখে চলছিল সংবাদপত্রের দিকে। তখনকার সময় দ্য স্টেইটসম্যান ছিল কলকাতার একটি জনপ্রিয় দৈনিক। যদিও এ পত্রিকা ব্রিটিশদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হতো। ব্রিটিশ সরকার চাইছিল না যে দুর্ভিক্ষ নামক শব্দটা সংবাদপত্রে ব্যবহৃত হোক। কারণ, এমন যুদ্ধের সময়ে এসব প্রচারিত হওয়া সামগ্রিকভাবে ব্রিটেনের দুর্বলতাকেই প্রকাশ করে তোলে। কিন্তু এমন হলে তো পৃথিবীর অনেকে জানতেই পারবেনা যে এখানে দুর্ভিক্ষ হচ্ছে, লাখ লাখ মানুষ মারা যাচ্ছে।

এই ভাবনাটি তখন নাড়া দেয় স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদক ইয়ান স্টিফ্যানকে। ১৯৪৩ সালের আগস্ট মাসে তিনি পত্রিকায় তুলে ধরেন সেই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কিছু করুণ ছবি। মুহূর্তেই যা পুরো বিশ্ববাসীর বিবেককে ভাবিয়ে তুলল। এমনকি ব্রিটেনের পত্রিকা The Gurdian-ও এ নিয়ে রিপোর্ট ছাপে।

এতদিন অনেক ব্রিটিশরাও জানত না যে ভারতে এমন ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হচ্ছে। খবরগুলো প্রচারিত হওয়ার পর থেকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তখন ভারতবর্ষে সাহায্য আসছিল, এমনকি ব্রিটিশ সরকারও তখন ত্রাণ পাঠানো শুরু করলো দুর্ভিক্ষ কবলিত এলাকায়।

এ দুর্ভিক্ষ অনেকটাই ব্রিটিশ সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করে দেয় পশ্চিমা বিশ্বের কাছে। চার্চিলকে শুনতে হয় অনেক সমালোচনা। ব্রিটিশ সরকার দুর্ভিক্ষের কারণ বের করার জন্য তদন্ত কমিটিও গঠন করে। এমনকি সেই তদন্ত কমিটিও তখন ব্রিটিশ সরকারের প্রশাসনের দুর্বলতাকে দুর্ভিক্ষে এত প্রাণহানির জন্য দায়ী করে। অনেকে এর জন্য শুধু ব্রিটিশ সরকারকেই দায়ী করেন না, সামগ্রিকভাবে তখনকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যুদ্ধের ভয়াবহতা, শস্য মজুদে ব্যর্থতা, প্রশাসনের দুর্বলতাকে দায়ী করে থাকেন তারা। তবে এটুকু সত্য যে, আজও আমরা সেই দুর্ভিক্ষের কথা ভুলতে পারিনি।