গত শতাব্দীতে বৃহৎ পরিসরে মানুষে মানুষে অধিকাংশ সংঘাত ছিল রাজনৈতিক আদর্শকেন্দ্রিক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে রাজনৈতিক আদর্শ নিয়ে ত্রিমুখী লড়াই ছিল গণতন্ত্র, কমিউনিজম আর ফ্যাসিজমের মধ্যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ফ্যাসিবাদের পতন হলে রাজনৈতিক আদর্শকেন্দ্রিক লড়াইটি হয় দ্বিমুখী। গণতান্ত্রিক বিশ্ব আর কমিউনিস্ট বিশ্বের মধ্যে শুরু হয় স্নায়ুযুদ্ধ। প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে চলা স্নায়ুযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে নব্বইয়ের দশকে এসে। কমিউনিজমের পতনের পর একক বৈশ্বিক পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

নতুন শতাব্দীতে এসে পৃথিবী আরেকটি সম্ভাব্য স্নায়ুযুদ্ধের মুখে পড়েছে। সম্ভাব্য এই স্নায়ুযুদ্ধের একদিকে আছে যুক্তরাষ্ট্র, আরেকদিকে আছে চীন। দুই পক্ষের মধ্যে ইতোমধ্যেই বাণিজ্যযুদ্ধ শুরু হয়েছে। দুই পক্ষই নিয়েছে আমদানি করা পণ্যের উপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত। দুই পক্ষের লড়াইয়ে অন্যতম একটি কেন্দ্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে তাইওয়ান। চীন তাইওয়ানকে দেখে নিজেদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া প্রদেশ হিসেব, স্বপ্ন দেখে পুনরায় তাইওয়ানকে মূল ভূমির সাথে একত্রীকরণের।

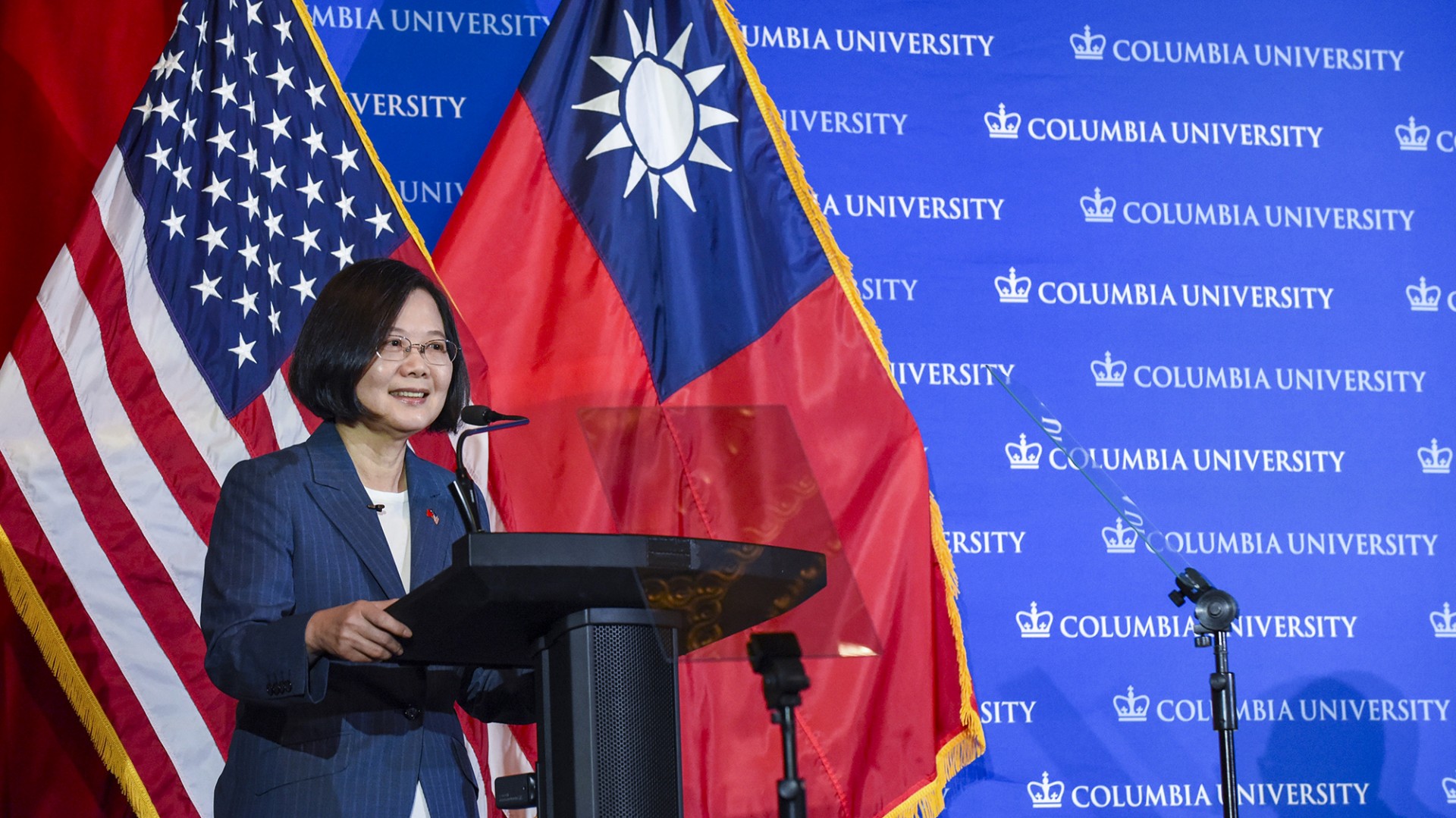

নিজেদের স্বাধীন জাতিসত্তা টিকিয়ে রাখতে তাইওয়ান তাই বাধ্য হয়েই নিচ্ছে পাশ্চাত্যঘেষা নীতি। যুক্তরাষ্ট্রকে কেন্দ্রে রেখে গড়ে তুলছে নিরাপত্তা কাঠামো আর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। যুক্তরাষ্ট্রের দিক থেকেও তাইওয়ানকে প্রায় পূর্ণ সামরিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। স্পেশাল ফোর্স আর মেরিন সেনারা প্রশিক্ষণ দিচ্ছে তাইওয়ানের সেনাদের। যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র ইন্ডাস্ট্রিতে প্রায় অবাধ প্রবেশাধিকার পেয়েছে তাইওয়ান। নিরাপত্তার জন্য কিনছে সর্বশেষ প্রযুক্তির অস্ত্র। ট্রাম্প প্রশাসনের পর বাইডেন প্রশাসনও তাইওয়ানের ব্যাপারে একই নীতি বজায় রেখেছে। দিচ্ছে পূর্ণ রাজনৈতিক সহযোগিতা। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন নির্বাচিত হওয়ার কিছুদিন পরেই সংবাদ সম্মেলনে বলেন, “যুক্তরাষ্ট্র তাইওয়ানের প্রয়োজনে পাশে দাঁড়ানোর ব্যাপারে পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।”

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে তাইওয়ান-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক

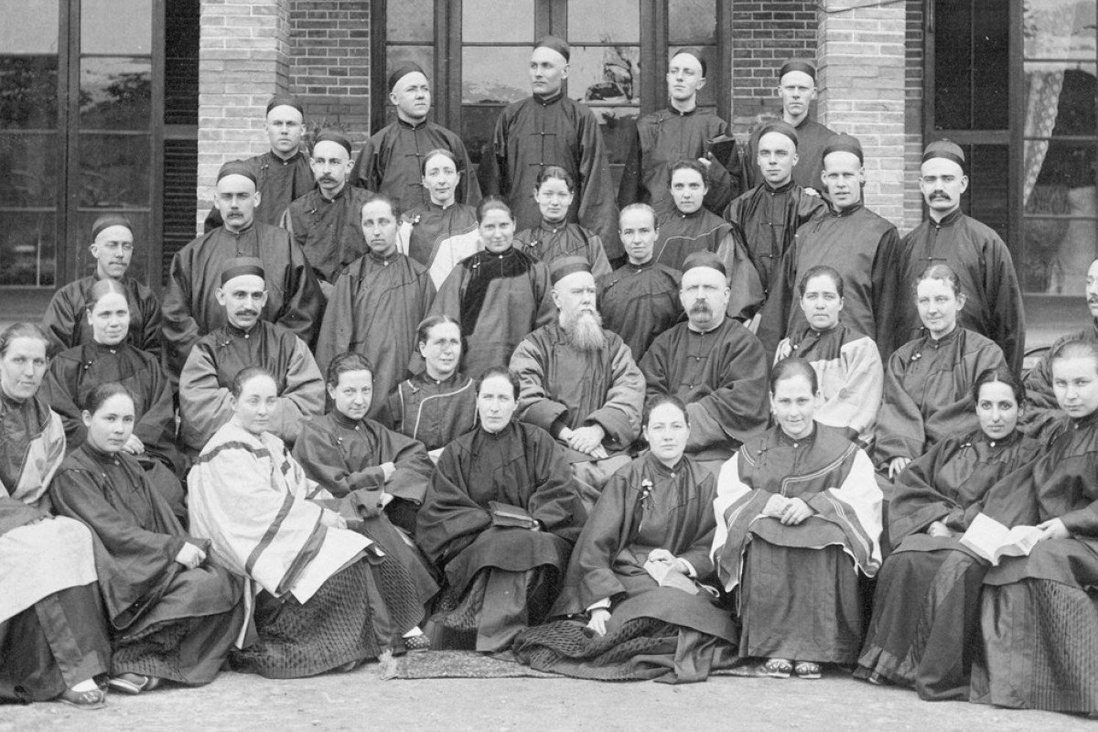

চীনে আমেরিকান খ্রিস্টান মিশনারিদের আনাগোনা শুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীতে, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মিশনারিদের আনাগোনা এরপর কেবলই বেড়েছে। আত্মার মুক্তি আর আলোকিত সমাজ বিনির্মাণের যুক্তিতে প্রায় পুরো চীন চষে বেড়ায় খ্রিস্টান মিশনারিরা। ফলে, যুক্তরাষ্ট্র আর তাইওয়ানের সম্পর্কের প্রেক্ষাপট তৈরি হয় উনবিংশ শতাব্দীতেই। পাশাপাশি বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে এশিয়া অঞ্চলে বাড়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিচরণ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরের সময়টাতে রিপাবলিক অব চায়নার সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক বাড়ে। চিয়াং কাইশেকের মাধ্যমে চীনে শুরু হয় পাশ্চাত্যের দর্শনে ‘আলোকিত চীন’ তৈরির প্রক্রিয়া। চীন সংক্রান্ত অধিকাংশ খবর যুক্তরাষ্ট্রে আসতো চার্চের মাধ্যমে, যার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের সমাজে চীনের ব্যাপারে আগ্রহ বাড়ে, বাড়ে সচেতনতাও। চীনের ক্ষমতা কাঠামোতে খ্রিস্টান ধর্মান্তরিত চিয়াং কাইশেকের অবস্থান খ্রিস্টান মিশনারিগুলোর কাজের সাফল্য হিসেবে দেখা হয়। চীনের ফার্স্ট লেডি হিসেবে একজন ধার্মিক খ্রিস্টানের দায়িত্ব পালন করা দেয় মিশনারিদের কাজের বৈধতা।

ত্রিশ আর চল্লিশের দশকে চিয়াং কাইশেকের অধীনে চীন যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়াগুলোতে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পায়। মিডিয়াগুলোতে ফলাও করে প্রচার করা হতো চীনের খবর। টাইম ম্যাগাজিনের খবরগুলোতে চিয়াং কাইশেককে এমন একজন শাসক হিসেবে দেখানো হয়, যিনি চীনের সমাজকে আধুনিকতার দিকে নিয়ে যাচ্ছেন, পাশ্চাত্যের সমাজের সাথে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন তৈরি করছেন এবং চীনকে ‘যুদ্ধবাজ সামন্তদের’ হাত থেকে মুক্ত করেছেন। পাশাপাশি রক্ষা করছেন ‘সৃষ্টিকর্তায় অবিশ্বাসী’ কমিউনিস্টদের হাত থেকে। সেই সময়ে টাইম ম্যাগাজিনের সম্পাদক ছিলেন হেনরি লুইস, যিনি ছিলেন একজন মিশনারির ছেলে।

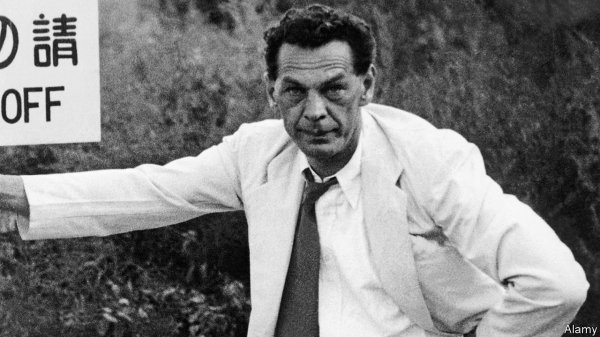

উপন্যাসিক পার্ল এস বাকের জনপ্রিয় উপন্যাস ‘দ্য গুড আর্থ’ও মার্কিন জনমানসে চীনের ইতিবাচক প্রতিচ্ছবি তৈরিতে সহযোগিতা করে, পরবর্তীতে যেটির উপর তৈরি হয় ব্যবসাসফল চলচ্চিত্রও।

যুক্তরাষ্ট্র আর চিয়াং কাইশেকের চীনকে আরো ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ করে জাপানের পার্ল হারবার আক্রমণ। দুইদেশের মধ্যে গড়ে উঠে যুদ্ধকালীন মিত্রতা, দুইদেশ সামিল হয় জার্মানি, ইতালি আর জাপানের ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে। ম্যাডাম চিয়াং কাইশেক ১৯৪৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রে সফর করেন, কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দেন মসৃণ ইংরেজিতে। ম্যাডাম কাইশেকের যুক্তরাষ্ট্র সফর চীনের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের প্রত্যাশাকে আরো গাঢ় করে, বাড়ে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ।

চীনে চিয়াং কাইশেকের শাসন আর জীবন সংক্রান্ত আলোচনা যুক্তরাষ্ট্রের সমাজের মতো একরৈখিক ছিল না। চিয়াং কাইশেকের খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি প্রতিশ্রুতি সবসময় ধারাবাহিক ছিল না, তার শাসনেও আলোকিত গভর্ন্যান্সের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া কঠিন। মার্কিন সমাজের মানসপটে থাকা গণতন্ত্রের পরিবর্তে চিয়াং কাইশেকের শাসন ছিলো অনেকটা ফ্যাসিবাদের মতো, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্টানগুলোর বিকাশে চিয়াং নেননি তেমন কোনো উদ্যোগ। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে চিয়াং কাইশেকের প্রশাসন ছিল নিষ্ঠুর। আমলাতন্ত্রের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল দুর্নীতি। সবমিলিয়ে, চীনের নাগরিকদের জন্য চিয়াং কাইশেকের শাসন মার্কিন মানসে তৈরি হওয়া চিত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না।

এরপরও, ১৯৪৯ সালে মাও সেতুংয়ের লাল বাহিনী যখন চিয়াং কাইশেককে ক্ষমতার দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে দেয়, এবং তাকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে, মার্কিন সমাজ আর রাজনৈতিক কাঠামো সেটি সহজভাবে নেয়নি। রাজনৈতিক নেতৃত্ব মাও সেতুংয়ের অধীনে কমিউনিজমের উত্থানকে দেখে চীনাদের ‘প্রতিশ্রুতিভঙ্গের’ ঘটনা হিসেবে। রক্ষণশীল সমাজে ছড়িয়ে পড়ে ক্ষোভ। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডগুলোতে তখন সবচেয়ে বেশি আলোচ্য বিষয় ছিল চীন, বারবার প্রশ্ন উঠেছে কার ভুলে চীনের পশ্চাৎপদতা শুরু হয়েছে, সেই প্রসঙ্গে। রাজনৈতিক কাঠামোতে শুরু হয় প্রেসিডেন্ট হেনরি এস ট্রুম্যানের সমালোচনা, অভিযোগ উঠে চিয়াং প্রশাসনকে রক্ষা করতে যথেষ্ট চেষ্টা করেনি ট্রুম্যান প্রশাসন।

তবে, ট্রুম্যান প্রশাসনের সামনে সমীকরণটি এত সহজ ছিল না। চিয়াং কাইশেকের সৈন্যদের সামর্থ্য ছিল না মাও সেতুংয়ের লাল বাহিনীকে সরিয়ে দেওয়ার, প্রয়োজন হতো বাইরের সহযোগিতার। তখনকার সময়ে সেই একমাত্র সহযোগী শক্তিটি হতে পারতো যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যুক্তরাষ্ট্র তখন ইউরোপ পুনর্গঠনের ব্যাপারে মনোযোগী, অর্থনীতি ভালো অবস্থায় থাকলে চীনে একটি যুদ্ধ চালানোর মতো অর্থনৈতিক ঝুঁকি নেওয়ার মতো যুক্তি খুঁজে পায়নি ট্রুম্যান প্রশাসন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরবর্তী প্রেক্ষাপট

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পরেই শুরু হয় স্নায়ুযুদ্ধ। চীনের রাজনৈতিক পরিবর্তন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ছিল অনেকটা পরাজয়ের মতো, চীনে কমিউনিজমের বিজয় চ্যালেঞ্জ হয়ে আসে গণতান্ত্রিক বিশ্বের জন্য। এরপরও, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় চীনের রাজনৈতিক পরিবর্তনগুলোর ব্যাপারে রক্ষণশীল পদক্ষেপ নেয়, চিয়াং কাইশেকের কুমিটাং পার্টিকে সামরিকভাবে বা অন্যভাবে সহযোগিতার অবস্থান নেয়নি যুক্তরাষ্ট্র। তবে, যুক্তরাষ্ট্রের এই রক্ষণশীল অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে কোরিয়ান যুদ্ধের মাধ্যমে।

১৯৫০ সালের জুন মাসে উত্তর কোরিয়া আগ্রাসন চালায় দক্ষিণ কোরিয়াতে, শুরু হয় কোরিয়ান যুদ্ধ। উত্তর কোরিয়ার আগ্রাসন এই অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের হিসাবকে বদলে দেয়, তৈরি করে নতুন কৌশলগত সমীকরণ। এই অঞ্চলের মিত্রদের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা প্রতিশ্রুতির প্রেক্ষাপট তৈরি হয়, বাড়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিচরণ।

কৌশলগত সমীকরণ পরিবর্তনের কারণে যুক্তরাষ্ট্র বাধ্য হয় তাইওয়ানে নির্বাসিত চিয়াং কাইশেকের সরকারের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করতে, পূর্ব-এশিয়াতে যুক্তরাষ্ট্রকে আবদ্ধ হতে হয় সম্মিলিত নিরাপত্তা চুক্তিতে। পূর্ব-এশিয়ায় কমিউনিজমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাইওয়ান অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠে, তাইওয়ানে সামরিক ঘাটিগুলো হয়ে উঠে যুক্তরাষ্ট্রের ‘এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার’ হিসেবে।

১৯৫৪ এবং ১৯৫৮ সালে মাও সেতুংয়ের সরকার তাইওয়ান উপকূলের নিকটবর্তী দুইটি দ্বীপে সামরিক আগ্রাসনের চেষ্টা চালায়, চেষ্টা করে দখল নেয়ার। এই দুটি ঘটনা তাইওয়ানকে পূর্ব-এশিয়ার সামরিক কার্যক্রমের কেন্দ্রে নিয়ে আসে। যুক্তরাষ্ট্রের আইজেনহাওয়ার প্রশাসন চীনের এই আগ্রাসনকে দেখে কমিউনিস্ট বিশ্বের হুমকি গণতান্ত্রিক বিশ্ব কীভাবে মোকাবেলা করে, তার টেস্ট কেস হিসেবে। ফলে, যুক্তরাষ্ট্রের নীতি নির্ধারকদের কাছে বাড়ে তাইওয়ানের গুরুত্ব, প্রতীকী তাৎপর্য ছাড়াও তাইওয়ান হয়ে উঠে স্নায়ুযুদ্ধের স্বার্থের অন্যতম অংশ।

স্নায়ুযুদ্ধের হিসেবের বাইরেও, তাইওয়ানের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের সম্পর্ক বিভিন্ন ব্যবহারিক উপায়ে বাড়তে থাকে। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় তাইওয়ান সরকার যুক্তরাষ্ট্রকে অর্থনৈতিক সহযোগিতা করে, করে কৌশলগত সহযোগিতাও। প্রস্তাব দিয়েছিল সামরিক সহযোগিতারও, চীনের আগ্রাসনের সম্ভাব্যতায় সেটিতে অবশ্য যুক্তরাষ্ট্র ইতিবাচক সাড়া দেয়নি।

ষাটের দশক থেকেই বদলে যেতে থাকে তাইওয়ানের অর্থনীতি। যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতায় তাইওয়ানে গড়ে উঠে রপ্তানিনির্ভর শিল্পকাঠামো। কৃষিপ্রধান অর্থনীতি থেকে তাইওয়ানের অর্থনীতি হয়ে উঠে শিল্পনির্ভর অর্থনীতি। আশির দশকের মধ্যেই তাইওয়ান এশিয়ার অর্থনৈতিক টাইগারগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে আবির্ভূত হয়। একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে তাইওয়ানের সরকার থেকে সরকার সম্পর্ক তৈরি হয়, বুদ্ধিবৃত্তিক যোগাযোগ তৈরি হয়, বিকাশ ঘটে ব্যবসায়ী এলিটদের। আমেরিকানদের মধ্যে যারা চীনের সংস্কৃতির ব্যাপারে আগ্রহী, চাইনিজ ভাষা শিখতে আগ্রহী, তারা তাইওয়ান ভ্রমণের মাধ্যমেই সেই আগ্রহকে পূর্ণ করেছেন।

তবে, সময়ের সাথে আন্তর্জাতিক রাজনীতির কাঠামো বদলে যেতে থাকে। তাইওয়ানে নির্বাসনে থাকা সরকারকে চীনের সরকার হিসেবে স্বীকৃতির রাজনৈতিক বৈধতা কমছিল। কমছিল তাইওয়ানে নির্বাসনে থাকা সরকারের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহারের ব্যাপারে কূটনৈতিক চাপ। ফলে, যুক্তরাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির বাস্তবতায় চীনের কমিউনিস্ট সরকারকেই স্বীকৃতির দিকে এগোতে হয়। কমিউনিস্ট সরকারকে স্বীকৃতির প্রথম উদ্যোগ নেন জন এফ. কেনেডি, নীতি-নির্ধারনী মহলে প্রকাশ করেন স্বীকৃতি দেওয়া ব্যাপারে নিজের চিন্তা। তবে, তার উপদেষ্টাদের পরামর্শ ছিল পরের নির্বাচনে পুনঃনির্বাচিত হওয়ার পরে কমিউনিস্ট সরকারকে স্বীকৃতির দেওয়ার ব্যাপারে আগাতে, সম্ভাব্য রাজনৈতিক ঝুঁকি বিবেচনায় জন এফ. কেনেডিও মেনে নেন এই পরামর্শ।

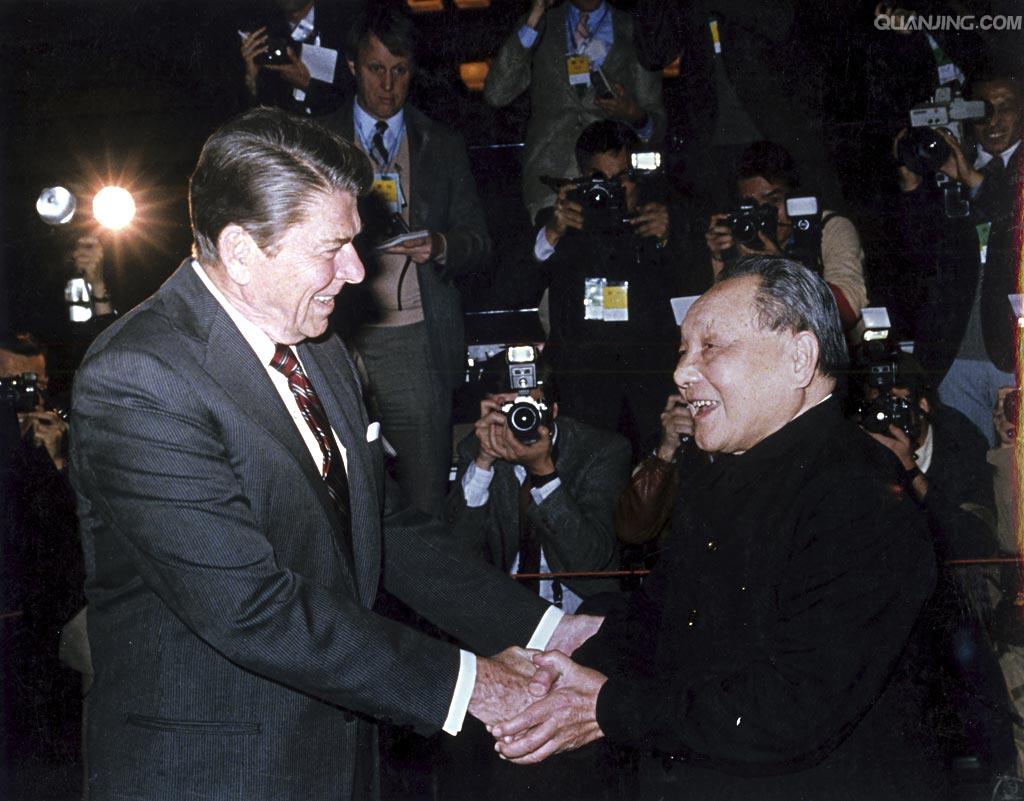

কেনেডি প্রশাসনের অপূর্ণ কাজ এসে বর্তায় নিক্সন প্রশাসনের উপর। কঠোর রক্ষণশীল রিচার্ড নিক্সনের জন্য চীনের কমিউনিস্ট সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়াটাও ছিল রাজনৈতিকভাবে আরো বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। এই জায়গায়, মিত্রদের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতির প্রশ্ন ছিল, প্রশ্ন ছিল যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতির পরিবর্তন অন্যান্য মিত্ররা কীভাবে বিবেচনা করবে তা। ১৯৭২ সালে নিক্সনের চীন সফর অনেক সমীকরণই বদলে দেয়, দুই পক্ষ তাইওয়ান ইস্যুতে নিজেদের ভিন্নমতকে মেনে নেয়। চীন তাইওয়ানকে নিজেদের প্রদেশ হিসেবে দেখতে থাকে, যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের জাতীয় স্বার্থের জায়গা থেকে তাইওয়ানের অবস্থানকে সমর্থন দিতে থাকে।

চীন পরের কয়েক বছরে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বেশ কয়েকবার দাবি জানিয়েছে তাইওয়ানে অস্ত্র বিক্রি বন্ধ করতে, তাইওয়ানে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সংশ্লিষ্টতার সমাপ্তি ঘটাতে। যুক্তরাষ্ট্র চীনের সেই দাবিগুলোকে মূল্যায়ন করেনি ‘পুরোনো বন্ধুর’ প্রতি প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে।

স্নায়ুযুদ্ধের সমাপ্তি

সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনীতি ক্রমাগত দূর্বল হয়ে পড়ছিল, পিছিয়ে পড়ছিল গণতান্ত্রিক বিশ্বের নেতৃত্বে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে। আশির দশকে মাঝামাঝিতে ক্ষমতার শীর্ষে মিখাইল গর্বাচেভের উত্থান স্নায়ুযুদ্ধের সমাপ্তিকে ত্বরান্বিত করে, বার্লিন দেয়ালের পতন সেই পরিবর্তনকে নিশ্চিত করে। স্নায়ুযুদ্ধের সমাপ্তির পরবর্তীতে বদলে গেছে আন্তর্জাতিক রাজনীতি, স্থায়ীভাবে বদলে গেছে রাজনৈতিক বাস্তবতা। নব্বইয়ের দশকের পরবর্তী সময়ের রাজনৈতিক পরিবর্তনগুলোর আলোকে বিবর্তিত হয়েছে। গত তিন দশকের ঘটনাপ্রবাহ তাই সাম্প্রতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সাথে আলোচনা সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। তবে, বর্তমান সময়ে যুক্তরাষ্ট্র আর তাইওয়ানের ঐতিহাসিক সম্পর্কের প্রেক্ষাপট প্রাসঙ্গিক থাকছে।

11.jpg?w=600)