বর্তমান সময়ে বৈশ্বিক রাজনৈতিক অবস্থা সরগরম করে রেখেছে দুই সামরিক শক্তিধর দেশ ইরান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। যদিও দেশ দুটি এখন অবধি পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়নি। বরং মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের কারণে বার বার উত্তেজনা বেড়েছে। এতে করে ক্ষুণ্ণ হয়েছে উভয় দেশের মধ্যকার কূটনীতিক এবং বাণিজ্যিক সম্পর্ক।

ইরান এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চলমান উত্তেজনা নিয়ে আলোচনার শেষ নেই। যুগ যুগ ধরে চলমান এই দ্বন্দ্ব নিয়ে জানতে হলে ফিরে যেতে হবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে। তখন অবশ্য মধ্যপ্রাচ্যের তেলসমৃদ্ধ দেশগুলোতে ব্রিটিশদের প্রাধান্য ছিল সর্বাধিক। দক্ষিণ এশিয়ায় উপনিবেশ হারিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের দিকে মনোনিবেশ করা ব্রিটিশরাও ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের দ্বন্দ্বের জন্য অনেকাংশে দায়ী। চলুন জানা যাক কীভাবে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের মধ্যদিয়ে শুরু হওয়া উত্তেজনা একসময় জিম্মি সংকট এবং ড্রোন হামলার রূপ নিয়েছিল।

১.

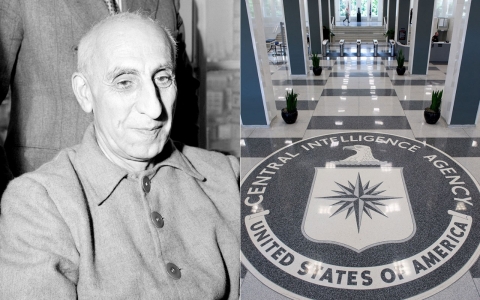

বিংশ শতাব্দীতে ইরানের ভবিষ্যৎ গতিপথ বদলে দেয়া ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৬০ এর দশকে। ১৯৫১ সালে দেশটির ৩৫তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেন জাতীয়তাবাদী নেতা মোহাম্মদ মোসাদ্দেক। সে সময় ইরানের তেলের খনিগুলো ছিল ব্রিটিশদের অধীনে। মোসাদ্দেক দায়িত্ব নিয়েই তেল সম্পদ জাতীয়করণ করেন। এতে করে ইরানের উপর অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে ব্রিটেন। জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের হওয়ায় ব্রিটিশরা এটাও ভেবেছিল যে, মোসাদ্দেক সরকার হয়তো রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করবে। এই কারণে তেল কোম্পানির উপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতে সে সময় যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা প্রয়োজন ছিল তাদের।

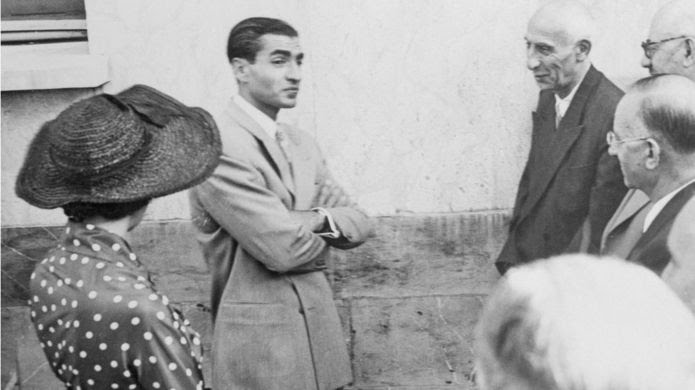

অতঃপর ব্রিটিশদের ডাকে সাড়া দিয়ে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ এবং ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা এমআই সিক্স মিলে মোসাদ্দেককে ক্ষমতাচ্যুত করার গোপন ষড়যন্ত্র শুরু করে। প্রধানমন্ত্রী ও ইরানের তৎকালীন রাজা শাহ মোহাম্মদ রেজা পাহলভীর মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধিয়ে দেয়ার পরিকল্পনা করে। মোসাদ্দেককে সরিয়ে সেখানে শাহ সমর্থিত কাউকে বসানোর সিদ্ধান্তও আসে ব্রিটেন থেকে। পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৫৩ সালের আগস্টে রেজা শাহ পাহলভী আনুষ্ঠানিক ঘোষণার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ মোসাদ্দেককে বরখাস্ত করেন।

এমনও গুঞ্জন রটেছিল যে, তখন বরখাস্ত করার ঐ ঘোষণাপত্রটি লিখেছিলেন একজন সিআইএ এজেন্ট। পরবর্তীতে শাহের সমর্থকদের দিয়ে রাজপথে মিছিল মিটিংয়ের আয়োজন করা হয়েছিল। আর এসব মিছিলের জন্য লোক ভাড়া করা থেকে শুরু করে সবরকম খরচাপাতি বহন করতো সিআইএ’র গুপ্তচররা। অভ্যুত্থানটি সফল হয় মোসাদ্দেককে গ্রেফতারের মাধ্যমে। আদালতে তাকে কারাদণ্ড দেয়া হয়। যদিও কারাদণ্ড ভোগ করে বাড়িও ফিরেছিলেন তিনি। তবে ১৯৬৩ সালে মৃত্যু অবধি তাকে গৃহবন্দী অবস্থায় রাখা হয়েছিল। মূলত তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার পরেই ইরানের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন শাহ মোহাম্মদ রেজা পাহলভী। ব্রিটেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনাও শতভাগ সফল হয়।

২০১৩ সালে সিআইএ একটি তথ্য প্রকাশ করে এবং ১৯৫৩ সালে মোসাদ্দেকের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভ্যুত্থানের সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ততার বিষয়টি স্বীকার করে। বাস্তবিক দৃষ্টিতে মোসাদ্দেক সরকারকে উৎখাতের ঘটনাটিকে গণতন্ত্রের পথে ইরানের অগ্রযাত্রায় অন্যতম বড় আঘাত হিসেবে দেখেন দেশটির শিক্ষিত সমাজ। ইরানের অধিংকাংশ নাগরিকের মনে এই ঘটনাটি স্থায়ী ছাপ রেখে গেছে। সেই ছাপটি হলো ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের দ্বন্দ্বের সূচনা, যা আজ অবধি বিশ্ব রাজনীতিতে বড়রকমের প্রভাব ফেলছে।

২.

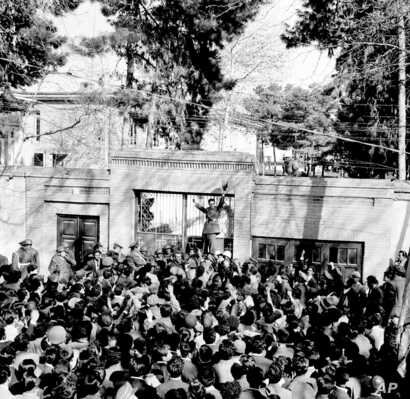

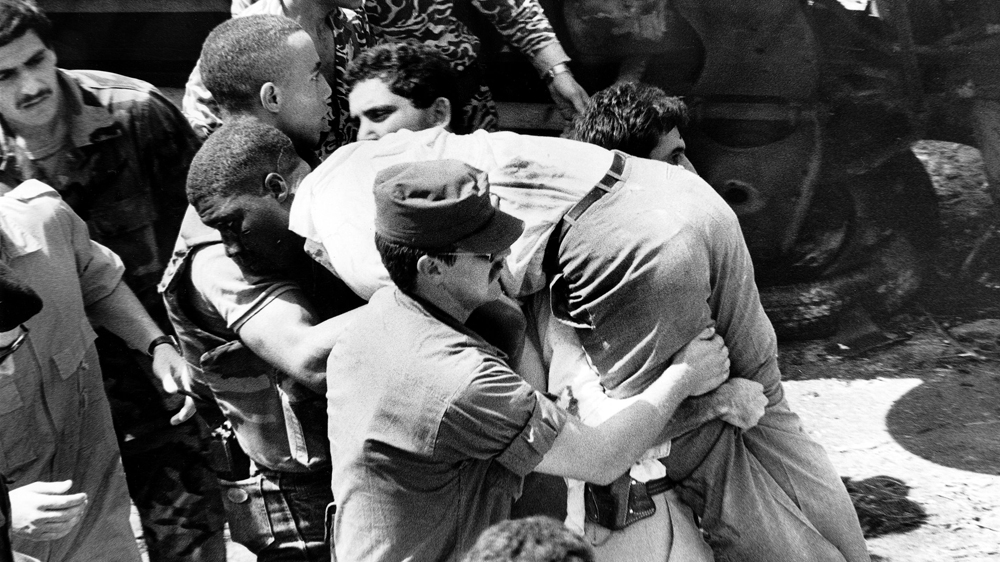

এটা স্পষ্ট যে ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধ শুরু হয় ১৯৫৩ সালে যার নেপথ্যে ছিল ব্রিটেন। ১৯৭৯ সালে দেশটিতে ইসলামি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত রাজা রেজা শাহ পাহলভীর পতন হয়। ঐ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ইরানের সর্বক্ষমতার অধিকারী হন আয়াতুল্লা খামেনি। এতে করে ইরানের উপর বিভিন্ন রকমের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে থাকে মার্কিন সরকার। সে সময় ইরানের অধিংকাংশ মানুষই খামেনিকে সমর্থন জানায়। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পাল্টাপাল্টি উত্তেজনার মধ্যে ১৯৭৯ সালের ৪ নভেম্বর তেহরানে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসে হামলা চালায় কয়েকজন ইরানি ছাত্র। তারা ৬০ জন মার্কিন নাগরিককে জিম্মি করে যা আন্তর্জাতিক সংকটের জন্ম দেয়।

সে সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন জিমি কার্টার। আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে জিম্মি থাকা নাগরিকদের মুক্ত করতে ব্যর্থ হওয়ায় ইরানের তেল বিক্রির উপর আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন প্রেসিডেন্ট কার্টার। তার প্রশাসন এই সংকট মোকাবেলায় যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত দেশগুলোর সাহায্য কামনা করে ইরানি পণ্য বর্জনের আহ্বান জানায়। এই ঘটনার পর দুই দেশের মধ্যে স্থায়ীভাবে অচলাবস্থা তৈরি হয়। কিন্তু জিমি কার্টার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ এই সংকটের কোনো প্রকার সুরাহা করেনি, বরঞ্চ দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কে আরও দূরত্ব সৃষ্টি করেছিল।

মার্কিন নাগরিক জিম্মি হওয়ার ২১২ দিন পেরিয়ে গেলেও কোনো প্রকার সমাধান না পেয়ে ১৯৮০ সালের ৭ এপ্রিল তারিখে নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার। ইরানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার মধ্য দিয়ে দেশটির আমদানি, রপ্তানি এবং খাদ্য সরবরাহের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে তার প্রশাসন। একই সময় তিনি মার্কিন নাগরিকদের আস্থা ফিরিয়ে আনতে ভাষণ দেন। সেখানে তিনি জিম্মি নাগরিকদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনার জন্য জাতির কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। প্রয়োজনে আরও কঠোর পদক্ষেপ নেয়ার আশ্বাসও দেন।

একই মাসে প্রেসিডেন্ট কার্টার একটি গোপন সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। মানবাধিকার লঙ্ঘনের পাশাপাশি ইরানের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করে পরিচালিত ঐ অভিযানে ৮ মার্কিন সদস্য নিহত হয়। সংকট ক্রমাগত বাড়তেই থাকে এবং পুনঃনির্বাচনে পরাজিত হন জিমি কার্টার। মূলত দীর্ঘদিনের সংকট মোকাবেলায় ব্যর্থ হওয়ার কারণে তার প্রশাসনের উপর অনাস্থা তৈরি হয়েছিল মার্কিন নাগরিকদের যা নির্বাচনেও প্রভাব ফেলে।

৩.

নতুন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগানের সঙ্গে নতুন চুক্তির এক ঘন্টার মাথায় জিম্মিদের মুক্তি দেয় ইরান। চুক্তির অংশ হিসেবে ইরানের উপর আরোপিত সকলপ্রকার বাণিজ্যিক অবরোধ প্রত্যাহার করে নেয় যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু চুক্তিতে সম্মত হয়েও কার্টার আরোপিত অর্থনৈতিক অবরোধসমূহ প্রত্যাহার করেনি মার্কিন সরকার। এতে করে দুই পক্ষের মধ্যে গোপন সংকট চলতেই থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সংকট চলাকালে ইরাকের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে ইরান। ৮ বছরের সেই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র প্রথমদিকে নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করলেও পরবর্তীতে ইরাকের পক্ষ নেয়।

অতঃপর ১৯৮৩ সালে লেবাননের রাজধানী বৈরুতে অবস্থিত মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে ট্রাক বোমা হামলায় ২৪১ জন মার্কিন সদস্য নিহত হয়। রিগান প্রশাসন এই হামলার দায় সরাসরি ইরানের উপর চাপিয়ে দেয়। একে সন্ত্রাসী হামলা হিসেবে উল্লেখ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানকে “সন্ত্রাসী রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষক’ হিসেবে আখ্যায়িত করে। তবে প্রেসিডেন্ট রিগান জনসম্মুখে ইরান বিরোধী নানারকম কর্মকাণ্ডের বিষয়ে প্রচার করলেও গোপনে ইরানের সঙ্গে নানারকম অর্থনৈতিক এবং সামরিক লেনদেন করেন।

মূলত লেবাননে বোমা হামলার পর ইরান সমর্থিত কয়েকটি জঙ্গি সংগঠন বেশ কয়েকজন মার্কিন নাগরিককে জিম্মি করে। তাদের মুক্ত করার চুক্তি হিসেবে অর্থ, অস্ত্র এবং নানারকম পণ্যের লেনদেন করে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরান। প্রেসিডেন্ট রিগান চাননি এই বিষয়গুলো জনসম্মুখে আসুক। কারণ একইভাবে ব্যর্থতার দায়ে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় বসতে পারেননি পূর্ববর্তী প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার। রিগান চাননি তার সঙ্গে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হোক।

১৯৮৭ সাল অবধি রিগান প্রশাসনের এই লেনদেনের বিষয়টি গোপন ছিল। সেবছর লেফটেনেন্ট কর্নেল অলিভিয়ের নর্থ দাবি করেন তিনি নিজেও রিগানের এই অস্ত্র লেনদেনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। শুনানিতে অর্থ আত্মসাতের বিষয়টিও স্বীকার করেন এই সামরিক কর্মকর্তা। যদিও প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগান জিম্মিদের মুক্ত করার কারণ হিসেবে অস্ত্র লেনদেনের বিষয়টি এড়িয়ে যান। বরঞ্চ মধ্যপন্থী ইরানিদের যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি সমর্থন বাড়ানোর তাগিদে এমন লেনদেন করেছিলেন বলে জোর গলায় বিবৃতি দেন তিনি।

১৯৮৭ সালে পেট্রোলিয়ামের মজুদ বাড়াতে ইরানের কাছ থেকে তেল কেনে যুক্তরাষ্ট্র। এই ঘটনার পর আন্তর্জাতিক চাপ সামাল দেয়ার পদক্ষেপ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ইরান অভিমুখী সকল প্রকার আমদানি নিষিদ্ধ করেন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগান। এক বিবৃতিতে তিনি এই বাণিজ্যিক পদক্ষেপকে ইরানের সঙ্গে উত্তেজনা হ্রাস করার ব্যর্থ চেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে ইরানের আগ্রাসনের বিরুদ্ধাচরণ হিসেবে উল্লেখ করেন।

অতঃপর ১৯৮৮ সালের এপ্রিল মাসে পারস্য উপসাগরে কুয়েতি তেলের ট্যাংক পাহারারত মার্কিন জাহাজ ‘স্যামুয়েল বি রবার্টস’ বোমা হামলার শিকার হয় এবং ১০ জন নাবিক আহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়। এই ঘটনার দায় সরাসরি ইরানের উপর চাপিয়ে দেয় যুক্তরাষ্ট্র। বস্তুত এটি ছিল মধ্যপ্রাচ্যের তেলসমৃদ্ধ দেশসমূহের মাঝে নতুন করে উত্তেজনা বৃদ্ধির নতুন মার্কিন পদক্ষেপ। পাশাপাশি মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে প্রভাবিত করার মতো উদ্দেশ্য এর সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে বলে ধারণা করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। যুক্তরাষ্ট্র এই হামলার জবাবস্বরূপ অপারেশন প্রেয়িং মেন্টিস পরিচালনা করে। এই অভিযানে পারস্য উপসাগরে ইরানের দুটি নজরদারি স্থাপনায় হামলা চালানোর পাশাপাশি ২টি জাহাজ একেবারে ডুবিয়ে দেয় মার্কিন বাহিনী।

৪.

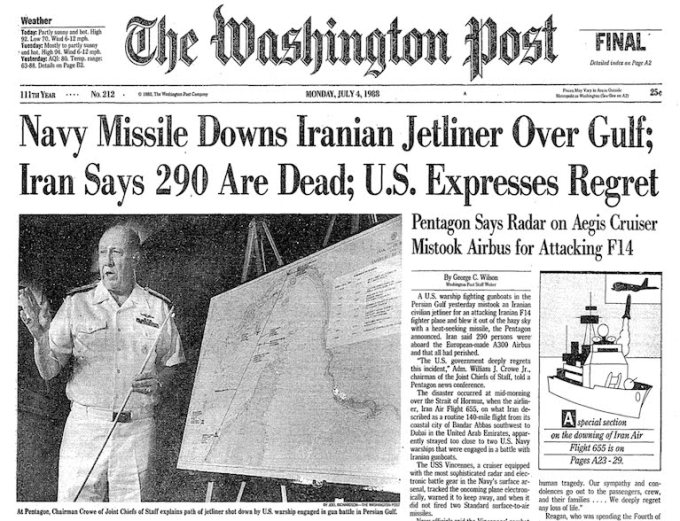

১৯৮৮ সালের ৩ জুলাই মার্কিন যুদ্ধজাহাজ থেকে নিক্ষিপ্ত একটি মিসাইল ইরানের পরিবহন বিমানে (Iran Air Flight 655) আঘাত হানে। এটি তেহরান থেকে ২৯০ জন যাত্রী নিয়ে দুবাইয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল। যুক্তরাষ্ট্রের মিসাইল হামলায় বিমানের সকল যাত্রী নিহত হয়। এই ঘটনার দায় স্বীকার করে ভুলবশত হামলা হিসেবে উল্লেখ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

ইরাক-ইরান যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন দুই দেশের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে একটি দ্বৈত সংযোজন নীতি গ্রহণ করেন। মূলত ১৯৯০ এর দশকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক সম্পদ হিসেবে পরিচিত পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের তেলসমৃদ্ধ দেশগুলোর উপর মার্কিন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল ক্লিনটন প্রশাসন। যেহেতু এক দশকের চেষ্টায় ইরানকে দমন করা যায়নি সেহেতু ভিন্ন পন্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল তারা।

১৯৯৫ সালে মার্কিন প্রতিষ্ঠান কনোকো ইরানের সঙ্গে ১ বিলিয়ন ডলারের চুক্তি সম্পন্ন করে। চুক্তি অনুযায়ী ইরানের দুটি খনি হতে তেল উত্তোলন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিপণনের দায়িত্ব পায় প্রতিষ্ঠানটি। ক্লিনটন প্রশাসন একে জাতির জন্য হুমকিস্বরূপ ঘোষণা দিয়ে কনোকোকে এই পদক্ষেপ থেকে সরে আসার আহ্বান জানায়। রাষ্ট্রীয় চাপে কনোকো ইরানের সঙ্গে চুক্তি থেকে নিজেদের সরিয়ে নেয়। একই সময় অন্যান্য মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে ক্লিনটন প্রশাসন। নতুন নিষেধাজ্ঞা অনুযায়ী মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলোকে ইরানের সঙ্গে তেল সম্পর্কিত সবরকম চুক্তি থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়।

৫.

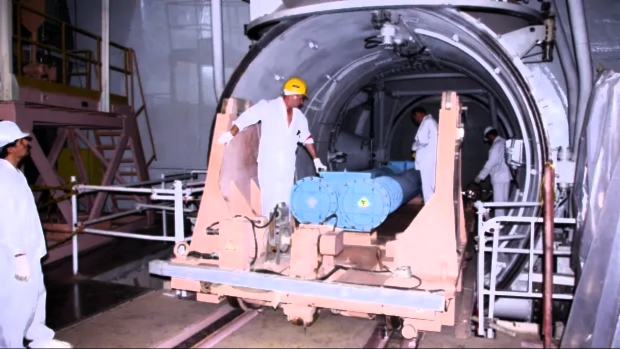

তেল সম্পর্কিত পাল্টাপাল্টি বিরোধের মধ্যে ইরানের পরমাণু পরীক্ষা যুক্তরাষ্ট্রের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ২০০২ সালে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বুঝতে পারে দেশটি গোপনে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করেছে এবং পরমাণু কর্মসূচীর দিকে ধাবিত হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ নাইন ইলেভেনের ঘটনার পর ইরানকে ‘দুষ্টতার অক্ষ’ হিসেবে উল্লেখ করে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচী নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

তখন থেকেই মার্কিন সরকার ইরানের পরমাণু কর্মসূচী বন্ধের জন্য দেশটির সকল আন্তর্জাতিক আমদানি-রপ্তানির উৎস শিথিল করার উদ্যোগ নেয়। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ইরানকে এসব কার্যক্রম বন্ধের জন্য চাপ দেয় এবং যুক্তরাষ্ট্র সকল প্রকার নিষেধাজ্ঞায় আরও বেশি কড়াকড়ি আরোপ করে। এসব বিধি-নিষেধ প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সময়ে আরও শক্তিশালী করা হয়। এতে করে ২০১৫ সালে ইরান পরমাণু চুক্তিতে স্বাক্ষর করে এবং চুক্তিতে উল্লেখিত বিধিনিষেধ মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দেয়। এই চুক্তির আগে ও পরে বৈশ্বিকভাবে ইরানের উপর বাণিজ্যিক এবং রাজনৈতিক চাপ বৃদ্ধি করে যুক্তরাষ্ট্র।

এতে করে ইরানের অর্থনীতি হুমকির সম্মুখীন হয়। ব্যাংক এবং স্বাস্থ্যখাতে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ায় বেকারত্ব বেড়ে যায় দেশটিতে। মুদ্রাস্ফীতির কারণে মুখ থুবড়ে পড়ে ইরানের অর্থনীতি। ২০১৫ সালে ওবামা প্রশাসনের কল্যাণে ইরান যে পরমাণু চুক্তিতে সম্মত হয়েছিল তা ট্রাম্প প্রশাসন ২০১৮ সালের মে মাসের ৮ তারিখ বাতিল করে। পরমাণু চুক্তির মধ্য দিয়ে ইরান বিশ্ব বাজারে তেল বিক্রির যে নতুন স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছিল তা আবারও শিথিল হয়ে পড়ে। আবারও নতুন বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি হয় ইরান।

৬.

পরমাণু চুক্তি বাতিলের পর থেকেই দুই দেশের মধ্যকার উত্তেজনা নিয়মিত বেড়েই চলেছে। ট্রাম্প প্রশাসন মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক ব্যয় কমালেও ইরানের সঙ্গে বিরোধ বাড়িয়ে নতুন কৌশল ঠিকই অবলম্বন করেন। এতে করে মধ্যপ্রাচ্য থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পুরোপুরি সরে দাঁড়ানোর প্রক্রিয়াটিও এখন অনিশ্চিত বলা চলে। উত্তেজনার উপর দ্বিতীয় দফায় উত্তেজনা বাড়ে চলতি বছরের শুরুতে। ট্রাম্পের নির্দেশে ইরানের সর্বোচ্চ সামরিক নেতা জেনারেল কাসেম সোলাইমানিকে হত্যা করে মার্কিন বাহিনী। ইরাকের রাজধানী বাগদাদে ভ্রমণরত অবস্থায় মার্কিন ড্রোন থেকে মিসাইল নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করার বিষয়টি নিশ্চিত করে যুক্তরাষ্ট্র।

সোলাইমানি হত্যার পর বাগদাদে মার্কিন দূতাবাসের কাছাকাছি এবং পাশ্ববর্তী মার্কিন সেনাঘাঁটিতে হামলা চালায় ইরান। নিহত হওয়ার এই বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর বার্তা সংস্থা বিবিসি বলছে, সোলাইমানিকে হত্যার পেছনে শতাধিক কারণ রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের হাতে। মধ্যপ্রাচ্যে পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে চলমান ছায়াযুদ্ধের মূল নেতৃত্ব রয়েছে সোলাইমানির অনুগত কুদস ফোর্সের কাছে। ধারণা করা হয়, ইয়েমেনের হুতিরাও বিভিন্নভাবে তার নির্দেশনা মেনেই যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। কিন্তু এই দুটি কারণে তাকে এমন সময়ে হত্যার বিষয়টি একেবারেই অস্পষ্ট।

তবে এটা সত্য যে, সোলাইমানির কারণেই মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক অভিযানে থাকা অবস্থায় কিংবা ভ্রমণরত বহু মার্কিন নাগরিক রক্তাক্ত হয়েছে। ২০১৮ সালে চুক্তি বাতিল করে ট্রাম্প প্রশাসন ইরানের উপর যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল সেটিকে পুরোপুরি কার্যকর করতে সোলাইমানিকে হত্যা করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা যায়। কিন্তু কখনও ইরানের সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধে লিপ্ত না হয়েও মধ্যপ্রাচ্যের আকাশ সীমায় ড্রোন উড়িয়ে একজন প্রভাবশালী নেতাকে হত্যা করে যুক্তরাষ্ট্র ঠিকই নিজেদের শক্তিমত্তা জানিয়ে দিল। ইরানের পরবর্তী পদক্ষেপ বিশ্ব দেখেছে, হয়তো আরও দেখবে। কিন্তু দেশ দুটির এই নীরব দ্বন্দ্বের শেষ হয়তো বা কখনও দেখা সম্ভব হবে না। সোলেইমানি হত্যার পরের পরিস্থিতি এমনটাই ইঙ্গিত করে।