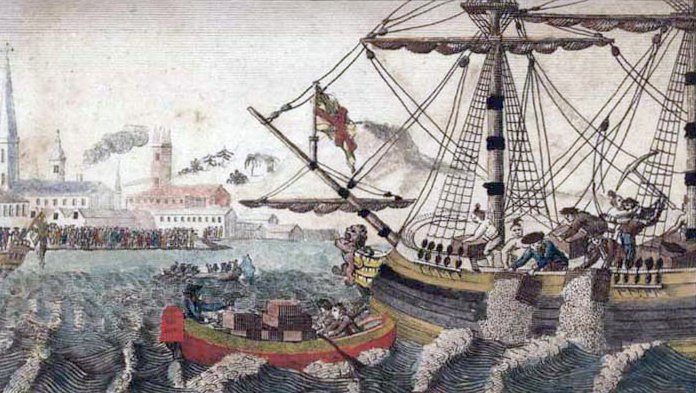

অষ্টাদশ শতকে আমেরিকায় ‘বোস্টন টি পার্টি’ নামক এক অভূতপূর্ব আন্দোলন হয়েছিল ব্রিটিশদের চাপিয়ে দেয়া করের বিরুদ্ধে। সে আন্দোলনের চেতনাই যেন ফিরে এসেছিল ২০০৯ সালে প্রবল জনপ্রিয়তা পাওয়া আরেকটি ট্যাক্স বিরোধী আন্দোলনে, ঐতিহাসিক মিল রেখে যেটির নামকরণ করা হয় ‘টি পার্টি মুভমেন্ট’। তবে, আন্দোলনের পরবর্তীকালে নানান বিতর্কিত তথ্যে অনেকের মনেই সন্দেহ জাগে যে আন্দোলন আসলে কতটা ট্যাক্সবিরোধী চেতনা থেকে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, কিংবা কতটা জনবান্ধব ছিল। চলুন জানার চেষ্টা করি।

যেকোনো আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনায় তার সময় এবং পটভূমির আলোচনা অত্যন্ত জরুরি। আমেরিকায় বিভিন্ন সময়ে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন জনপ্রিয় আন্দোলনগুলোর পটভূমির দিকে তাকালে একটি সাধারণ দিক খুঁজে পাওয়া যায়। সেটি হলো আন্দোলন গড়ে ওঠার পরিস্থিতি। গ্রিনব্যাক আন্দোলন, গ্রেঞ্জার আন্দোলন, ডব্লিউ. জে. ব্রায়ানের পপুলিস্ট আন্দোলন, ১৯৩০ সালের মহামন্দার সময় ‘শেয়ার আওয়ার ওয়েলথ প্রোগ্রাম’, কিংবা সর্বশেষ ২০০৮-০৯ সালে গড়ে ওঠা টি পার্টি আন্দোলন, প্রতিটি আন্দোলনই ছিল ব্যাপক জনপ্রিয় এবং সেগুলো গড়ে উঠেছিল দেশের অর্থনৈতিক মন্দা চলাকালে। হ্যাঁ, যতবার যুক্তরাষ্ট্র কোনো বড় ধরনের অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয়েছে, সেখানকার লোকজন কোনো না কোনো আন্দোলনে সক্রিয় হয়েছে। এ ব্যাপারটি মাথায় রাখুন পাঠক। আজকের টি পার্টি আন্দোলন বোঝার জন্য এটি সহায়ক হবে।

টি পার্টি মুভমেন্টের সবরকম প্রস্তুতি ততদিনে সম্পন্ন হয়েই ছিল। অপেক্ষা ছিল কেবল একটু আগুনের ফুলকি, যা শুষ্ক খড়ের গাদা মুহূর্তেই আগুনে ঝলসে দিতে পারে। সেই আগুনের ফুলকিটা এসেছিল ২০০৯ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি। সেদিন শিকাগো এক্সচেঞ্জ ভবনে বসে সিএনবিসি টেলিভিশনে সরাসরি সরকারের ‘মর্টগেজ রিলিফ প্ল্যান’ বা সহজ বাংলায় ‘বন্ধকী ত্রাণ পরিকল্পনা’র কঠোর সমালোচনা করেছিলেন এবং আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন রিক সান্তেলি। তার মতে, সরকারের সে পরিকল্পনা ‘লুজার’দের ঋণের বোঝা কমানোর হাতিয়ার ছিল, যা দ্বারা দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠী ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই তিনি ১৭৭৩ সালের ‘বোস্টন টি পার্টি’র আদলে ‘শিকাগো টি পার্টি’ আহ্বান করেন!

সান্তেলির ঐ ৫ মিনিটের ভিডিও ক্লিপটিতে ভেসে যায় পুরো ইন্টারনেট জগৎ। এরপর খুব দ্রুতই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল টি পার্টি আন্দোলন। কিন্তু, সেখানে দেখা গিয়েছিল এক বিরল চিত্র। সাধারণ যেকোনো জনবান্ধব আন্দোলনে সাধারণত মানুষ প্রচলিত বাজার, আরো নির্দিষ্ট করে বললে ব্যাংকিং ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাদের আন্দোলন গড়ে তোলে। কিন্তু টি পার্টি আন্দোলনে সাধারণ মানুষের সকল ক্ষোভ গিয়ে পড়লো যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল সরকারের উপর। উপরন্তু, সাধারণ মানুষজন মুক্তবাজারের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলো! এ ব্যাপারটি অবধারিতভাবেই বিশ্লেষকদের দৃষ্টি এড়ায়নি। তারা লক্ষ্য করলেন, ডুবতে থাকা অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে টেনে তুলতে সরকারের ভর্তুকি সাধারণ জনগণের চেয়েও অন্য এক শ্রেণীকেই বরং বেশি ক্রুদ্ধ করেছে। সে শ্রেণীটি কাদের, তা একটু পরই জানতে পারবেন।

যুক্তরাষ্ট্রের যেকোনো জনপ্রিয় আন্দোলনের মতো টি পার্টি আন্দোলনও প্রাথমিকভাবে একটি উদারবাদী আন্দোলন হিসেবে গণ্য হয়ে আসছিল। অথচ কেউ ভেবেই দেখলো না যে আন্দোলনের শুরু থেকে এর প্রতি সবচেয়ে বেশি উচ্চকণ্ঠ ছিলেন ফক্স নিউজ চ্যানেলের সাংবাদিক গ্লেন বেক, যিনি কি না একজন স্বীকৃত রক্ষণশীল রাজনীতির সমর্থক। ফেসবুক আর ইউটিউবের কল্যাণে এই আন্দোলনের ব্যাপ্তি বাড়তে লাগলো দাবানলের মতো। আন্দোলনের মেকি উদারবাদী আবরণের সাথে সহজেই যুক্ত করে নিলো নিরপেক্ষ রিপাবলিকানদের। আর যেহেতু এটি একটি সরকারবিরোধী আন্দোলন ছিল, তাই সহজেই আকৃষ্ট করে ফেললো মিলিশিয়া আন্দোলনকারীদেরও। আগুনে ঘি ঢেলেছিল তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা কেন্দ্রিক কিছু গুজব, যেমন- ওবামা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক নন, তিনি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং নিজেকে খ্রিস্টান দাবি করলেও তিনি আদতে মুসলিম। ২০০৮ সালে ওবামার নির্বাচনী প্রচারণার সময়ই রক্ষণশীলরা নড়েচড়ে বসেছিল এবং যথার্থই অনুধাবন করেছিল রিপাবলিকানদের পক্ষে ওবামার অতি উদারবাদী ভাবধারা মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। তাই তো ওবামা ক্ষমতা গ্রহণের কিছুকালের মাথায়ই পুরো দেশকে একটি প্রবল জনসমর্থিত আন্দোলনের আওতায় নিয়ে আসে তারা।

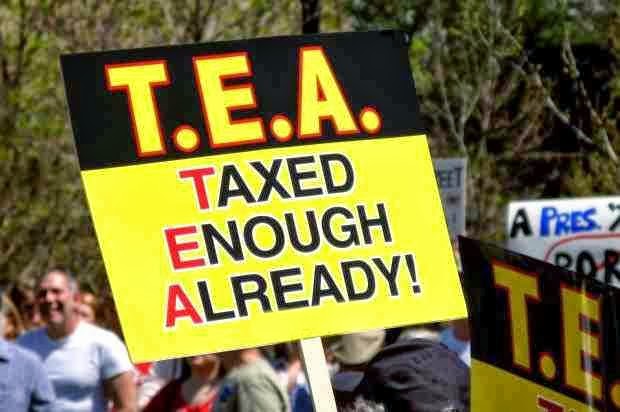

টি পার্টি আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সরকারের ‘হেলথ কেয়ার সিস্টেম’ সংস্কার করা এবং ঝিমিয়ে পড়াদের অতিরিক্ত ঋণ দিয়ে সাধারণ জনগণের উপর করের বোঝা চাপানো থেকে বিরত করা। এ আন্দোলন প্রথম রাস্তায় গড়ায় ২০০৯ সালের ১৫ এপ্রিল, যেদিন আড়াই লক্ষাধিক মানুষ রাস্তায় নেমেছিল। দিনটি ছিল ব্যক্তিগত আয়কর পরিশোধের শেষ দিন। আন্দোলনকারীরা সেদিন ‘Tea’ শব্দটিকে ব্যবহার করেছিল ‘ট্যাক্সড এনাফ অলরেডি’ এর সংক্ষিপ্ত রূপ হিসেবে। সরকার ভেবেছিল, এ আন্দোলন বেশিদিন টিকবে না। অথচ, সেবার পুরো গ্রীষ্ম জুড়ে আন্দোলন স্তিমিত হবার বদলে আরো অধিক শক্তি সঞ্চার করে, যা সরকারকে ভাবিয়ে তোলে।

জাতীয় পর্যায়ে নির্দিষ্ট কোনো নেতৃত্ব ছাড়াই কেমন দৈবভাবে বেগবান হতে শুরু করে টি পার্টি আন্দোলন। এর সমর্থনে একের পর এক এগিয়ে আসতে থাকেন বিভিন্ন বড় বড় ব্যবসায়ী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, যারা প্রায় সবাই ছিলেন রক্ষণশীল রিপাবলিকান। অথচ, এ আন্দোলন সর্বদাই দাবি করে এসেছে যে এটি একটি নির্দলীয় জনবান্ধব আন্দোলন। কিছুকাল পরই এ আন্দোলনের সমর্থনে আলাস্কার গভর্নর পদ থেকে সরে দাঁড়ান সারাহ পলিন। আর তাতেই ব্যাপক জনসমর্থনের সাথে টি পার্টি আন্দোলনের অঘোষিত নেতৃত্বে পরিণত হন তিনি। বলে রাখা ভালো, তিনি একজন রিপাবলিকান।

টি পার্টি আন্দোলনকে একটি ‘রিসোর্স মোবিলাইজিং’ আন্দোলন বলেও অভিহিত করা চলে। ‘রিসোর্স মোবিলাইজেশন থিওরি’ এমন একটি তত্ত্ব, যা আলোচনা করে, কীভাবে সামাজিক আন্দোলনগুলো সাধারণ মানুষের ভাবাবেগ আর ইচ্ছার চেয়ে অধিক পরিমাণ নির্ভরশীল হয়ে পড়ে বহিস্থঃ সহায়তা ও সমর্থনের উপর। টি পার্টি আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছিল। এটি রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পেরেছিল বিভিন্ন ব্যবসায়ী ও রক্ষণশীল গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সহায়তার জন্য। বিকেন্দ্রীভূত আন্দোলন দাবি করা হলেও এ আন্দোলনের প্রতি সরাসরি মদত ছিল ‘ফ্রিডম ওয়ার্কস’ ও ‘আমেরিকানস ফর প্রস্পারিটি’ নামক দুটি ধনাঢ্য প্রতিষ্ঠানের। প্রথমোক্ত প্রতিষ্ঠানটির বুদ্ধিবৃত্তিক সহায়তা আর দ্বিতীয়টির অর্থনৈতিক সহায়তাতেই প্রত্যাশার চেয়েও দ্রুত জনপ্রিয়তা পেয়ে যায় টি পার্টি আন্দোলন।

প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে, টি পার্টি আন্দোলনে শুরু থেকেই বিভিন্ন রিপাবলিকান ও ডানপন্থী সংগঠন ও ব্যক্তির সম্পৃক্ততা ছিল। এর সাথে যোগ হয়েছে ডান ও রক্ষণশীল ঘরানার মিডিয়াগুলোর সমর্থন, যেগুলো সর্বদা এই আন্দোলনকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখেছে, দেখিয়েছে। এ প্রসঙ্গে ফক্স নিউজের কথা উল্লেখ না করলেই নয়, যেটি কি না আন্দোলনের শুরুর দিকে ক্রমাগত ভুলভাল তথ্য গুলে খাইয়েছে দর্শকদের, সরাসরি প্ররোচিত করেছে আন্দোলনে যোগ দিতে, প্রচার করেছে গ্লেন বেকের উপস্থাপনায় একপাক্ষিক টকশো, যেখানে টি পার্টি আন্দোলনের যৌক্তিকতা প্রমাণই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য।

হাই প্রোফাইল ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং মূলধারার বেশকিছু মিডিয়ার প্রত্যক্ষ সমর্থনেও টি পার্টি আন্দোলন এত দূর যেতে পারতো না, যদি না তাদের অনলাইন প্রচারণা কার্যক্রম শক্তিশালী হতো। ফেসবুক, টুইটারের মতো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের আগমনের পর থেকে আমেরিকার সাধারণ মানুষের মাঝে তথ্য গ্রহণের ও বিস্তারের ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। মূলধারার মিডিয়াগুলোর ভিন্ন ভিন্ন ভাবাদর্শ প্রকট থাকায় নাগরিক সাংবাদিকতা (সিটিজেন জার্নালিজম) শক্তিশালী হয়ে ওঠে সেখানে। নাগরিক সাংবাদিকতার এ শক্তিকেই নিজেদের প্রয়োজনমাফিক কাজে লাগায় টি পার্টি আন্দোলনের পর্দার আড়ালের নেতারা। ‘টি পার্টি প্যাট্রিয়টস’ এমনই একটি সংগঠন, যেটি পুরো আমেরিকা জুড়ে হাজারো ওয়েবসাইটকে একই প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসার দুঃসাধ্য কাজটি করতে সমর্থ হয় এবং সেসব ওয়েবসাইটের মাধ্যমে টি পার্টি আন্দোলনের ভাবাদর্শ প্রচার করে।

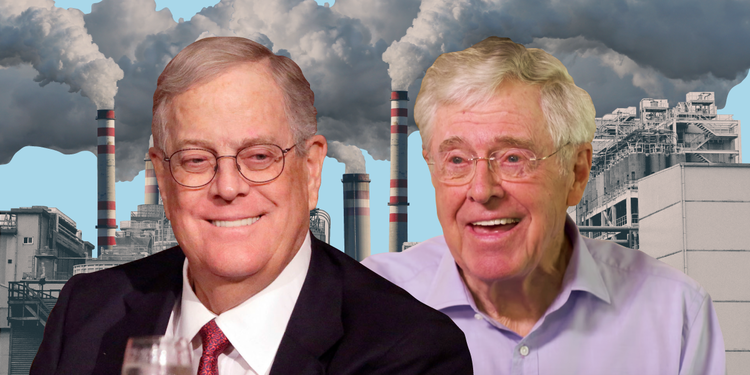

যেকোনো সমাজে যখন সাধারণ মানুষের সাথে রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের যোগাযোগ বৈকল্য সৃষ্টি হয়, তখন সেই বৈকল্যের সুযোগ নেয় সেখানকার ধনী ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তা শ্রেণী। মাঠে জনগণের সমর্থনের জন্য রাজনৈতিক সংগঠন কিংবা ব্যক্তিবর্গ যখন ব্যবসায়ীদের দ্বারস্থ হন, ব্যবসায়ীরা তখন কোটি কোটি ডলার খরচ করতে প্রস্তুত থাকেন। কারণ, এ খরচটা তাদের জন্য একপ্রকার বিনিয়োগের মতোই, যা দু’হাত ভরে মুনাফা দেবে উক্ত রাজনৈতিক সংগঠন বা ব্যক্তির ক্ষমতারোহণের পরে। এ আন্দোলনেও তা-ই ঘটেছিল। রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ যখন জনগণের সাথে সম্পৃক্ত হতে ব্যর্থ হয়, তখন এগিয়ে আসে বিভিন্ন রক্ষণশীল ব্যবসায়ীরা। টি পার্টি আন্দোলনে এগিয়ে এসেছিলেন পৃথিবীর সর্বোচ্চ ধনীদের তালিকায় উপরের দিকে থাকা কোক ভ্রাতৃদ্বয়। তারা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার অর্থ ব্যয় করে লক্ষ লক্ষ আমেরিকানদের মাঝে কৃত্রিম কিংবা কোনো ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিলেন, যা আন্দোলনের রসদ যুগিয়েছিল।

টি পার্টি আন্দোলনের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে লেখা আছে, “এটি একটি তৃণমূল সামাজিক আন্দোলন”। অথচ এর সাথে এত বেশি পরিমাণ ধনাঢ্য ব্যবসায়ী শ্রেণী, ডানপন্থী এবং রক্ষণশীল অভিজাত শ্রেণীর সম্পৃক্ততা রয়েছে যে এর তৃণমূল আন্দোলন হবার দাবি যৌক্তিকতা হারিয়েছে। তবে সবদিক বিচার করলে বলা চলে, এটি তিন শ্রেণীর সংমিশ্রণেই গড়ে ওঠা একটি আন্দোলন, যেখানে যুক্ত আছে তৃণমূল জনগণ, অভিজাত ব্যবসায়ী শ্রেণী আর ডানপন্থী রক্ষণশীল সমাজ। সিনেট এবং ‘হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ’, উভয় জায়গায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে ক্ষমতায় যাওয়া নতুন ডেমোক্র্যাটিক সরকারকে এ আন্দোলনের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জে ফেলাই ছিল রিপাবলিকানদের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য, যে কারণে তারা টি পার্টিকে নির্দ্বিধায় স্বাগত জানিয়েছিল। কংগ্রেসের উভয় কক্ষে উদারবাদীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে পাশ কাটিয়ে ফেডারেল সরকার এবং রিপাবলিকান পার্টিকে বামপন্থা থেকে দূরে রাখা ছিল আন্দোলনে সমর্থনকারী রক্ষণশীলদের উদ্দেশ্য। আর সাধারণ মানুষ যারা অতশত ভাবেননি, তাদের উদ্দেশ্য ছিল নিছক ট্যাক্স বিরোধী আন্দোলন!

কোক ভ্রাতৃদ্বয়ের মতো আরো বেশ কয়েকজন বিত্তবান ব্যবসায়ীকে রাজনৈতিক দৃশ্যপটে এনেছিল টি পার্টি আন্দোলন। তারা কোটি কোটি ডলার বিনিয়োগ করে সাধারণ আন্দোলনকারীদের সমর্থনের ভিত্তিতে রিপাবলিকানদের উপর প্রভাব ফেলতে সক্ষম হন। এর প্রমাণ মেলে ২০১০ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে, যখন অনেক স্টেটে বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদদের পাশ কাটিয়ে রিপাবলিকানদের মনোনয়ন লাভ করে টি পার্টি আন্দোলনের রাঘব বোয়ালরা। উদাহরণস্বরূপ, ফ্লোরিডার মার্কো রুবিও ও নেভাডার হ্যারি রেইডের কথা বলা যেতে পারে। সবচেয়ে বিস্ময়কর ছিল আলাস্কায় লিসা মুরকোস্কিকে মনোনয়ন না দেয়া। সেখানে রিপাবলিকানদের মনোনয়ন লাভ করে টি পার্টি প্রার্থী জো মিলার, যার জনপ্রিয়তা লিসার ধারেকাছেও ছিল না। সে নির্বাচনে লিসা শেষতক ‘রাইট-ইন’ প্রার্থী হিসেবে প্রতিযোগিতা করেন। অর্থাৎ, ব্যালটে তার নাম না থাকলেও যারা তাকে পছন্দ করে, তারা লিসার নাম ব্যালটে লিখে দিয়ে আসতে পারবেন। শেষ পর্যন্ত কিন্তু লিসাই বিজয়ী হন সেখানে!

আলাস্কার কথা বাদ দিলে সেবার নৈতিক বিজয় হয়েছিল টি পার্টির। কারণ, অন্তর্বর্তী নির্বাচনে নিম্নকক্ষে ৬৩টি আসন নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা দখল করে রিপাবলিকানরা। আর এর কৃতিত্ব গিয়েছিল টি পার্টির কাছেই! রিপাবলিকানদের মধ্য থেকেই অনেকে বলে উঠলেন, টি পার্টির অংশগ্রহণ এবং উদ্যমই এ বিজয় এনেছে। ব্যস, আর কী চাই! ২০১০ সালের অন্তর্বর্তী নির্বাচনের পরই রিপাবলিকানরা যেন উঠেপড়ে লাগলেন টি পার্টির সদস্যদের নিজেদের দলে ভেড়াতে। টি পার্টি আর রিপাবলিকানরা হয়ে উঠলো দুটি সংগঠন এক দল!

রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং ‘দ্য গার্ডিয়ান’ পত্রিকার কলামিস্ট জর্জ মনবিয়ট মনে করেন যে, টি পার্টি আন্দোলন হচ্ছে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ‘অ্যাস্ট্রোটার্ফ’ আন্দোলন এবং ‘ফলস কনশাসনেস’ এর চর্চা। অ্যাস্ট্রোটার্ফ আন্দোলন বলতে এমন আন্দোলনকে বোঝায়, যার আবরণ তৃণমূল হলেও ভেতরের কঙ্কাল অভিজাতদের। টি পার্টি আন্দোলনেও তা-ই হয়েছে। এ আন্দোলনে অনেক রাজনীতি সচেতন মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়েছে এই ভেবে যে, তারা সমাজের শোষক অভিজাত শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছেন। অথচ পরিহাসের বিষয় হলো, তারা প্রকৃতপক্ষে পর্দার আড়ালে থাকা অভিজাত শ্রেণীর অর্থায়নে (উদাহরণস্বরূপ, কোক ভ্রাতৃদ্বয়) তাদেরই জন্য সংগ্রাম করেছেন!

অপরিশোধিত তেল, কয়লা ও বিভিন্ন রাসায়নিকের প্রতিষ্ঠান ‘কোক ইন্ডাস্ট্রিজ’ আমেরিকার বৃহত্তম ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। বাৎসরিক ১০০ বিলিয়ন ডলার আয় করা এ প্রতিষ্ঠানের মালিক ডেভিড এবং চার্লস কোক স্বভাবতই চাইবেন, বিশাল অংকের কর থেকে কিছুটা হলেও নিস্তার পেতে। আর সেজন্যই তারা টি পার্টি আন্দোলনে অর্থায়ন করেছেন, ফক্স নিউজ আর এএফপি’র মাধ্যমে ওবামার ‘হেলথ কেয়ার’ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সর্বসাধারণের মনে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছেন। এই আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত করে তারা আমেরিকার রাজনীতির পথই বদলে দিয়েছেন। মার্কিন রাজনীতিতে এই মেকি তৃণমূল আন্দোলনের প্রভাব কেমন, তা সংক্ষেপে জেনে নিলে মন্দ হয় না।

- টি পার্টি আন্দোলনের একটি বড় চাকচিক্য হলো দেশপ্রেমের আবেগ। ১৭৯০ সালের সেই বৈপ্লবিক বোস্টন টি পার্টির সাথে একে তুলনা করে সাধারণ মানুষের আবেগকে এমনভাবে চালিত করা হয়েছে যে মানুষ দেশপ্রেমের তাড়নায় ত্রিকোণাকার হ্যাট মাথায় দিয়ে সাতপাঁচ না ভেবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে। অথচ, রাজনীতি সচেতন মানুষ যেকোনো আন্দোলনের সার্বিক দিক বিবেচনা করে তাতে অংশ নেয়, স্রোতে গা ভাসায় না।

- আমেরিকার সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কথা মাথায় রেখে ওবামাকেয়ার প্রকল্প গ্রহণ করেছিলেন বারাক ওবামা। অথচ এর আদ্যোপান্ত বিবেচনা না করে কেবল ৮০০ বিলিয়ন ডলার ট্যাক্স রিলিফের ব্যাপারটাই নেতিবাচকভাবে সামনে আনা হয় বারংবার। ফলে, ওবামাকেয়ার বিলটি পাস হলেও দ্রুতই তা সর্বসাধারণের রোষানলে পড়ে।

- ৩০ বছরের মধ্যে প্রথমবার কংগ্রেসের দুই কক্ষেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় গিয়েছিল বারাক ওবামার ডেমোক্র্যাট সরকার। কিন্তু সেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা স্থায়ী হয়েছিল মাত্র ২ বছর। ২০১০ এর শেষভাগে মধ্যবর্তী নির্বাচনেই নিম্নকক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায় ডেমোক্র্যাটরা, যে নির্বাচনে রিপাবলিকানদের মনোনয়ন নিয়ে বেশ কয়েকজন টি পার্টির সদস্য জয় লাভ করেন। আর এর পেছনে প্রধান নিয়ামকের ভূমিকা পালন করেছিল টি পার্টি আন্দোলন, যাদের ব্যাপক পরিমাণ নেতিবাচক প্রচারণায় ফলাফল প্রভাবিত হয়েছিল।

- নির্বাচনে টি পার্টি আন্দোলন একদিকে রিপাবলিকানদের নিম্নকক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা এনে দিলেও উচ্চকক্ষে তাদের পরাজয়ের কারণও হয় এ আন্দোলন। অতিমাত্রায় টি পার্টি সদস্যদের উপর নির্ভর করার ফল হাতেনাতেই পেয়েছিল তারা। একাধিক অঙ্গরাজ্যে রিপাবলিকানদের মনোনয়ন পাওয়া টি পার্টির অনভিজ্ঞ সদস্যরা ডেমোক্র্যাটদের সামনে অসহায়ভাবে হেরেছিলেন।

- রিপাবলিকানদের মাঝে টি পার্টি আন্দোলনের অনেক সদস্যই শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হন। টেড ক্রুজ আর মাইকেল ব্যাকম্যানের নাম এক্ষেত্রে উল্লেখ না করলেই নয়।

- এছাড়াও টি পার্টি আন্দোলনের কারণে ওবামা সরকারের উপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি হয়, যা তাদের অনিচ্ছায় সিকোয়েস্টার বাজেটের দিকে ঠেলে দেয়। ফলে ভর্তুকি, সামাজিক ও গণপূর্ত বিষয়ক কাজে সরকার খরচ কমাতে বাধ্য হয়।

তবে টি পার্টি আন্দোলনকে পুরো নেতিবাচকভাবেও দেখা যাবে না। এর বেশকিছু ইতিবাচক দিক তো অবশ্যই রয়েছে। অভিজাতদের দ্বারা অর্থায়ন হলেও এই আন্দোলনের মূল প্রকৃতপক্ষেই তৃণমূলে প্রোথিত। এই আন্দোলনের ফলে স্থানীয়ভাবে রাজনৈতিক সংস্কৃতি বেশ জোরালো হয়েছে। টি পার্টির স্থানীয় দলগুলো, যেগুলো ৫০-৫০০ সদস্যেরও হয়ে থাকে, প্রতিদিনই একত্র হয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয়ে আলাপ আলোচনা করছে, সমস্যার সমাধান নিয়ে ভাবছে। এ দলগুলো প্রকৃত অর্থেই স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী ও অধিক জবাবদিহিতার মুখোমুখি করছে। এ দলগুলো তিনটি ভাবাদর্শে বিশ্বাস করে এবং প্রচার করে, দেশপ্রেম এবং ইতিহাসের শিক্ষা, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা ও মৌলিকতা আর প্রবল জাতীয়তাবোধ।

টি পার্টি আন্দোলনের সবচেয়ে বড় দিকটি হলো এর অবিচ্ছিন্ন সংযোগ এবং গোষ্ঠী মনোভাব। টি পার্টি মনে করে, বর্তমান আমেরিকা তার পূর্বসূরীদের প্রত্যাশা ভঙ্গ করেছে। আমেরিকার মানুষের স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হারিয়ে গেছে বলে বিশ্বাস করেন তারা, যা ফিরিয়ে আনাই তাদের লক্ষ্য। ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থক গোষ্ঠীর সাথে টি পার্টির একদিক থেকে মিল রয়েছে, আর তা হলো জাতীয়তাবোধ। তবে এক্ষেত্রে টি পার্টি ট্রাম্প গোষ্ঠীর মতো উগ্র নয়। ২০১৬’র নির্বাচনে টি পার্টি সমর্থন দিয়েছিল মূলত বেন কার্সন আর টেড ক্রুজকে। কিন্তু, শেষতক বাধ্য হয়েই তাদের ট্রাম্পকে সমর্থন করতে হয়, যেহেতু ডেমোক্র্যাট প্রার্থী হিলারিকে তাদের কোনোভাবেই পছন্দ হবার কথা নয়।

দুই শতাধিক বছর আগের বোস্টন টি পার্টি আন্দোলন যে ভাবাদর্শে গড়ে উঠেছিল, টি পার্টি সেই একই ভাবাদর্শের মোড়কে ভিন্ন কিছু, যেখানে শোষিত অভিজাতদের হাত থেকে তার বঞ্চনার অবসান ঘটাবার জন্য আন্দোলন করছে অভিজাতদের হয়েই! তবে, এই এক বাক্যে টি পার্টিকে নেতিবাচক ধরে নেয়া অমূলক। ট্যাক্স বিরোধ, ওবামাকেয়ার বিরোধ আর বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার সরকারি ভর্তুকির বিরোধ করতে গিয়ে যে অভূতপূর্ব এক আন্দোলন গড়ে উঠেছে আমেরিকায়, তা এখনো জীবন্ত এবং আগের চেয়ে অধিকতর মজবুত। গভীরে গিয়ে খোঁজ করলে যদিও অভিজাত শ্রেণীর স্বার্থোদ্ধারের তথ্য মিলবে, তথাপি এ আন্দোলন স্থানীয়ভাবে রাজনৈতিক সচেতনতার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, যা স্থানীয় আর কেন্দ্রীয়, উভয় সরকারই অনুভব করছে। ফলে, এই উপসংহার টানবার জন্য খুব বেশি রাজনৈতিক জ্ঞান থাকার প্রয়োজন নেই যে, টি পার্টি আন্দোলনের মাধ্যমে আমেরিকার রাজনীতিতে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে।