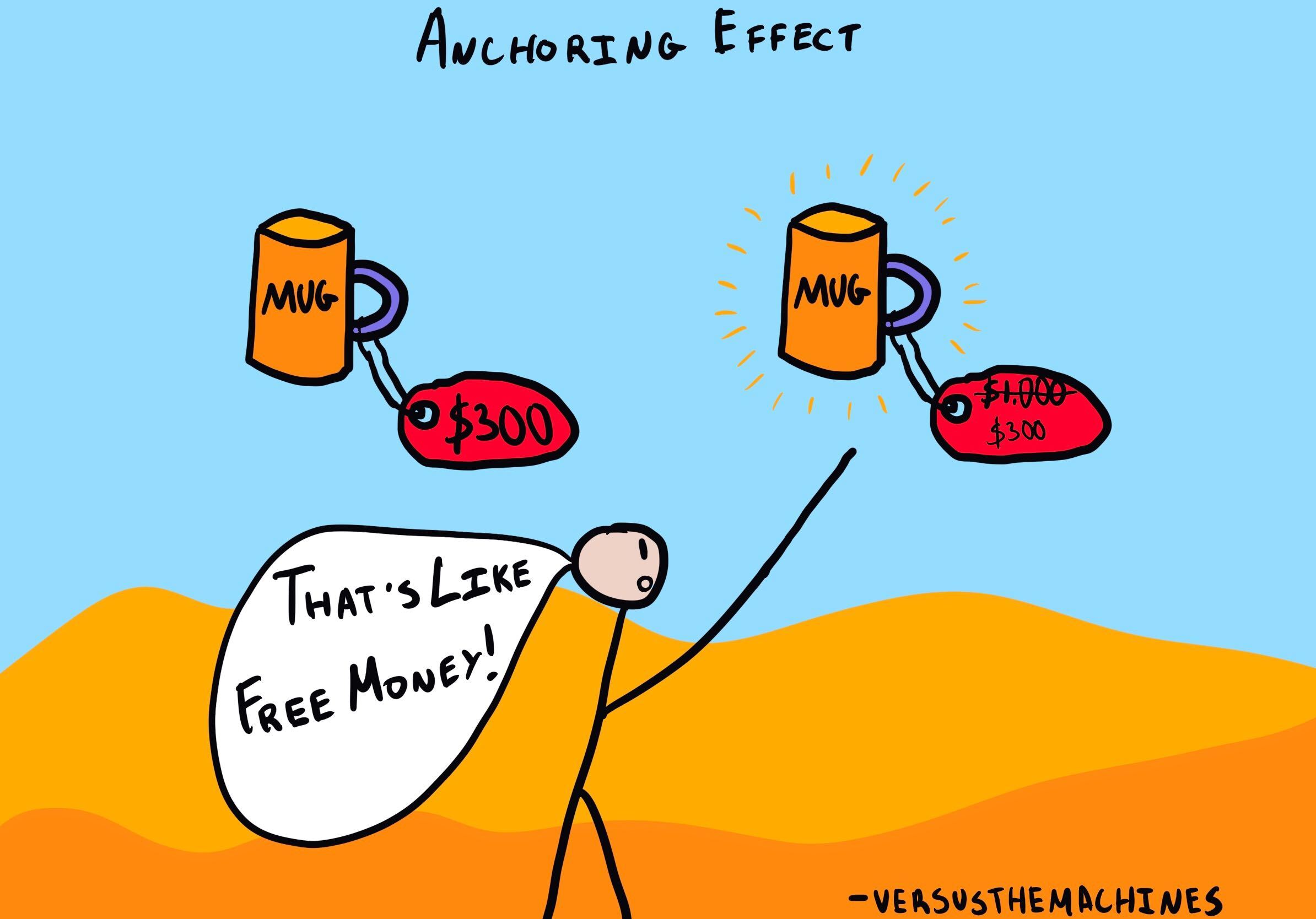

আমরা যখন কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে যাই, সাধারণত সে বিষয় সম্পর্কে প্রথম যে তথ্যটুকু আমাদের জানা ছিল তার উপরে অনেক বেশি নির্ভর করি। উদাহরণ দেওয়া যাক। আপনি বাসার জন্যে কোনো একটি ফার্নিচার কিনবেন বলে মনস্থির করলেন। ইন্টারনেটে দেখলেন, ঐ ফার্নিচারটির গড় মূল্য ২৭,০০০ টাকা। দোকানে গিয়ে দেখলেন, সেখানে ফার্নিচারটির মূল্য চাওয়া হচ্ছে ২৬,০০০ টাকা। এক হাজার টাকা কম মূল্য দেখে আপনি দ্রুত সেটা কেনার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন। কিন্তু, অন্য একটি দোকানে একই ফার্নিচার বিক্রি হচ্ছিল ২৪,০০০ টাকায়। এ রকম ঘটনা বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিত্যই আমাদের সাথে ঘটে থাকে। প্রশ্ন হচ্ছে, আপনি প্রথম দোকানের অফারটিই লুফে নিলেন কেন?

ইন্টারনেটের তথ্য দেখে আপনি ২৭,০০০ টাকা খরচ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাই, এরচেয়ে এক হাজার টাকা কম অফারটি যথেষ্ট লাভজনক মনে হয়েছিল। অন্য দোকানে আরো কম মূল্য থাকতে পারে, এই সম্ভাবনাটি আপনি ভেবে দেখেননি কারণ ২৭,০০০ টাকার তথ্যটি আপনার মনে গেঁথে গিয়েছিল। এটা আপনার দর কষাকষির কেন্দ্র হিসেবে কাজ করেছে। এই কারণে আপনি যে ভ্রান্তিতে পড়েছেন, তাকে বলা হয় ‘অ্যাংকরিং বায়াস’। আর যে মূল্যটি আপনার কেন্দ্র হিসেবে কাজ করেছে সেটিকে বলা হয় ‘অ্যাংকরিং পয়েন্ট’।

অ্যাংকরিং বায়াস শুধুমাত্র যে দর কষাকষি কিংবা কেনাকাটার সময় ভ্রান্তি তৈরি করে তা নয়। আমরা যেকোনো পরিকল্পনা করার সময়েই, নতুন তথ্যগুলোকে অ্যাংকরিং পয়েন্টের সাথে তুলনা করে বিচার করি। নিরপেক্ষভাবে সেই তথ্যটি যাচাই করতে পারি না। এ কারণেই আমাদের বিচারবোধটি ভুল করে। প্রাথমিক তথ্যটি অ্যাংকরিং পয়েন্ট হিসেবে কাজ করার ফলে, আমাদের পরিকল্পনায় যদি কোনো বড় পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়, তখনো আমরা তা করতে অনিচ্ছা দেখাই। অ্যাংকরিং বায়াস আরো অনেকগুলো ভ্রান্তির মূল হিসেবে কাজ করে। আদালতে বিচারকের রায়ও অনেকসময় অ্যাংকরিং পয়েন্ট নির্ধারণ করে দেয়।

মনোবিজ্ঞানে সবচেয়ে জোরালো ভ্রান্তিগুলোর মধ্যে অ্যাংকরিং বায়াস অন্যতম। অনেকগুলো স্টাডিই এই ইফেক্টের অস্তিত্ব নিশ্চিত করেছে। এই স্টাডিগুলোতে আরো দেখা যায় যে, এমন কিছুও অ্যাংকরিং পয়েন্ট হিসেবে কাজ করার সম্ভাবনা থাকে, যার সাথে আমরা যে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি তার কোনো সম্পর্কই নেই। বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী টিভার্স্কি ও কাহনেম্যান এমন একটি পরীক্ষা চালিয়েছেন।

পরীক্ষাটিতে যারা অংশগ্রহণ করেছিল, তারা একটি চাকতি ঘুরিয়ে শূন্য থেকে একশো’র মধ্যে ইচ্ছামতো একটি সংখ্যা নির্বাচিত করেছিল। এরপরে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আফ্রিকা মহাদেশের কয়টি দেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করেছে। সেই সংখ্যাটি তাদেরকে চাকতি ঘুরিয়ে দেখাতে বলা হয়েছিল। যারা প্রথমে বড় সংখ্যা নির্বাচন করেছিল, তারা এই প্রশ্নের উত্তরে আসল সংখ্যার চেয়ে বড় উত্তর দিয়েছিল। যারা ছোট সংখ্যা নির্বাচন করেছিল, তারা উত্তরও দিয়েছিল ছোট একটি সংখ্যা। অর্থাৎ, অংশগ্রহণকারীদের প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত সংখ্যাটি তাদের অ্যাংকরিং পয়েন্ট হিসেবে কাজ করেছিল।

মানুষের আচরণের সবজায়গায় এই ভ্রান্তিটি পাওয়া যায়। এ কারণে এর মূল মানব মস্তিষ্কের অনেক গভীরে প্রোথিত বলে ধারণা করা হয়। এর আসল কারণ নিয়ে এখনো বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। তবে, সাম্প্রতিক কিছু প্রমাণ দেখায় যে, অ্যাংকরিং পয়েন্টের উৎসের ভিন্নতার উপরে নির্ভর করে এর কারণও বিভিন্ন হয়। আমরা সবধরনের তথ্য, এমনকি মূল্যবোধকে অ্যাংকরিং পয়েন্ট বানিয়ে ফেলতে পারি। এই অ্যাংকরিং পয়েন্টগুলো আমাদের নিজের ভাবনাপ্রসূত হতে পারে, আবার এখানে অন্যের ভূমিকাও থাকতে পারে।

১৯৫৮ সালে মুজাফের শেরিফ, ড্যানিয়েল টাউব ও কার্ল হভল্যান্ডের একটি স্টাডিতে প্রথম অ্যাংকরিং বায়াসের কথা এসেছিল। তাদের পরীক্ষায় দেখা গিয়েছিল, একটি ভীষণ ভারি বস্তু অন্য বস্তুগুলোর ভর সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর ধারণা তৈরি করে। তবে, এই ব্যাপারটিকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় একটি ভ্রান্তি হিসেবে প্রথম চিহ্নিত করেছিলেন অ্যামস টিভার্স্কি ও ড্যানিয়েল কাহনেম্যান।

আচরণগত মনোবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা এলেই এই দুইজনের নাম সবার আগে চলে আসে। ১৯৭৪ সালে তারা একটি পেপার প্রকাশ করেন, ‘Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases’ নামে। সেখানে তারা ব্যাখ্যা করেন, মানুষ যখন কোনো বিষয়ে অনুমান করতে যায়, তাদের প্রাথমিক একটি শুরুর জায়গা বা ‘starting point’ দরকার হয়। সেখান থেকে তারা পরবর্তীতে সে ব্যাপারে সমন্বয় করে। কিন্তু, বেশিরভাগ মানুষই এই সমন্বয়টি সঠিকভাবে করে না। তারা শুরুতে যে পরিকল্পনা বা যে সংখ্যাটি ধরে নিয়েছিল, সেখান থেকে বেশি দূরে যেতে চায় না। এ কারণেই ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। এই ব্যাখ্যাটিকে ‘anchor-and-adjust’ হাইপোথিসিস বলা হয়।

কাহনেম্যান আর টিভার্স্কি একটি পরীক্ষা চালিয়েছিলেন, যেখানে অংশগ্রহণকারীদেরকে পাঁচ সেকেন্ডের মাঝে এই গুণটির মান অনুমান করতে বলা হয়েছিল:

৮ x ৭ x ৬ x ৫ x ৪ x ৩ x ২ x ১ = ?

আরেকটি গ্রুপকে একই অনুমান করতে বলা হয়েছিল। তবে সেখানে সংখ্যাগুলোর ক্রম উলটো ছিল।

১ x ২ x ৩ x ৪ x ৫ x ৬ x ৭ x ৮ = ?

প্রথম গ্রুপের ফলাফলের মধ্যক ছিল ২২৫০। অন্যদিকে, দ্বিতীয় গ্রুপের মধ্যক ছিল ৫১২। এখানে, সঠিক উত্তর হচ্ছে, ৪০,৩২০। কাহনেম্যান ও টিভার্স্কি দুইটি গ্রুপের মাঝে এতো বড় পার্থক্য দেখা যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করেছিলেন। অংশগ্রহণকারীরা এই গুণটির কিছু অংশ নিজেদের মাথায় করেছিল। এরপরে সেখান থেকে সমগ্র গুণটির উত্তর অনুমানের চেষ্টা করেছিল। প্রথম গ্রুপের ক্ষেত্রে, প্রথম সংখ্যাগুলো বড় ছিল। ফলে, তাদের আংশিক গুণের উত্তরও বড় হয়েছিল। এই উত্তরটিই তাদের অ্যাংকরিং পয়েন্ট হিসেবে কাজ করেছিল। দ্বিতীয় গ্রুপের প্রথম সংখ্যাগুলো ছোট হওয়ার ফলে, তাদের অ্যাংকরিং পয়েন্টও ছোট হয়েছিল। তাই, তারা উত্তরও দিয়েছিল ছোট সংখ্যা।

যখন বাইরের কোনো উৎস থেকে অ্যাংকরিং পয়েন্ট নির্ধারিত হয়, তখন অবশ্য এই অ্যাংকর-অ্যান্ড-অ্যাডজাস্ট হাইপোথিসিসটি ভালো ব্যাখ্যা দিতে পারে না। সেক্ষেত্রে, কাহনেম্যান ও টিভার্স্কি আরো একটি হাইপোথিসিস দিয়েছিলেন, যার নাম ‘সিলেকটিভ অ্যাক্সেসিবিলিটি’।

সিলেকটিভ অ্যাক্সেসিবিলিটি আরো একটি ইফেক্টের উপর নির্ভর করে, যার নাম প্রাইমিং। যখন মানুষকে কোনো কিছু সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়, অবচেতনভাবেই মস্তিষ্কের কিছু অংশে সেই ধারণাটি সক্রিয় থাকে। এই ব্যাপারটি সেই ধারণা সহজবোধ্য হতে সাহায্য করে। প্রাইমিং একটি সর্বব্যাপী ঘটনা। এটা অনেকগুলো বায়াসের জন্যেও দায়ী, যার মধ্যে অ্যাংকরিং বায়াস একটি।

আমাদেরকে যখন কোনো তথ্য দেওয়া হয়, যেটি অ্যাংকরিং পয়েন্ট হিসেবে কাজ করে, আমরা তখন মনে মনে সেই তথ্যটির বিশ্বাসযোগ্যতা যাচাই করি। আমাদের কল্পনার ঘোড়া তখন দৌড়াতে থাকে। যেমন: কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় মিসিসিপি নদীর দৈর্ঘ্য তিন হাজার মাইলের বেশি নাকি কম, সে মনে মনে যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-দক্ষিণের বিস্তৃতি কল্পনা করার চেষ্টা করবে। কারণ, মিসিসিপি নদী যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-দক্ষিণে বর্ধিত হয়েছে।

কল্পনায় এ রকম একটি মডেল তৈরি করতে গিয়ে আমরা এই তথ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ অন্যান্য তথ্যকে সক্রিয় করে ফেলি। এভাবে, সবগুলো তথ্য প্রাইম ইফেক্টের শিকার হয় এবং তা আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা রাখে। প্রাইম ইফেক্টের ফলে সক্রিয় এই তথ্যগুলো অবশ্য অন্য ধারণার জন্যে কাজ করবে না। যেমন: মিসিসিপি নদীর দৈর্ঘ্যের প্রশ্নে যে অ্যাংকর পয়েন্টটি (তিন হাজার মাইল) দেওয়া হয়েছিল, সেটি নদীর প্রস্থ জিজ্ঞেস করলে, সেখানে প্রভাব ফেলবে না। তিন হাজার মাইল সংখ্যাটি শুধুমাত্র দৈর্ঘ্যের জন্যে কাজ করবে।

অ্যাংকরিং বায়াসের কারণ হিসেবে আরো কিছু প্রভাবকের কথা গবেষণায় উঠে এসেছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে, মেজাজ। বিভিন্ন প্রমাণ থেকে দেখা যায় যে, ভালো মেজাজের তুলনায় খারাপ বা দুংখগ্রস্ত অবস্থায় মানুষ অ্যাংকরিং বায়াসের ফাঁদে বেশি পড়ে। এই ফলাফলটি অভাবনীয় ছিল। কারণ, সাধারণত বিভিন্ন পরীক্ষায় দেখা যায়, ভালো মেজাজে থাকলে মানুষ বেশি ভ্রান্তির শিকার হয়। কারণ, বিষণ্ণ অবস্থায় মানুষ সবকিছু নিয়ে বেশি চিন্তাভাবনা করে।

আমাদের প্রতিদিনের জীবনে অ্যাংকরিং ইফেক্টের এত বেশি প্রভাব রয়েছে যে, আমরা ভালোভাবে চিন্তা না করলে তা ধরতেও পারি না। যেমন: আপনার বাবা-মা যদি অনেক বছর বাঁচে, খুব ভালো সম্ভাবনা রয়েছে যে, আপনি অবচেতনভাবে ধরে নিয়েছেন, আপনার আয়ুষ্কালও অনেক লম্বা হবে। আবার, ছোটবেলায় আপনি যদি অনেক বেশি খেলাধুলা করে থাকেন, আপনার সন্তানের অনেক বেশি সময় ধরে খেলাধুলাকে আপনার স্বাভাবিক মনে হবে। এমনকি, একজন রোগীর রোগের লক্ষণগুলো ডাক্তারের মনে যে ‘ফার্স্ট ইম্প্রেশন’ তৈরি করে, সেটিও অ্যাংকর পয়েন্ট হিসেবে কাজ করতে পারে। এক্ষেত্রে, ডাক্তার রোগ নির্ণয়ে ভুলের শিকার হতে পারেন।

অপরাধ বিষয়ক বিচারে, আইনজীবী ও প্রসিকিউটররা অনেক জায়গায় অপরাধীর জন্যে একটি নির্দিষ্ট সময়ের কারাদণ্ড দাবি করেন। বিচারকের এই কারাদণ্ড কত হবে, সে ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা থাকলেও, গবেষণায় দেখা গেছে, আইনজীবীদের দাবিগুলো তার মনে অ্যাংকর পয়েন্ট হিসেবে কাজ করে। এভাবে বিচারকার্যে এই দাবিগুলোর একটি প্রভাব পড়ে।

অ্যাংকরিং বায়াস আমাদের এত গভীরে প্রোথিত যে, এর থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পাওয়ার কোনো রাস্তা নেই। তবে এটি সমাধানের জন্যে কিছু গবেষণা হয়েছে। এরকমই একটি স্টাডিতে, গাড়ি বিশেষজ্ঞদেরকে একটি নির্দিষ্ট গাড়ি পুনর্বিক্রয় করলে তার মূল্য যেটি নির্ধারিত হয়েছিল (অ্যাংকর মূল্য), সেটি বেশি না কম তা জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। এরপরে তাদেরকে নিজেদের একটি মূল্য জানাতে বলা হয়েছিল। এখানে, অর্ধেক বিশেষজ্ঞদেরকে অ্যাংকর মূল্যের বিপক্ষে যুক্তি থাকলে তা নিয়ে ভাবতে বলা হয়েছিল। যাদেরকে অ্যাংকর পয়েন্টের বিপক্ষে যুক্তি বের করতে বলা হয়েছিল তাদের মধ্যে খুব কম অ্যাংকরিং ইফেক্ট দেখা গেছে।

অ্যাংকর পয়েন্টের বিপক্ষে কারণ খুঁজে বের করা তাই একটি ভালো কৌশল হতে পারে। এটি অনেকটা রেড টিমিংয়ের মতো, যেখানে শুধুমাত্র সমগ্র গ্রুপের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করার জন্যে কিছু মানুষকে নিয়োজিত করা হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়ে শুধুমাত্র পরিকল্পনার দূর্বলতা খোঁজা এভাবে সিদ্ধান্তটিকে অনেক শক্তিশালী করে তুলতে পারে। যেকোনো কিছু নিয়ে ভাবার সময়ে আমাদেরকে সমগ্র তথ্যের দিকে নজর দিতে হবে, সম্ভাব্য সবগুলো অপশন নিয়ে ভাবতে হবে। আর অ্যাংকর পয়েন্টের ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে।

.jpg?w=600)