বেঁচে থাকতে এবং বেঁচে থাকার তাগিদে করা প্রত্যেকটি কাজের পেছনে আছে সূর্যের হাত। দৈনন্দিন জীবনের সব ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে কোনো না কোনো এক দিক থেকে সূর্যের উপস্থিতি পাওয়া যাবেই। আমাদের জীবন ধারণ করতে সূর্য কেমন ভূমিকা পালন করছে সে সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করা হবে এখানে।

আমরা এখনো জানি না পৃথিবীর বাইরে মহাবিশ্বের কোনো স্থানে প্রাণের অস্তিত্ব আছে কিনা। তবে এটা জানি, যদি বহির্বিশ্বে প্রাণের অস্তিত্ব থেকে থাকে তাহলে তা অবশ্যই হবে কোনো নক্ষত্রের কাছাকাছি কোনো স্থানে। অন্তত এটা বলা যায়, পৃথিবীতে যে ধরনের প্রাণ আছে সে ধরনের প্রাণ যদি বাইরের বিশ্বে থাকে তাহলে তারা তাদের নক্ষত্রের কাছে থাকবে। কারণ এরকম প্রাণের টিকে থাকতে হলে নিকটবর্তী নক্ষত্র থেকে শক্তি সংগ্রহ করতে হবে। শক্তি ছাড়া কোনো প্রাণ টিকে থাকতে পারে না, শক্তি ছাড়া কোনো সভ্যতার বিকাশ হতে পারে না।

পৃথিবী যেমন সূর্যের কাছাকাছি অবস্থান করছে অনেকটা তেমনই কাছে অবস্থান করবে প্রাণ ধারণকারী সেই গ্রহটি। কাছাকাছি বলতে একদম নিকটে বোঝানো হয়নি, আপেক্ষিকভাবে কাছাকাছি থাকবে অর্থাৎ প্রাণবান্ধব এলাকার মাঝে অবস্থান করবে। খুব কাছেও নয়, যার কারণে অধিক উত্তাপে পানি বাষ্প হয়ে উবে যাবে, আবার খুব দূরেও নয় যার কারণে অধিক শীতলতায় পানি সর্বদা বরফ হয়ে থাকবে। এরকম এলাকাই হচ্ছে প্রাণ ধারণের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ।

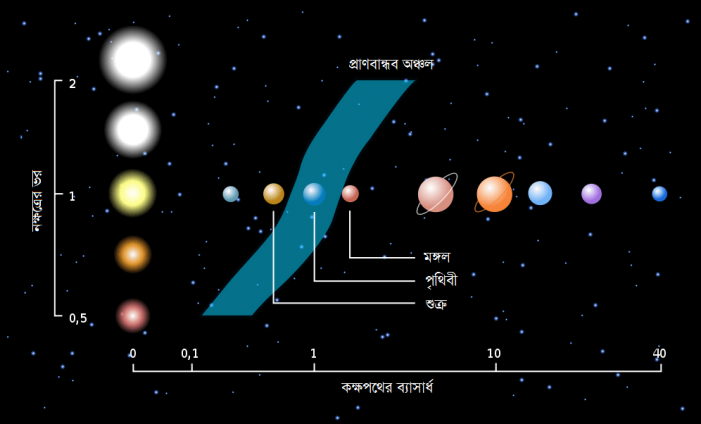

প্রাণবান্ধব অঞ্চলটি দূরবর্তী কক্ষপথেও থাকতে পারে, আবার কাছের কক্ষপথেও হতে পারে। যেমন R136a1 নামে একটি নক্ষত্র আছে, যা আকারে বেশ বড়। নক্ষত্রের প্রাণ ধারণকারী গ্রহটির অবস্থান হবে এর থেকে দূরে, কারণ বড় বলে তার উত্তাপ বেশি হবে, তাই এমন দূরত্বে থাকতে হবে যেন উত্তাপে প্রাণ কোনো হুমকির মুখে না পড়ে। আবার সূর্যের চেয়েও ছোট কোনো নক্ষত্রের বেলায় প্রাণ ধারণকারী গ্রহ থাকবে নক্ষত্রের একদম কাছে, কারণ এর চেয়ে বেশি দূরে চলে গেলে গ্রহের পরিবেশ হবে অত্যধিক শীতল।

নক্ষত্রের আকার অনুসারে প্রাণ বান্ধব অঞ্চলের অবস্থান (গাঢ় আকাশী রঙ), মূল ছবি: পেগাসাস/বাংলায় রূপান্তর: লেখক

এবার গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্নে প্রবেশ করা যাক। প্রাণ ধারণকারী গ্রহকে কেন নক্ষত্রের কাছাকাছি অবস্থান করতে হবে? কারণ প্রত্যেক প্রাণেরই টিকে থাকার জন্য শক্তি দরকার। আর শক্তির চমৎকার ও সহজলভ্য উৎস হচ্ছে নক্ষত্র। কোনো প্রকার কর্মযজ্ঞ ও অর্থ বিনিয়োগ না করেই নক্ষত্র বছরের পর বছর ধরে শক্তি সরবরাহ করে যায়। ফ্রি ফ্রি পাওয়া উন্নতমানের সুবিধা, এটার সদ্ব্যবহার করাই বেশি যৌক্তিক।

পৃথিবীর কথা বিবেচনা করি। পৃথিবীতে উদ্ভিদেরা সূর্যালোক থেকে শক্তি সংগ্রহ করে এবং তা সরবরাহ করে সমগ্র জীবজগতকে। উদ্ভিদ সূর্যালোক থেকে নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করে। খাদ্য তৈরির জন্য অবশ্য সূর্যের আলোর পাশাপাশি বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইডেরও প্রয়োজন হয়। এদের পাশাপাশি মাটির নিচ থেকে পানি ও খনিজেরও দরকার হয়। মূল শক্তিটুকু সূর্যের আলো থেকেই সংগ্রহ করে এবং এর সাহায্যেই স্যুগার বা চিনি তৈরি করে। চিনির শক্তিকে ভেঙেই সকল প্রাণী ও উদ্ভিদেরা চলাফেরা ও নড়াচড়া করে।

পাতার মধ্যে ঘটে যাওয়া প্রক্রিয়াগুলো হাজার হাজার সোলার প্যানেলের সমন্বয়ে তৈরি বিশাল এক ফ্যাক্টরির মতো। বাড়তি উপযোগ পাবার জন্য পাতাগুলো চ্যাপ্টা হয়ে থাকে। চ্যাপ্টা হলে এর ক্ষেত্রফলের পরিমাণ বাড়ে, ক্ষেত্রফল বাড়লে তাতে অধিক পরিমাণ সূর্যালোক আপতিত হয়। ফলে অধিক পরিমাণ খাদ্য উৎপন্ন হয়। বায়ু থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড নিয়ে, ভূগর্ভ থেকে পানি ও খনিজ নিয়ে সূর্যের আলোকে ব্যবহার করে যে রেসিপির প্রক্রিয়া করা হয় তার চূড়ান্ত উৎপাদ হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের চিনি।

পাতায় উৎপন্ন হওয়া বিভিন্ন ধরনের চিনি বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় চলে যায় উদ্ভিদের সমগ্র দেহে। দেহের বিভিন্ন অংশ আবার চিনি থেকে স্টার্চ বা শ্বেতসার তৈরি করে। শক্তি হিসেবে এটি আবার চিনি থেকেও বেশি সুবিধাজনক। উদ্ভিদের দেহের এই শ্বেতসার ও চিনি থেকে তৈরি হওয়া শক্তি ব্যবহার করেই বেঁচে থাকে দুনিয়ার সকল প্রাণী।

সূর্যালোকের শক্তির সাহায্যে বেঁচে থাকে উদ্ভিদ, আর উদ্ভিদের পাতায় উৎপন্ন হওয়া শক্তি ব্যবহার করে বেঁচে থাকে তাবৎ প্রাণিজগৎ। ছবি: গুড হাউজ কিপিং

তৃণভোজী (হার্বিভোরাস) কোনো প্রাণী, যেমন হরিণ বা খরগোশ, যখন কোনো উদ্ভিদকে খায়, তখন উদ্ভিদের শক্তিগুলোও তাদের দেহে যায়। এসব প্রাণীরা তাদের দেহ ও পেশি গঠন করতে শক্তিগুলো কাজে লাগায়। দেহের ও পেশির মাঝে শক্তিগুলো দরকার হয় মূলত খাদ্য সংগ্রহ করা, সঙ্গীর সাথে মিলন করা, বিপদে দৌড় দেয়া, অন্যের সাথে যুদ্ধ করা ইত্যাদি কাজে। এই শক্তিগুলোর আদি বা মূল উৎস হচ্ছে সূর্য, যা উদ্ভিদকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে তাদের মাঝে এসেছে।

মাংসভোজী (কার্নিভোরাস) প্রাণীরা আবার তৃণভোজী প্রাণীদেরকে খায়। ফলে এখানেও তৃণভোজী প্রাণীর শক্তি স্থানান্তরিত হয়ে চলে আসছে মাংসভোজী প্রাণীর মাঝে। এই শক্তিও মাংসভোজী প্রাণীর দেহ ও পেশি গঠন করতে কাজে লাগে। তারাও বিবাদে, দৌড়ে, মিলনে, গাছের চরণে শক্তি ব্যয় করে। মাংসভূক প্রাণীটি যদি স্তন্যপায়ী হয়, তাহলে তার কিছুটা শক্তি শিশুর জন্য দুধ উৎপাদন করতেও চলে যায়। এখানেও শক্তির মূল উৎস হিসেবে থাকছে সূর্য। যদিও এই শক্তি বেশ কতগুলো ধাপ পার হয়ে এই অবস্থানে আসে।

অন্যান্য প্রাণী ও পরজীবীরা মাংসভোজী প্রাণীর দেহে বসবাস করে আরো পরোক্ষভাবে শক্তি সংগ্রহ করে। এখানেও পরজীবীর শক্তির মূল উৎস হচ্ছে সূর্য।

জীবন অতিক্রম করে যখন কোনোকিছু মারা যায়, হোক সেটা প্রাণী, উদ্ভিদ, মাংসভোজী, তৃণভোজী কিংবা কোনো পরজীবী- তারা মৃত্যুর পর মাটিতে বিয়োজিত হয়ে যায়। আবার কখনো কখনো আবর্জনাভূক প্রাণীরা এদের দেহাবশেষ খেয়ে ফেলে। এমন ধরনের আবর্জনাভূক প্রাণীর উদাহরণ হচ্ছে গোবরে পোকা। ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাকও মৃতদেহটিকে খেয়ে শেষ করে ফেলতে পারে। ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাকও মূলত এক প্রকার আবর্জনাভূক। এখানেও সেই আগের কথা, শক্তির মূল উৎস হচ্ছে সূর্য। এ কারণেই কম্পোস্টের স্তুপগুলো গরম হয়ে থাকে। কম্পোস্ট মূলত এক ধরনের জৈব সার। গোবর, আবর্জনা, বর্জ্য ইত্যাদি একত্র করে কোনো গর্তে ফেলে ঢেকে রাখলে কয়েকদিন পর যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তা-ই কম্পোস্ট। বছরখানেক আগে যে শক্তি উদ্ভিদের পাতায় আটকা পড়েছিল, সেটি এখন টগবগ করছে পচা কম্পোস্টের স্তূপে।

আবর্জনাভুক গুবরে পোকা, ছবি: esquire.com

‘মেগাপড’ নামে অস্ট্রেলীয় অঞ্চলের একটি পাখি আছে, এরা এদের ডিমে তা দেয় কম্পোস্ট স্তূপের তাপকে ব্যবহার করে। অন্যসব পাখিদের থেকে এরা একটু ব্যতিক্রম। অন্যান্য পাখিরা ডিমের উপর বসে নিজের গায়ের তাপ ব্যবহার করে ডিমে তা দেয়, কিন্তু অস্ট্রেলীয় মেগাপড পাখি তা দেবার জন্য বিচিত্র কারণে কম্পোস্টের স্তূপকে বেছে নেয়। এর জন্য তারা প্রথমে কম্পোস্টের একটি ক্ষেত্র তৈরি করে নেয় এবং পরে তার উপর ডিম পাড়ে। প্রয়োজন অনুসারে তারা তাপমাত্রার নিয়ন্ত্রণও করে। যখন তাপমাত্রা বাড়ানো দরকার, তখন উপর থেকে আরো কম্পোস্ট এনে যোগ করে, যখন তাপমাত্রা কমিয়ে ফেলা দরকার, তখন কিছু পরিমাণ কম্পোস্ট সরিয়ে নেয়। পাখিগুলো এখানেও কিন্তু আদতে সূর্যের শক্তিকেই ব্যবহার করছে।

অস্ট্রেলীয় মেগাপড, ছবি: ডি কাউয়েল/উইকিমিডিয়া কমন্স

আবর্জনার স্তূপ থেকে মেগাপডের ডিম সংগ্রহ করছেন একজন ব্যক্তি, ছবি: মাইকেল রাংকেল

মাঝে মাঝে কিছু গাছ অনেকদিন ধরে টিকে থাকে। এই গাছগুলো বিয়োজিত হয় না বা কেউ এদের খেয়ে ফেলে না। তবে কারো খাদ্য না হলেও এরা স্তরীভূত অঙ্গারে পরিণত হয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলমান এই প্রক্রিয়ায় স্তরের উপর স্তর জমা হয়ে বড় স্তর গঠন করে। পশ্চিম আয়ারল্যান্ড সহ অন্যান্য অঞ্চলের মানুষেরা বড় ইটের আকৃতিতে এসব অঙ্গার কেটে কেটে তুলে নিয়ে আসে।

ইট আকৃতির অঙ্গারগুলো তারা শীতের দিনে ঘর গরম রাখতে ব্যবহার করে। বরফের দেশগুলোতে ঘর গরম রাখতে ঘরের ভেতরে কিছু না কিছু জ্বালাতে হয়, বাংলাদেশ বা উষ্ণ অঞ্চলীয় দেশগুলোতে এভাবে জ্বালাতে হয় না। ঘরের ভেতর ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচতে তাপের যে শক্তি ব্যবহার করা হয় তার মূল উৎসও সূর্য, যা হাজার হাজার বছর আগে গাছের পাতায় আটকা পড়েছিল।

এই অঙ্গারগুলো উপযুক্ত পরিবেশ ও প্রভাবকের মধ্যে যদি লক্ষ লক্ষ বছর ধরে থাকে, তাহলে সেগুলো কয়লায় পরিণত হয়। কয়লা অঙ্গারের চেয়ে ভালো মানের জ্বালানী। কয়লা পুড়িয়ে অধিক পরিমাণ উত্তাপ পাওয়া যায়। কয়লার এমন তাপীয় উপযোগিতার কারণেই আঠারো ও ঊনিশ শতকে শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল।

তেল, গ্যাস ও কয়লার শক্তি আদতে সূর্যেরই শক্তি; ছবি: সিটি অব পিটস্টোন

স্টিল মিলের উত্তপ্ত মেশিনের চালিকাশক্তি, স্টিম ইঞ্জিনের ধোঁয়া উড়ানো প্রবল বেগ, পানি কেটে জাহাজের ছুটে চলা এগুলোর সমস্ত শক্তিই আসলে আসছে সূর্য থেকে। হোক প্রত্যক্ষভাবে কিংবা হোক পরোক্ষভাবে। হতে পারে সেই শক্তি ১ হাজার বছর আগে প্রক্রিয়াজাত হয়েছে কিংবা হতে পারে সেই শক্তির প্রক্রিয়াকাল ৩০০ মিলিয়ন বছর আগের।

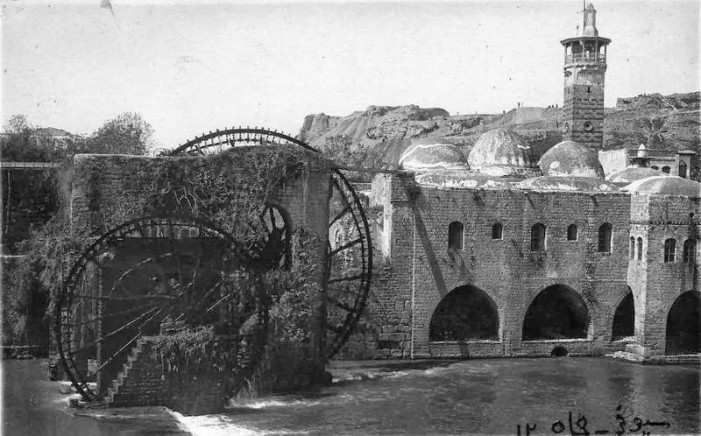

শিল্প বিপ্লবের শুরুর দিকে কিছু কিছু ইন্ডাস্ট্রি চলতো স্টিম ইঞ্জিনে। বাদ বাকি অধিকাংশ কটন মিলই চলতো পানি চালিত এক ধরনের যন্ত্রের মাধ্যমে। এই যন্ত্রকে বলা হয় ‘ওয়াটার হুইল’। এই যন্ত্রে চালিত মিল-ফ্যাক্টরিগুলো স্থাপন করা হতো তীব্র স্রোত সম্পন্ন নদীর পাশে। স্রোতের পানির মধ্যে হুইলকে বসানো হতো, এই স্রোতে হুইল ঘুরতো। এই শক্তিকে ব্যবহার করেই চলতো পুরো ফ্যাক্টরি। এখানে ইঞ্জিনের শক্তি কোথা থেকে আসছে? দেখতে সূর্যের সাথে সম্পর্কহীন মনে হলেও আসলে এখানেও শক্তি আসছে মূলত সূর্য থেকেই। কীভাবে?

চাকা বা হুইল ঘুরে পানির স্রোতে, পানির স্রোত তৈরি হয় অভিকর্ষীয় শক্তির প্রভাবে- যার মানে হচ্ছে পানিকে নীচে থেকে উপরে উঠতে হয়। কারণ নীচের পানি উপরে না গেলে উপরে পানির যে সাপ্লাই আছে তা কয়েক দিনেই শেষ হয়ে যাবে। পানিগুলো উপরে উঠতে হলে অবশ্যই বাষ্পে রূপ নিয়ে বায়ুতে ভর করে উঠতে হবে। আর পানি থেকে বাষ্প তৈরি করার কাজটা করে সূর্যের তাপশক্তি। সুতরাং যে ইঞ্জিনই হোক, আর যে শক্তিই হোক- সকল শক্তির উৎসই হচ্ছে মূলত সূর্য।

ওয়াটার হুইলের শক্তিও ঘুরে ফিরে সূর্য থেকেই আসে, ছবি: হামাহিস্ট্রি

কয়লার মাধ্যমে শিল্প বিপ্লব সাধিত হলে কটন মিলগুলো পানির পরিবর্তে কয়লা ব্যবহার করে ইঞ্জিন চালানো শুরু করেছিল। কয়লাও মূলত সূর্যেরই শক্তি। এখন এদের মাঝে পার্থক্য হচ্ছে, এ প্রকার শক্তি তৈরি হয়েছিল মিলিয়ন বছর আগে, আর আরেক প্রকার শক্তি সঞ্চিত হয়েছিল মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে। পানি বাষ্প হয়ে উপরে উঠে কিছু প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে বৃষ্টি আকারে ঝরে পড়ে কিংবা পর্বতের চূড়া থেকে বরফ হতে গলে পড়ে। এ ধরনের শক্তিকে বলা হয় ‘বিভব শক্তি’। নিচে থেকে উপরে উঠানোর ফলে এতে শক্তি জমা হয় বা বিভব জমা হয় বলে একে বিভব শক্তি বলে। বস্তু যত উপরে উঠবে, অভিকর্ষের প্রভাবে ভূমির সাপেক্ষে তার বিভব শক্তি ততই বাড়বে।

পুরো বিশ্ব কীভাবে সূর্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এর মাধ্যমে আমরা তা বুঝতে পারি। উদ্ভিদ যখন আলোর উপস্থিতিতে খাদ্য-চিনি উৎপন্ন করে, তখন সূর্য সাহায্য করছে। যখন কোনো তৃণভোজী বা মাংসভোজী প্রাণী খাদ্য হিসেবে অন্য প্রাণী বা উদ্ভিদকে খাচ্ছে, তখনও শক্তির উৎস হিসেবে থাকছে সূর্য।

আমরা যদি আমাদের আশেপাশে মাটি, পানি, পাতা, লতা, কাঠ, কয়লা, তেল কাগজ, কাপড়, ফার্নিচার, হিটার, ফ্যান ইত্যাদির দিকে তাকাই, তাহলে সবখানেই দেখতে পাবো সূর্যের অবদানের উপস্থিতি। প্রত্যেকটা মিনিটে মিনিটে আমরা সূর্যের অবদানের কাছে ঋণী। পৃথিবীর সকল প্রাণই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সূর্যের কাছে ঋণী। সূর্য যে এতকিছু উপহার দিচ্ছে মানুষকে তার অল্প স্বল্পও হয়তো মানুষ জানতো, তার কারণেই সূর্যকে পূজা করতো প্রাগৈতিহাসিক মানুষেরা। অ্যাজটেকরা সূর্যকে খুশি করার জন্য হাজার হাজার মানুষকে ভয়াবহভাবে বলিদান করেছিল।

সূর্য কোনো দেবতা নয়, তবে দেবতা না হলেও পৃথিবীর মানুষকে যা উপকার করছে তা হাজার দেবতাকেও হার মানায়; ছবি: নাসা

আমরা আজকের মানুষেরা সত্যিই ভাগ্যবান। সূর্যকে আমাদের পূজা করতে হচ্ছে না। বিজ্ঞানের কল্যাণে আজ আমরা জানি সূর্য আসলে একটা মহাজাগতিক বস্তু মাত্র, যা পদার্থবিজ্ঞানের কিছু নিয়ম কানুন মেনে তৈরি হয়েছিল এবং পদার্থবিজ্ঞানেরই কিছু নিয়মের প্রভাবে এক সময় মরে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

ফিচার্ড ছবি: ওয়াল ডেভিল

.jpg?w=600)