শুনতে কেমন লাগবে যদি বলা হয়- বৈশ্বিক উষ্ণায়ন রোধে তিমির ভূমিকা অপরিসীম? আশ্চর্য বনে যাওয়াই স্বাভাবিক। কারণ, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন সমস্যা রোধকল্পে আমরা যেসব প্রস্তাবনার কথা শুনে থাকি, সেগুলোর সাথে তিমি একেবারেই বেমানান লাগে। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ প্রাণী তিমি সত্যিই বৈশ্বিক উষ্ণতা হ্রাসে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে এসেছে, এবং সেটি বিপুল পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণের মাধ্যমে।

কার্বন ক্যাপচারিংয়ে তিমির ভূমিকা

তিমি পৃথিবীতে বর্তমানে টিকে থাকা সর্ববৃহৎ প্রাণীকুল। আবার এদের মাঝে বালীন এবং স্পার্ম হোয়েল আকারে সবচেয়ে বড়। তিমি কার্বনের বিশাল ভাঁড়ার হিসেবে কাজ করার মাধ্যমে সমুদ্রে তাদের আবাসস্থলের বাস্তুতন্ত্রের গঠনকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। বিপুল পরিমাণ কার্বনের আধার হিসেবে কাজ করে তিমিরা পরোক্ষভাবে পৃথিবীর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

জল ও স্থলে কার্বন চক্রের একটি মৌলিক পার্থক্য হলো, ডাঙায় চলমান কার্বন চক্রে মানুষের সরাসরি হস্তক্ষেপ থাকে। অর্থাৎ, মানবসভ্যতা ক্রমাগত লগিং (বনের গাছ কাটা, প্রক্রিয়াজাত করা, এবং পরিবহনের পুরো প্রক্রিয়া) এবং তৃণভূমি ধ্বংস করার মাধ্যমে স্থলজ বাস্তুসংস্থানকে প্রভাবিত করে চলেছে। অন্যদিকে, জলজ বাস্তুসংস্থানে বিদ্যমান কার্বন চক্রে মানুষের প্রত্যক্ষ কোনো প্রভাব নেই। তবে কথা থেকে যায়। সামুদ্রিক বাস্তুসংস্থানের যে স্বাভাবিকতা সেটি দারুণভাবে ব্যাহত হয় তিমি শিকারের কারণে।

মানব সভ্যতার যাত্রায় তিমি নিধনের ইতিহাস নতুন তো নয়ই বরং বেশ পুরনো। তিমি শিকারের সর্বপ্রথম প্রমাণ মেলে ১০০০ খ্রিষ্টাব্দে। সেই থেকে শুরু করে আজ অবধি মানুষের হাতে মারা যাওয়া তিমির সংখ্যা আক্ষরিক অর্থেই বেশুমার। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে তিমি হত্যা করে আসছে মানুষ। তিমির হাড়, তেল, মাংস সমস্ত কিছুরই রয়েছে পৃথক পৃথক বণিক শ্রেণি। একেক সম্প্রদায়ের কিংবা বিশ্বাসের মানুষজন একেক উদ্দেশ্যে তিমির দেহের নানা অংশ বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে থাকে।

একটি তিমি যখন মারা যায় (মানুষের শিকারে পরিণত না হয়ে স্বাভাবিক মৃত্যু অর্থে) তখন সেটি সমুদ্রের একেবারে তলদেশে চলে যায়। এবং সাথে করে এটি নিয়ে যায় সারা দেহে সঞ্চিত বিপুল পরিমাণ কার্বনের ভাণ্ডার। জলের উপরিভাগে যে তিমিটি জীবিত অবস্থায় ছিল সেটিই মৃত্যুর পর কার্বনের মজুদ নিয়ে সমুদ্রের গভীরে তলিয়ে গেলে সেখানটাতে কার্বন রয়ে যায় শতাব্দীর পর শতাব্দী।

বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে তিমি নিধনের পূর্বের ইতিহাস এখানে বেশ প্রাসঙ্গিক হতে পারে। তিমি শিকারের চল শুরুর আগে তিমি কর্তৃক কার্বন ক্যাপচারিংয়ের পরিমাণ ছিল বছর প্রতি সর্বনিম্ন ১,৯০,০০০ টন থেকে সর্বোচ্চ ১.৯ মিলিয়ন টন পর্যন্ত। জীবাশ্ম জ্বালানির সাথে তুলনা করলে বিষয়টি এভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, এই মজুদকৃত কার্বন প্রতি বছর রাস্তা থেকে যদি ৪০,০০০ থেকে ৪,১০,০০০টি গাড়ি সরিয়ে নেওয়া হয় তাহলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের নিঃসরণ যে পরিমাণ হ্রাস পেত তার সমতুল্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়- স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটা কোনো তিমির মৃতদেহের সমুদ্রের তলদেশে চলে যাওয়াকে বাধা প্রদান করলে কিংবা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে তিমি শিকার করে এরপর প্রক্রিয়াজাত করলে সেই বিপুল পরিমাণ কার্বনের আধার সরাসরি বায়ুমণ্ডলে উন্মুক্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ, বাতাসে বিদ্যমান কার্বন ডাইঅক্সাইডের মোট পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

এ প্রসঙ্গে ইউনিভারসিটি অভ মেইনের সমুদ্র বিজ্ঞান গবেষক অ্যান্ড্রু পেরসিং বলেন,

বিংশ শতাব্দীর পরিক্রমায় মানুষ কর্তৃক নিধনকৃত তিমির দরুন বায়ুমণ্ডলে নিঃসরিত কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ প্রায় ৭০ মিলিয়ন। প্রতি বছর প্রায় ১৫ মিলিয়ন গাড়ি এই একই পরিমাণ কার্বন নিঃসরণ করে থাকে। এবং মনে রাখা উচিত যে, যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে গাড়ির সংখ্যা ২৩৬ মিলিয়ন। অঙ্কের বাকি অংশ মেলাতে আশা করি একেবারেই কষ্ট হবে না।

বৈশ্বিক উষ্ণায়ন রোধ ও সামুদ্রিক বাস্তুসংস্থানে তিমির পরোক্ষ ভূমিকা

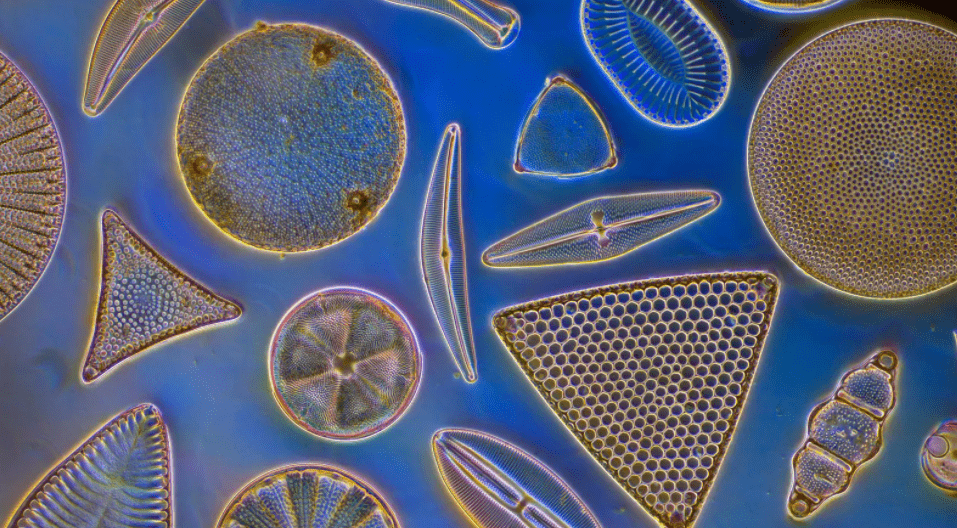

তিমির আকার যেরকম বিশাল, তেমনি তার বর্জ্য পদার্থের পরিমাণও বেজায় বেশি। এই বিপুল পরিমাণ বর্জ্য পদার্থকে বলা চলে লৌহের ভাঁড়ার। তিমি খাদ্য গ্রহণের জন্য চলে যায় সমুদ্রের একেবারে গভীরে আর শ্বাসপ্রশ্বাস ও মলত্যাগের জন্য উঠে আসে জলের উপরিভাগে। তিমির মল সমুদ্রে বসবাসকারী ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনের জন্ম ও বৃদ্ধির জন্য আদর্শ পরিবেশ তৈরি করে দেয়। সমুদ্রের উপরিভাগের যে অঞ্চলে সূর্যালোক প্রবেশ করতে পারে তাকে বলা হয় ফোটিক জোন (photic zone)। গবেষণা বলছে, ফি বছর অ্যান্টার্কটিকা মহাসাগরের ফোটিক জোনে স্পার্ম হোয়েল যে পরিমাণ মলত্যাগ করে, তা থেকে প্রাপ্ত লৌহের পরিমাণ প্রায় ৫০ টন।

প্রতি বছর অ্যান্টার্কটিক মহাসাগরের বসবাসরত স্পার্ম হোয়েল সম্প্রদায় কর্তৃক নিঃসরিত কার্বনের (প্রশ্বাসের মাধ্যমে) পরিমাণ ২,০০,০০০ টন। অন্যদিকে এই একই সম্প্রদায় প্রতি বছর প্রায় ৪,০০,০০০ টন পরিমাণ কার্বন শোষণ করে সমুদ্রের তলদেশে নিয়ে যায়। নিঃসরিত কার্বনের প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ কার্বন শোষণ করে অ্যান্টার্কটিকা মহাসাগরের এই স্পার্ম হোয়েল সম্প্রদায়টি মূলত একটি কার্বন রিজার্ভার হিসেবে অনবদ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে।

বৈশ্বিক উষ্ণায়ন রোধে তিমির প্রত্যক্ষ ভূমিকা হলো তারা কার্বন ক্যাপচারিংয়ের সুদক্ষ নায়ক। অন্যদিকে, তাদের বর্জ্য থেকে প্রাপ্ত লৌহের কারণে যে বিশাল আয়তনের ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনের জন্ম হয় তারা মোট উৎপাদিত কার্বন ডাইঅক্সাইডের শতকরা ৪০ ভাগ ধরে রাখে। সমগ্র অ্যামাজনের রেইনফরেস্ট যে পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে, ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনরা তার প্রায় চারগুণ বেশি শোষণ করে থাকে।

শেষ কথা

বৈশ্বিক উষ্ণায়ন রোধে সর্বাধিকবার শোনা কথাটি হলো বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি জোরদার করা। সন্দেহ নেই যে এটি একটি কার্যকর এবং অতীব প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। প্রশ্ন হতে পারে, ইতোমধ্যে যতটা ক্ষয়ক্ষতি পৃথিবীর হয়ে গেছে, তা সমাধানের লক্ষ্যে শুধু বৃক্ষরোপণ কতটা ফলপ্রসূ হতে পারে? দুঃখজনক হলেও সত্য, শুধু গাছ লাগিয়ে জলবায়ু সমস্যার সমাধান করা যাবে না।

আজকের আলোচ্য বিষয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে বলা যেতে পারে, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তিমি নিধন বন্ধ করতে হবে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে তিমির নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এত বিপুল চাহিদা যে এটি ব্যবসার এক বিরাট ক্ষেত্র। ইতোমধ্যেই আলোচনা করা হয়েছে যে, তিমি কীভাবে কার্বন ক্যাপচারিংয়ের বদৌলতে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন রোধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখতে সক্ষম। জলবায়ু সমস্যা এতটাই প্রকট আকার ধারণ করেছে যে শুধু বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বা শুধু জীবাশ্ম জ্বালানি বন্ধের মাধ্যমে পুরো সমস্যার একটি সামগ্রিক ও আশু সমাধান সম্ভবপর নয়। তাই ইতোমধ্যে প্রস্তাবিত এবং কার্যকর বলে প্রমাণিত পদক্ষেপগুলো তাদের মতো জারি থাকুক এবং এর পাশাপাশি তিমি নিধন বন্ধ করে দেওয়া হোক। হ্যাঁ, এ কথা অনস্বীকার্য যে, আজ নিয়মনীতি প্রণয়ন করে তিমি শিকার বন্ধ ঘোষণা করলে কালই পৃথিবী সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা হবে না। এই পদক্ষেপের প্রভাব বোঝার জন্য একটা দীর্ঘ সময় লাগবে অবশ্যই।

আরেকটি বিষয় হচ্ছে, পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য স্থান সংকুলান করতে গিয়ে গাছ লাগানোর জন্য অবশিষ্ট জমির পরিমাণ বেশ কমে গেছে। কিন্তু লক্ষ্য করে দেখুন, স্থলভাগের তুলনায় সামুদ্রিক পরিবেশের পরিমাণ তুলনারহিত। অর্থাৎ, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন রোধকল্পে যে পরিমাণ গাছ লাগানোর সুযোগ আছে তার চেয়ে অনেক সহজ তিমিকে কাজে লাগানো। একটি গাছ কাটলে তার বিপরীতে নির্দিষ্ট সংখ্যক গাছ আপনাকে নতুন করে লাগাতে হবে, তাই তো? অন্যদিকে তিমির ক্ষেত্রে বিষয়টা কিন্তু এমন না। স্রেফ তিমির শিকার বন্ধ করলেই হয়ে যাচ্ছে।

এছাড়াও তিমির পরোক্ষ প্রভাব চালু রাখার জন্য গবেষকরা ভূ-প্রকৌশলের অত্যন্ত চমকপ্রদ একটি বিষয় নিয়ে কাজ করছেন- আয়রন ফার্টিলাইজেশন। যদিও আয়রন ডাস্ট ব্যবহার করে কার্বন ক্যাপচারিংকে ত্বরান্বিত করার বিষয়টি এখনও পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তবে ভালো কিছুর আশা তো করা যেতেই পারে।

.jpg?w=600)