৪ জুলাই ২০১২। সার্ন (CERN) বহু আকাঙ্ক্ষিত হিগস বোসন তথা ঈশ্বর কণার অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করে। আর এর সাথে কণা পদার্থবিদ্যায় উন্মোচিত হয় নতুন এক অধ্যায়। সেইসাথে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্বের সাথে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্নের উত্তর মিললো। কিন্তু কী এই ঈশ্বর কণা? কেনই বা এই নাম?

মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও অস্তিত্বের কথা চিন্তা করলে প্রথমেই মাথায় আসে কণা আর বলের ধারণা। এই দুই প্রধান ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে সমগ্র বিশ্বজগৎ। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুকণা থেকে শুরু করে বৃহদাকৃতির গ্যালাক্সি, সবই কণার সমষ্টি। তাদের মধ্যেকার ক্রিয়াশীল বলসমূহ সমগ্র বিশ্বজগৎকে স্থিতিশীল করে রেখেছে। কণা ও বল চালিত এই মহাবিশ্বে আমরা বাস করি।

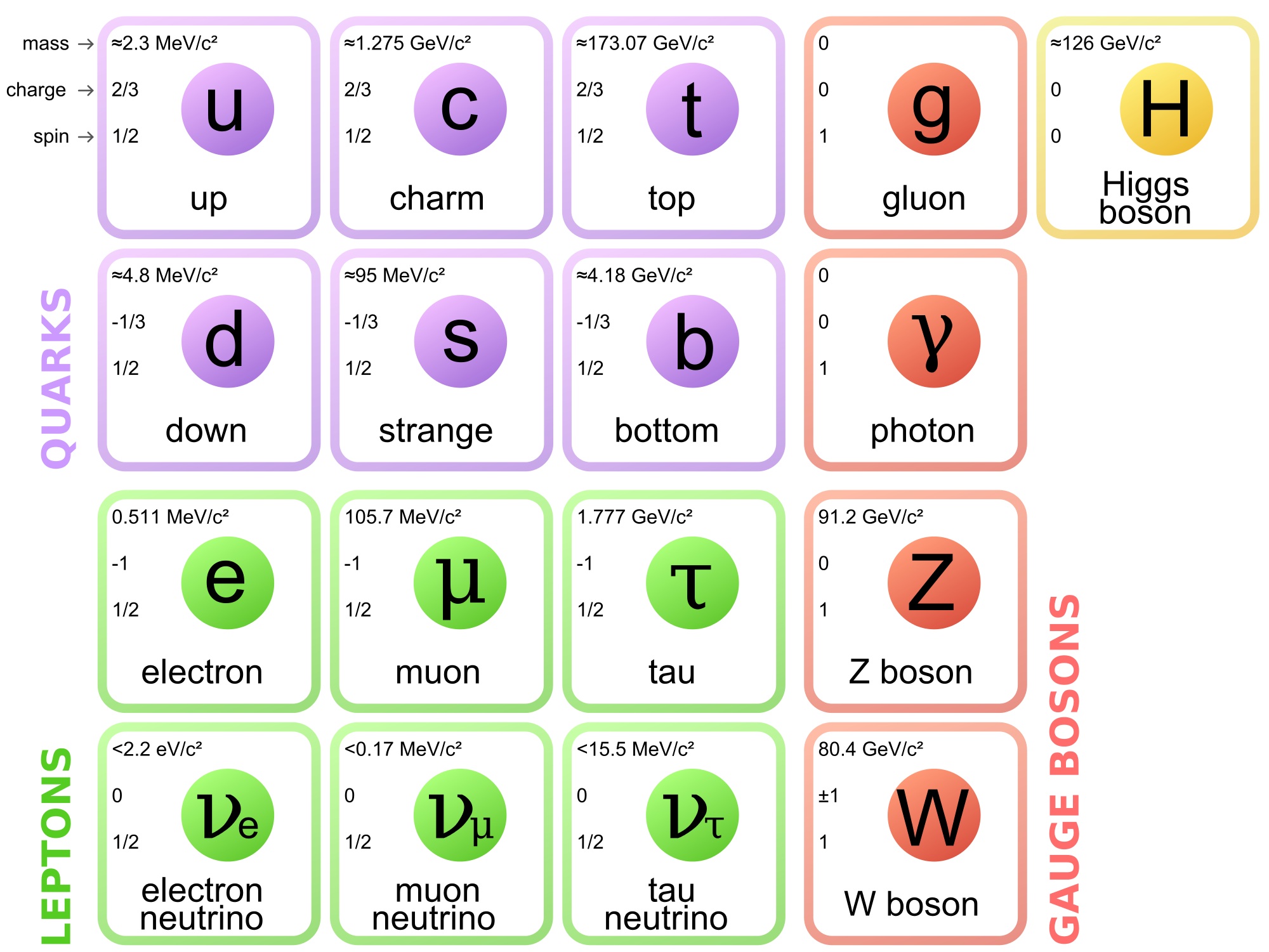

কণা সম্পর্কে বুঝতে হলে স্বাভাবিকভাবেই মৌলিক কণার কথাই আসে সবার আগে। মৌলিক কণা হলো সেসব কণা যাদেরকে আর ক্ষুদ্র অংশে ভাঙা যায় না। যেমন ইলেকট্রন। অন্যদিকে প্রোটন ও নিউট্রন মৌলিক কণা নয়। এরা একাধিক কোয়ার্ক দিয়ে গঠিত। এখন পর্যন্ত জানা তথ্য মতে কোয়ার্ক হলো মৌলিক কণিকা। কণার এই বিশাল জগতকে সহজে বুঝার জন্য পদার্থবিজ্ঞানীরা একটা স্ট্যান্ডার্ড বা প্রমিত মডেল দাঁড় করিয়েছেন। যাকে বলা হয় মৌলিক কণাসমূহের প্রমিত মডেল (Standard Model of Elementary Particles)। গত শতাব্দীর ৭০-এর দশকে কণা পদার্থবিজ্ঞানীরা এই মডেলটি প্রণয়ন করেন। মৌলিক কণাসমূহের প্রকৃতি এবং মৌলিক বলসমূহের সাথে এদের আচরণের ধারণা পাওয়ার জন্য এই মডেলটি বৈজ্ঞানিক মহলে সর্বজনগৃহীত একটি তত্ত্ব।

এই মডেল অনুসারে যাবতীয় মৌলিক কণাসমূহ দুইটি প্রধান ভাগ ভাগ করা হয়। এক ভাগের নাম ‘ফার্মিওন’ আর অপরভাগের নাম ‘বোসন’। ফার্মিওন কণা হলো এই মহাবিশ্বের ‘বিল্ডিং ব্লক’। এরাই পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে সকল বস্তু (ম্যাটার) গঠন করে। অপরদিকে বোসন কণা হলো মৌলিক বলবাহী কণা। এরা মৌলিক বলসমূহ বহন করে এবং বলগুলো কীভাবে কোথায় কাজ করবে তা নিয়ন্ত্রণ করে।

ফার্মিওনসমূহকে মোটা দাগে দুই শ্রেণিতে ভাগ করা হয়- কোয়ার্ক এবং লেপ্টন। কোয়ার্ক আবার ছয় প্রকার- আপ, ডাউন, টপ, বটম, চার্ম ও স্ট্রেঞ্জ। অপরদিকে ইলেকট্রন ও এর জাতসমূহ লেপ্টনের অন্তর্ভুক্ত। কোয়ার্ক ও লেপ্টনের মধ্যে মূল পার্থক্য হলো কোয়ার্কসমূহ সবল বল অনুভব করে, কিন্তু লেপ্টনগুলো করে না।

এখন আসি বোসনের গল্পে। আগেই জেনেছি মৌলিক বলবাহী কণাগুলোই বোসন কণা। এ কণাগুলো হলো- গ্রাভিটন, ফোটন, গ্লুওন এবং ডব্লিউ-জেড বোসন। প্রকৃতিতে বিদ্যমান চারটি মৌলিক বল- মহাকর্ষ বল, তড়িৎচৌম্বক বল, সবল নিউক্লীয় বল এবং দুর্বল নিউক্লীয় বল। গ্রাভিটনকে মহাকর্ষ বলের বাহক হিসেবে ধারণা করা হয়, যদিও এখনো এই কণার অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে বিজ্ঞানীদের ধারণা এই কণা অবশ্যই বিদ্যমান।

অন্য বোসনগুলোর মধ্যে ফোটন তাড়িতচুম্বকীয় শক্তি বহন করে এবং গ্লুওন সবল নিউক্লীয় বল বহন করে, যা নিউট্রন ও প্রোটন নিউক্লিয়াসের মধ্যে একসাথে ধরে রাখে। অপরদিকে W এবং Z বোসন দুর্বল নিউক্লীয় বলের জন্য দায়ী, এর ফলে তেজস্ক্রিয় নিউক্লিয়াসে বিটা-ক্ষয় হয়। আরও একধরনের বোসন কণা আছে যার নাম হিগস বোসন। এ কণাই আমাদের এই আলোচনার মূল বিষয়।

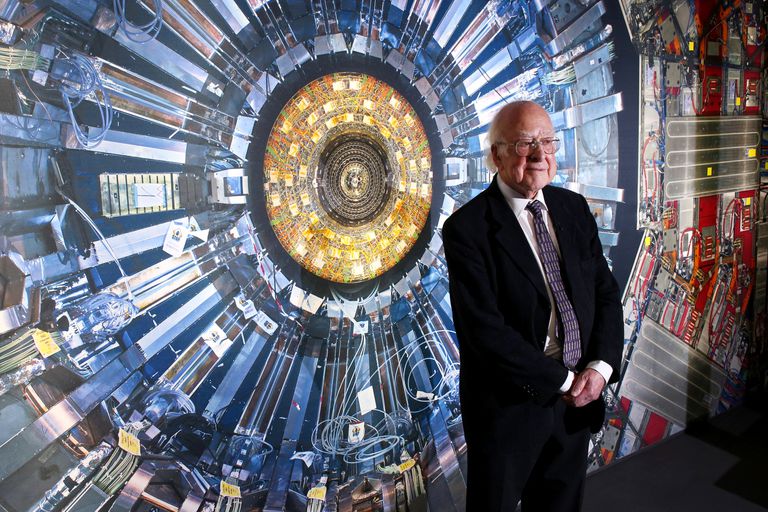

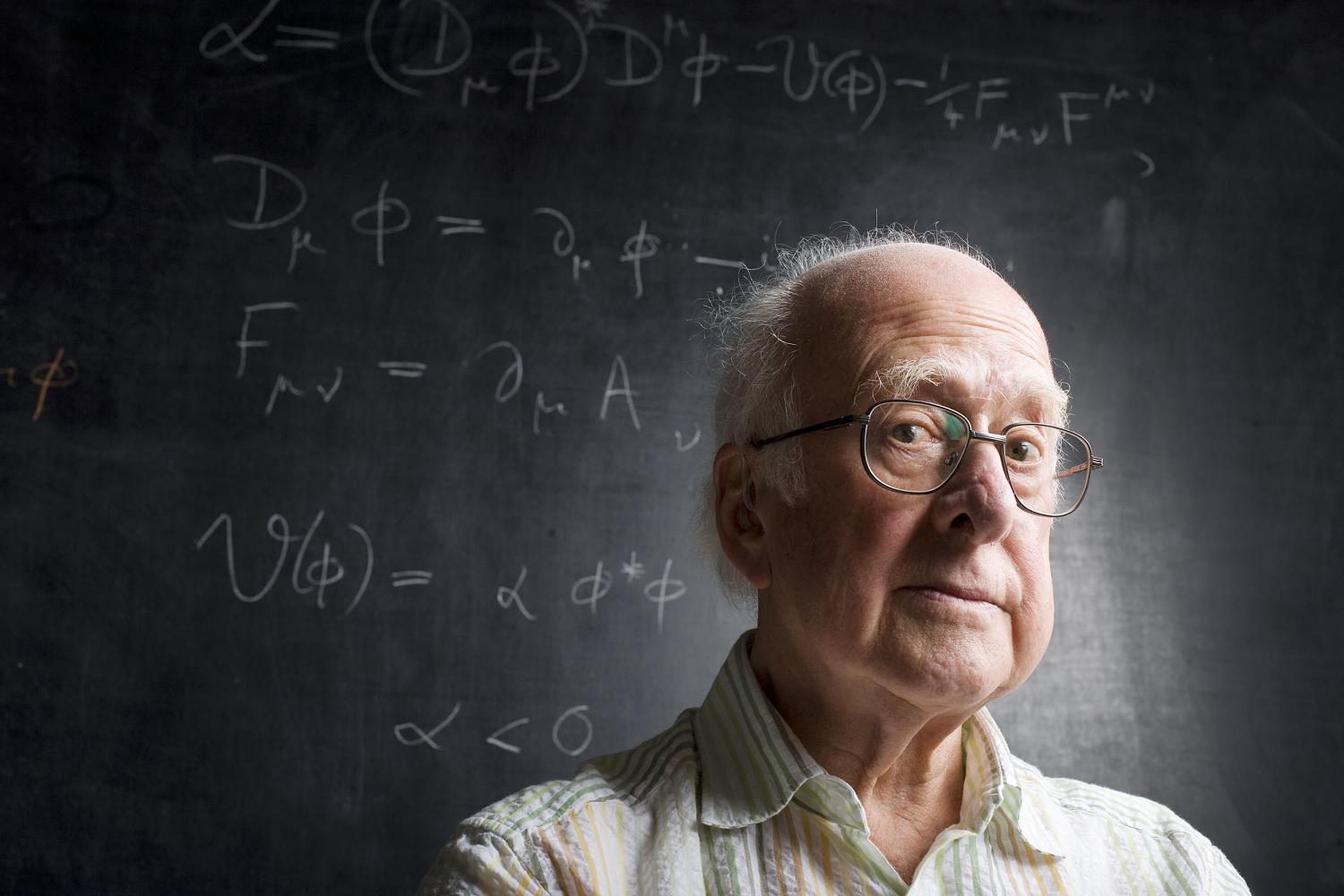

হিগস কণার অস্তিত্ব প্রথম খুঁজে পাওয়া যায় ২০১২ সালে। কিন্তু গত শতাব্দীর ষাটের দশকে এই হিগস কণা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন পিটার হিগস সহ আরও কয়েকজন পদার্থবিজ্ঞানী। কিন্তু কীভাবে এরকম একটা কণা থাকার ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হয়েছিল সেটা জানতে হলে আমাদেরকে ইতিহাসের পাতাগুলোয় চোখ বুলাতে হবে।

বল এবং কণার ধারণা পরিষ্কার হওয়ার পর যে বিষয়টি প্রথমে আসে তা হলো মহাবিশ্বের অস্তিত্বের একটা বড় কারণ হলো ভর। বস্তুসমূহ কণা দ্বারা গঠিত, আবার এই মহাবিশ্ব গঠিত অসংখ্য বস্তু দ্বারা। সুতরাং বস্তু তথা কণার ভর না থাকলে মহাবিশ্বের বৃহৎ, ক্ষুদ্র কোনো বস্তুই গঠিত হতে পারতো না। তাহলে বস্তু গঠনকারী এই মৌলিক কণায় (যে কণাগুলোকে আর ভাঙা যায় না) ভর আসে কোথায় থেকে? আবার সব কণারই যে ভর আছে তাও নয়। যেমন ফোটনের ভর নেই। বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারছিলেন না কেন কিছু কিছু সাব এটমিক কণা ভরের সাথে সম্পর্কিত আবার কিছু কণা ভরহীন।

১৯৬৪ সালে পিটার হিগস নামে একজন ব্রিটিশ পদার্থবিজ্ঞানী এমন একটি ক্ষেত্রের ধারণা উপস্থাপন করলেন যা মহাবিশ্বের অস্তিত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে পারে। সেই হাইপোথিটিক্যাল ক্ষেত্রের নাম হয় হিগস ফিল্ড বা হিগস ক্ষেত্র। এই ধারণা অনুসারে এই মহাবিশ্ব বিশাল হিগস ক্ষেত্র দ্বারা আবৃত। এই ক্ষেত্র দিয়ে অতিক্রমের সময় মৌলিক কণাসমূহ ক্ষেত্রের সাথে যে মিথস্ক্রিয়ায় লিপ্ত হয় তা তাদেরকে ভর দান করে। কিছু কণা হিগস ফিল্ডের সাথে বেশিমাত্রায় ক্রিয়া করে ফলে তারা বেশি ভর লাভ করে আবার কিছু কণা কম ক্রিয়ার ফলে তুলনামূলক কম ভর লাভ করে।

ব্যাপারটা সহজে বুঝার জন্য পুকুরের পানিকে হিগস ক্ষেত্র হিসেবে কল্পনা করা যেতে পারে। পানির ভেতর একটা মাছ ছেড়ে দিলে মাছটি সহজেই পানি ভেদ করে সামনে এগিয়ে যেতে পারবে। কারণ তার আকার ছোট হওয়ায় পানির সাথে কম সংস্পর্শে আসবে ফলে কম বাধাপ্রাপ্ত হবে। অপরদিকে একজন মানুষের ক্ষেত্রে আকার বেশি হওয়ার কারণে তার শরীর অধিক পরিমাণে পানির সংস্পর্শে আসবে ফলে বাধার পরিমাণ বেশি হবে; হিগস ক্ষেত্রের সাথে তুলনা করলে বলা যায় বেশি ভর লাভ করবে। কিন্তু আকারে বড় হলেই কেবল বেশি ভর লাভ করবে এমন নয়, বরং এটা নির্ভর করে বস্তুকণাটি কত বেশি হিগস ক্ষেত্রের সাথে ক্রিয়া করে তার উপর। যেমন, ফোটন কণা হিগস ক্ষেত্র অতিক্রমের সময় ক্ষেত্রের সাথে কোনোরকম আন্তক্রিয়ায় লিপ্ত হয় না। এর ফলে ফোটন কোনো ভর লাভ করে না। অপরদিকে কোয়ার্কসমূহ এই ক্ষেত্র অতিক্রমের সময় ক্ষেত্রের সাথে সরাসরি আন্তক্রিয়ায় লিপ্ত হয়, ফলে ভর লাভ করে।

তাহলে হিগস ফিল্ডের সাথে হিগস বোসন কীভাবে সম্পর্কিত? কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যায় মৌলিক কণাসমূহকে কণা বা তরঙ্গ হিসেবে বিবেচনা না করে ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ সকল মৌলিক কণার আলাদা আলাদা ক্ষেত্র রয়েছে। সমগ্র মহাবিশ্ব এরকম বিভিন্ন ধরনের ক্ষেত্র দ্বারা আবৃত এবং এই ক্ষেত্রগুলো একে-অপরের সাথে আন্তক্রিয়ায় লিপ্ত। এই ক্ষেত্রগুলোকে উত্তেজিত করতে পারলে উক্ত ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট কণা বা তরঙ্গ বের হয়ে আসে। আর তখনই কেবল আমরা তা পর্যবেক্ষণ করতে পারি। যেমন, তাড়িতচৌম্বক ক্ষেত্রকে উত্তেজিত করলে ফোটন বেরিয়ে আসে। তেমনিভাবে হিগস ক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কিত কণা হলো হিগস বোসন। এটি হিগস ফিল্ড এর ক্ষুদ্রতম অংশ। আবার যদি পানির উদাহরণের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে আমরা সবাই স্বীকার করবো যে পানি একটি নিরবচ্ছিন্ন মাধ্যম। পানি অসংখ্য অণু দ্বারা গঠিত হলেও আপাতদৃষ্টিতে পানিতে কোনো ফাঁক নেই। তেমনি ভাবে হিগস ফিল্ড অগণিত হিগস বোসন কণা দ্বারা গঠিত এক নিরবচ্ছিন্ন ক্ষেত্র।

পিটার হিগস যখন হিগস ফিল্ডের ধারণা দিয়েছিলেন তখন সেটি স্বীকৃতি পায়নি এজন্য নয় যে গাণিতিক কোনো ভুল ছিল। বরং অদৃশ্য ক্ষেত্র কণাসমূহকে বল প্রদান করছে এই ব্যাপারটা তখন কেউ হজম করতে পারেনি। কিন্তু এতে পিটার হিগস থেমে যাননি। তার দেওয়া গাণিতিক সমীকরণের উপর ভিত্তি করেই অনেক গবেষণা হয়েছে কিন্তু হিগস বোসন খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়ে উঠছিল না। কোনো ক্ষেত্রকে উত্তেজিত করতে কতটা শক্তির প্রয়োজন তা নির্ভর করে সেই ক্ষেত্রের সাথে সম্পৃক্ত কণার ভরের উপর। ফোটনের তুলনায় হিগস বোসন কণার ভর অনেক বেশি। আবার হিগস কণা তৈরির সাথে সাথেই অন্য কণায় পরিণত (Decay) হয়ে যায়। এ সকল কারণে হিগস কণা খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।

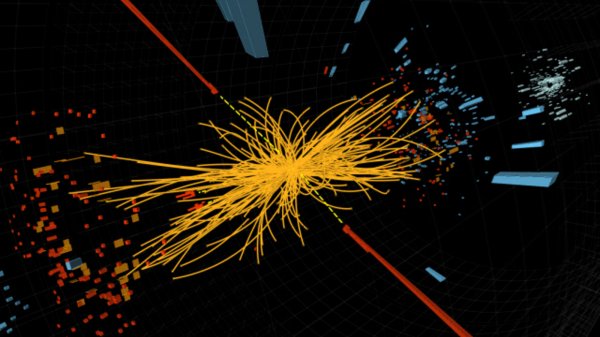

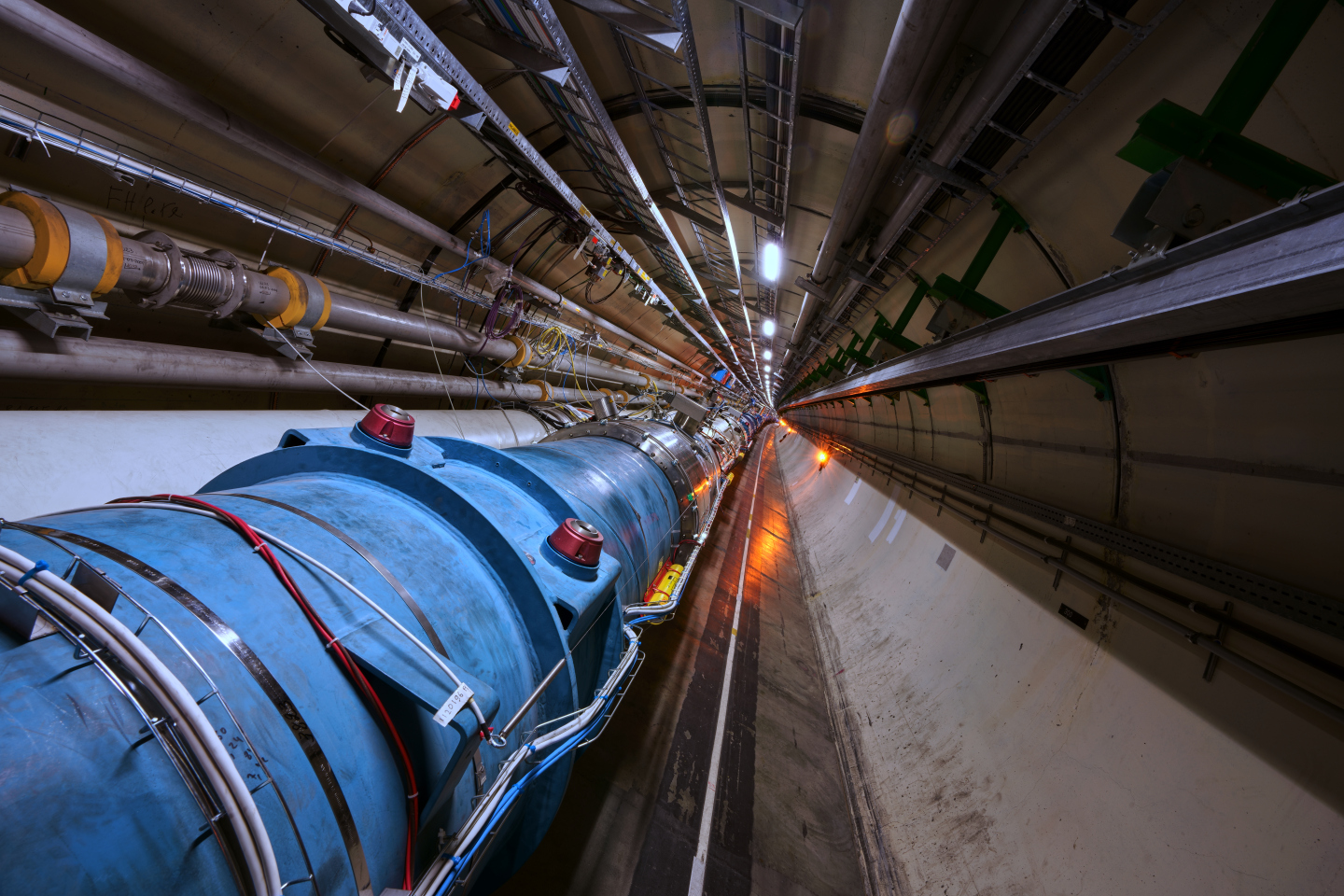

এর সমাধানে ২০০৮ সালে তৈরি করা হলো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পার্টিকেল একসিলারেটর যন্ত্র- LHC (Large Hadron Collider)। এলএইচসি, CERN এর সবচেয়ে বড় Particle Accelerator যা প্রায় ২৭ কিলোমিটার দীর্ঘ এক টিউব। এর ভেতরের হাজার হাজার শক্তিশালী চুম্বকের সাহায্যে দুইটি বিপরীতমুখী চার্জিত প্রোটন বীমকে প্রায় আলোর সমান (৯৯.৯℅) গতিতে সংঘর্ষ ঘটানো হয়। এই সংঘর্ষের ফলে ঠিক বিগ ব্যাংয়ের মতো একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়, ফলে সাব এটমিক কণাগুলো বের হয়ে আসে। যেহেতু হিগস একটা অদৃশ্য ক্ষেত্র তাই একে সরাসরি পর্যবেক্ষণ সম্ভব নয়। তাই এরকম সংঘর্ষের ফলে হিগস ফিল্ডে আলোড়ন তৈরি হয় যার ফলে হিগস কণা বেড়িয়ে আসে। সমস্যা ছিল হিগস কণা তৈরির খুব অল্প সময়ের মধ্যে ক্ষয় (Decay) হয়ে অন্য কণায় পরিণত হয়। তাই বিজ্ঞানীরা পরীক্ষালব্ধ তথ্যে সমীকরণ থেকে পাওয়া এই Decay Pattern খুঁজতে থাকেন। কিন্তু তারপরও কাজটা সহজ ছিল না।

অবশেষে ২০১২ সালের ৪ জুলাই এলএইচসি-র পরীক্ষার ফলাফল থেকে একটা নতুন কণার অস্তিত্ব পাওয়া যায় যার ভর হিগস কণার ধারণাকৃত ভরের প্রায় সমান। ফলে সেই কাঙ্ক্ষিত হিগস কণার অস্তিত্ব নিশ্চিত করা যায়। সার্নের বিজ্ঞানীরা যখন ঘোষণা দিলেন যে তারা হিগস বোসন খুঁজে পেয়েছেন তখন তারা আসলে প্রমাণ করে দিলেন পিটার হিগসের প্রস্তাবিত হিগস ফিল্ডের অস্তিত্ব রয়েছে। এরূপ কণা থাকার ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য ব্রিটিশ পদার্থবিদ পিটার হিগস ও বেলজিয়ান পদার্থবিদ ফ্রাঁসোয়া এংলার্টকে ২০১৩ সালে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

হিগস বোসন আবিষ্কারের পর বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যমগুলোতে বেশ মাতামাতি হয়। এদেশে বিজ্ঞানের কোনো একটা আবিষ্কার নিয়ে এতটা মাতামাতি কিছুটা অস্বাভাবিক মনে হতে পারে। তবে এর কারণ লুকিয়ে আছে হিগস বোসনের ‘বোসন’ শব্দটির মধ্যে। এই বোসন শব্দটি নেওয়া হয়েছে গত শতাব্দীর বিশের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক সত্যেন বোসের নাম থেকে। কেন তার নামে বোসন কণার নাম হলো? তিনি এবং আইনস্টাইন বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন নামক একটি কোয়ান্টাম সংখ্যায়নের প্রবর্তন করেন যে সংখ্যায়নের নীতি এই ভাগের কণাগুলো মেনে চলে। তাই এই কৃতিত্বস্বরূপ এই শ্রেণির কণার নাম দেওয়া হয় বোসন। হিগস কণাও এই ভাগের বৈশিষ্ট্যগুলো মেনে চলে বিধায় নাম হয়েছে হিগস বোসন। অর্থাৎ সত্যেন বোস হিগস কণার আবিষ্কারক ছিলেন না। হিগস কণার চরিত্র কণা পদার্থবিদ্যার প্রমিত মডেল অনুসারে যে ভাগে পড়েছে সেই ভাগের আবিষ্কারক ছিলেন সত্যেন বোস।

হিগস বোসন তথা হিগস ফিল্ডের প্রমাণ পাওয়া সমগ্র পদার্থবিজ্ঞানে জন্য গুরুত্বপূর্ণ এক আবিষ্কার। হিগস ক্ষেত্র না থাকলে কোনো পরমাণুর গঠন সম্ভব হতো না। যার মানে এই মহাবিশ্বেরই কোনো অস্তিত্ব থাকতো না। হিগস ক্ষেত্র অন্যসব বল ক্ষেত্র থেকে আলাদা। সবস্থানেই এই ক্ষেত্রের মান সমান। তাই হিগস ক্ষেত্র সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারলে বিশ্বজগতের অন্যসব রহস্য ভেদ করা সহজ হয়ে যাবে। আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো হিগস কণাও অন্যসব মৌলিক কণা থেকে আলাদা। এটাই কেবল একমাত্র কণা যার কোনো স্পিন নেই। এর আগে গাণিতিক সমীকরণ ব্যতীত বাস্তবে এরকম ফলাফল পাওয়া যায়নি। এসব কারণেই হিগস বোসন এত গুরুত্বপূর্ণ।

এতক্ষণে আমরা বুঝতে পেরেছি হিগস বোসন তথা হিগস ফিল্ড এই মহাবিশ্বের অস্তিত্বের একটা বড় কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত করে ঠিকই কিন্তু এটার সাথে ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোনো সম্পর্ক নেই। তাহলে এর নাম ‘ঈশ্বর কণা’ হলো কীভাবে?

আসলে বলতে গেলে দুর্ঘটনা বশত হয়েছ! বিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরেছিলেন যে হিগস ক্ষেত্রের অস্তিত্ব অবশ্যই থাকতে হবে। কেননা তা না হলে কণা পদার্থবিদ্যার প্রমিত মডেল পূর্ণতা পায় না এবং মৌলিক কণার ভর লাভের কারণও ব্যাখ্যা করা সম্ভব না। তাই পিটার হিগসের ধারণা পাওয়ার পর থেকেই বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করতে থাকেন এই কণাকে খুঁজে পাওয়ার। কিন্তু এটিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না কিছুতেই। এদিকে নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকে আরেক নোবেল বিজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী লিও ল্যাডারম্যান হিগস বোসনের ওপর ভিত্তি করে একটি রসরচনামূলক বই লিখে ফেলেন যার শিরোনাম দেন ‘দি গডড্যাম পার্টিকেল’। কিন্তু প্রকাশক ‘ড্যাম’ অংশটিকে অমার্জিত মনে করে সেটি বাদ রেখে বইয়ের নাম রাখলেন ‘দি গড পার্টিকেল’। ব্যস, সেই থেকে হিগস বোসন অধিকাংশ মানুষের কাছে গড পার্টিকেল বা ঈশ্বর কণা নামে পরিচিত।