রাতের বেলা মিট মিট করে জ্বলতে থাকা তারকাখচিত আকাশের দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থেকে মুগ্ধ হতে ভালোবাসেন অনেকে। আবার অনেকে একইসাথে ভাবতে ভালোবাসেন এই মহাবিশ্বের রহস্য নিয়ে। কীভাবে মহাবিশ্বের শুরুটা হয়েছিল? কী আছে দূর অন্তরীক্ষের গ্রহ-নক্ষত্রগুলোতে? এগুলো সৃষ্টিই বা কীভাবে হয়? কোথায় এর শুরু? কোথায় এর শেষ?

কেবল বিজ্ঞানী নয়, সাধারণ মানুষ কিংবা শখের তারকাপ্রেমিকের মনেও যুগের পর যুগ ধরে এসব প্রশ্ন বিস্ময় জাগিয়ে আসছে। বিজ্ঞানীরা উত্তর খুঁজে চলেছেন এসব প্রশ্নের। তার অনেকগুলোর উত্তর আজ আমাদের জানা, অনেকগুলোর দিকে ছুড়ে দিতে হয়েছে অনুমানের ঢিল। আবার অনেকগুলো আমাদের এখনো অজানা, যা অদূর ভবিষ্যতে হয়তো জানা যাবে কিংবা হয়তো থেকে যাবে শেষ পর্যন্ত অধরাই।

কিন্তু এই অসীম মহাবিশ্বে লক্ষ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরের গ্রহ-নক্ষত্র, ছায়াপথ থেকে কীভাবে প্রতিনিয়ত এসব উত্তরের সন্ধান করা হয়? যার কোনোটিতে আমরা কখনো পৌঁছাতেও পারবো না, সেসব গ্রহের কিংবা ছায়াপথের সন্ধান কীভাবে পান তারা? আর কীভাবেই বা বিজ্ঞানীগণ সেসব সম্পর্কে এত চমকপ্রদ সব তথ্য আমাদের সামনে তুলে ধরেন? বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে এতসব তথ্য আমরা জানলাম কীভাবে?

সব প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে আলোর মধ্যে। পুরো মহাবিশ্বের সাথে আমাদের এক সেতুবন্ধন তৈরি করে দিয়েছে আলো। গ্রহ-নক্ষত্রগুলো থেকে সরাসরি বা প্রতিফলিত হয়ে আসা আলোকে বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা সেই আলোক উৎস সম্পর্কে তথ্য পেয়ে থাকেন। শুধু তা-ই নয়, এই মহাবিশ্ব সৃষ্টির রহস্যের সূত্রও আছে আলোর মধ্যে। উৎস থেকে সরাসরি বা প্রতিফলিত হয়ে আসা আলোক ধর্মকে ব্যবহার করে পাওয়া তথ্য থেকেই আলোক উৎসের পরিবেশ, অবস্থা এবং দূরত্ব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

যদিও আলো তার উৎস থেকে আমাদের কাছে পৌঁছাতে বিলিয়ন বছর সময় নেয়, তারপরও তা থেকে বিজ্ঞানীগণ বেশ কয়েক ধরনের তথ্য উদ্ধার করতে পারেন। আর জ্যোতির্বিদগণ সেগুলোকে একসাথে করার পরই যে ফলাফল আসে তার থেকে পাওয়া যায় এই মহাবিশ্বের চমকপ্রদ সব তথ্য।

কিন্তু এই ব্যাপারে বিস্তারিত জানবার আগে খুব সংক্ষেপে আলোর কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে বলা যাক, যা আমাদের এই পরবর্তী আলোচনার সঙ্গী হবে (আলোর তড়িৎচৌম্বক ধর্ম সম্পর্কিত ধারণা থাকলে এই অংশটি না পড়লেও চলবে)। যদিও আলো কী তা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়।

একনজরে আলো

খুব সাধারণ আর সংক্ষিপ্ত অর্থে বলতে গেলে, আলো শক্তির ক্ষুদ্রতম এক রূপ, যা স্থানান্তরিত হতে পারে আর আমাদের দেখতে সাহায্য করে। এই অতি পরিচিত আলোর এক রহস্যময় ধর্ম হলো একইসাথে কণা এবং তরঙ্গের ন্যায় আচরণ। আলোর ক্ষুদ্রতম মৌলিক কণা হলো ফোটন, যার কোনো বাস্তবিক রূপ নেই, যাকে ভাঙা যায় না, শুধু সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায়। আর ফোটনই হলো আলোক শক্তির বাহক।

আবার, পদার্থের আণবিক স্তরে গেলে দেখা যাবে, তাপ প্রয়োগে উত্তেজিত ইলেকট্রন এক কক্ষপথ থেকে নিচের আরেক কক্ষপথে নেমে গেলে তরঙ্গাকারে শক্তি বিকিরণ করে, আর এই বিকিরণই আলো রূপে আমরা দেখতে পাই। শক্তির এই বিকিরণ ঘটে তরঙ্গ রূপে। গতিশীল আধানের ফলে তৈরি হয় চলমান তড়িৎক্ষেত্র, আর এই তড়িৎক্ষেত্র তার সাথে লম্বভাবে একইদিকে চলমান চৌম্বকক্ষেত্র উৎপন্ন করে।

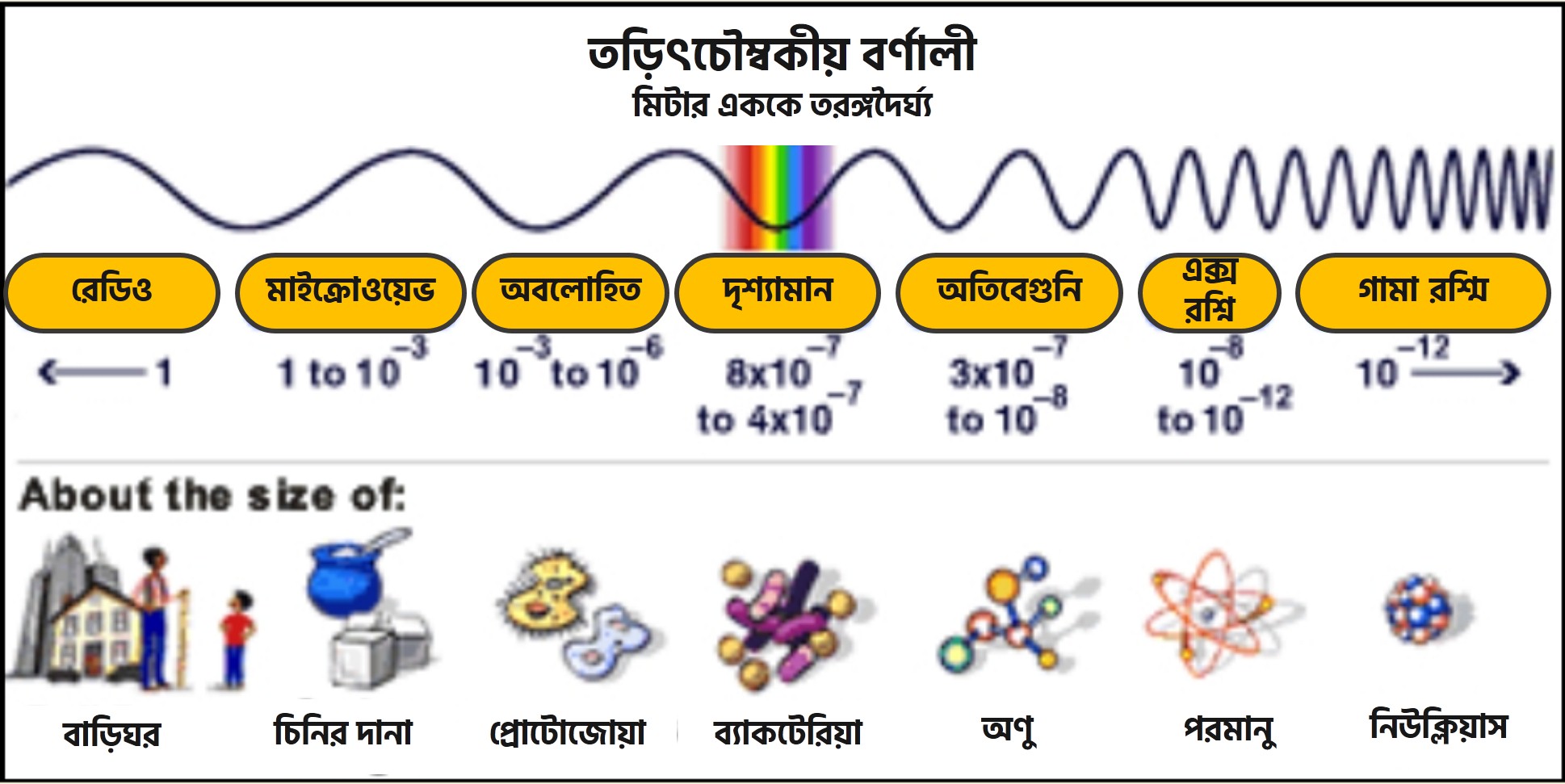

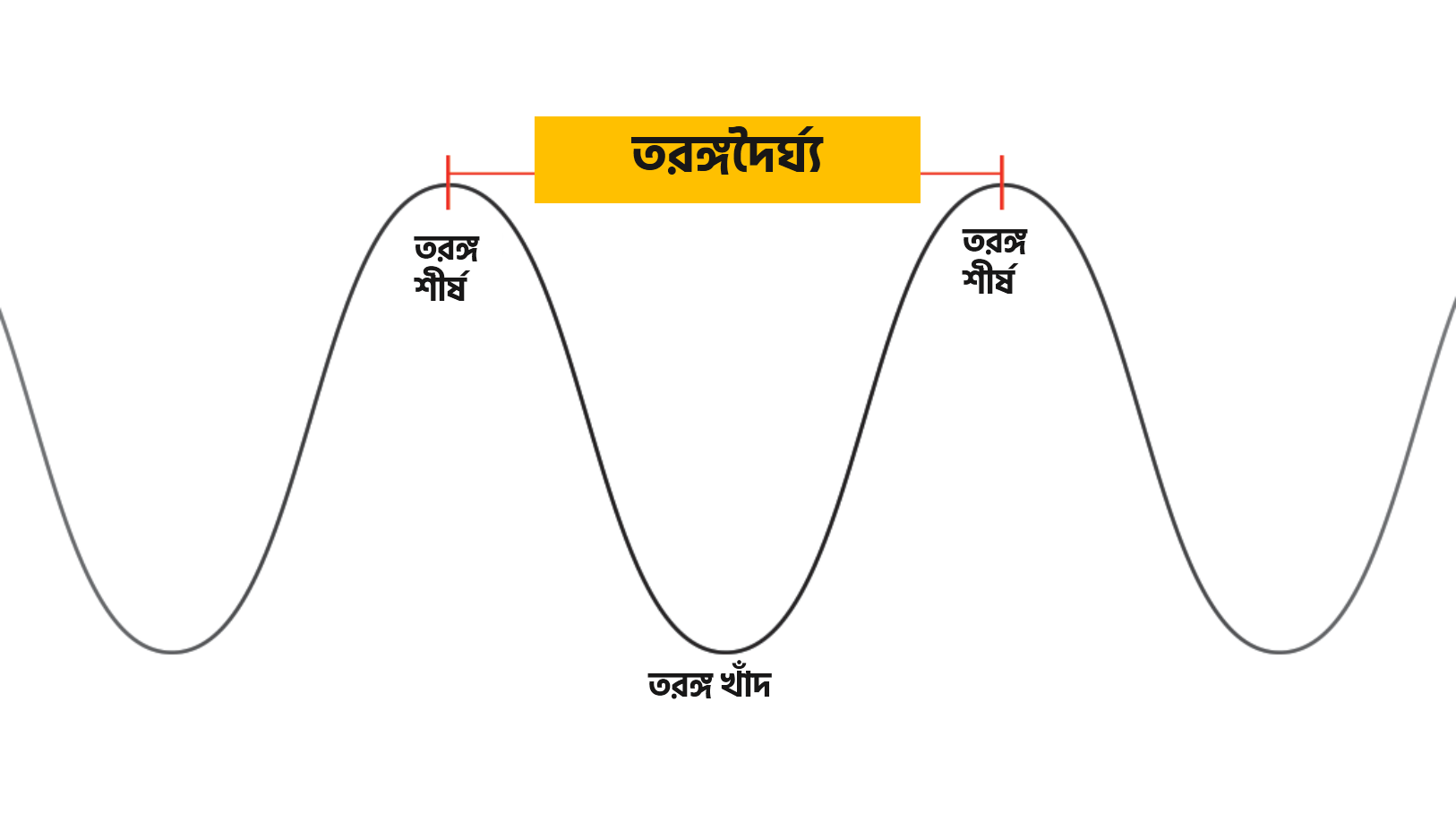

একটু অন্যভাবে বললে ‘তরঙ্গ রূপে শক্তির প্রবাহ’। এই তরঙ্গ রূপকেই আমরা চিনি তড়িৎচৌম্বকীয় বিকিরণ বা ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন হিসেবে। চলমান তরঙ্গগুলোর রয়েছে বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্য। অতিক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণ থেকে শুরু করে অতিকায় বৃহদাকার তরঙ্গদৈর্ঘ্য নিয়ে তৈরি পরিবার হলো তড়িৎচৌম্বকীয় বর্ণালী বা ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম।

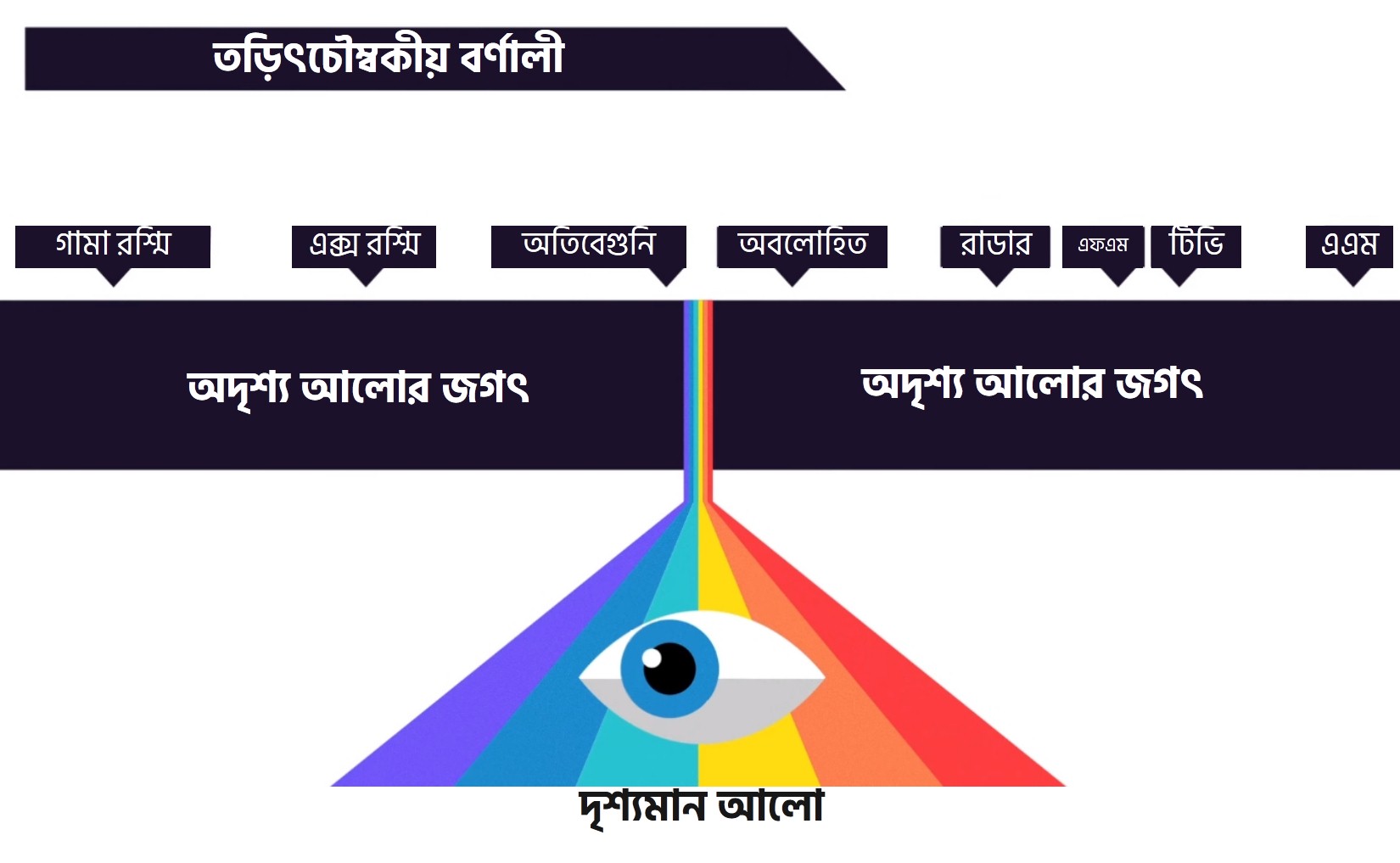

আলো বলতে কেবল আমরা দৃশ্যমান আলোকেই বোঝাই। অন্যভাবে বলতে গেলে, আমাদের মস্তিষ্ক যে তরঙ্গদৈর্ঘ্যগুলোকে দৃশ্যমান রঙ হিসেবে চিনতে পারে। তড়িৎচৌম্বকীয় বর্ণালীর খুব ক্ষুদ্র একটা অংশজুড়ে আছে এই দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সীমা। কিন্তু এর বাইরেও আছে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিশাল এক জগৎ, যা আমরা খালি চোখে দেখি না। এর থেকে ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের হলো গামা রশ্মি, এক্স রশ্মি, অতিবেগুনি রশ্মি। আর বড় তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আছে অবলোহিত রশ্মি, মাইক্রোওয়েভ, রেডিও তরঙ্গ।

দশ পিকোমিটারের থেকে কম তরঙ্গদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট গামা রশ্মি সবথেকে ক্ষুদ্র পর্যায়ের, যা একটি হাইড্রোজেন অণুর ব্যাসের থেকেও ছোট। অন্যদিকে বৃহৎ রেডিও তরঙ্গের সীমা ১ মিলিমিটার থেকে ১০০ কিলোমিটার পর্যন্তও হতে পারে। আর আমাদের দৃশ্যমান আলোর জন্য এই সীমা মাত্র প্রায় ৩৯০ ন্যানোমিটার থেকে ৭৫০ ন্যানোমিটার পর্যন্ত। সকল তরঙ্গদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট রশ্মির সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো এরা তরঙ্গ-কণা তত্ত্ব মেনে চলে এবং প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৩,০০,০০০ কিলোমিটার বেগে ছুটে চলে শূন্যস্থানে।

দৃশ্যমান আলো ছাড়াও বিজ্ঞানীগণ এসব অদৃশ্য আলোর জগৎ থেকে বের করে আনেন সে সকল তথ্য। তড়িৎচৌম্বকীয় বর্ণালীর তরঙ্গদৈর্ঘ্য, কম্পাঙ্ক, আলোর বিচ্ছুরণ, বিকিরণ, উজ্জ্বলতা, প্রাবল্য, গতিকে কাজে লাগান তারা মহাবিশ্বের রহস্য উদ্ঘাটনে।

আলোর আচরণ বাস্তবে আরো অনেক বেশি জটিল। আলোর গল্পটা নাহয় আরেকদিনের জন্য তোলা থাকুক। এবার জানা যাক কীভাবে এই আলো মহাবিশ্বের তথ্য বাহকের ভূমিকা পালন করে।

তথ্যবাহী আলো

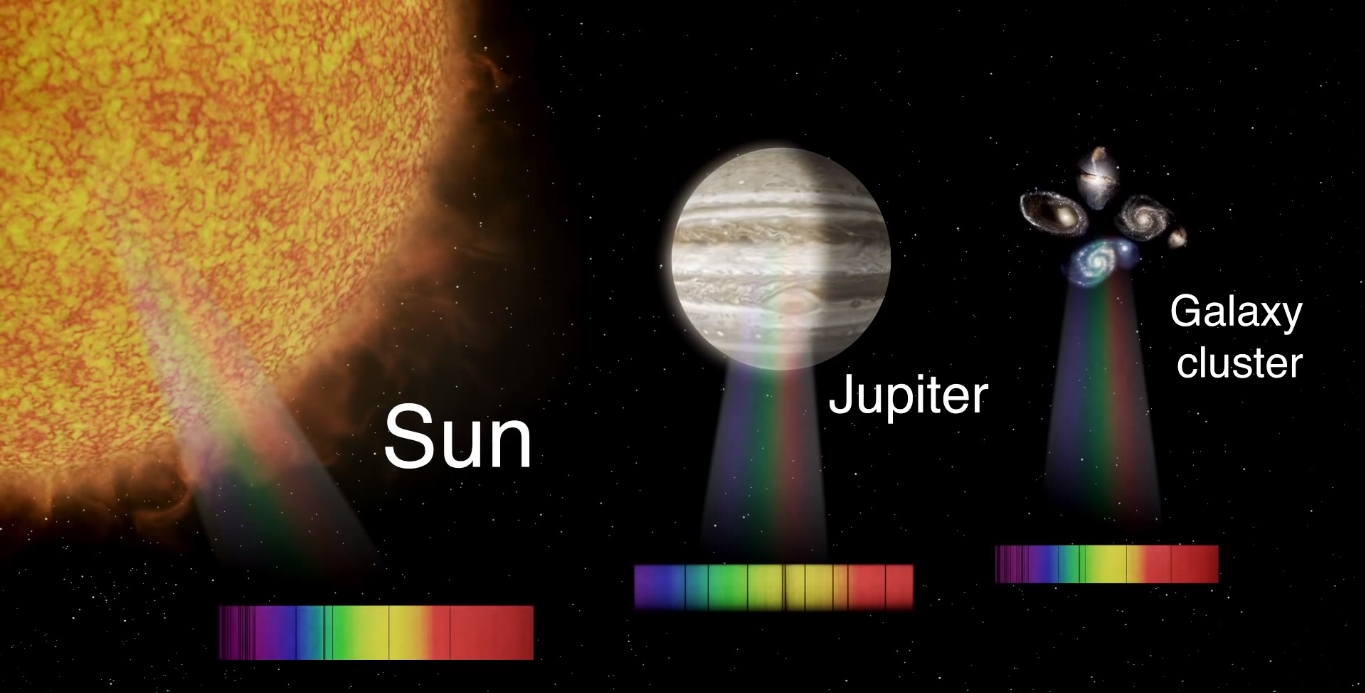

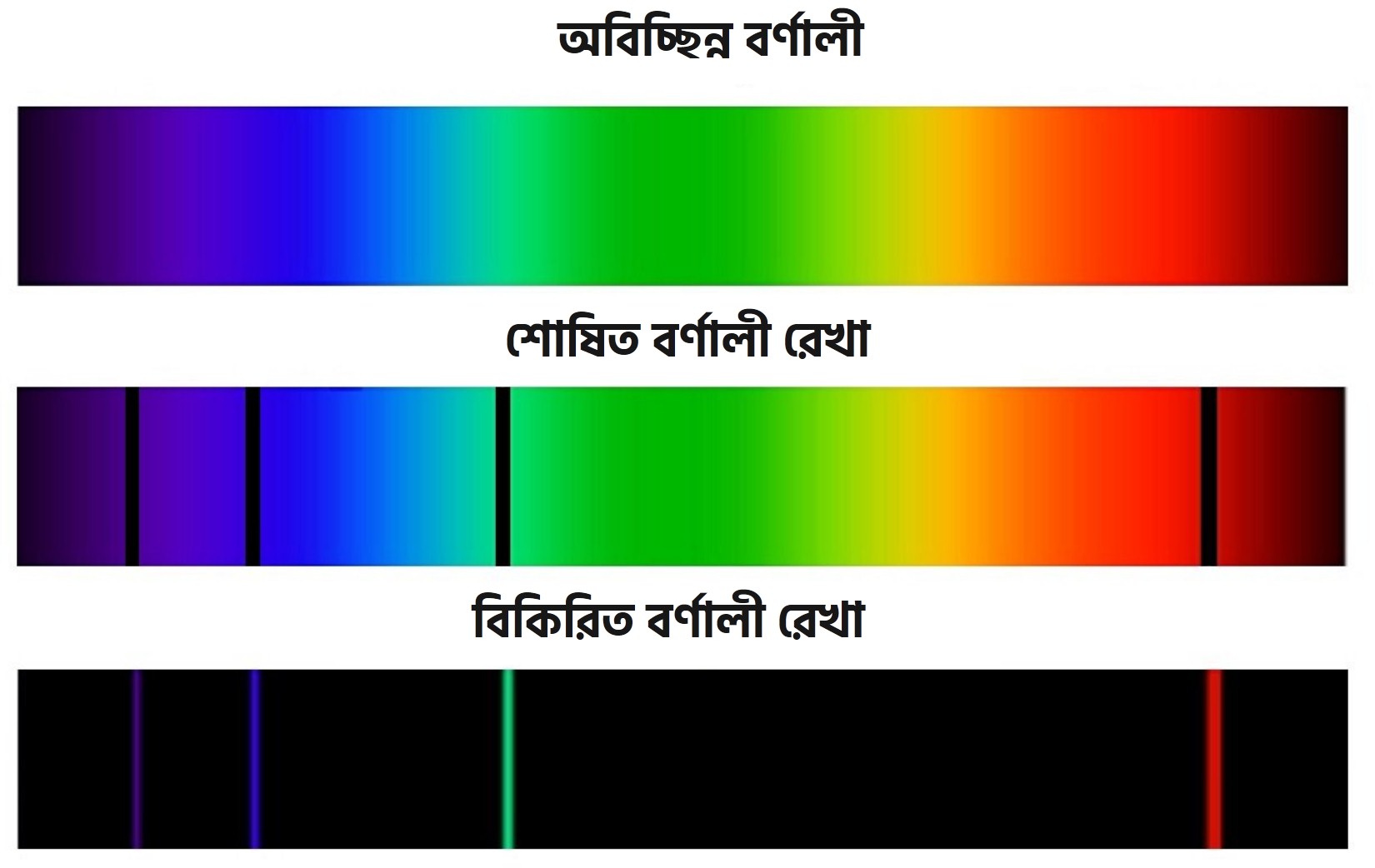

প্রত্যেকটি তরঙ্গদৈর্ঘ্য আর কম্পাঙ্ক বিজ্ঞানীদের কাছে মহাবিশ্বের বিভিন্ন বস্তুকে একটি ভিন্ন আঙ্গিকে তুলে ধরে। সূর্যের আলোকরশ্মিকে কোনো প্রিজমে ফেললে তা আমাদের দৃশ্যমান সাত রঙে বিভক্ত হবার মাধ্যমে বিচ্ছুরিত হয়। ঠিক সেরকমই কোনো গ্রহ, নক্ষত্র কিংবা গ্যালাক্সি থেকে আসা আলোকে একধরনের বর্ণালীবিক্ষণ যন্ত্রে ফেললে তা উৎস থেকে আসা আলোকে সেই উৎসের উপাদানের রঙে তরঙ্গদৈর্ঘ্য অনুযায়ী বিভক্ত করে দেয়। নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্দিষ্ট রঙের প্যাটার্ন তৈরি করে।

এই বর্ণালীবীক্ষণ জ্যোতির্বিদদের কাছে বেশ শক্তিশালী এক পদ্ধতি। কারণ এর সাহায্যে ঐ আলোক উৎস কোন ধরনের রাসায়নিক পদার্থকে শোষণ করছে অথবা কোন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ বিকিরণ করছে তা জানা যায়। উত্তপ্ত অবস্থায় বা আধানযুক্ত অবস্থায় কিছু রাসায়নিক পদার্থ কিছু নির্দিষ্ট বর্ণের বা তরঙ্গদৈর্ঘ্যের রশ্মি বিকিরণ করে, যাদের নিঃসৃত বর্ণালী রেখা বা এমিশন লাইন স্পেকট্রাম বলে। একে একটা কালার বারকোডের মতো ভাবা যায়। যেখানে শোষণ ঘটে বর্ণালী রেখা সেখানে কালো দেখায়, বাকি অঞ্চল নির্দিষ্ট রংয়ে বিভক্ত থাকে। এখন প্রশ্ন জাগতে পারে- এর থেকে কী কী তথ্য পাওয়া সম্ভব?

আলো কোনো উৎস থেকে সরাসরি অথবা প্রতিফলিত হয়ে আসতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জ্যোতির্বিদগণ উৎস থেকে আসা আলোর উজ্জ্বলতা নিয়ে উৎসাহ দেখান, কারণ আলোক উৎসের বস্তুটি থেকে শক্তির বিকিরণ ঘটে তড়িৎচৌম্বকীয় রশ্মি রূপে, যা থেকে এর পারিপার্শ্বিক অবস্থা জানা যায়। যেমন- মানবদেহও সারাক্ষণ অবলোহিত রশ্মি বিকিরণ করে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীগণ যখন জানতে পারেন এই তথ্যগুলো, তখন তারা খুব সহজেই বুঝে যান আলোক উৎসের গাঠনিক উপাদানগুলোর কথা। তারা জানতে পারেন উৎসটির ভর, এর পৃষ্ঠের তাপমাত্রা কত, কী পদার্থ দ্বারা তৈরি, পৃষ্ঠে থাকা রাসায়নিক গ্যাসীয় উপাদান, পৃষ্ঠের চাপ, এমনকি উৎসের ভৌত অবস্থা সম্পর্কেও। আর এর সবই সম্ভব হয় কেবলমাত্র উৎস থেকে আসা আলোর বর্ণালীবীক্ষণের সাহায্যে এবং বিকিরিত রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্যগুলোকে বিশ্লেষণ করে। বস্তুর মধ্যকার রাসায়নিক পদার্থ আর ভরের পরিমাণ থেকে হিসেব করে বিজ্ঞানীরা এর বয়স নির্ণয় করে ফেলতে পারেন।

দৃশ্যরূপের বাইরে

আমরা তড়িৎচৌম্বকীয় বর্ণালীর খুবই ক্ষুদ্র একটা অংশকে দৃশ্যমান আলো রূপে দেখি। কিন্তু এর বাইরেও আছে বিশাল বর্ণালী রেখার এক জগৎ, যা আমাদের চোখে ধরা দেয় না। এই জগতের সদস্য অবলোহিত রশ্মি, গামা রশ্মি, রেডিও তরঙ্গ, অতিবেগুনি রশ্মিরা। অদৃশ্য এই বিকিরণগুলো বিজ্ঞানীদের প্রতিনিয়ত সঙ্গ দিয়ে চলেছে নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কারে।

উদাহরণ হিসেবে অবলোহিত রশ্মির কথা বলা যায়। মহাবিশ্বের অনেক বস্তুই অবলোহিত রশ্মি বিকিরণ করে, যেমন- প্রোটোস্টার, গ্রহ-উপগ্রহ, বামন তারা প্রভৃতি। প্রোটোস্টার হলো শিশু নক্ষত্র, অর্থাৎ নক্ষত্রের তৈরি হবার একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়। আণবিক গ্যাস আর ধূলিকণার মেঘ থেকে জন্ম হয় নক্ষত্রের। নক্ষত্রের কেন্দ্র থেকে নির্গত হওয়া অবলোহিত রশ্মি ধূলি মেঘ ভেদ করে বেরিয়ে আসতে পারে। যার ফলে বিজ্ঞানীরা সুযোগ পান শিশু পর্যায়ের এই নক্ষত্রগুলোকে খুঁটিয়ে দেখার। এছাড়াও নতুন তৈরি হওয়া তারা খুঁজতে বা আমাদের সৌরজগতে গ্রহাণুর সন্ধানেও কাজে আসে অবলোহিত রশ্মির বিকিরণ।

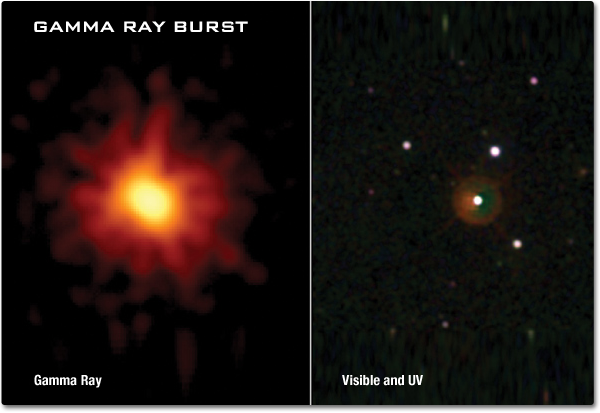

গামা রশ্মি সবথেকে ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট আর উচ্চ শক্তিসম্পন্ন। এই রশ্মি নির্গত হয় মহাবিশ্বের অনেক উত্তপ্ত আর উচ্চশক্তির বস্তু থেকে, যেমন- পালসার, সুপারনোভা বিস্ফোরণ কিংবা কৃষ্ণবিবরের আশেপাশের অঞ্চল থেকে। এই রশ্মি বিশ্লেষণ করে পৃষ্ঠের রাসায়নিক পদার্থের অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। জানা যায় পৃষ্ঠে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, আয়রনের মতো পদার্থের অবস্থান ও পরিমাণও।

রেডিও তরঙ্গের এক বিশেষ ব্যবহার হলো পৃথিবীর বাইরে প্রাণের অস্তিত্ব খোঁজার কাজে। এর জন্য আছে বিখ্যাত এক সংস্থা, নাম সার্চ ফর এক্সট্রা-টেরিস্ট্রিয়াল ইন্টেলিজেন্স। এছাড়াও বস্তুর বেগ নির্ণয় আর চৌম্বকক্ষেত্রের সন্ধানেও কাজে আসে এই তরঙ্গ।

এমনভাবে অতিবেগুনি আর এক্স রশ্মিও শক্তিশালী বস্তু থেকে নির্গত হয়, যার মাধ্যমে খোঁজ মেলে নতুন জন্ম হওয়া তারার কিংবা কোয়াসারের।

এখানেই শেষ নয়, তরঙ্গদৈর্ঘ্যকে বিশ্লেষণ করে জানা যায় বস্তুর ঘূর্ণন আর গতিপথের দিকও। কীভাবে?

গতিময় গ্রহ-নক্ষত্রের ছুটে চলা

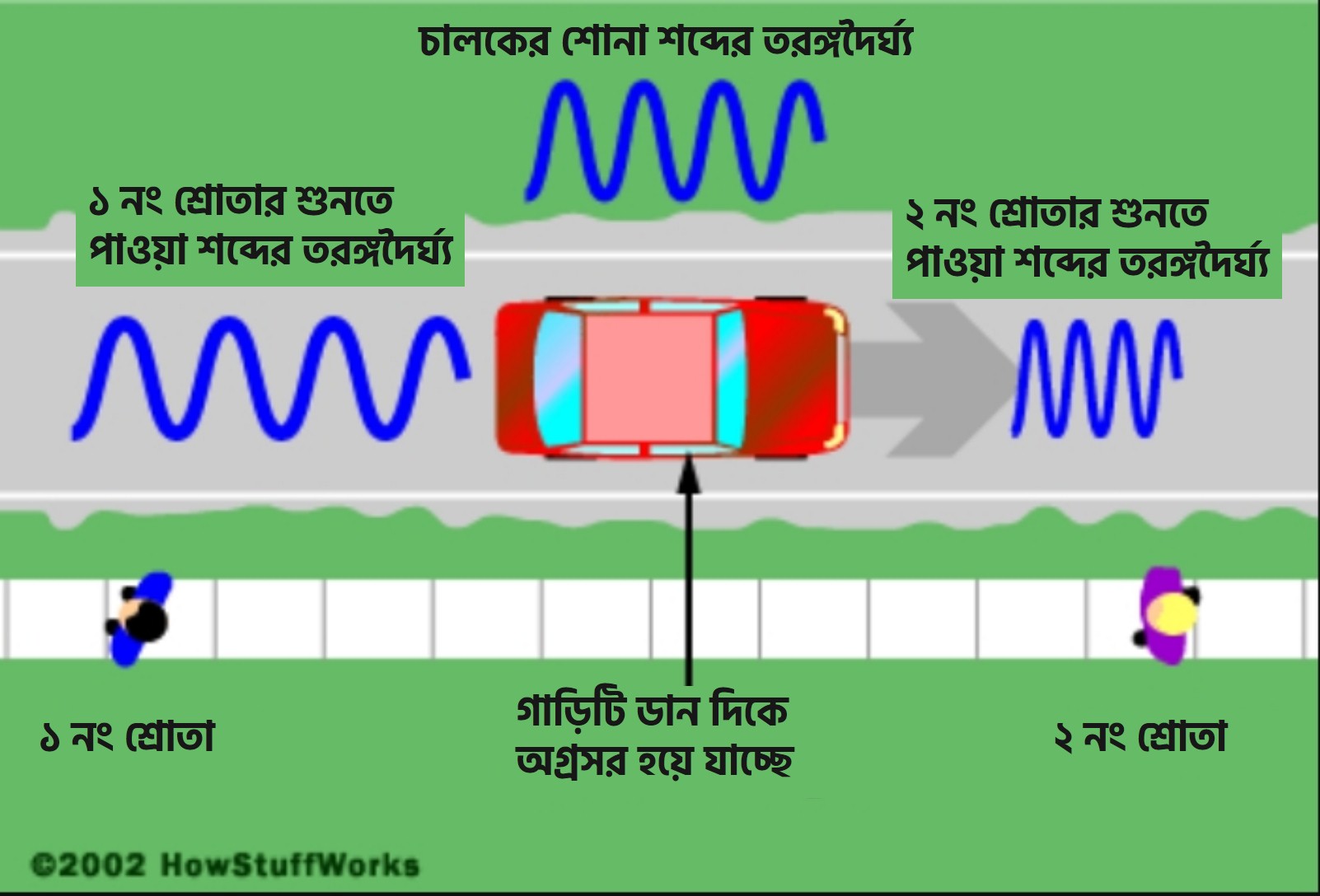

আগে একটি উদাহরণ দিই। রাস্তার ধারে বা রেলস্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকার সময় কখনো লক্ষ্য করেছেন কি দ্রুতগতিতে আপনাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া কোনো গাড়ি, মোটরসাইকেল কিংবা ট্রেনের ইঞ্জিনের বা হর্নের শব্দের পরিবর্তন? দূর থেকে আপনার দিকে এগিয়ে আসার সময় শব্দ তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্মতর হতে থাকে, আর যখন পাশ কাটিয়ে দূরে সরে যেতে থাকে তখন তীক্ষ্ণতা কমতে থাকে। এই পরিবর্তন ইঞ্জিনের কোনো গোলমালের জন্য হয় না বৈকি। শব্দের এই পরিবর্তনকে বলা হয় ডপলার প্রভাব। আবিষ্কারক ক্রিস্টিয়ান ডপলারের নামানুসারে দেয়া হয়েছে এই নাম।

এমনটা হবার কারণ আপেক্ষিক গতি। শব্দের উৎস শ্রোতার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে যত বেশি, শব্দের তরঙ্গদৈর্ঘ্য তত কমতে থাকে আর কম্পাঙ্ক বাড়তে থাকে, ফলে তীক্ষ্ণ শোনায়। আর সরে যাবার সময় তরঙ্গদৈর্ঘ্য আরো বাড়তে থাকে। খুব সাধারণ একটি বিষয়। কিন্তু শব্দের এই আচরণের সাথে জ্যোতির্বিজ্ঞানের কী সম্পর্ক? মহাশূন্যে দিনভর চিৎকার করলেও তো পাশে থাকা মানুষটিও আপনাকে শুনতে পাবে না।

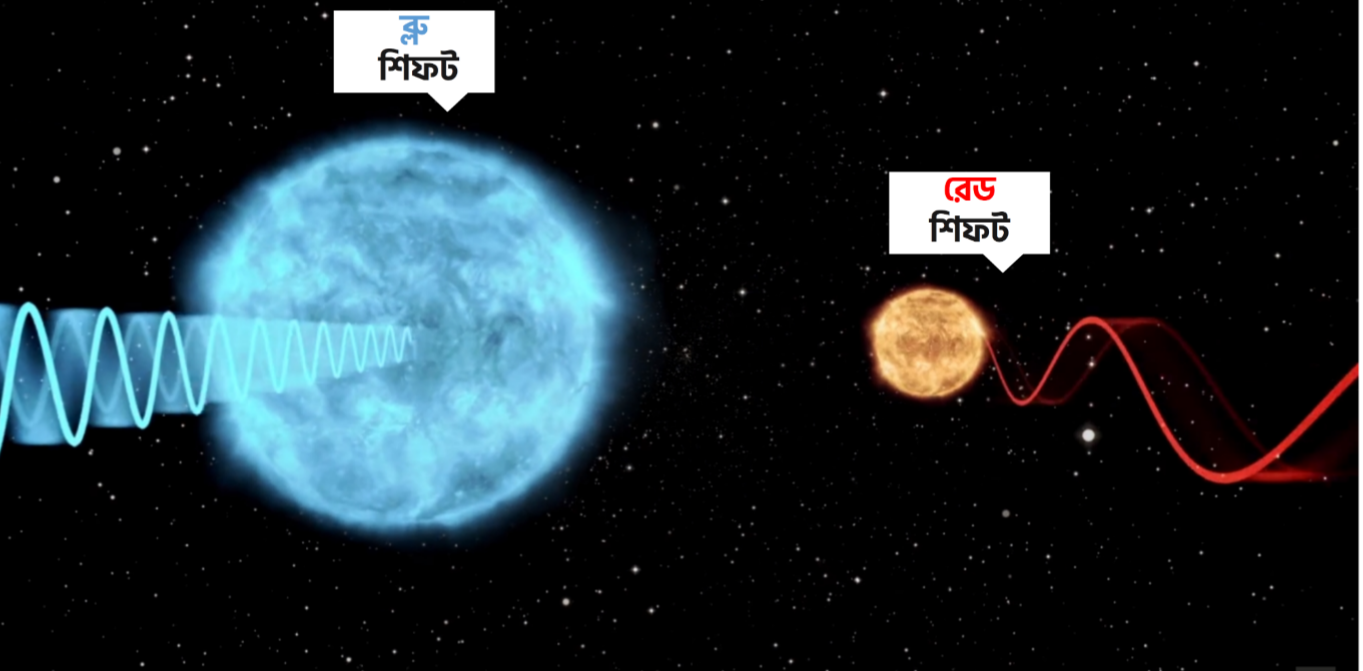

শব্দের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের এই ডপলার প্রভাব কাজে লাগে জ্যোতির্বিজ্ঞানেও। মহাকাশের কোনো বস্তু যখন পৃথিবীর দিকে আসতে থাকে তখন বস্তুটি থেকে আসা আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য হয় সংকুচিত বা ছোট, যার ফলে এই রঙ হয় নীল। এই ঘটনাটিকে বলা হয় ব্লু শিফট। আর যখন এটি দূরে সরে যেতে থাকে তখন এটি পেছনে রেখে যায় অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত তরঙ্গদৈর্ঘ্য, যার রঙ লাল। একে বলে রেড শিফট। এর থেকে বিজ্ঞানীগণ বুঝতে পারেন আলোক উৎস আমাদের দিকে আসছে নাকি আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং কত বেগে আসছে বা সরে যাচ্ছে। সাথে এটি নিজ অক্ষের কোন দিকে ঘুরছে এবং কাকে কেন্দ্র করে ঘুরছে তা-ও জানা সম্ভব হয়।

মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে, দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে। বিষয়টি নজরে আসে এডুইন হাবলের, ১৯২৬ সালে। তখন তিনি নিজের শক্তিশালী টেলিস্কোপের সাহায্যে আকাশে রহস্যের অনুসন্ধান করছিলেন। তার রহস্যের জালে এসে ধরা দেয় রেড শিফট। তিনি লক্ষ্য করেন, দূর গ্যালাক্সি থেকে আসা আলোক তরঙ্গদৈর্ঘ্যগুলো ক্রমাগত লাল রঙে পরিবর্তিত হচ্ছে। অর্থাৎ সেই গ্রহ-নক্ষত্রগুলো আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে। গবেষণা থেকে তিনি একটি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন, তা হলো, গ্যালাক্সিগুলোর বেগ দূরত্বের সমানুপাতিক, অর্থাৎ দূরত্ব বাড়ার সাথে সাথে তাদের বেগও বাড়তে থাকবে। আর এর মাধ্যমেই বিগ ব্যাং তত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ এক প্রমাণ মেলে।

মহাবিশ্বের শুরুর দিকে কেবলমাত্র হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম গ্যাসের অস্তিত্ব ছিল। তারও প্রমাণ মিলেছে মহাশূন্য থেকে আসা আলোক তরঙ্গদৈর্ঘ্যকে বিশ্লেষণ করেই।

এত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো সংগ্রহ করার জন্য মহাশূন্যে আর পৃথিবীর মাটিতে চালু আছে কয়েকশ টেলিস্কোপ। এর মধ্যে হাবল স্পেস টেলিস্কোপ, সুইফট গামা রে বার্স্ট এক্সপ্লোরার, ফার্মি গামা রে স্পেস টেলিস্কোপ, স্পিৎজার স্পেস টেলিস্কোপ, চন্দ্র এক্স রে অবজারভেটরি অন্যতম।

বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন, দূরের ঐ গ্রহ-নক্ষত্রগুলোতেই লুকিয়েছে এই মহাবিশ্বের সব প্রশ্নের উত্তর। আমরা কি পারবো তার সবগুলোর উত্তর পেতে? এখনও আমাদের অনেক বিষয়েই আমরা রয়ে গেছি অন্ধকারের মধ্যেই, যেমন ডার্ক ম্যাটার আর ডার্ক এনার্জি এখনো আলোর মুখ দেখেনি।

তাই এখন থেকে দূর আকশের তারা দেখার সময় ভাবতে থাকবেন এসবের অর্থ নিয়ে, আর সেই ক্ষণিক সময়েই আপনার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করবে জানা অজানা অসংখ্য তরঙ্গ, যা আপনি অনুভবও করতে পারবেন না।

.jpeg?w=600)