১

নিউট্রিনো নামের একধরনের কণা আছে, যারা সাধারণ কণার সঙ্গে খুবই সামান্য পরিমাণ মিথষ্ক্রিয়া করে। এদের কোনো ধরনের বৈদ্যুতিক চার্জ নেই, ভরও প্রায় নেই বললেই চলে। ইংরেজিতে এদেরকে বলে ঘোস্ট পার্টিকেল, বাংলায় বলা যায় প্রেতাত্মা-কণা! এমনটা বলার পেছনে কারণও আছে। এরা কোনোভাবেই ধরা দিতে চায় না।

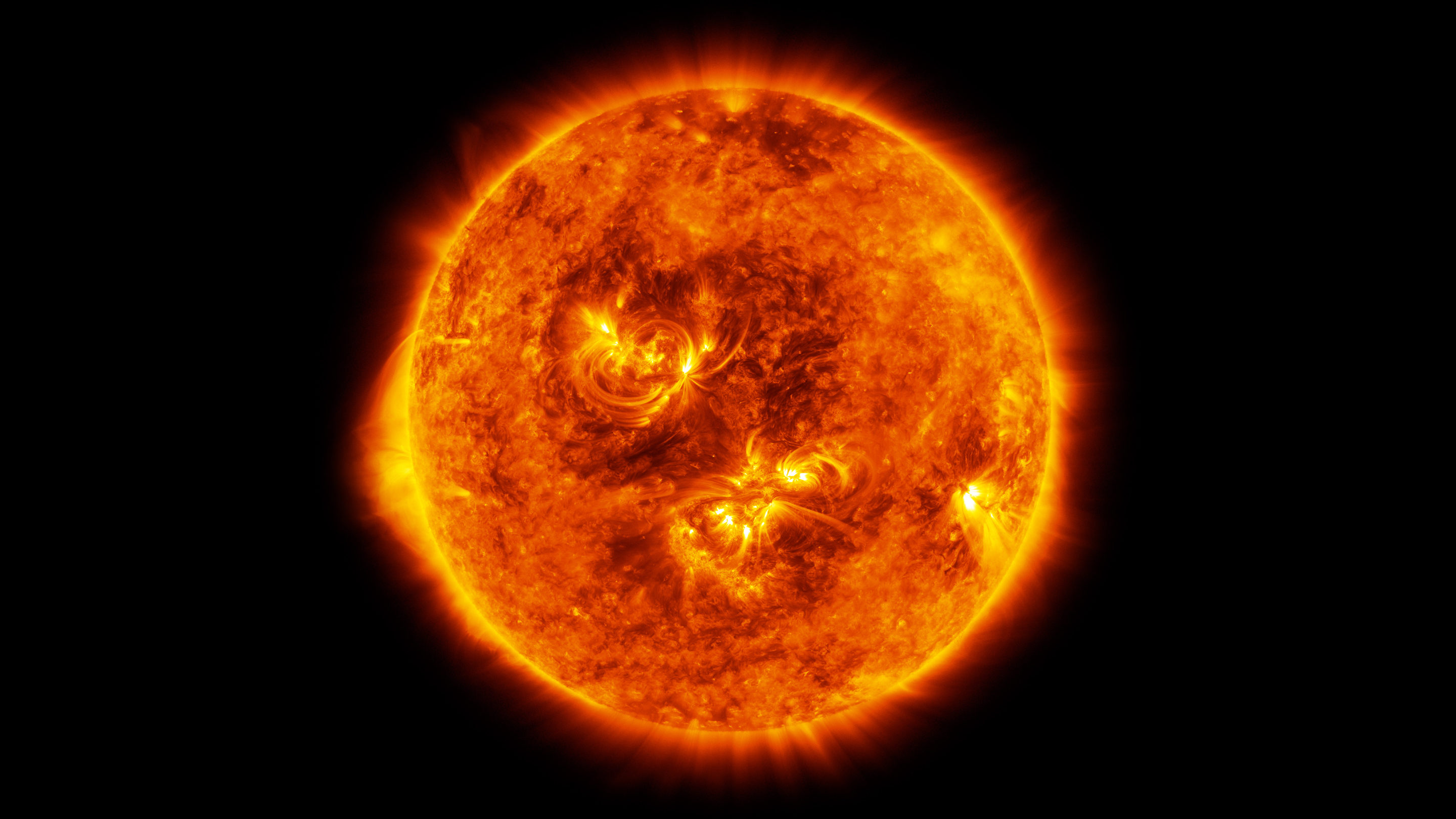

যে ধরা দিতে চায় না, তাকে নিয়ে এত চিন্তা কেন? সূর্য থেকেই শুরু করা যাক।

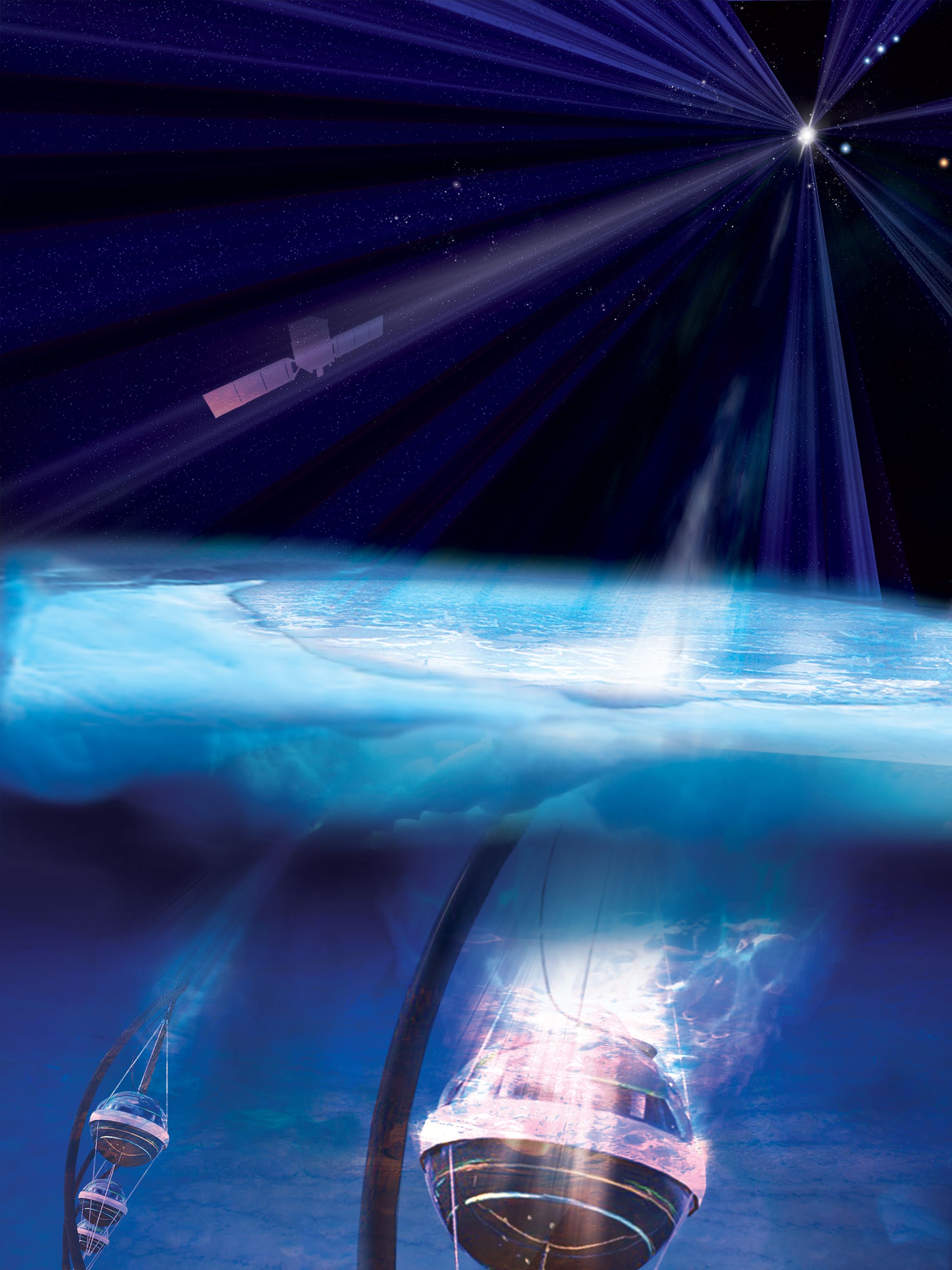

সূর্যের থার্মোনিউক্লিয়ার কেন্দ্রে প্রতি মুহূর্তে ঘটে চলা ফিউশন বিক্রিয়ার ফলে প্রতিবার যখন হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম নিউক্লিয়াস তৈরি হয়, প্রতিটি হিলিয়ামের জন্যে তৈরি হয় দুটো করে নিউট্রিনো। সূর্য নিজেই এদেরকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়। কাজেই, প্রতি মুহূর্তে প্রচুর পরিমাণ নিউট্রিনোর প্যাকেট (বিজ্ঞানের ভাষায় বলে নিউট্রিনো ফ্লাস্ক) সূর্যের সীমানা ছাড়িয়ে বেরিয়ে পড়ে, এবং আলোর কাছাকাছি বেগে ছুটে চলে মহাশূন্যের ভ্যাকুয়ামের মধ্যে দিয়ে। চলার পথে পৃথিবীকে এরা এমনভাবে পেরিয়ে যায়, যেন পৃথিবী বলে কোনো কিছুর অস্তিত্বই নেই! সরল কথায়-

দিন-রাত চব্বিশ ঘন্টার প্রতি মুহূর্তে একশ বিলিয়নের মতো নিউট্রিনো আপনার দেহের প্রতি বর্গ ইঞ্চির মাঝ দিয়ে ছুটে যায়, এবং কখনো এরা আপনার দেহের কোনো পরমাণুর সাথে কোনো ধরনের মিথষ্ক্রিয়া করে না।

এ তো গেল কেবল সূর্যের কথা। এছাড়াও অন্যান্য নক্ষত্র, নিউট্রন স্টার এবং বিশেষ করে বিস্ফোরণের মাধ্যমে যেসব নক্ষত্র আত্মহুতি দেয় (যেমন, সুপারনোভা)- তাদের বুকেও প্রতিনিয়ত নিউট্রিনো তৈরি হয়। এছাড়াও, গ্যালাক্সিদের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে গামা রশ্মি উৎপন্ন হয়। এ সময়ও তৈরি হয় নিউট্রিনো। সবচেয়ে বড় কথা, নিউট্রিনো যেহেতু সহজে কারো সাথে মিথস্ক্রিয়া করে না, সহস্র কোটি বছর ধরে মহাকাশের বুকে ছুটে চলার সময় সে যেসব এলাকার মধ্যে দিয়ে গেছে, এ সমস্ত তথ্য জমা থাকে তার বুকে। ফলে, ছলনাময়ী নিউট্রিনোকে কোনোভাবে শনাক্ত করা গেলে মহাকাশের অজানা অনেক কিছু জানার নতুন এক দরজা খুলে যাবে আমাদের সামনে।

হিসেব-নিকেশ করে, এমন একটি কণা যে আছে, বিজ্ঞানীরা সেটা বেশ ভালোই বুঝতে পারছিলেন, কিন্তু এদেরকে শনাক্ত করার উপায় খুঁজে বের করতে পারছিলেন না কিছুতেই। নিউট্রিনো মিথস্ক্রিয়া করে মূলত দুর্বল নিউক্লিয়ার বলের মাধ্যমে। তা-ও এতই দূর্বলভাবে করে যে, মানবদেহের আকারের কোনো কণা-শনাক্তকারী যন্ত্র যদি বানানোও হয়, তাহলেও ১০০ বছরে হয়তো একটি নিউট্রিনো এর মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় মিথস্ক্রিয়া করতে পারে। আর, এর ফলে যে অতি সামান্য শক্তি তৈরি হয়, সেটা শনাক্ত করতে করতে লেগে যাবে মোটামুটি এক লাখ বছর!

এই সমস্যা সমাধানের জন্য উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের বেলজিয়ান বংশোদ্ভূত তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী ফ্র্যান্সিস হ্যালজেন চমৎকার এক আইডিয়া দাঁড় করালেন। বললেন, বিশেষ ব্যবস্থায় ছলনাময়ী এই নিউট্রিনোদেরও ধরে ফেলা সম্ভব। আর, আপনি যদি কোনো কণাকে কোনোভাবে ধরতে পারেন, তার মানে আপনি একে শনাক্ত করে ফেলেছেন।

২

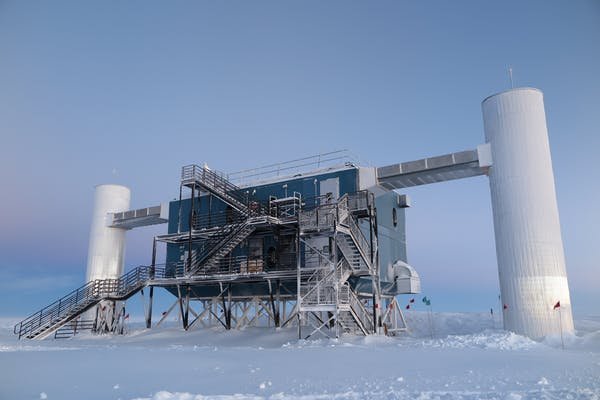

বিচিত্র এই টেলিস্কোপ তৈরির প্রথম সমস্যা হলো খরচ।

বিপুল অংকের টাকা ব্যয় করতে হবে এমন এক জিনিস তৈরির পেছনে, যেটি আদৌ কোনো কাজে লাগবে কি না, কেউ জানে না! তাছাড়া, সাধারণত ‘টেলিস্কোপ’ জিনিসটা তো দেখা যায়। এটি বানাতে হবে এমন জায়গায়, যা কেউ কোনোদিন দেখতেও পাবে না! শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর বেশ কিছু দেশের কয়েকটি সংস্থা এবং বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন এ খরচ দিতে রাজি হলো।

এবারে শুরু হলো নির্মাণ কার্যক্রম। দক্ষিণ মেরুর বরফের মাঝে এক মাইলেরও বেশি গভীর গর্ত খুঁড়ে বিভিন্ন যন্ত্র বসাতে হবে। সাধারণ টেলিস্কোপের মতো এখানে কোনো লেন্স কিংবা আয়না নেই। বর্তমানে এতে বাস্কেটবল আকারের গোল কাচের আবরণে মোড়া ছিয়াশি কিলোমিটার লম্বা লাইট ডিটেক্টরের স্ট্রিং রয়েছে (পরবর্তীতে এটি আরো বাড়ানোও হতে পারে)। এসব কাচ আবার যেন তেন কাচ না, বরফের চাপ নিতে পারবে, এমন।

কাঁচই ব্যবহার করা হয়েছে এক্ষেত্রে। এরপর দৈত্যাকার সব হট ওয়াটার ড্রিল ব্যবহার করে বরফের মাঝে আড়াই কিলোমিটার গভীর এবং ছিয়াশি কিলোমিটার দীর্ঘ গর্ত খুঁড়ে ওর মাঝেই লাইট ডিটেক্টরের স্ট্রিংগুলোকে রেখে দেয়া হয়েছে। গরম পানির ড্রিল সরিয়ে নেয়ার সাথে সাথেই আবার বরফ জমতে শুরু করেছে এবং ওভাবেই নির্দিষ্ট জায়গায় বসে গেছে লাইট ডিটেক্টরগুলো। সেজন্যই সবচেয়ে উপরের স্ট্রিংগুলোও প্রায় দেড় কিলোমিটার বা এক মাইলের মতো গভীরে অবস্থান করছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, গর্তগুলো করা হয়েছে বরফ পৃষ্ঠতলের এক কিলোমিটার জায়গার চারপাশে ষড়ভূজাকৃতিতে। ফলে, এক কিলোমিটারের মতো এই জায়গাটুকু জুড়ে বসানো পাঁচ হাজারেরও বেশি ডিটেক্টর এক কিলোমিটারের মধ্যকার প্রায় এক বিলিয়ন টনের মতো এন্টার্কটিক বরফ সারাক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে চলেছে। বলে রাখা ভালো, এই এন্টার্কটিক বরফ হচ্ছে প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া সবচেয়ে স্বচ্ছ জিনিস, এটি এমনকি হীরের চেয়েও স্বচ্ছ!

সায়েন্টিফিক আমেরিকান একবার আইসকিউব অবজারভেটরির কথা বলতে গিয়ে বলেছিল, আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার সাত আশ্চর্যের হিসেব করা হলে এটি হবে এদের মাঝে সবচেয়ে অদ্ভুত জিনিস। এই মানমন্দিরের সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হলো, অন্যান্য টেলিস্কোপের মতো এটি উপরের দিকে তাক করা নেই, বরং এর চোখ বরফের মধ্যে দিয়ে নিচে তাক করা। হ্যাঁ, আইসকিউব অবজারভেটরির আসল কাজ হলো দক্ষিণ মেরুতে বসে উত্তরের আকাশ পর্যবেক্ষণ করা!

স্বাভাবিক। কারণটা আসলে আগেই বলা হয়েছে। এখন পর্যন্ত আমাদের জানা কণিকাদের মধ্যে একমাত্র নিউট্রিনোকেই দেখা গেছে মিথস্ক্রিয়া না করে, শোষিত না হয়ে কিংবা ধাক্কা খেয়ে পথ বদলে অন্যদিকে না ছুট দিয়ে নির্বিকারভাবে আস্ত একটি গ্রহের মধ্যে দিয়েও সে চলে যেতে পারে। অর্থাৎ, অন্য কোনো কণা এসে পড়ে অযথা ভুল সিগন্যাল যেন না দেয়, সেজন্য আইসকিউব অবজারভেটরি মূলত পৃথিবীকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। কাজেই, উত্তর দিক থেকে কোনো কণা যদি পৃথিবী পেরিয়ে এপাশে এসে আইসকিউব অবজারভেটরির পাল্লায় পড়ে, নিশ্চিতভাবে বলা যাবে, এটি নিউট্রিনোই।

সাত বছর পরিশ্রমের পর অবশেষে ২০১০ সালে নির্মাণকাজ শেষ হয় আইসকিউব অবজার্ভেটরির। ফ্র্যান্সিস হ্যালজেনের ভাষায়, অন্ধকার একটা ঘরে হাতড়ে হাতড়ে টেলিস্কোপ বানানোর সাথে এর কোনো পার্থক্য নেই। যদিও, সাত বছরের কোনোটিতেই পুরো বছর কাজ করা সম্ভব হয়নি। দক্ষিণ গোলার্ধতে যখন গ্রীষ্মকাল চলেছে- মোটামুটি নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারির শেষপর্যন্ত— সে সময়টুকুতেই কেবল কাজ করা সম্ভব হয়েছে।

৩

এরপর শুরু হয়েছে অপেক্ষা। যেহেতু নিউট্রিনো সবকিছুর মধ্যে দিয়েই নির্বিকারভাবে ছুট দেয়, স্বাভাবিকভাবেই নিউট্রিনোর দল আইসকিউব অবজারভেটরির মধ্যে দিয়েও চলে গেছে এবং যাচ্ছে, প্রতিমুহুর্তে। সাধারণত কিছু না করলেও হঠাৎ কোনো সময় ডিটেক্টরের ভেতরে কিংবা এর চারপাশের বরফের সাথে, কিংবা বরফের নিচে পৃথিবীর ভেতরের পাথরের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে কোনো ধরনের চার্জিত কণা উৎপন্ন করে, যারা কি না নিউট্রিনো যেদিকে আসছিল, সেদিকেই ছুট দেয়, সাথে করে বয়ে নিয়ে আসে মৃদু নীল আলো। আইসকিউবের লাইট ডিটেক্টর এই আলো শনাক্ত করতে পারে এবং ডিটেক্টরের কোনদিক থেকে আলোটি এসেছে, সেই হিসেবে বিজ্ঞানীরা চার্জিত কণাটি এবং এর পেছনে দায়ী নিউট্রিনোটির ছুটে আসার দিক শনাক্ত করতে পারেন। অনেক ক্ষেত্রেই চার্জিত কণাটি হয় ‘মিউওন’, তবে অন্য কণাও হতে পারে। তবে, এসব কিছুর চেয়ে বিজ্ঞানীদের কাছে পরম আকাঙ্খিত হচ্ছে কণাটির সাথে বয়ে আনা মৃদু নীলচে আলোটুকুই। ওতেই যে লুকিয়ে থাকে গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্য!

২০১৩ সালের নভেম্বরে প্রথমবারের মতো আইসকিউব অবজার্ভেটরির বিজ্ঞানীরা বহিঃর্বিশ্ব থেকে আসা উচ্চশক্তির নিউট্রিনো শনাক্ত করতে পেরেছেন বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। নিউট্রিনোকে ঘিরে তৈরি হয়েছে জ্যোতির্বিজ্ঞানের আস্ত একটি শাখা- নিউট্রিনো জ্যোতির্বিজ্ঞান। এবং বরফের বুকে শুয়ে মহাকাশের অচিন কোনো অঞ্চল থেকে ছুটে আসা নিউট্রিনোর খোঁজে ক্লান্তিহীনভাবে উত্তরের আকাশে চোখ বুলিয়ে যাচ্ছে আইসকিউব মানমন্দির।