স্কুল, কলেজ বা ইউনিভার্সিটিতে আমাদের অনেকেরই একটি বিশেষ অভিজ্ঞতা রয়েছে। পরীক্ষাগুলোর ভালো কিংবা খারাপ ফলাফলের উপরে নির্ভর করে আমরা দুই রকমের প্রতিক্রিয়া দেখাই। ফলাফল আশানুরূপ হলে তার কৃতিত্ব নিজেদেরকে দিয়ে থাকি। আমাদের ভালো জ্ঞান ও দক্ষতার কারণেই এরকম ফলাফল এসেছে বলে আমরা মনে করি। আর ফলাফল যখন আমাদের পছন্দমতো হয় না, আমরা তখন বাইরের বিভিন্ন নিয়ামকের উপরে দোষ দেওয়ার চেষ্টা করি। যেমন: ক্লাসে শিক্ষক ভালো পড়ায়নি, প্রশ্ন কঠিন এসেছিল কিংবা পরীক্ষার বিষয়টিই অনেক কঠিন ছিল ইত্যাদি। এরকম ঘটনা শুধু পরীক্ষার সময়েই যে ঘটে তা না। দৈনন্দিন জীবনের আরো অনেক জায়গায় আমাদের প্রতিক্রিয়া একইরকম হয়ে থাকে। যেমন: কোনো গাড়ি দূর্ঘটনার পরে উভয়পক্ষই একে অন্যকে দোষারোপ করতে থাকে।

আমরা অন্য যেকোনো কিছুতে সফল হলেও, আমাদের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া এরকম হয়ে থাকে। সাফল্যের জন্যে নিজেদের দক্ষতাকে কৃতিত্ব দেই এবং গর্ববোধ করে থাকি। ব্যর্থ হলে, যেসব ঘটনা আমাদের পক্ষে কাজ করেনি, সেগুলো খুঁজে বের করি এবং সেখানে দোষারোপ করি। সাফল্যের সময়ে যে নিয়ামকগুলো আমাদের পক্ষে কাজ করেছে, সেগুলোকে আমরা প্রায়ই এড়িয়ে যাই। অনেকটা অক্ষতিকর দেখতে এই অভ্যাসটি আমাদের জীবনে যথেষ্ট পরিমাণ প্রভাব ফেলে এবং সে অনুযায়ী আমাদের আচরণ গড়ে তোলে। আমাদের এ ধরনের মূল্যায়ন একধরনের চিন্তাগত ত্রুটি, মনোবিজ্ঞানে যাকে ‘সেলফ সারভিং বায়াস’ হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। অনেক দশক ধরেই এই বায়াসটি গবেষকদেরকে আকর্ষণ করেছে এবং এই নিয়ে তারা অনেক ধরনের গবেষণাও চালিয়েছেন।

সেলফ সারভিং বায়াস এবং আমাদের জীবনে এর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন থাকা গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে নিজেদের ভুল থেকে শেখা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া উন্নত করা সম্ভব হবে। এই বায়াস ব্যর্থতার পেছনে নিজের ভূমিকাগুলো অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। ফলে, অতীতের ভুলগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার পথে আমরা নিজেরাই বাঁধা হয়ে দাঁড়াই। জীবনে সফল হওয়া এবং লক্ষ্য অর্জনের পথে একটি বড় উপাদান হচ্ছে, ভুল সিদ্ধান্ত নেয়া এবং সেই সিদ্ধান্ত থেকে শিখে পরবর্তীতে উন্নতি করা। এক্ষেত্রে কেউ যদি নিজের ভুলগুলো বায়াসের কারণে চিহ্নিত করতে না পারে, তাহলে উন্নতি একটি কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

সমাজ অথবা দেশের দিকে সম্পূর্ণভাবে যদি নজর দেওয়া যায়, সেলফ সারভিং বায়াস সেখানে অনেক বড় প্রভাব ফেলে। কার্নেগি মেলন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালিত একটি গবেষণায়, জলবায়ু পরিবর্তন নীতিমালাগুলোর ব্যাপারে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন, সে ব্যাপারে জরিপ চালানো হয়েছে। চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে এই জরিপ চালিয়ে গবেষকরা দেখতে পেলেন, বেশিরভাগ ছাত্রই জাতীয়তাবাদ সেলফ সারভিং বায়াস ধারণ করে। গ্রিন হাউজ গ্যাস অপসারণে ব্যর্থতার জন্যে তারা অন্য দেশগুলোকে বেশি দায়ী করছিল।

এই গবেষণা তাই প্রমাণ করে যে, দেশগুলো কার্বন অপসারণ নীতিতে একমত না হতে পারার পেছনে সেলফ সারভিং বায়াসের বড় ভূমিকা রয়েছে। এই বায়াস সরকারের অনেক ধরনের সিদ্ধান্তে এভাবে ভুল বয়ে নিয়ে আসতে পারে। তাই নীতি নির্ধারকদের মধ্যে কগনিটিভ বায়াসগুলো কমানো গেলে সিদ্ধান্তগুলো তারা নিরপেক্ষভাবে নিতে পারবেন এবং তাতে জনগণের জন্যে সর্বোচ্চ সুবিধা নিশ্চিত করা যাবে।

সেলফ সারভিং বায়াস নিয়ে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছিল ১৯৬০-এর দশকের শেষদিকে। এট্রিবিউশন বায়াস নামে আরেকটি বায়াসের ব্যাপারে গবেষণা করতে গিয়ে সেলফ সারভিং বায়াস সম্পর্কে তখন থিওরি দাঁড়া করানো হয়েছিল। এই গবেষণার সময়ে অস্ট্রিয়ার মনোবিজ্ঞানী ফ্রিৎজ হাইডার দেখেন যে, যেসব ঘটনার পেছনে সুনির্দিষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া সহজ নয়, সেখানে মানুষ আত্মমর্যাদাবোধ বজায় রাখতে সেলফ সারভিং বায়াসের শিকার হয়।

বর্তমানে সেলফ সারভিং বায়াসটি বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। এই বায়াসটির কারণ অনুসন্ধানের জন্যে ল্যাবরেটরি টেস্টিং, নিউরাল এক্সপেরিমেন্ট, ন্যাচারালিস্টিক ইনভেস্টিগেশন ব্যবহার করা হচ্ছে। কাজের ক্ষেত্র, ব্যক্তিগত সম্পর্ক, খেলাধুলার পারফরম্যান্স, ভোক্তার সিদ্ধান্ত এবং কম্পিউটার প্রযুক্তি সব জায়গায়ই এই গবেষণাটি হচ্ছে। বর্তমান গবেষণাগুলোতে শারীরবৃত্তীয় বিভিন্ন কারণও খুঁজে দেখা হচ্ছে, জৈবিক প্রক্রিয়াগুলো কিভাবে সেলফ সারভিং বায়াসে অবদান রাখে তা বুঝার জন্যে।

ডিপ্রেশনের সাথে সেলফ সারভিং বায়াসের সম্পর্ক নিয়েও আজকাল গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা হচ্ছে। ক্লিনিক্যালি ডিপ্রেসড মানুষেরা সাধারণ মানুষের তুলনায় এই বায়াসটি কম প্রদর্শন করে। তারা অপ্রত্যাশিত ফলাফলগুলোকে নিজেদের দোষ এবং চরিত্রের উপরে দিয়ে থাকে। অন্যদিকে, সাফল্য পেলে তার অবদান বাইরের নিয়ামকগুলো এবং ভাগ্যকে দিয়ে থাকে। সেলফ সারভিং বায়াস এড়ানোর পেছনে এ ধরনের মানুষের প্রধান ভূমিকা হচ্ছে, নিজেদের নেতিবাচক আবেগ চিহ্নিত করা ও নিজের কার্যক্রম ও অবদানের প্রতি লক্ষ রাখা।

সেলফ সারভিং বায়াস কেন ঘটে সে ব্যাপারে গবেষকরা কয়েক রকম কারণ বের করেছেন। একটি হচ্ছে, আমাদের সহজাত আত্মমর্যাদাবোধ। আমাদের আত্মমর্যাদাবোধ বজায় রাখা ও বৃদ্ধি করার সাথে এই বায়াসটির ভালো সম্পর্ক রয়েছে। আমাদের স্বভাবের সাথে যদি সাফল্যগুলো একাত্ম করা যায়, ব্যর্থতাগুলোর দায় অন্য কাউকে দেয়া যায়, সমালোচনার কোনো সত্যিকারের সুযোগ থেকে তাহলে নিজেদেরকে বিরত রাখা যায়। সেলফ সারভিং বায়াস আমাদের সত্যিকারের ব্যক্তিত্ব এবং বাস্তবতাকে একটি তির্যক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে বাধ্য করে। এভাবে নিজেদের আত্মমর্যাদাবোধ নিরাপদ রাখা যায়।

নিজের তথ্যগুলো অন্যের কাছে কীভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে, সেই ব্যাপারটিকে সেলফ প্রেজেন্টেশন বলা হয়। নিজেকে এরকম প্রকাশের পেছনে সাধারণত দুইরকম কারণ কাজ করে। নিজের ব্যক্তিগত যে প্রতিচ্ছবি আমরা নিজের মধ্যে ধারণ করি সেটা অন্যের সাথে মেলানো এবং অন্যটি হচ্ছে, আরেকজনের পছন্দ ও প্রত্যাশার সাথে তা মেলানোর জন্যে। এই কাজটি মানুষ নিজের আত্মমর্যাদাবোধ ধরে রাখার জন্যে করে, কারণ অন্যেরা তার সম্পর্কে কী ভাবছে তা তাকে প্রভাবিত করে। তাই আত্মমর্যাদাবোধ বৃদ্ধির জন্যে মানুষেরা নিজের পছন্দনীয় প্রতিচ্ছবি অন্যের কাছে সক্রিয়ভাবে বর্ণনা করে।

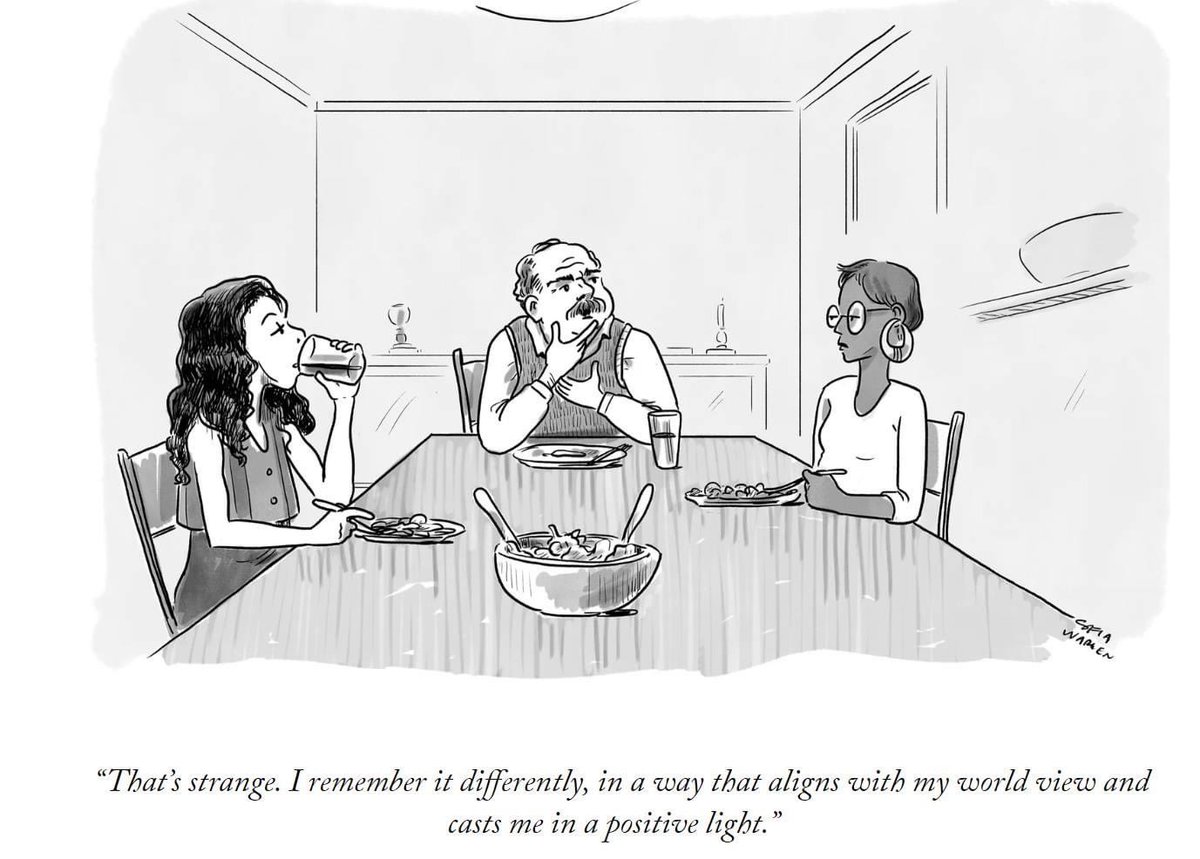

এই বায়াসটি এত বেশি দেখা যায় তার কারণ হচ্ছে, মানুষ সহজাতভাবেই আশাবাদী। ফলে, নেতিবাচক ফলাফল মানুষকে একধরনের আঘাত করে। তাই আমরা এই নেতিবাচক ফলাফলগুলো পরিস্থিতিগত বা বাইরের ফ্যাক্টরগুলোর উপরে দায়ী করি। আমাদের আশাবাদী মনোভাবের পাশাপাশি মানুষ আরেকরকম ভুলের শিকার হয়, মনোবিজ্ঞানীরা যেটাকে ‘এট্রিবিউশন ইফেক্ট’ নাম দিয়েছেন। এর ফলে আমাদের আশেপাশে অন্যেরা যখন ভুল করে, আমরা ব্যক্তিগত সেই মানুষটিকেই দায়ী করি কিন্তু নিজেরা ভুল করলে, আমরা বিভিন্নভাবে পরিস্থিতিকে দায়ী করার প্রবণতা দেখাই।

সেলফ সারভিং বায়াস বিভিন্ন বয়স ও সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে বিভিন্নভাবে দেখা যায়। গবেষকরা জানিয়েছেন, কম বয়সী এবং বৃদ্ধদের মধ্যে এই বায়াসটির ব্যাপকতা বেশি দেখা যায়। সংস্কৃতিগত দৃষ্টিকোণ থেকে, এই বায়াসে মিশ্র সংস্কৃতির প্রভাবের ব্যাপারে গবেষকরা এখনো একমত হতে পারেননি। তারা বিশেষভাবে পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্যের সংস্কৃতির সাথে সেলফ সারভিং বায়াসের ভিন্নতা কীভাবে জড়িত, সে ব্যাপারে কাজ করছেন। যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের মতো ব্যক্তিবাদী সংস্কৃতি অনুশীলন করা হয়, সাফল্য ও আত্মমর্যাদার উপরে সেখানে প্রচণ্ড গুরুত্বারোপ করা হয়। তাই নিজেকে ব্যর্থতার দায় থেকে মুক্ত করার জন্যে বায়াসের প্রবণতা বেশি দেখা যায়।

আমাদের কর্মক্ষেত্রে সেলফ সারভিং বায়াসের বিভিন্ন উদাহরণ পাওয়া যায়। গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব সহকর্মীদের সাথে সম্পর্ক বন্ধুত্বজনক নয় কিংবা খুব বেশি মেশা হয় না, নেতিবাচক ফলাফলের সময়ে তাদের উপর দোষ চাপানোর প্রবণতা দেখা যায়। অন্যদিকে, প্রেমজনিত কিংবা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কগুলোতে একে অপরকে দোষ দেয়ার প্রবণতা কম দেখা যায়। আবার, চাকরি পেলে কিংবা তা হারালে সেখানেও এই বায়াসের দেখা মেলে। কেউ চাকরি পেলে, সাধারণত নিজেদের দক্ষতা ও জ্ঞানকে এর পেছনে কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে। অন্যদিকে, চাকরি হারালে বা ইন্টারভিউতে না টিকলে বাইরের নিয়ামকগুলোকে দায়ী করে।

১৯৮৭ সালের একটি গবেষণায়, ব্যক্তিগত ও দলীয় খেলার খেলোয়াড়দের মধ্যে সেলফ সারভিং বায়াস তুলনা করে দেখা হয়েছে। এই গবেষণায় টেনিস, গল্ফ, বেজবল, ফুটবল এবং বাস্কেটবল খেলোয়াড়দের থেকে ৫৪৯টি বিবৃতি জড়ো করা হয়েছিল। দেখা গেল, ব্যক্তিগত খেলোয়াড়েরা সেলফ সারভিং বায়াস বেশি প্রদর্শন করছে। গবেষণাটি উপসংহার টানে, ব্যক্তিগত স্পোর্টসে খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্স তাদের আত্মমর্যাদার উপরে অনেক বেশি অর্থপূর্ণ প্রভাব ফেলে। তাই, সেলফ সারভিং বায়াস তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করে। অবচেতনভাবেই তারা তখন এর আশ্রয় নেয়।

যদিও সেলফ সারভিং বায়াস অনেক বেশি সহজাত, তবুও এটা এড়ানোর কিছু উপায় রয়েছে। যার মাধ্যমে আমাদের প্রতিদিনের নেয়া সিদ্ধান্তগুলো আরেকটু শুদ্ধ করা যায়। সচেতনতা এইক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রথম ধাপ। একজন ব্যক্তি যখন কগনিটিভ বায়াসগুলি সম্পর্কে জেনে থাকে, এগুলো চিহ্নিত করা তার জন্যে সহজ হয়। এর ফলে নিজেকে সেগুলো থেকে এড়ানো এবং আত্মশুদ্ধির জন্যে কাজ করা সহজ হয়।

নিজের প্রতি সহানুভূতি ধারণ করলে এই বায়াসটি কমানো যায়। আত্ম-সহানুভূতি মানুষকে নিজের দূর্বলতাগুলো চিহ্নিত করে তা অপসারণের সক্ষমতা দেয়। আত্মসহানুভূতিশীল মানুষ নিজের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হ্রাস করে আত্মউন্নতির জন্যে সমালোচনার সুযোগ দেয়। মনোবিজ্ঞানীদের মতে, আত্মসহানুভূতির ফলে একজন ব্যক্তি ব্যর্থতার সম্মুখীন হলে নিজের প্রতি উদারতা দেখায়। এর ফলে, ব্যক্তিটি তার অন্তর্হিত মানবতা উপলদ্ধি করতে পারে। যেকোনো মানুষকেই কোনো না কোনো সময়ে ব্যর্থতা কিংবা নেতিবাচক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়। এই ব্যাপারটি প্রতিটি মানুষের জন্যে সত্য এবং এটাই আমাদের সবাইকে মানবিক করে তোলে। আত্মসহানুভূতিশীল মানুষ নিজের অস্বস্তিকর ভাবনাগুলো কঠোরভাবে বিচার না করে চিহ্নিত করতে পারে। এই গুণটি তার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে ও সুস্থ, স্বাভাবিকভাবে নিজের ভুলগুলো শোধরাতে সাহায্য করে। নিজের আত্মমর্যাদা অক্ষুন্ন রেখেই এরকম সহানুভূতি তাদেরকে বাস্তবিকভাবে আত্মমূল্যায়নের সুযোগ দেয়।