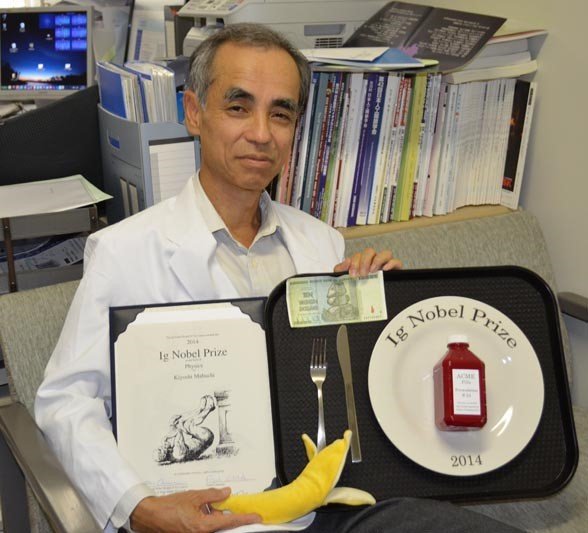

রাস্তাঘাটে চলতে-ফিরতে কলার খোসায় পা পিছলে আলুর দম হওয়ার অভিজ্ঞতা কম মানুষের হয়নি। কিন্তু ক’জন লোকই এর কারণ অনুসন্ধান করেছে বা ক’জনই এর কারণে নোবেল পুরস্কার পেয়েছে! কিন্তু এই অদ্ভুত অনুসন্ধানী কাজটি করে নোবেল হাতিয়ে নিয়েছেন জাপানের কিতাসাতো বিশ্ববিদ্যালয়ের কিয়োশি মাবুচি ও তার দল।

কলার খোসা যখন পথ দেখায়

১৯৭২ সালে মাবুচি তার গ্রাজুয়েশনের গবেষণার অংশ হিসেবে ‘কৃত্রিম পায়ের জয়েন্টে লুব্রিকেশন’ এই বিষয়টি নির্বাচন করেন। তিনি এই বিষয় সম্পর্কিত প্রথম যে গবেষণাপত্রটি পড়েন সেটি ছিলো ম্যাক. কাচেন (১৯৬২) এর লেখা যেখানে উইপিং লুব্রিকেশন থিওরি দিয়ে সাইনোভিয়াল জয়েন্টের স্লিপারিনেস ব্যাখ্যা করা হয়। এই গবেষণাপত্রটিই তাকে ৪০ বছর পর ইগ নোবেল পুরস্কার পেতে সাহায্য করে।

কী এই ইগ নোবেল পুরষ্কার?

এটা আবার কোন ধরনের নোবেল? হাস্যকর হলেও সত্যি যে এটি ১৯৯১ সাল থেকে চলে আসা একটি বিদ্রুপাত্মক পুরস্কার। নোবেলের শ্লেষাত্মক এই পুরস্কারটি দেওয়া হয় সেই সকল বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য যেগুলো প্রথমে মানুষকে হাসায় এবং পরে চিন্তার উদ্রেক ঘটায়। প্রতি বছর এই পুরস্কারটি প্রদান করে থাকে ব্যাঙ্গাত্মক বিজ্ঞান সাময়িকী Annals of Improbable Research (AIR)।

উইপিং লুব্রিকেশন ও কলার খোসা

উইপিং লুব্রিকেশন হলো একধরনের কৌশল যেখানে একটি ফ্লুইড নিঃসৃত হয় আর্টিকুলার কার্টিলেজ থেকে যা জয়েন্টের মধ্যকার মসৃণভাব বৃদ্ধি করে। কলার খোসায় পা পিছলানোর ঘটনাও এই উইপিং লুব্রিকেশন মেকানিজমের অনুরূপ।

মাবুচি যখনই উইপিং লুব্রিকেশন ব্যাখ্যা করতে যেতেন, তখনই কলার খোসাকে প্রাধান্য দিতেন। কলার খোসায় পা পিছলানো তো একটা স্বাভাবিক ও পরিচিত ঘটনা। তাই তিনি মনে করেছিলেন নিশ্চয়ই এই বিষয়টির ল্যাবরেটরিতে গবেষণা সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত আছে৷ কিন্তু তিনি খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন এই বিষয়ে কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্র নেই। এজন্য তিনি ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তার গবেষণাপত্র তৈরিতে উদ্যোগী হন।

কলার খোসার ঘর্ষণের পরিমাপ

যদি কোনো কিছু পিচ্ছিল হয় তার মানে সেটির ফ্রিকশনাল কোএফিসিয়েন্ট বা ঘর্ষণ গুণাঙ্ক কম। সুতরাং এ থেকে লক্ষণীয় যে, দুটি বস্তুর ঘর্ষণ গুণাঙ্ক তুলনা করে কোনটি বেশি পিচ্ছিল সেটি আমরা বলতে পারি। এজন্য মাবুচি চিন্তা করলেন, খুব সহজে মৌলিক ভৌত পরীক্ষার দ্বারা তিনি এই কাজটি করতে পারবেন, কেননা কলার খোসা খুবই সহজলভ্য।

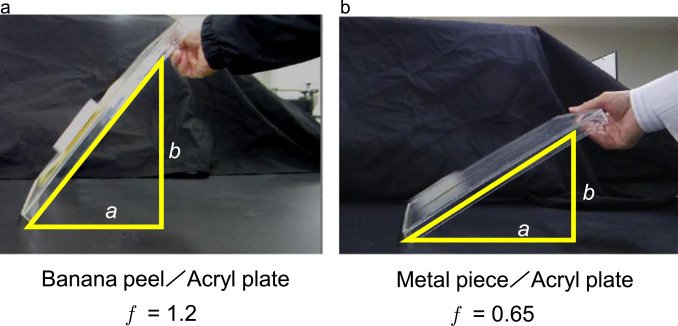

তিনি তার পরীক্ষায় একটি কলার খোসাকে একটি ঢালু মেঝের উপর রাখলেন, এবং খোসাটি যে মুহূর্তে নিচে নামতে শুরু করে সেই অবস্থায় ঢালের কোণের পরিমাপ করেন। একে ঘর্ষণ কোণ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এই ঘর্ষণ কোণের ট্যানজেন্ট অর্থাৎ ঢালকে বলা হয় ঘর্ষণ গুণাঙ্ক। তিনি এটা দেখে বিস্মিত হলেন যে, ঘর্ষণ কোণের মান ৪৫° থেকেও বেশি। অন্য কথায়, ঘর্ষণ গুণাঙ্কের মান ১ এর থেকে বেশি, অর্থাৎ উল্লেখযোগ্যভাবে বড় মান। এবার তিনি স্ট্যান্ডার্ড ফ্লোর অর্থাৎ আগের পরীক্ষায় ঢাল হিসেবে যেটি ব্যবহার করেছিলেন সেটি ঠিক রেখে কলার খোসার পরিবর্তে জুতা রাখলেন এবং এক্ষেত্রে তিনি ঘর্ষণ গুণাঙ্কের মান পেলেন ০.৪। সুতরাং কলার খোসায় পা পিছলানো খুবই বিরল ঘটনা বলে যুক্তিসংগত মনে হলো। কিন্তু বাস্তবে তো সেরকম ঘটে না ৷ কলার খোসায় পা পড়লেই আমরা পিছলিয়ে যাই, কিন্তু মেঝেতে জুতা পরে হাঁটলেই বরং আমরা সহজে পিছলিয়ে যাই না।

তাহলে গন্ডগোলটা কোথায়? এই গন্ডগোলের সমাধান করতেই মাবুচি তার পরীক্ষার কন্ডিশনগুলোতে কিছু পরিবর্তন আনলেন।

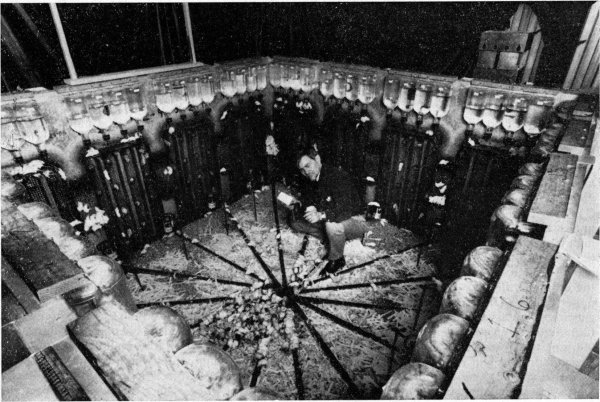

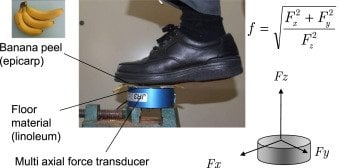

তিনি ঠিক করলেন, ঘর্ষণ গুণাঙ্ক পরিমাপ করতে কলার খোসায় পা রেখে করতে হবে। কিন্তু ঢালু জায়গায় কলার খোসায় পা রাখাটা খুবই বিপজ্জনক। সৌভাগ্যক্রমে তার ল্যাবরেটরিতে ঘর্ষণ পরিমাপের জন্য অনেকগুলো যন্ত্র ছিল। তিনি নিচের চিত্রের মতো করে এক্সপেরিমেন্টাল সেটআপ করলেন। তিনি একটি বোর্ডের উপর রাখা কলার খোসার উপর পা রাখলেন। বোর্ডটি মাল্টিএক্সিয়াল লোড সেন্সরের সাথে যুক্ত ছিল। এভাবে তিনি নরমাল ও ফ্রিকশনাল ফোর্স নির্ণয় করলেন।

কলার খোসার ঘর্ষণ গুণাঙ্ক পরিমাপ

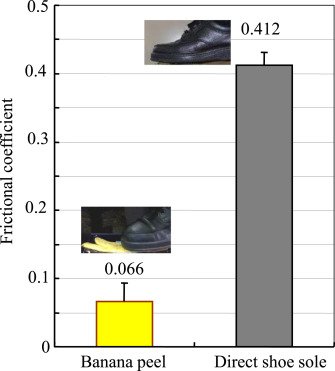

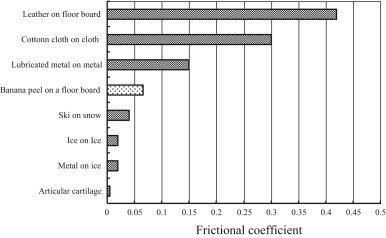

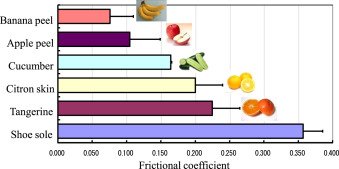

পরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী জুতা ও মেঝের মধ্যকার ঘর্ষণ গুণাঙ্ক ০.৪১২ এবং কলার খোসা ও মেঝের মধ্যকার ঘর্ষণ গুণাঙ্ক ০.০৬৬। অন্য কথায়, কলার খোসা ছয়গুণ স্লিপারি বা পিচ্ছিল। কলার খোসার এই ঘর্ষণ গুণাঙ্ক তুষারের উপর স্কী এবং বরফের উপর বরফের ঘর্ষণ গুণাঙ্কের মতোই কম। এই ফলাফল থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায়, কলার খোসা তখনই পিচ্ছিল যখন এতে পা ফেলা হয়।

তিনি আরো কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন:

১. কলার খোসার অভ্যন্তরীণ পৃষ্ঠের ঘর্ষণ গুণাঙ্ক বাহিরের পৃষ্ঠের দ্বিগুণ।

২. শুকনো কলার খোসা পিচ্ছিল নয়।

৩. কলার খোসা আপেল এবং কমলার খোসার থেকেও বেশি পিচ্ছিল।

প্রাপ্ত ফলাফল থেকে আমরা লুব্রিকেটিং সিস্টেমের উন্নতি করতে পারি।

যেহেতু শুকনো অবস্থায় কলার খোসা পিচ্ছিল নয়, সেহেতু আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, পানি বা তেল জাতীয় কিছু এই পিচ্ছিলতার জন্য দায়ী। যদিও আপেলের খোসায় পানির পরিমাণ কলার খোসার চেয়ে বেশি, তবুও আপেলের খোসার ঘর্ষণ গুণাঙ্ক কলার খোসার চেয়ে বেশি।

কলার খোসা থেকে নিঃসৃত প্রবাহীর সান্দ্রতা বেশি। সম্ভবত কলার খোসায় আপেলের খোসার থেকেও বেশি পরিমাণ মিষ্টিজাতীয় পদার্থ থাকার কারণে এমনটি ঘটে।

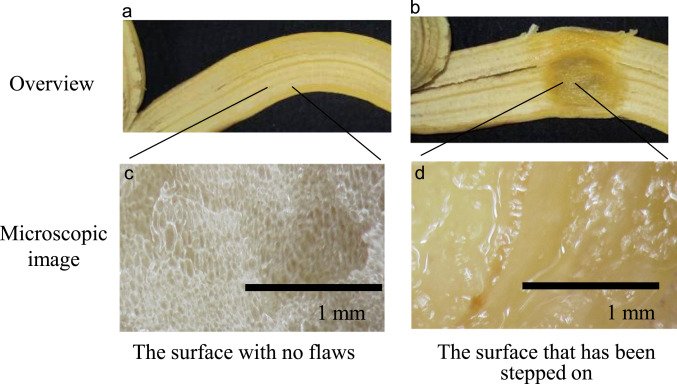

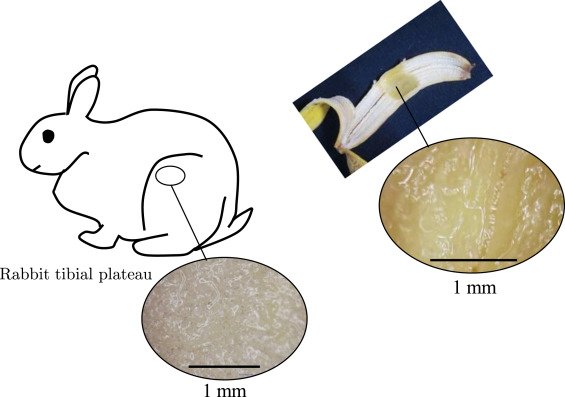

কলার খোসার অভ্যন্তরীণ পৃষ্ঠ সাদা ও মসৃণ, কিন্তু যখন এতে পা দেয়া হয় তখন ঐ অংশটি বাদামী বর্ণ ধারণ করে। মাইক্রোস্কোপিক পরীক্ষার দ্বারা তিনি দেখতে পান যে খোসার সতেজ মসৃণ সাদা পৃষ্ঠটি ভিসকাস ফ্লুইডে রুপান্তরিত হয়, অর্থাৎ অধিক সান্দ্রতাবিশিষ্ট প্রবাহীতে পরিণত হয় যখন এতে পা দেয়া হয়।

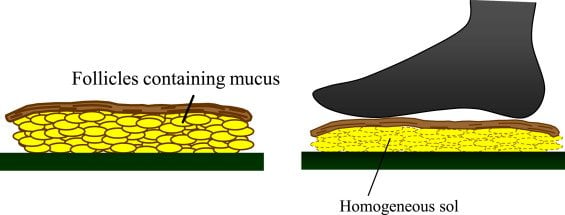

পরিসমাপ্তিতে বলা যায়, তিনি ফলিকল জেল লুব্রিকেশন মেকানিজম সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং সেটি হলো: “যখন খোসার অভ্যন্তরীণ পৃষ্ঠ পদদলিত হয়, তখন ফলিকলগুলো ফেটে গিয়ে মিউকাস নিঃসরণ করে।” এভাবেই মাবুচি কলার খোসায় পা পিছলিয়ে যাওয়া নিয়ে বিশ্বের প্রথম গবেষণাপত্র লেখেন।

মিউকাসের রহস্য

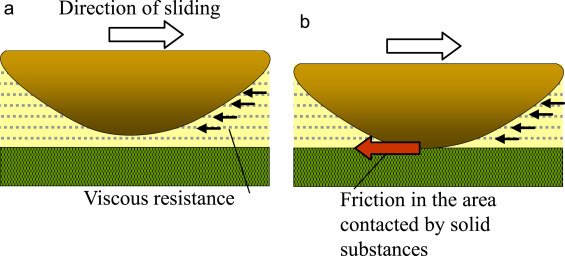

সান্দ্রতা হলো একধরনের বৈশিষ্ট্য যা ফ্লুইড প্রবাহের সাথে সম্পর্কিত এবং যা ঘর্ষণ প্রতিরোধী হওয়া উচিত। তাহলে কেন কলার খোসা পিচ্ছিল? লুব্রিকেটিং ফ্লুইডের সান্দ্রতা মূলত একটি ঘর্ষণ তলকে অপর একটি ঘর্ষণ তলের উপর দিয়ে চলতে বাধা দেয় এবং ফলশ্রুতিতে দুটি কঠিন তলের মধ্যকার ঘর্ষণ বল অনেকটাই কমিয়ে দেয়। এই প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় স্কুইজ ফিল্ম লুব্রিকেশন মেকানিজম এবং লুব্রিকেটিং ফ্লুইডের সান্দ্রতা যত বেশি হবে প্রভাব তত বেশি হবে।

কলার খোসা থেকে নিঃসৃত মিউকাসের গঠন উপাদান সঠিকভাবে নির্ণয় করা খুব কঠিন, কারণ ভেজা অবস্থায় পলিমার অণুর গঠন সনাক্ত করা যায় না। মিউকাস নিশ্চয়ই প্রোটিন থেকে উদ্ভুত নয়, কারণ এটি থেকে বাজে গন্ধ বের হয় না, এমনকি বেশ কিছুক্ষণ রেখে দিলেও গন্ধ বেরোয় না। এটি সম্ভবত সুগার বা চিনি থেকে উদ্ভুত, কারণ মিষ্টি জাতীয় ফল থেকে নিঃসৃত মিউকাস উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি সান্দ্রতাবিশিষ্ট। উদ্ভিদ থেকে আহরিত সাধারণ মিউকাসগুলো মান্নান, ফিউকয়ডান এবং অন্যান্য পলিস্যাকারাইড থেকে উদ্ভুত। জয়েন্ট ফ্লুইডের গঠন উপাদান হায়ালুরনিক এসিডও একধরনের মিউকোপলিস্যাকারাইড।

প্রাণীদেহে হৃদপিন্ড ও ফুসফুসের পৃষ্ঠতল সর্বদাই আশেপাশের টিস্যুগুলোর সাথে ঘর্ষণরত অবস্থায় থাকে। তাই এই অঙ্গগুলোর পৃষ্ঠতল মসৃণ হওয়া খুব জরুরি। আর এই মসৃণভাব বজায় রাখে মিউকাস।

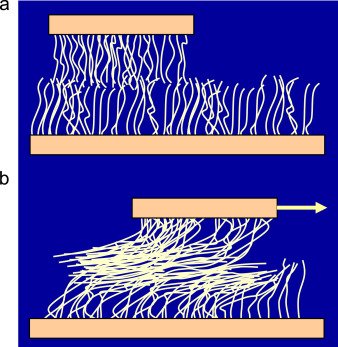

মিউকোপলিস্যাকারাইড কঠিন পৃষ্ঠতলের উপর ভিত্তি করে ফাইবার কাঠামো গঠন করে। যখন একটি পৃষ্ঠতল আরেকটির উপর দিয়ে স্লাইড করে তখন ফাইবারগুলো সমান্তরালভাবে মুখোমুখি অবস্থান নেয়। মসৃণ স্লাইডিং তখনই সম্ভব যখন ফাইবারগুলো মসৃণভাবে স্লাইড করে।

সান্দ্রতার জন্য দায়ী সকল পলিমার অণু একধরনের জৈব যৌগ যা জিন থেকে উৎপন্ন। আধুনিক প্রযুক্তি এতটাও উন্নতি করেনি যে ল্যাবরেটরিতে জৈব যৌগ উৎপাদন করবে। জৈব যৌগ উৎপাদনের জন্য অবশ্যই জীবদেহের উপর নির্ভরশীল হতে হয় আমাদের। উপরন্তু পলিমার অণু গঠনের জন্য জৈব যৌগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উচ্চ সান্দ্রতাবিশিষ্ট সকল প্রবাহী জীবদেহ হতে আহরণ করা হয়। শিল্পকারখানায় বিভিন্ন যন্ত্রপাতির জন্য ব্যবহৃত লুব্রিকেটিং ওয়েলও এর ব্যতিক্রম না। এগুলো আমাদের এটাই নির্দেশ করে যে, ফ্রিকশনাল কো-এফিসিয়েন্ট কমাতে ও স্লিপারিনেস বাড়াতে সকল লুব্রিকেশন টেকনোলজিই জীবদেহের জিনগত ক্রিয়াকলাপের উপর নির্ভরশীল এবং আমাদের আধুনিক প্রযুক্তি এই বিষয়টিতে অপূর্ণাঙ্গ।