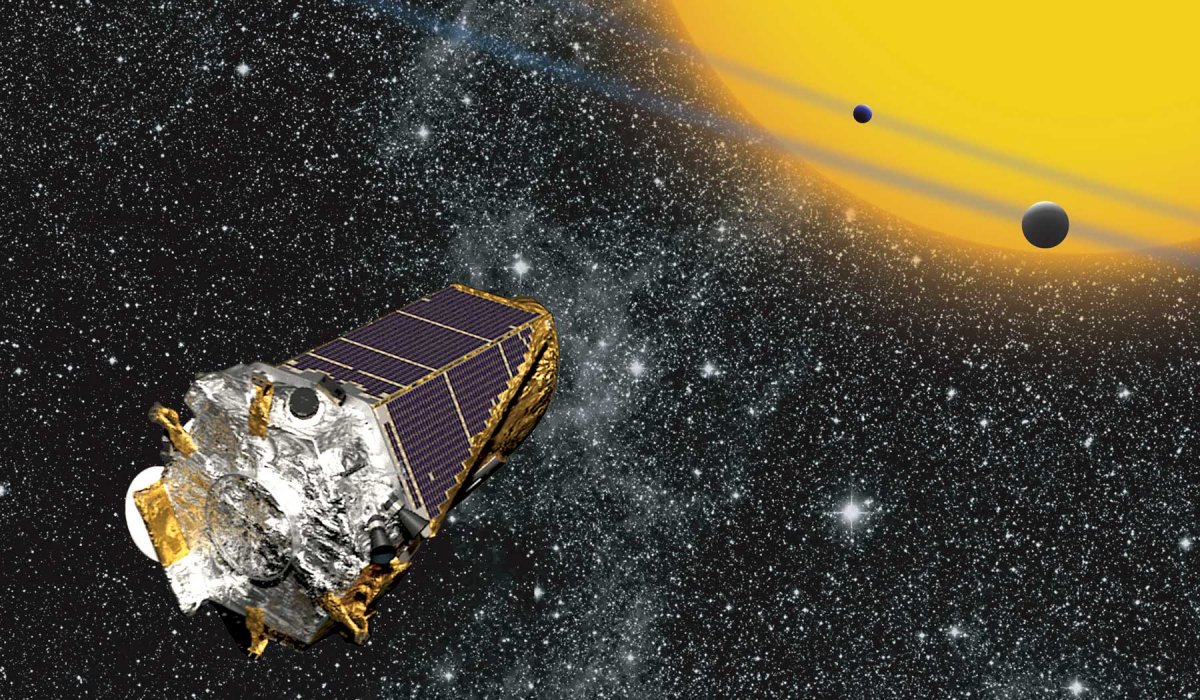

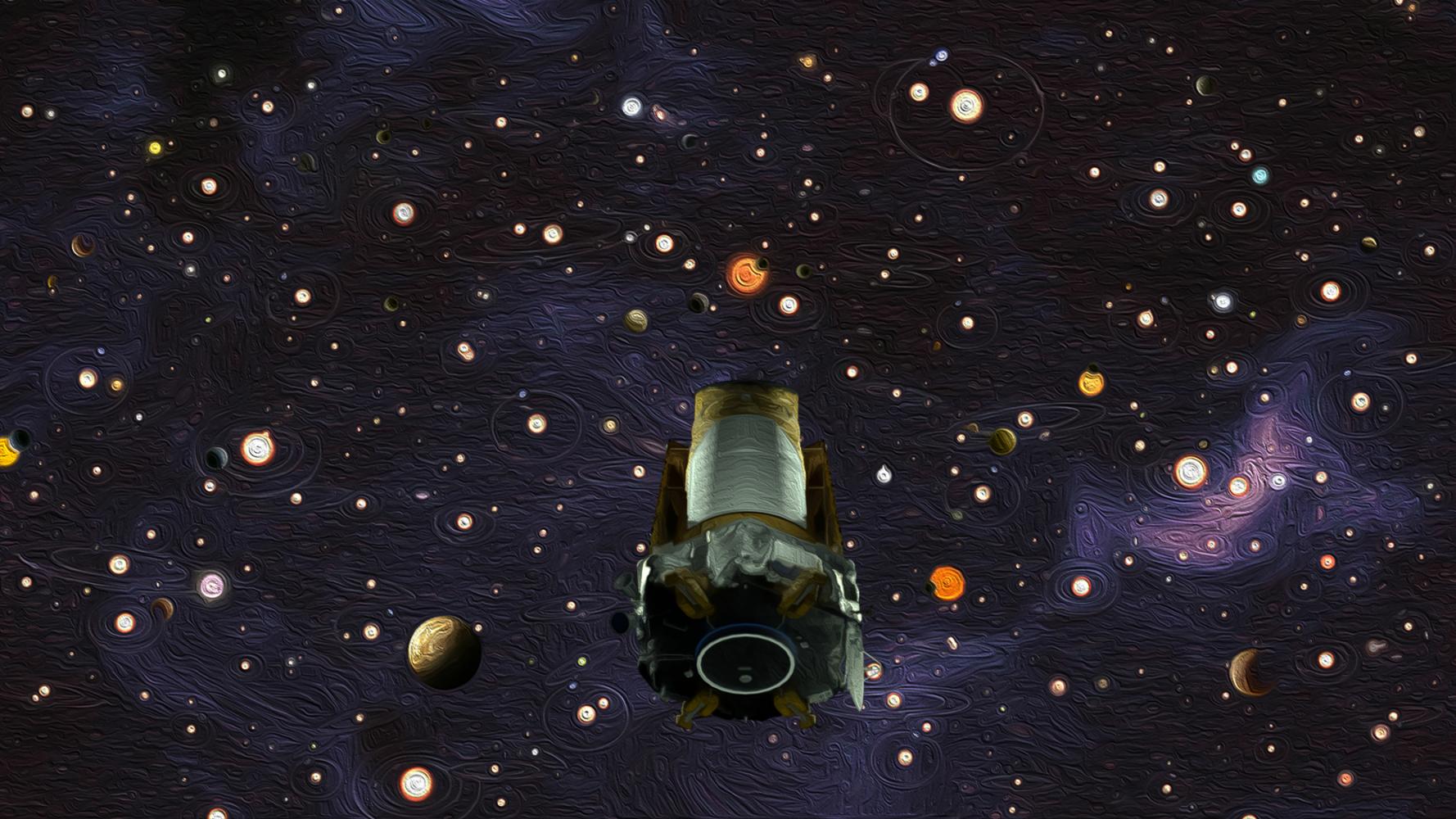

গত কয়েক বছরে নিশ্চয় অনেক পত্র পত্রিকা পড়েছেন কিংবা অনলাইনে বিশ্বের খবরাখবর রেখেছেন। যারা বিজ্ঞান কিংবা মহাকাশের বিষয় আশয় নিয়ে আগ্রহী তারা হয়তো প্রায় সময়ই নতুন নতুন বাসযোগ্য গ্রহ আবিষ্কারের কথা শুনেছেন। যদি শুনে থাকেন তাহলে জোর সম্ভাবনা আছে সেই খবরটি এসেছে কেপলার স্পেস টেলিস্কোপের সাহায্যে। ২০০৯ সালে পাঠানো এই মহাকাশ মানমন্দিরটি এমনভাবে ডিজাইন করে পাঠানো হয়েছে যেন এটি পৃথিবী সদৃশ গ্রহ খুঁজে খুঁজে বের করতে পারে।

পৃথিবীর মতো গ্রহ খুঁজে বের করবে, বসবাসের উপযুক্ত গ্রহ খুঁজে বের করবে- তা ঠিক আছে, কিন্তু টেলিস্কোপ কেন মহাকাশে স্থাপন করতে হবে? আসলে ভূমির টেলিস্কোপের সুযোগ সুবিধা আর মহাকাশের টেলিস্কোপের সুযোগ সুবিধা আলাদা। সবচেয়ে বড় সমস্যা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল। আকাশের দিকে খেয়াল রাখে এমন কেউ যদি শহরের আকাশ আর গ্রামের আকাশকে তুলনা করে তাহলে অনেক পার্থক্য খুঁজে পাবে। গ্রামে আকাশ যত সুন্দর ও পরিষ্কার শহরের আকাশ তার ধারে কাছেও না। গ্রামের বায়ুমণ্ডলের চেয়ে শহরের বায়ুমণ্ডল বেশি দূষিত। দূষণের কারণে নাক্ষত্রিক আলো এসে ভালোভাবে পৌঁছাতে পারে না সেখানে। শহরে যদি টেলিস্কোপ স্থাপন করা হয় তাহলে এর মাধ্যমে মহাকাশের তথ্য উপাত্ত নির্ভুলভাবে জানা যাবে না। সেজন্যই মানমন্দির বা অবজারভেটরিগুলো নগর থেকে দূরে নির্জন কোনো স্থানে করা হয়।

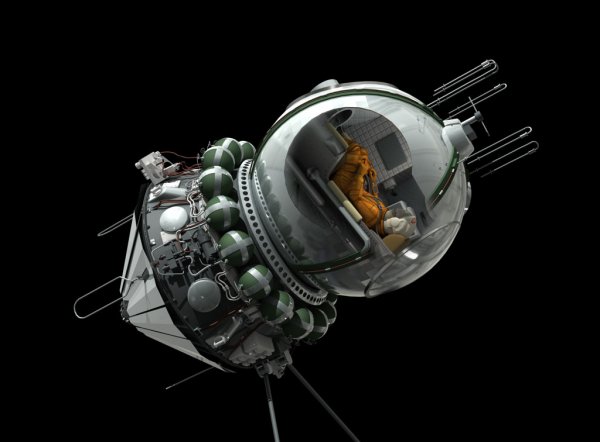

নগর থেকে দূরে কোথাও মানমন্দির স্থাপন করলেও দূষণ এড়ানো যায় না। কারণ পৃথিবীর পুরো বায়ুমণ্ডলই একসাথে সম্পর্কিত। কোনো এক স্থানে বায়ু দূষিত হলে অন্য স্থানেও তার প্রভাব কম-বেশ পড়ে। তাই এখানেও কিছুটা অসুবিধা থেকে যাচ্ছে। তার উপর আধুনিক সভ্যতায় আলোর মাধ্যমেও আকাশ দূষিত হয়। আলোও দূষণ ঘটাতে পারে? হ্যাঁ, আকাশ গবেষকদের জন্য অনাকাঙ্ক্ষিত আলো খুবই বিরক্তিকর জিনিস। বেশি আলোর উপস্থিতি থাকলে আকাশপটের দৃশ্য দেখা যায় না স্পষ্টভাবে। এমন কোনো উপায় যদি বের করা যায় যার মাধ্যমে পাশ কাটানো যাবে বায়ুর দূষণ আর আলোর দূষণ তাহলে মহাকাশ সম্বন্ধে তথ্যগুলো পাওয়া যাবে স্পষ্টভাবে। এরকম একটি উপায় হতে পারে পুরো টেলিস্কোপটিকেই মহাকাশে স্থাপন করে দেওয়া। মহাকাশে থেকে থেকে টেলিস্কোপটি অবিরাম ছবি তুলে যাবে, তথ্য সংগ্রহ করে যাবে আর বিশেষ উপায়ে সেসব তথ্য চলে আসবে পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠে থাকা মানুষের কাছে।

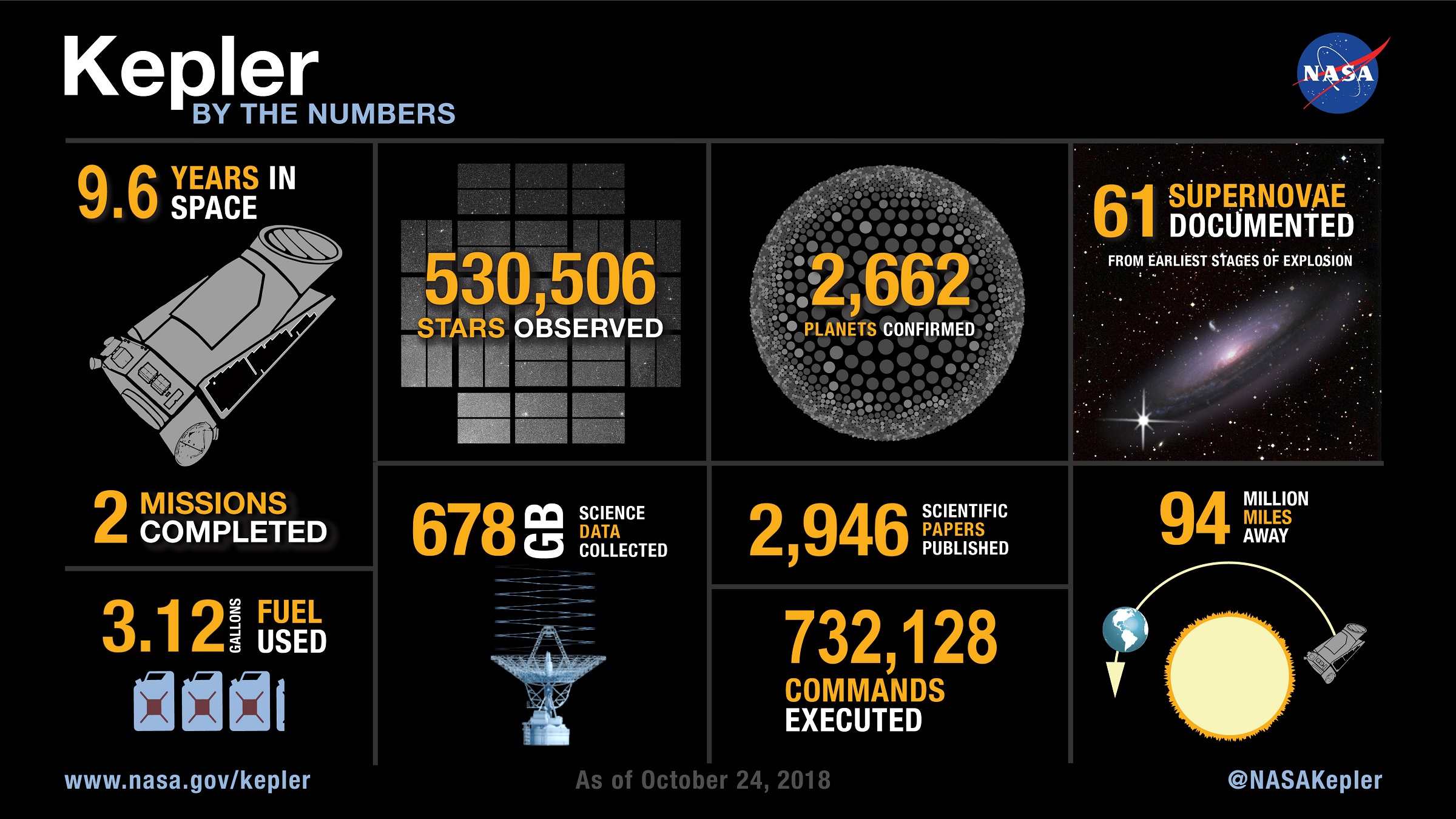

এরকম বিশেষ সুবিধা পেতেই কেপলার স্পেস টেলিস্কোপ তথা কেপলার স্পেস অবজারভেটরিকে মহাকাশে পাঠানো হয়েছিল। আর এটি তার উদ্দেশ্যে সফলও ছিল। দীর্ঘ ৯ বছরের অনুসন্ধানে কেপলার আবিষ্কার করেছে ৫ লক্ষ ৩০ হাজার ৫০৬টি নক্ষত্র এবং ২৬০০ এরও বেশি গ্রহ। এছাড়াও আরো এক হাজারের উপরে কিছু সম্ভাব্য গ্রহের সন্ধান দিয়েছে, সেগুলোর গ্রহত্ব নিয়ে বর্তমানে গবেষণা চলছে। শত শত বিজ্ঞানী কেপলারের সংগ্রহ করা তথ্য নিয়ে গবেষণা করেছে। প্রায় ৩ হাজার বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে এর দেওয়া তথ্যকে ভিত্তি করে। ভবিষ্যতে এই সংখ্যা আরো বাড়বে নিশ্চিত। যান্ত্রিক এক বস্তুর সাহায্য নিয়ে কেউ মাস্টার্স থিসিস সম্পন্ন করবে, কেউ পিএইচডি সম্পন্ন করবে- এটার মাঝে কেমন একটা চমৎকারিত্ব আছে।

পৃথিবীসদৃশ প্রাণবান্ধব গ্রহ খুঁজে খুঁজে বের করার জন্য কেপলারকে ডিজাইন করা হয়েছিল। নাক্ষত্রিক ভুবনে সহজে নক্ষত্র শনাক্ত করা গেলেও গ্রহ শনাক্ত করা কষ্টকর। এমনকি সৌরজগতের ভেতরেও নবম গ্রহের অস্তিত্বের নিশ্চয়তা নিয়ে এখনো মত-দ্বিমত আছে। একে তো সৌরজগতের বাইরে গ্রহই খুঁজে পাওয়া কষ্টকর তার উপর প্রাণ ধারণের উপযোগী গ্রহ শনাক্তকরণ? নিঃসন্দেহে অনেক কঠিন কাজ। এই কাজের জন্যই একে ডিজাইন করা হয়েছিল। কেপলারের এত ক্ষমতা ছিল যে সৌরজগতের বাইরের কোনো গ্রহের উপগ্রহও খুঁজে পেয়েছিল। সেখানকার গ্রহগুলোতে অক্সিজেন আছে কিনা, পানির অস্তিত্ব আছে কিনা, তাদের অবস্থান তাদের আবর্তনকারী নক্ষত্রের সাপেক্ষে অনুকূল অঞ্চলে আছে কিনা ইত্যাদি খুঁজে দেখা ছিল এর প্রধান কাজ। এই বৈশিষ্ট্যগুলো থাকলে বলা যায় গ্রহটি প্রাণ ধারণের উপযোগী।

ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন কিলোমিটার দূরের কোনো গ্রহের মাঝে কোন কোন আলামত পাওয়া গেলে বলা যায় গ্রহটিতে পানি আছে, কোন কোন আলামত পাওয়া গেলে বলা যায় সেখানে অক্সিজেন আছে, কী কী আচরণ দেখা গেলে বলা যায় ঐ গ্রহটি তার নক্ষত্র থেকে একটি অনুকূল দূরত্বে অবস্থান করছে- এগুলো শনাক্ত করা বেশ জটিল কাজ। এসব জটিল কাজে দারুণ সফলতা দেখিয়েছে কেপলার স্পেস টেলিস্কোপ। মহাকাশবিজ্ঞানের ইতিহাসে তাই কেপলার স্পেস টেলিস্কোপের নাম অনন্য অবস্থানে থাকবে।

জার্মান জ্যোতির্বিদ জোহানেস কেপলারের নাম অনুসারে এর নাম দেওয়া হয়েছে কেপলার স্পেস টেলিস্কোপ। তিনিই প্রথম গ্রহদের গতির সমীকরণ দিয়েছেন। গ্রহরা কীভাবে নিয়ম মেনে তার নক্ষত্রকে আবর্তন করে, তৎকালীন সময়ে এটা গণিতের মাধ্যমে সূত্রবদ্ধ করে ফেলা চাট্টিখানি কথা নয়। কেপলার এই কাজটি করেছিলেন। তার কাজের সাহায্যেই আইজ্যাক নিউটন তার সার্বজনীন মহাকর্ষ তত্ত্ব প্রদান করেছিলেন।

তবে সবকিছুরই একটি ব্যাপ্তিকাল আছে। এটিরও তা-ই। এর চারটি রিঅ্যাকশন হুইল আছে। এদের সাহায্যে অতি সূক্ষ্ম নড়াচড়া কিংবা দিক পরিবর্তন করা হয়। এ তো আর সুতোয় বাধা ঘুড়ি নয় যাকে যেমন ইচ্ছে তেমন নড়তে চড়তে দিলে সমস্যা নেই। কেপলার স্পেস টেলিস্কোপ কার্যক্ষম রাখতে অন্তত তিনটি রি-অ্যাকশন হুইল সচল থাকতে হয়। ২০১২ সালে এর একটি হুইল নষ্ট হয়ে যায়। ফলে আশঙ্কা দেখা দেয়, আরো একটি হুইল নষ্ট হলে কার্যক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাবে। ২০১৩ সালে ২য় একটি হুইল নষ্ট হয় এবং এটি সঠিকভাবে কাজের ক্ষমতা হারায়। এ অবস্থায় একে সেফ মুডে রেখে দেওয়া হয়। এরপর বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদের নিয়ে এর হুইল সচল করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তারা দেখেন এই হুইল সচলযোগ্য নয়। তাই সিদ্ধান্ত হয় একে দিয়ে আর যা যা কাজ করানো যায় করে নেবে। এরপর কয়েক ধাপের মিশন শেষে এর জ্বালানী শেষ হয়ে যায় এবং চূড়ান্তভাবে কার্যক্ষমতা চলে যায়।

হাবল স্পেস টেলিস্কোপও এরকম নষ্ট হয়েছিল। নাসার পক্ষ থেকে কয়েকবার করে সারিয়ে তোলা হয়েছিল একে। কিন্তু কেপলার টেলিস্কোপের বেলায় হাবলের মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব নয়, তাই পুনরায় একে সচল করার মিশন নেয়নি নাসা। তবে এই সময়ের মধ্যেই এটি অনেক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে পাঠিয়েছিল পৃথিবীতে।

জ্বালানী শেষ হয়ে যাওয়া নিশ্চুপ কেপলার মহাকাশ মানমন্দির পৃথিবীর কক্ষপথ ধরে সূর্যকে আবর্তন করে যাবে বছরের পর বছর। এর আবর্তন গতি আর পৃথিবীর আবর্তন গতি ভিন্ন। তাই এটি পৃথিবীর কক্ষপথের আশেপাশে থাকলেও পৃথিবীর আশেপাশে থাকবে না। শত বছর পর ঘুরতে ঘুরতে হয়তো কোনো একসময় আবারো পৃথিবীর কাছে চলে আসবে এটি। তখনকার জ্যোতির্বিজ্ঞানের অবস্থা আর কেপলার স্পেস টেলিস্কোপের রেখে যাওয়া অবস্থার কেমন ভিন্নতাই না থাকবে। এর যদি চিন্তা করার ক্ষমতা থাকতো তাহলে হয়তো ভাবতো- আহা, এত চমৎকার এই জাতির জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চায় আমি একসময় অবদান রেখেছিলাম।

তবে কেপলার চলে গেলেও তার পথ ধরে পাঠানো হয়েছে ট্রানজিটিং এক্সোপ্লানেট সার্ভে স্যাটেলাইট (Tess)। এ বছরের এপ্রিলে নাসা পাঠিয়েছে এটি। ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সিও একটি স্পেস টেলিস্কোপ পাঠানোর পরিকল্পনা করছে। সেটির নাম হবে ক্যারেকটারাইজিং এক্সোপ্লানেট স্যাটেলাইট (Cheops)। কেপলারের মতো প্রাণবান্ধব গ্রহ অনুসন্ধানই হবে এদের প্রধান কাজ।

ভবিষ্যৎ গবেষণা এবং ভবিষ্যৎ মহাকাশ উন্নতির মাধ্যমেই কেপলার টেলিস্কোপ বেঁচে থাকবে আমাদের মাঝে।