আকাশজুড়ে বিচিত্র রঙের খেলা। রাত গভীর হতেই আরো পরিষ্কারভাবে ধরা পড়বে সবুজ-লাল-ফিকে লাল রঙের দৌড়াদৌড়ি। মেরু অঞ্চলের উত্তর অংশে এই আলোর ঝলকানির নাম অরোরা বোরিয়ালিস, প্রতিবছর এই মেরুজ্যোতি দেখতে উত্তর মেরুর সাথে লেগে থাকা দেশগুলোতে হাজির হয় হাজার হাজার পর্যটক। শুধু রাতই নয়, দিনের বেলাতেও হিমবাহ দিয়ে ঘেরা দৃষ্টিনন্দন বরফের রাজ্যও অনেকের চোখকে জুড়িয়ে দেয়। তবে পর্যটনকেন্দ্র হওয়ার আড়ালে এই উত্তর মেরুকে নিয়ে চলছে কাটাকুটির রাজনীতি, আর এই দুর্গম অঞ্চলে রাজনীতির পথ সুগম করে তোলার অন্যতম প্রধান কারণ গ্লোবাল ওয়ার্মিং!

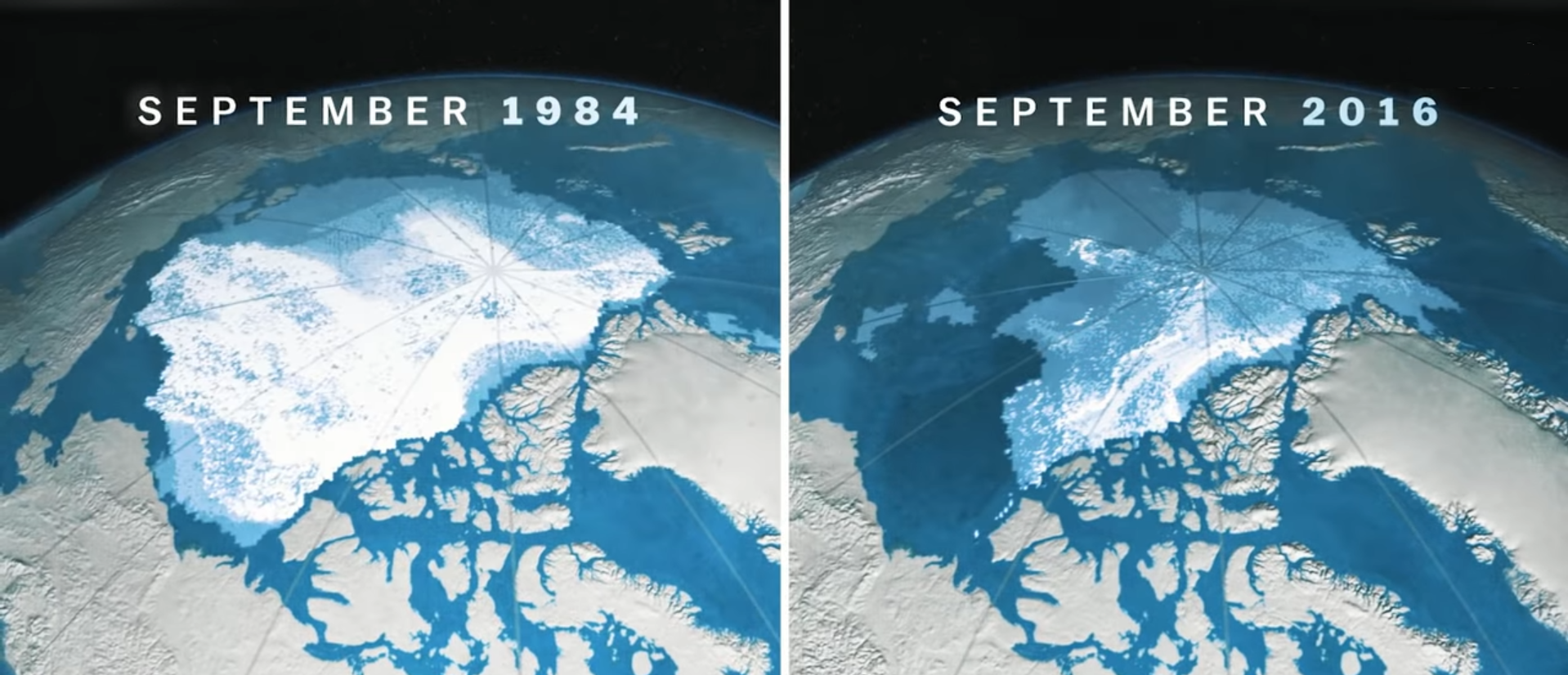

১৯০৯ সালে দুই মার্কিন অভিযাত্রী ম্যাথিউ হেনসন এবং রবার্ট পিয়ারি যখন সাগরের উপর ভেসে থাকা বরফের চাইয়ে পা রাখলেন তারপরও বহু বছর উত্তর মেরু নিছকই একটি দুর্গম অঞ্চল হিসেবে পরিচিত ছিল। নর্ডিক দেশগুলোর মাছের চাহিদা পূরণ আর সীমানা বাড়ানোর অঞ্চল ছাড়া উত্তর মেরু খুব একটা গুরুত্ব পায়নি। তবে গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের কারণে ক্রমেই গলতে থাকা বরফ সাগরে মিশে যেতেই উন্মুক্ত হয়ে পড়লো এর নিচের বিশাল ভাণ্ডার। বরফের আস্তরণের নিচে তেল আর গ্যাসের সন্ধান পেতেই টনক নড়ে উঠলো দেশগুলোর, নিজেদের ভাগ আদায় করতে শুরু হলো নতুন কূটনৈতিক স্নায়ুযুদ্ধ।

দ্বন্দ্বের সূচনা

আর্কটিকে নিজেদের প্রভাব বাড়ানোর জন্য ১৯০৩ সালে বিউফোর্ট সাগরে থাকা হার্শেল দ্বীপে ‘নর্থ-ওয়েস্ট মাউন্টেড পুলিশ ডিপার্টমেন্ট’ প্রতিষ্ঠা করে কানাডা। আর এখান থেকেই শুরু উত্তর মেরু নিয়ে বিভিন্ন দেশের দাবি-দাওয়া। চার বছর পর ১৯০৭ সালে কানাডার সিনেটর প্যাসকেল পোয়ারিয়েঁ কানাডার সীমান্তের মধ্যে থাকা সকল দ্বীপ এবং উত্তর মেরুও কানাডার সম্পত্তি বলে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ঠিক ২ বছর পরেই পিয়ারি ও হেনসনের দল উত্তর মেরুতে পৌঁছে সমগ্র উত্তর মেরু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পত্তি বলে দাবি করলে ঐ বছরেই আরেক অভিযাত্রী ক্যাপ্টেন জোসেফ বার্নিয়ের মেলভিল দ্বীপে খুঁটি পুঁতে সমগ্র আর্কটিক দ্বীপপুঞ্জ কানাডার এলাকা হিসেবে ঘোষণা দেন।

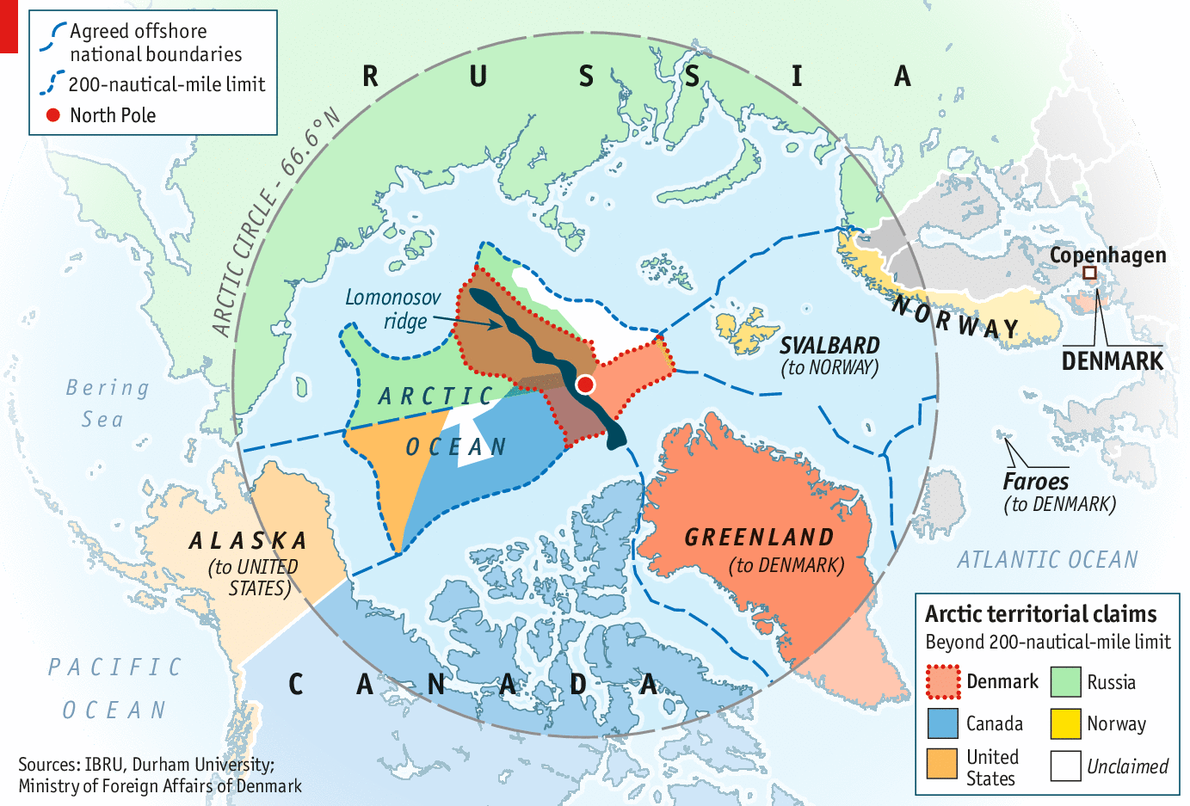

সরকারিভাবে প্রথম উত্তর মেরু অঞ্চল দাবি করা দেশও কানাডা। ১৯২৫ সালে কানাডার সংসদে ‘নর্থওয়েস্ট টেরিটরি অ্যাক্ট’-এ সংশোধন এনে কানাডার সীমান্ত উত্তর মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত, এই দাবি করা হয়। কানাডার প্রত্যুত্তর হিসেবেই সোভিয়েত ইউনিয়নও ‘আর্কটিক ডিক্রি’ জারি করে উত্তর মেরু অঞ্চলের বিশাল অংশ দাবি করে। একই বছর নরওয়ে ও যুক্তরাষ্ট্রও নিজেদের সীমানা অনুযায়ী নিজেদের দাবি জানায়। ১৯১৬ সালে ডেনমার্কের মালিকানাধীন গ্রিনল্যান্ডকে যুক্তরাষ্ট্র স্বীকৃতি দিলে ডেনমার্কও গ্রিনল্যান্ডের উত্তরাংশের উত্তর মেরুর অংশের দাবি জানায়।

দশকের পর দশক ধরে আর্কটিক অঞ্চলের একেক অংশ দাবি করতে থাকে দেশগুলো। কানাডা তাদের প্রভাব আরো বৃদ্ধি করার জন্য ইনুইট জাতির বেশ কিছু গোত্রকে স্থানান্তর করে আরো উত্তরে পাঠিয়ে দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়েও এ ধারা চলতে থাকে। ১৯৭২ সালে কানাডা ও ডেনমার্ক (গ্রিনল্যান্ড) তাদের সীমারেখা নির্ধারণ করে জাতিসংঘের কাছে উত্তর মেরুর এ সমস্যা সমাধানের জন্য প্রস্তাব পাঠায়। ১৯৮২ সালে জাতিসংঘ United Nations Convention on Laws of the Sea (UNCLOS) প্রবর্তন করার মাধ্যমে এ সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হয়।

UNCLOS থেকে আর্কটিক কাউন্সিল

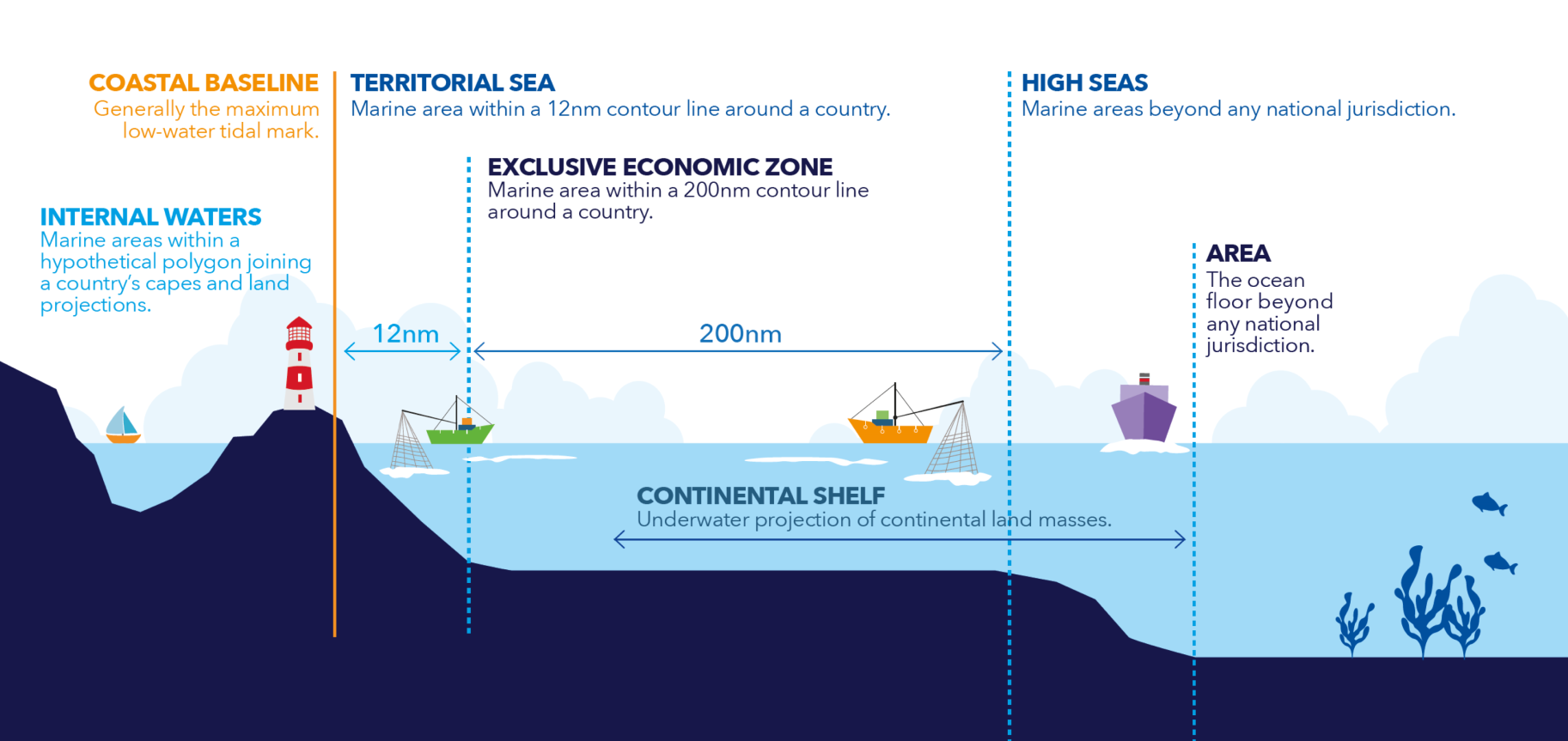

প্রায় ৯ বছর ধরে আলোচনার পর জাতিসংঘ UNCLOS প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়, যা এখনো পর্যন্ত জাতিসংঘের ইতিহাসে সর্বোচ্চ সময় ধরে চলা আলোচনা। UNCLOS অনুযায়ী কোনো দেশের উপকূলের সীমানা থেকে শুরু করে ২০০ নটিক্যাল মাইল দূরত্ব পর্যন্ত কোনো দেশ অর্থনৈতিক সুবিধা ভোগ করতে পারবে, অর্থাৎ মাছ ধরা থেকে শুরু করে তেল বা গ্যাস উত্তোলন এর সবই এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন (EEZ) এলাকার মধ্যে করা যাবে। এই চুক্তির মাধ্যমেই আর্কটিক সমস্যা সমাধান করে ফেলা সম্ভব ছিল, কিন্তু UNCLOS-এর ৭৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী সব হিসাব-নিকাশে গোলমাল লেগে যায়।

এই ধারা অনুযায়ী, কোনো দেশ যদি ভূতত্ত্বানুযায়ী প্রমাণ করতে পারে যে EEZ-এর বাইরে থাকা সমুদ্রের তলদেশও তাদের সীমানার বর্ধিতাংশ, তবে সেই অংশও তাদের এলাকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। UNCLOS আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার পর কোনো দেশ সর্বোচ্চ ১০ বছর পর্যন্ত সময় পাবে তাদের ভূতাত্ত্বিক প্রমাণ দাখিল করার জন্য। এখনো পর্যন্ত নরওয়ে (১৯৯৬), রাশিয়া (১৯৯৭), কানাডা (২০০৩) এবং ডেনমার্ক (২০০৪) UNCLOS স্বীকৃতি দিয়ে তাদের প্রমাণও দাখিল করে ফেলেছে। যুক্তরাষ্ট্র UNCLOS-এ সই করলেও রাষ্ট্রীয়ভাবে আনুষ্ঠানিক অনুমোদন দেয়নি, ফলে কোনো বৈজ্ঞানিক মিশনও পরিচালনা করেনি তারা।

এদিকে রাশিয়া ও নরওয়ে আর্কটিক সীমানা নিয়ে তাদের ৪০ বছরের সীমান্ত-বিরোধ মিটিয়ে ফেললেও ডেনমার্ক ও রাশিয়ার মধ্যে বিবাদ চলমান রয়েছে। রাশিয়া একদিকে ‘লোমোনোসোভ রিজ’ নামক এলাকা ইউরেশিয়া মহাদেশের বর্ধিতাংশ হিসেবে দাবি করছে, অন্যদিকে ডেনমার্কের দাবিনুযায়ী এটা গ্রিনল্যান্ডের বর্ধিতাংশ। জাতিসংঘ দুই পক্ষের দাবিই বাতিল বা গ্রহণ কোনোটাই করেনি, আরো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য সময় চেয়েছে। ফলে দাবিকৃত এলাকা নিয়ে বিবাদ এখনো চলমান রয়েছে।

১৯৯৬ সালে অটোয়া ঘোষণার মধ্যে দিয়ে যখন ৮টি দেশকে (কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ডেনমার্ক, আইসল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড) নিয়ে আর্কটিক কাউন্সিল গঠন করা হয় তখন যুক্তরাষ্ট্রের পরামর্শে ‘সামরিক নিরাপত্তা সম্পর্কিত কোনো বিষয়ই আর্কটিক কাউন্সিলের অধিবেশনে আলোচনা করা হবে না’, এই নিয়ম যোগ করা হয়। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এসে যুক্তরাষ্টের সুর পাল্টেছে, পুরো অঞ্চলজুড়ে রাশিয়া যেভাবে প্রভাব বিস্তার করছে, তাতে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারছে না তারা। ২০১৯ সালে মার্কিন সেক্রেটারি অফ স্টেট মাইক পম্পেও বলেছিলেন, “আর্কটিক অঞ্চল ক্রমেই ক্ষমতা আর প্রতিযোগিতার নতুন ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।” এছাড়াও আর্কটিক কাউন্সিলের পর্যবেক্ষক দেশ হিসেবে আরো ১৩টি দেশ যুক্ত হওয়ায় তাদের স্বার্থজনিত কারণেও ভূরাজনীতি ও সামরিক বিষয় নিয়ে আর্কটিক কাউন্সিলে আলোচনা হওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা গিয়েছে।

নর্দার্ন সি রুট এবং রাশিয়ান নর্দার্ন ফ্লিট

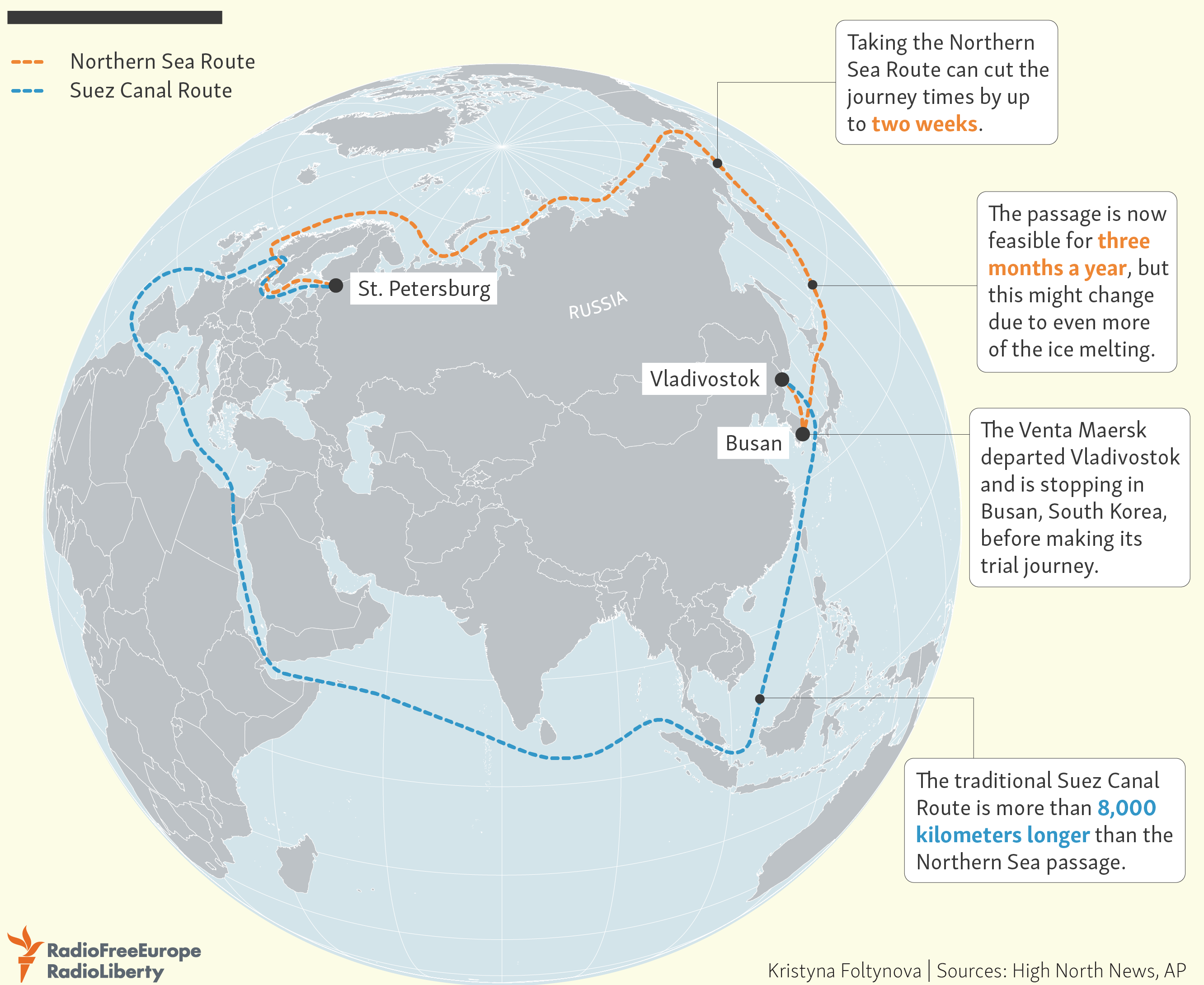

আর্কটিকে রাশিয়ার অর্থনৈতিক আগ্রহের কারণ মূলত দুটি। একটি আর্কটিকের নিচে ডুবে থাকা কালো সোনা, অন্যটি হলো এর সামুদ্রিক পথ, যেটি পরিচিত নর্দার্ন সি রুট হিসেবে। শীতকালে জমাট বাধা আর্কটিক বন্ধ হয়ে থাকায় জাহাজগুলোকে ইউরোপের পশ্চিম তীর থেকে এশিয়ার পূর্ব তীর পর্যন্ত সুয়েজ খাল-ভূমধ্যসাগর হয়ে যেতে হয়। এই দীর্ঘ পথের তুলনায় বেরিং প্রণালী থেকে ব্যারেন্টস সাগরের পথ প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। তাছাড়া সুয়েজ খালের পথে জলদস্যুদের শিকার হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। ফলে পরিবহনের জন্য অনেকের প্রথম পছন্দ নর্দার্ন সি রুট।

গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের কারণে আর্কটিক সাগর জমাট বাধার সময়সীমাও কমে আসছে, ফলে এই রুট ব্যবহারের আগ্রহ বাড়ছে ব্যবসায়ীদের কাছে। তবে এই রুট কোনোসময়ই একেবারে বরফমুক্ত থাকে না, প্রয়োজন হয় রুশ নেভিগেটর ও আইসব্রেকারের। আর এটি ব্যবহার করেই সুবিধা আদায় করে নিচ্ছে রুশরা। বর্তমানে প্রায় দেড় মিলিয়ন টন পণ্য পরিবহন করা হয় এই রুট দিয়ে, রুশ সরকারের আশানুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যেই এটি বেড়ে ৮৫ মিলিয়ন টনে দাঁড়াবে! ফলে পুরো রুটজুড়ে বন্দর ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের জন্য জোর দিচ্ছে তারা। এছাড়া অন্যান্য দেশের নৌবাহিনীর জাহাজের উপরও বিশেষ নিয়ম জারি করেছে রাশিয়া। এই রুট ব্যবহার করতে হলে রুশ কর্তৃপক্ষকে কমপক্ষে ৪৫ দিন আগে জানিয়ে অনুমতি নিতে হবে এবং যাত্রাপথে একজন রুশ নেভিগেটরকে নিজেদের জাহাজে পর্যবেক্ষক হিসেবে থাকবে।

রাশিয়ার সবচেয়ে বড় প্রাকৃতিক গ্যাসের রিজার্ভ ইয়ামাল উপদ্বীপও এই আর্কটিক অঞ্চলে, যা প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলন করার কাজ শুরু করছে ২০১০ সাল থেকেই। এছাড়াও উত্তোলনের মাত্রা আরো বাড়ানোর জন্য গভীর সমুদ্রবন্দর, বিমানবন্দর ও রেললাইন তৈরির পরিকল্পনা করছে রুশ সরকার। রাশিয়ার ৭০ শতাংশ তেল ও গ্যাসের রিজার্ভ রয়েছে আর্কটিকের কন্টিনেন্টাল শেলফে। উপকূলীয় শহরের বিদ্যুতের চাহিদা মেটানোর জন্য পৃথিবীর একমাত্র দেশ হিসেবে ভাসমান পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রও তৈরি করেছে তারা।

আর্কটিক অঞ্চল নিয়ে প্রথম উত্তেজনা সৃষ্টি হয় যখন রাশিয়া তাদের জাতীয় পতাকা বহন করা টাইটেনিয়াম টিউব উত্তর মেরুর একেবারে নিচে পুঁতে আসে। ‘Arktika 2007’ নামক এই মিশনে উত্তর মেরুতে গবেষণার জন্য আইস স্টেশনও তৈরি করা হয়। রাশিয়ার এই পতাকা ফেলে আসায় আশঙ্কা প্রকাশ করে UNCLOS চুক্তিবদ্ধ বাকি ৪টি দেশ। তবে রাশিয়ার আর্কটিকে প্রভাব বিস্তারের শুরু সেখান থেকেই।

আর্কটিক মহাসাগরের সাথে প্রায় বিশ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূল নিয়ে বিস্তৃত রাশিয়াই বাকি দেশগুলোর তুলনায় উত্তর মেরুর সাথে সবচেয়ে বেশি অংশ (৫৩ শতাংশ) নিয়ে যুক্ত হয়ে আছে। আর নিজেদের স্বার্থ আদায় করতে সেটিকেই কাজে লাগাচ্ছে মস্কো। ফিনল্যান্ডের সীমান্তে থাকা সেভেরোমর্স্ক শহরে তাদের নর্দার্ন ফ্লিটের হেডকোয়ার্টার তৈরি করেছে, যাতে রয়েছে ৩৫টি সাবমেরিন, ৬টি মিসাইল ক্রুজারসহ প্রায় ৮০টি জাহাজ। রাশিয়ার মোট নৌশক্তির দুই-তৃতীয়াংশই এই নৌবহরে যুক্ত করা হয়েছে। ২০১২ সাল থেকেই এই নৌবহর নিয়মিতভাবে রাশিয়ার আর্কটিক অংশ টহল দিচ্ছে।

এছাড়াও বরফ ভেঙে জাহাজ চলাচলের পথ বানানো আইসব্রেকার জাহাজও সবচেয়ে বেশি রয়েছে রাশিয়ার হাতে। বিশ্বের বৃহত্তম নিউক্লিয়ার আইসব্রেকার 50 Let Pobedy সহ ৬টি নিউক্লিয়ার আইসব্রেকার ছাড়াও ১৯টি ডিজেলচালিত আইসব্রেকার দিয়ে নিয়মিত আর্কটিক অঞ্চলে টহল দিয়ে থাকে রাশিয়ার যুদ্ধজাহাজগুলো।

আর্কটিক অঞ্চলজুড়ে সামরিক স্থাপনা তৈরির পরিমাণও বাড়িয়েছে রাশিয়া, চলছে বেশ কিছু বিমানঘাঁটি ও সামরিক ঘাঁটি বানানোর কাজ। আর্কটিকে বর্তমানে মোট ২৭টি সামরিক ঘাঁটি পরিচালনা করছে দেশটি, যা ২০০৭ সালে পতাকা পুঁতে আসার ঘটনার সময়ে থাকা ঘাঁটির দ্বিগুণেরও বেশি! এগুলোর সাথে রয়েছে আর্কটিক অঞ্চলে যুদ্ধ করার জন্য প্রশিক্ষিত বিশেষ বাহিনী, যাদের সামরিক মহড়ার খবর নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে রুশ সরকারি গণমাধ্যম।

ন্যাটো-যুক্তরাষ্ট্রের জবাব

১৮৬৭ সালে ৭.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিনিময়ে আলাস্কা কিনে নেওয়ার সময় অনেকে সমালোচনা করলেও পরে এই আলাস্কাই হয়ে উঠেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনাময় এলাকা। শুধু সোনার খনিই নয়, উত্তর মেরুর দুয়ারও মার্কিনদের জন্য খুলে গিয়েছে এর কারণে। তবে আর্কটিক অঞ্চলে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে রাশিয়া যতটা আগ্রহ দেখাচ্ছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেন ঠিক ততটাই নিষ্প্রভ।

২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে নরওয়েতে স্নায়ুযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সবচেয়ে বড় সামরিক মহড়া পরিচালনা করেছে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে থাকা সামরিক জোট ন্যাটো, যাতে অংশগ্রহণ করেছে ৩১টি দেশের ৫০ হাজারেরও বেশি সৈন্য। শীতল পরিবেশে যুদ্ধের এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হলেও শীতল পরিবেশে অন্য যেকোনো দলের তুলনায় সবসময়ই এগিয়ে রুশরা, ইতিহাসও এর পক্ষে প্রমাণ দেয়। ন্যাটোভুক্ত দেশগুলো যেদিকে গ্রীষ্মকাল বা শীতকালের শুরু বা শেষদিকে মহড়া করে, সেদিকে রুশদের মহড়ার সময় থাকে একেবারে তীব্র শীতের মধ্যে।

আর্কটিক অঞ্চলে রাশিয়ার ২৭টি সামরিক ঘাঁটির বিপরীতে মাত্র একটি ঘাঁটি রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের, এবং সেটিও গ্রিনল্যান্ডের কাছ থেকে ধার নেওয়া জমিতে। যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র কানাডা বড় বুলি ব্যবহার করলেও আর্কটিক অঞ্চলে তাদের মাত্র ৩টি ছোট ঘাঁটি রয়েছে, যা প্রমাণ করে আর্কটিক অঞ্চল নিয়ে তাদের আগ্রহ কম। অবশ্য সম্প্রতি কিছুটা মনোযোগী হতে দেখা গেছে তাদেরকে। ব্যাফিন দ্বীপে নৌবাহিনীর জ্বালানি ঘাঁটি তৈরি করার কাজ শুরু করেছে কানাডা, অন্যদিকে উত্তর আটলান্টিকে রাশিয়ার জবাব দিতে নৌবাহিনীর দ্বিতীয় নৌবহর আবার গোছানোর পরিকল্পনা প্রকাশ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

নরওয়ে: পশ্চিম ইউরোপের সবচেয়ে বড় তেল ও গ্যাস উৎপাদন করা দেশ নরওয়ের অর্থনীতির বেশিরভাগই নির্ভরশীল আর্কটিকের তেল ও গ্যাসের ওপর। নর্থ সি’তে থাকা তেলের বিশাল ভাণ্ডার উত্তোলন করার জন্য নরওয়ে প্রতিষ্ঠা করেছে সরকারি তেল উত্তোলনকারী প্রতিষ্ঠান স্ট্যাটওয়েল। এদিকে গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের কারণে আর্কটিকের নতুন নতুন তেল-গ্যাসক্ষেত্র উন্মুক্ত হয়ে পড়ায় সেটিকে কাজে লাগিয়ে অর্থনীতিকে আরো চাঙ্গা করে তুলছে তারা। পরিবেশের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়লেও পরিবেশ রক্ষাকারীদের সমালোচনায় কর্ণপাত না করে আর্কটিক থেকে আরো তেল উত্তোলনের অনুমতি দিয়েছে নরওয়ে কর্তৃপক্ষ। এছাড়াও ন্যাটোর সমর্থন থাকা সত্ত্বেও নরওয়ে উত্তর অংশে সামরিক শক্তি জোরদার করা শুরু করেছে, তৈরি করেছে সম্পূর্ণ নারী সদস্যের প্রথম স্পেশাল ফোর্স ‘Jegertroppen’।

চীনের পোলার সিল্ক রুট

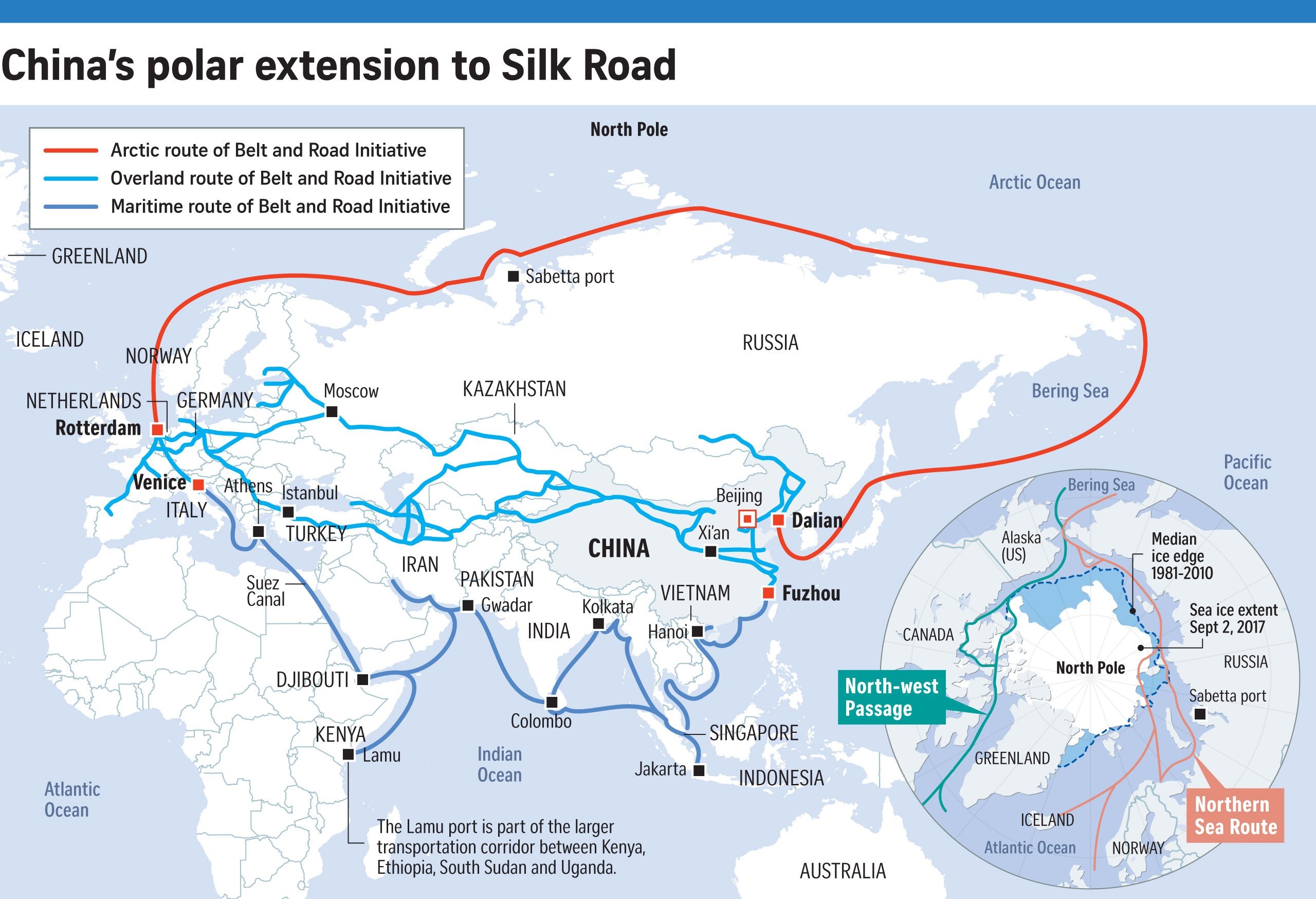

উত্তর মেরুর সীমানা থেকে ৫ হাজার মাইল দূরে থাকায় চীন আর্কটিক অঞ্চলে খুব বেশি মনোযোগ দেয়নি। ২০১৩ সালে আর্কটিক কাউন্সিলের পর্যবেক্ষক দেশ হিসেবে যোগ দেওয়ার পর ২০১৮ সালে তারা তাদের আর্কটিক নীতি প্রকাশ করেছে, নিজেদেরকে দাবি করেছে ‘Near-Arctic’ দেশ হিসেবে, যা প্রমাণ করে এশিয়া ও আফ্রিকার পাশাপাশি তারা আর্কটিক অঞ্চলেও নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে যাচ্ছে। আর এগুলোর জন্য তারা পাশে পাচ্ছে রাশিয়াকে, যদিও ভূরাজনীতি বিশেষজ্ঞরা একে স্রেফ নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের পন্থা হিসেবেই দেখছেন।

২০১৭ সালে চীন বিশ্বজুড়ে বাণিজ্য বিস্তারের জন্য পরিকল্পিত ‘বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ’-এর অংশ হিসেবে পোলার সিল্ক রুটের উল্লেখ করে, যেটি নর্দার্ন সি রুটকেই আরো শক্তিশালী করবে। এছাড়া রাশিয়ার এতদিনের আইসব্রেকার জাহাজের একক শক্তিকে চ্যালেঞ্জ জানাতেই চীন তাদের আইসব্রেকার ‘Xuelong 2’ তৈরি করেছে, যেটি একইসাথে একটি গবেষণা জাহাজও বটে। এছাড়াও দ্বিতীয় দেশ হিসেবে নিউক্লিয়ার আইসব্রেকার তৈরির কাজ শুরু করেছে চীন, ধারণা করা হচ্ছে এর ফলে চীনের টাইপ ০০৩ নিউক্লিয়ার এয়ারক্র্যাফট ক্যারিয়ার তৈরির প্রস্তুতিও হয়ে যাবে।