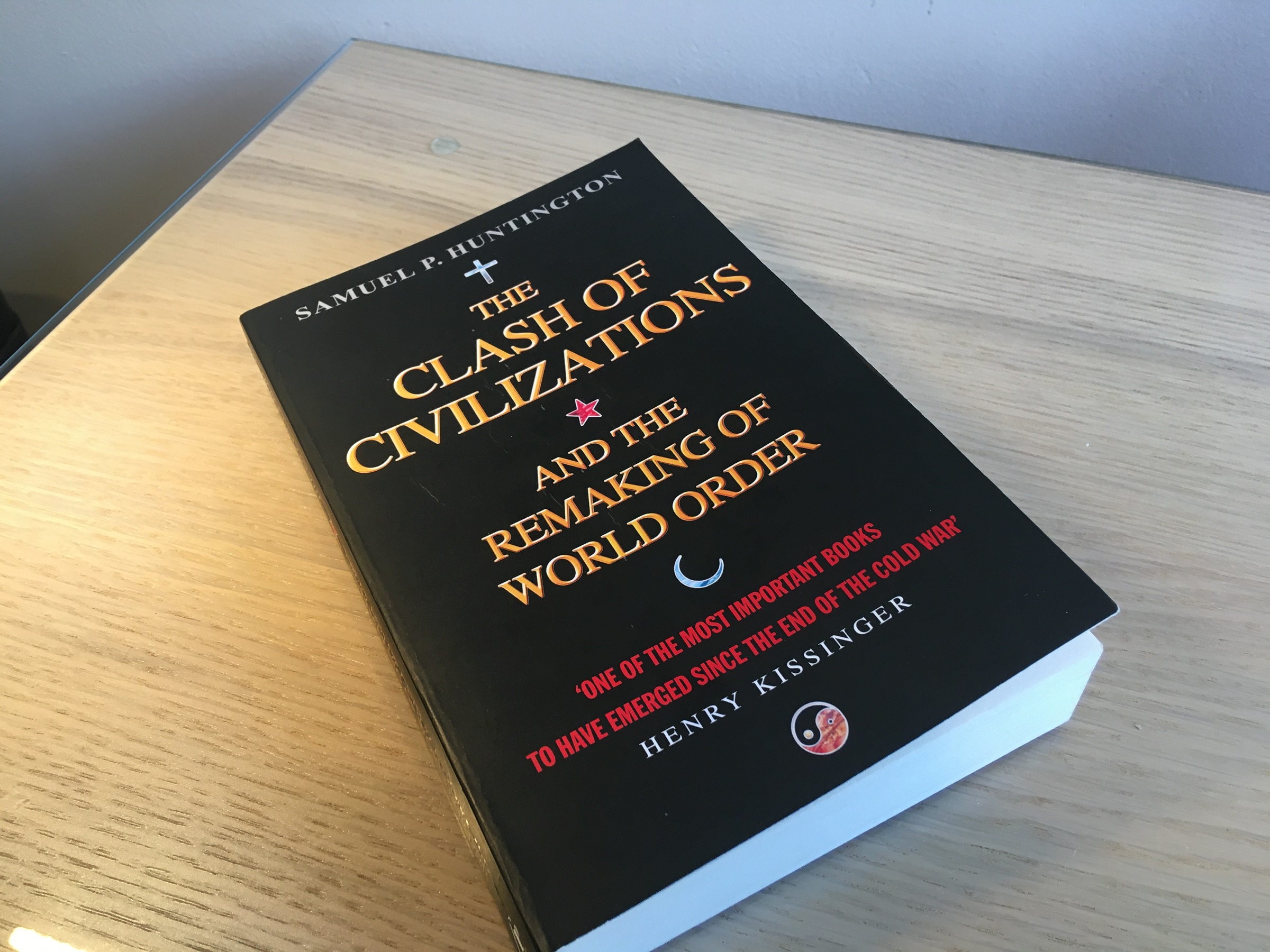

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দেশগুলো মোটা দাগে দুই ভাগে ভাগ হয়ে পড়ে; একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র দেশগুলোর উদার গণতন্ত্রবাদ, অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতন্ত্রবাদী চিন্তা-ভাবনা। কিন্তু ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের পর সমাজতন্ত্র অথর্ব হয়ে পড়ে, স্নায়ুযুদ্ধোত্তর বিশ্ব কেমন হতে পারে তা নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ চলতে থাকে। এমন সময়েই মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্যামুয়েল হান্টিংটন হাজির হন তার ‘সভ্যতার সংঘাত’ তত্ত্ব নিয়ে।

হান্টিংটন ১৯৯৩ সালে ফরেন অ্যাফেয়ার্স জার্নালে ‘ক্ল্যাশ অফ সিভিলাইজেশনস’ নামক নিবন্ধ প্রকাশ করে বলেন,

আগামী পৃথিবীর দ্বন্দ্ব-সংঘাত কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শ বা অর্থনৈতিক কারণে হবে না, বরং এর কারণ হবে সংস্কৃতি ও ধর্ম।

৩ বছর পর এই থিসিস পেপারকে আরো বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন হান্টিংটন তার একই নামে প্রকাশিত বইয়ে। প্রাথমিকভাবে খুব একটা সাড়া না ফেললেও ১৯৯৩ সালের টুইন টাওয়ার হামলা, ১৯৯৮ সালের তানজানিয়া ও কেনিয়ার মার্কিন দূতাবাসে বোমা হামলা ও শেষমেশ ২০০১ সালের টুইন টাওয়ারে বিমান হামলা হান্টিংটনের এ তত্ত্বকে মূলধারায় নিয়ে আসে। স্নায়ুযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক রাজনীতি গবেষণায় সবচেয়ে বেশি আলোচিত-সমালোচিত হতে থাকা তত্ত্বগুলোর মধ্যে একটি হান্টিংটনের এই ‘সভ্যতার সংঘাত’ তত্ত্ব।

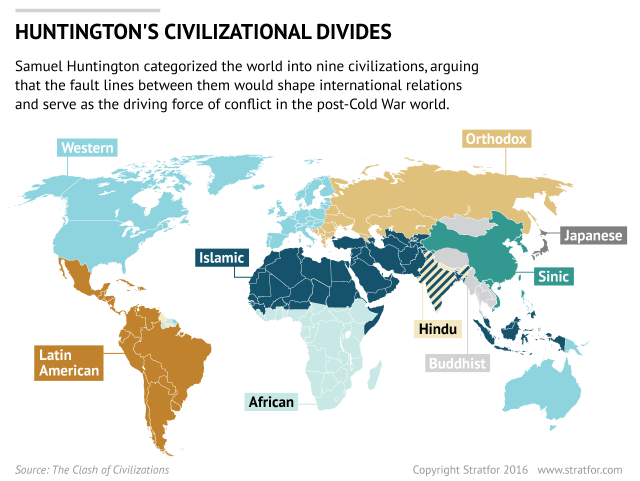

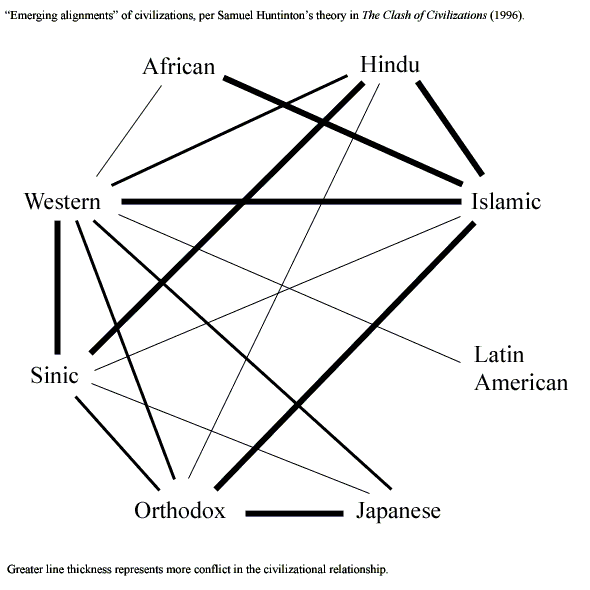

হান্টিংটন তার তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে সমগ্র পৃথিবীকে ৮টি (সম্ভাব্য আরো ১টি) সভ্যতায় বিভক্ত করেছেন। এগুলো হলো: পাশ্চাত্য সভ্যতা, সিনিক সভ্যতা, বুদ্ধ সভ্যতা, জাপানি সভ্যতা, হিন্দু সভ্যতা, অর্থোডক্স সভ্যতা, ল্যাটিন আমেরিকান সভ্যতা, ইসলামি সভ্যতা এবং (সম্ভাব্য) আফ্রিকান সভ্যতা। প্রতিটি সভ্যতারই নিজস্ব সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ রয়েছে, এবং সেই সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ দ্বারাই সভ্যতাগুলো পরিচালিত হয়ে থাকে।

হান্টিংটনের মতে, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর পাশ্চাত্য উদার গণতান্ত্রিকতাই একমাত্র প্রভাবশালী মতবাদ হিসেবে টিকে ছিল। কিন্তু জাতীয়তাবাদ, সংস্থাবাদ কিংবা বাজারভিত্তিক কম্যুনিজম এখনো টিকে রয়েছে, যা সমাজতন্ত্রের শূন্য স্থান পূরণ করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এছাড়াও পশ্চিমাদের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বা সেক্যুলারিজমের বদলে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পুনরুত্থান ঘটেছে বিভিন্ন ধর্মের।

পশ্চিমা সভ্যতা সমগ্র বিশ্বকেই নিজেদের ভাবধারা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠা করেছে। আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রচলন, আন্তর্জাতিক মুদ্রাবাজার নিয়ন্ত্রণ, আন্তর্জাতিক সমুদ্রপথ নিয়ন্ত্রণ, সর্বোচ্চ সামরিক শক্তি প্রয়োগ করার ক্ষমতা, উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন সামরিক অস্ত্র উৎপাদন ও তার ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ, গবেষণা ও প্রযুক্তি উন্নয়নে বেশি ভূমিকা পালন, আন্তর্জাতিক যোগাযোগ মাধ্যম নিয়ন্ত্রণ কিংবা মহাশূন্য নিয়ন্ত্রণ- সবকিছুতেই পাশ্চাত্য সভ্যতা নিয়ন্ত্রণ করছে। কিন্তু হান্টিংটনের বক্তব্য অনুযায়ী- পশ্চিমা সভ্যতার এই শক্তি ধীরে ধীরে কমে আসছে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা ক্রমেই মন্থর হয়ে আসছে। পশ্চিমা বিশ্বের বিপরীতে অপাশ্চাত্য দেশগুলোর সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি ক্রমেই বাড়ছে। সিনিক সভ্যতার অর্থনীতি পশ্চিমা সভ্যতার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে ইসলামি সভ্যতার ধর্ম ও এর মতাদর্শ পশ্চিমা সভ্যতার সাথে সাংঘর্ষিক, ফলে ইসলামি সভ্যতার দেশগুলোতে পশ্চিমাবিদ্বেষিতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সভ্যতাগুলোর মধ্যে কীভাবে সংঘাতের সৃষ্টি হবে তা হান্টিংটন ব্যাখ্যা করেছেন বিভিন্ন ধাপের মাধ্যমে। প্রতিটি সভ্যতারই নিজস্ব ভাষা, ইতিহাস, সংস্কৃতি রয়েছে এবং এগুলো কয়েক হাজার বছর ধরে বিদ্যমান যা সহজে মুছে ফেলা সম্ভব নয়। গ্লোবালাইজেশনের কারণে পৃথিবী ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে, সবার মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে সভ্যতাগুলোর মধ্যে ‘Civilizational Consciousness’ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সভ্যতাগুলোর পরস্পরের বৈপরীত্য এবং প্রতিটি সভ্যতার ভেতরে থাকা দেশগুলোর নিজেদের মধ্যে থাকা মিলগুলো ক্রমেই পরিষ্কার হচ্ছে। আধুনিক অর্থনীতি ও সমাজ পরিবর্তনের কারণে জনগণ নিজেদের আঞ্চলিক পরিচয় হারিয়ে ফেলছে, এই শূন্যতা পূরণ করবে ধর্ম। আঞ্চলিক পরিচয়ের চেয়ে ধর্মীয় পরিচয় বড় হয়ে উঠবে এবং জাতীয় ঐক্যর বদলে ধর্মীয় ঐক্যের ভিত্তিতে সভ্যতাগুলো আরো শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

Civilizational Consciousness বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সভ্যতাগুলোর মধ্যে নিজেদের মূলে ফিরে যাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা দেখা যাবে। ক্ষমতার শীর্ষে থাকা পশ্চিমা শক্তি সভ্যতাগুলোর এই মূলে ফিরে যাওয়াকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবে। সাংস্কৃতিক সংঘাত বা ধর্মীয় সংঘাত রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সংঘাতের মধ্যে সহজেই মিটিয়ে ফেলা সম্ভব নয়। পশ্চিমা বিশ্বের প্রতি অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল সভ্যতাগুলো ক্রমেই নিজেদের আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সক্ষমতা বাড়িয়ে স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে এবং এভাবে পশ্চিমা সভ্যতার অর্থনৈতিক প্রভাব কমে যাওয়ায় নিজেদের ক্ষমতা সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবে এবং শুরু হবে সংঘাত।

হান্টিংটনের মতে, পশ্চিমা বিশ্বের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী হবে মূলত সিনিক সভ্যতা (অর্থনৈতিকভাবে) এবং ইসলামি সভ্যতা (মতাদর্শগতভাবে)। জাপানি সভ্যতা, হিন্দু সভ্যতা এবং অর্থোডক্স সভ্যতাগুলো হবে সুইং স্টেট, অর্থাৎ যেকোনো একদিকে ভিড়ে তাদের অবস্থা শক্তিশালী করবে। সিনিক সভ্যতা তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে নিজেদের আঞ্চলিক অঞ্চলে একচ্ছত্র আধিপত্য গড়ে তুলবে এবং সামরিক ও প্রযুক্তিগতদিক থেকেও পশ্চিমা শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াবে। হান্টিংটন ইসলামি সভ্যতাকে দেখেছেন সিনিক সভ্যতার সম্ভাব্য মিত্র হিসেবে। কারণ গণতন্ত্র, মানবাধিকার কিংবা অন্যান্য জিনিস নিয়ে এই দুটো সভ্যতার বেশ কিছু মিল রয়েছে যা পশ্চিমা সভ্যতার বিপরীত আদর্শ ধারণ করে। এজন্য হান্টিংটন মনে করেন- এই দুই সভ্যতা পরবর্তীতে এক হয়ে পশ্চিমের বিরুদ্ধে কাজ করবে।

সমালোচনা

হান্টিংটনের সভ্যতার সংঘাত তত্ত্ব নিয়ে পরবর্তীতে অনেক বিশেষজ্ঞই সমালোচনা করেছেন। তাদের মতে, এই তত্ত্ব অনেকাংশেই ভুল এবং অতি সরলীকৃত। বিশ্বব্যবস্থা শুধু ধর্ম বা সংস্কৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। অমর্ত্য সেন এই তত্ত্বের ব্যাপারে বলেছিলেন,

বিশ্বের প্রতিটি সভ্যতার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বৈচিত্র্য, এবং পশ্চিমা সভ্যতাও এর ব্যতিক্রম নয়। এছাড়া পশ্চিমা সভ্যতা মাত্র দুই শতক আগে হওয়া এনলাইটেনমেন্ট ও শিল্প বিপ্লবের ফসল। সুতরাং গণতন্ত্র পশ্চিমের সাথে এক করে ফেলে এটি অপশ্চিমা দেশগুলোর সাথে বিপরীত তা দেখানো একটি বড় ভুল।

পল বারম্যান তার ‘টেরর অ্যান্ড লিবারেলিজম’ বইয়ে লিখেছিলেন, বর্তমানে কোনো সাংস্কৃতিক সীমানার অস্তিত্ব নেই এবং ‘ইসলামি সভ্যতা’ বা ‘পশ্চিমা সভ্যতা’ বলে আলাদা কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। তিনি যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরবের সম্পর্কের উদাহরণ দিয়ে বলেন- সভ্যতার সংঘাত তত্ত্ব তেমন বিশ্বাসযোগ্য কোনো তত্ত্ব নয়। এছাড়াও তার মতে, সংস্কৃতি বা ধর্ম নয়, সংঘাতের সূচনা হয় বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে দর্শনগত বৈপরীত্যের কারণে।

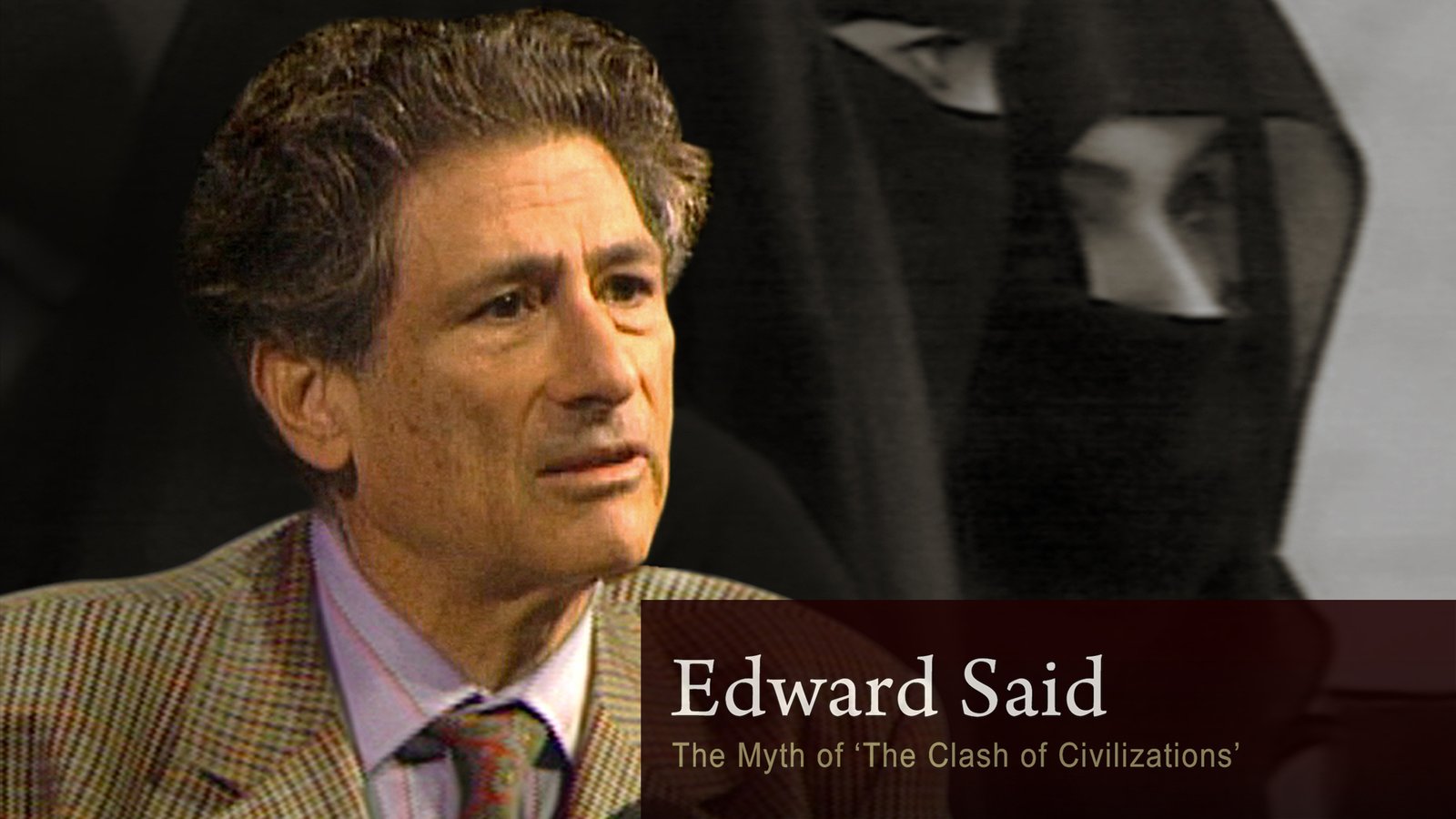

উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্বের জনক এডওয়ার্ড সাঈদ হান্টিংটনের জবাব দিয়েছিলেন তার ‘ক্ল্যাশ অফ ইগনোরেন্স’ বইয়ে। তিনি হান্টিংটনের এই তত্ত্বকে বর্ণবাদী বলে অ্যাখ্যা দিয়েছেন এবং হিটলার যেমনভাবে ইহুদিদেরকে প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়েছিলেন, হান্টিংটনও তেমনিভাবে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করাতে চাচ্ছেন বলে মতামত দিয়েছেন।

আরেক বিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ নোয়াম চমস্কি এই তত্ত্ব নিয়ে বলেছেন,

এটি মূলত স্নায়ুযুদ্ধের পর সোভিয়েত ইউনিয়নের ফাঁকা স্থানকেই পূরণ করার উদ্দেশ্য নিয়েই তৈরি করা হয়েছে, যাতে তাদের নাম দিয়ে যেকোনো ধরনের নৃশংসতা চালানো যায়।