গত ৩০ ডিসেম্বর বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এ উপলক্ষে প্রার্থী কিংবা ভোটার সবার মধ্যেই ছিল উৎসাহ এবং উদ্দীপনা। বিশ্বের প্রতিটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই নাগরিকরা ভোট দিয়ে নিজেদের প্রিয় প্রার্থীদের নির্বাচিত করে থাকেন। তবে এর ভিন্নতা রয়েছে প্রত্যেক দেশে। কোথাও আপনি বাসায় বসেই ভোট দিতে পারবেন, আবার কোথাও ভোট না দেয়ার জন্য গুণতে হবে জরিমানাও! চলুন জেনে নেয়া যাক বিশ্বের বৈচিত্রময় কিছু নির্বাচন ব্যবস্থা এবং ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা।

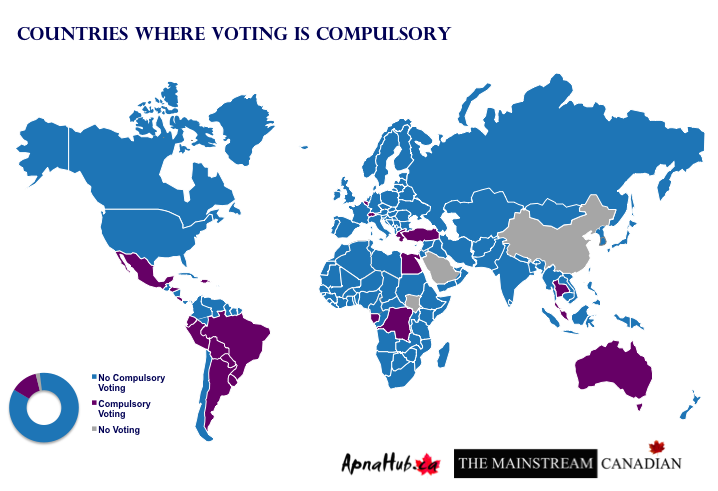

বাধ্যতামূলক ভোট

বেলজিয়াম বিশ্বের প্রথম রাষ্ট্র যারা ১৮৯২ সালে পুরুষদের জন্য এবং ১৯৪৯ সালের নারীদের জন্য বাধ্যতামূলক ভোটের ব্যবস্থা চালু করে। এখন পর্যন্ত মোট ২২টি দেশে এই নিয়ম চালু আছে। অর্থাৎ সে সকল দেশের নাগরিকদের অবশ্যই নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে হবে। তা নাহলে বিভিন্ন ধরনের শাস্তি পেতে হবে। যেমন অস্ট্রেলিয়াতে ভোট না দেয়ার শাস্তি হিসেবে গুণতে হবে ২০-৫০ অস্ট্রেলিয়ান ডলার জরিমানা। আবার বেলজিয়ামে প্রথমে ৩০ থেকে ৬০ ইউরো জরিমানা করা হবে। তবে চারবারের বেশি ভোট প্রদানে ব্যর্থ হলে দশ বছরের জন্য ভোটাধিকার হারাতে হতে পারেন। এছাড়াও সরকারি চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রেও নানাবিধ সমস্যা হতে পারে। তবে বেলজিয়ামে নিজে উপস্থিত না থেকেও প্রক্সির মাধ্যমে ভোট দেয়ার সুযোগ আছে।

ব্রাজিল এবং ইকুয়েডরে বাধ্যতামূলক ভোটের ব্যবস্থা নিরক্ষরদের জন্য শিথিল করা হয়েছে।

ভোটার হতে বয়স

মোটামুটি বিশ্বের প্রায় ২০৫টি দেশে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে ন্যূনতম বয়স ১৮ বছর হতে হয়। তবে এর ব্যতিক্রমও আছে।

ব্রাজিল ১৯৮৮ সালে প্রথমবারের মত ১৬ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের ভোট প্রদানের সুযোগ দান করে। এরপর অস্ট্রিয়া, ইকুয়েডর, আর্জেন্টিনাসহ প্রায় ১১টি দেশে ১৬ বছর থেকেই ভোট প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে।

ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনায় বাধ্যতামূলক ভোটের ব্যবস্থা চালু। তা সত্ত্বেও ১৬-১৭ বয়স পর্যন্ত ভোট দেয়া বাধ্যতামূলক না। তবে ১৮ বছর বয়স থেকে ভোট না দিলে জরিমানা গুণতে হবে।

ইন্দোনেশিয়া এবং ডমেনিক রিপাবলিকে ভোটার হতে বয়স যথাক্রমে ১৭ এবং ১৮ বছর হতে হবে। তবে বিবাহিতরা যেকোনো বয়সে ভোট দিতে পারে। উল্লেখ্য, দুটো দেশেই বাল্যবিবাহের হার অধিক।

২০০৭ এর আগে ইরানে ১৬ বছর থেকে ভোট দেয়ার সুযোগ ছিল। ২০০৭ সালে তা পরিবর্তন করে করা হয় ১৮ বছর। তবে ১৯৮০ সালের পর থেকে বেশ কয়েকবার পরিবর্তন করা হয়েছে সেটি।

বসনিয়া ও হার্জেগোভিনায় ১৮ বছর বয়স থেকেই ভোটের অধিকার পায় সবাই। তবে কারো বয়স ১৬ বা এর বেশি, কিন্তু সে যদি কোনো কর্মক্ষেত্রে যুক্ত থাকে, তবে সে ভোট দিতে পারবে।

তবে আরব আমিরাতে ভোট দিতে চাইলে আপনার বয়স ন্যূনতম ২৫ বছর হতে হবে।

অনলাইনে ভোট

হ্যাঁ, অনলাইনে কোনো পণ্য বেচা-কেনার মতো জাতীয় নির্বাচনে ভোট দিতে পারেন এস্তোনিয়ার নাগরিকরা। ২০০৫ সাল থেকে সে দেশে ই-ভোটিং ব্যবস্থা চালু আছে। ভোট দিতে নাগরিককে নির্বাচনের ওয়েবসাইটে গিয়ে একটি অ্যাপ ডাউনলোড করতে হয় এবং সেখানে নিজের পরিচয় নিশ্চিত করে সহজেই নিজের পছন্দের প্রার্থীকে তারা ভোট দিতে পারেন। ভোটারদের পরিচয় গোপন রাখতে যথেষ্ট সচেতন থাকে কর্তৃপক্ষ।

তবে এত সু্যোগ থাকা সত্ত্বেও সে দেশের নাগরিকরা নির্বাচন কেন্দ্রে গিয়ে ব্যালট পেপারে ভোট দিতেই বেশি আগ্রহী। ২০১৫ সালের নির্বাচনে দেখা যায়, মাত্র ৩০% নাগরিক অনলাইনে ভোট দিয়েছিলেন।

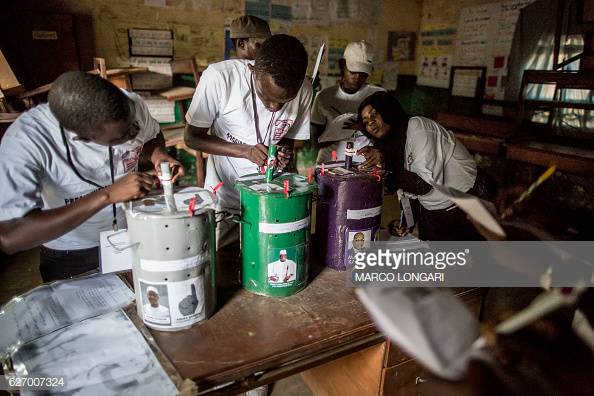

ব্যালট পেপার নয়, মার্বেল দিয়ে ভোট

প্রায় ২১ লক্ষ জনসংখ্যার দেশ গাম্বিয়াতে শিক্ষার হার প্রায় ৫৬%। নিরক্ষরতা যাতে ভোট প্রদানে বাঁধা না হয়ে দাঁড়ায়, তাই সে দেশে গত ৬০ বছর ধরেই মার্বেলের মাধ্যমে ভোট প্রদানের ব্যবস্থা চালু রয়েছে।

নির্বাচনে প্রত্যেক ভোটারকে ব্যালটের একটি স্বচ্ছ মার্বেল দেয়া হয়, এবং ব্যালট বক্সের পরিবর্তে সেখানে থাকে প্রার্থীর ছবিযুক্ত ড্রাম। ভোটারের যে প্রার্থীকে পছন্দ সেই প্রার্থীর ড্রামে মার্বেলটি ফেলে দেন। ব্যাস! তার ভোট দেয়া হয়ে গেল।

কিন্তু এত মার্বেল গুণতে তো ভুল হবার সম্ভবনা বেশি। তাই তারা ভোট গণনায় ভিন্ন এক পন্থা অবলম্বন করেন। ভোট গণনার জন্য তারা একটি ট্রে ব্যবহার করেন যেটায় ২০০ বা ৫০০টি ছিদ্র থাকে। তারপর মার্বেলগুলো সেই ট্রেতে ঢেলে তারা খুব দ্রুতই ভোট গণনা করে নিতে পারেন। সেদেশের নাগরিকরা একে সহজ এবং সাশ্রয়ী নির্বাচন ব্যবস্থা বলেই দাবি করেন।

গাম্বিয়ার মার্বেল দিয়ে ভোট দেয়ার ব্যবস্থা দেখে নিতে পারেন এই ভিডিওতে

নিউজিল্যান্ডের শান্ত নির্বাচন

বিশ্বের অন্যান্য দেশ যখন নির্বাচনের দিন সোশ্যাল মিডিয়া কিংবা টিভি চ্যানেলে সারাদিন নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত থাকে, নিউজিল্যান্ড পুরোই উল্টো। নির্বাচনের সময়টাতে পুরো দেশই নিশ্চুপ হয়ে যায়। সেসময়টায় যেকোনো প্রকারের প্রচারণা সে দেশে নিষিদ্ধ। এমনকি তখন প্রার্থীদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের একাউন্টগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। এছাড়াও নির্বাচনের সময়ে টিভি চ্যানেলগুলো প্রার্থী সম্পর্কে কোনো খবর, কে জিততে চলেছে এসব কিছুই প্রকাশ করতে পারে না সন্ধ্যা সাতটার আগ পর্যন্ত।

মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে, এত নিরাপত্তা কেন? সে দেশের নির্বাচন কমিশনের ভয়, এভাবে প্রচারণা বা সংবাদ পরিবেশন, ভোটারদের ভোট প্রদানে প্রভাব ফেলতে পারে, হয়তো বা তাদের ভোট প্রদানেই বিমুখ করে তুলতে পারে।

আর যদি কেউ নিয়ম ভঙ্গ করে, তবে তার জরিমানা দশ হাজার ডলার পর্যন্ত হতে পারে।

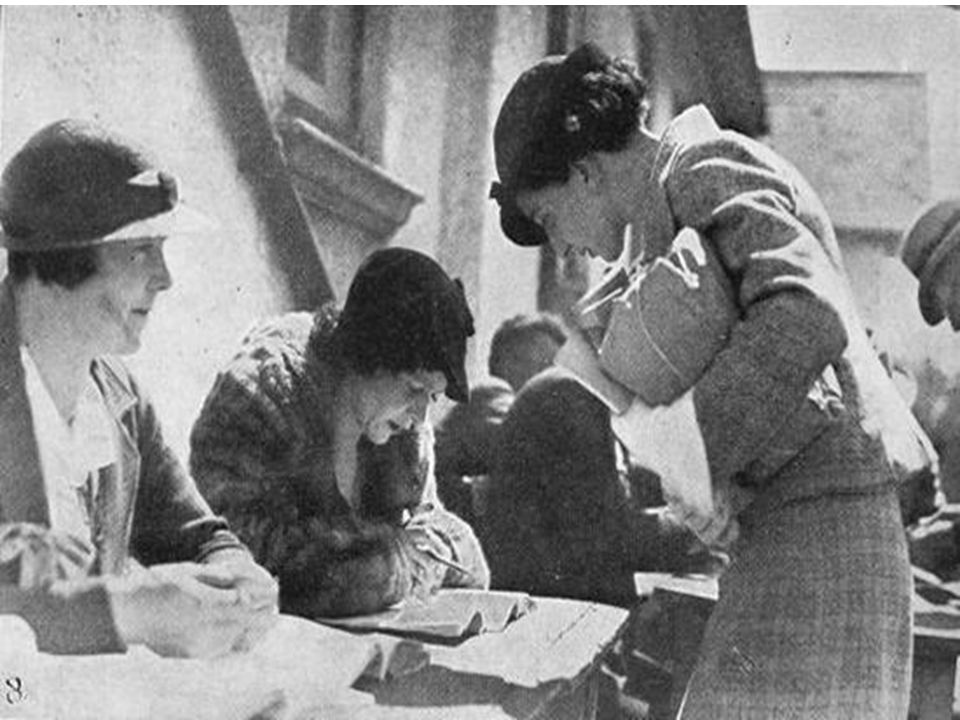

নারীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ

নিউজিল্যান্ডই বিশ্বের প্রথম রাষ্ট্র যারা ১৮৯৩ সালে নারীদের ভোটের অধিকার প্রদান করে। এরপর অস্ট্রেলিয়া, নর্দান ইউরোপের পর আস্তে আস্তে পুরো বিশ্বের নারীই ভোট প্রদানের সুযোগ পেতে থাকে। সৌদি আরবই এই তালিকায় সর্বশেষ নাম যারা ২০১৫ সালে নারীদের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ দেয়। বর্তমানে একমাত্র ভ্যাটিকান সিটিতেই নারীরা ভোট দিতে পারে না।

পাকিস্তানের নির্বাচনেই নারীদের সবচাইতে কম অংশগ্রহণ দেখা যায়। ২০১৩ সালের নির্বাচনে ১৭টি আসনের নারী ভোটারদের উপস্থিতি ১০%-ও ছিল না। মূলত পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলে নানা কুসংস্কারের কারণে নারীদের ভোট প্রদানে বিরত রাখা হয়।

যদিও পাকিস্তান স্বাধীনতার পর থেকেই নারীদের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করেছিল। দেশটির সংসদে নারীদের জন্য ১৭% কোটা সংরক্ষিত। অর্থাৎ ৩৪২টি আসনের মধ্যে ৬০টি আসন নারীদের। রাজনৈতিক দলগুলোতেও নারীদের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। তাই নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে গতবছরের সাধারণে নির্বাচনে কর্তৃপক্ষ বিশেষ ব্যবস্থা নেয়। যেকোনো নির্বাচনী এলাকায় মোট ভোটারের মধ্যে অন্তত ১০% নারী ভোটার হতে হবে। তা না হলে সে নির্বাচন বৈধ বলে গণ্য হবে না। ২০১৮ নির্বাচনে তাই আগের তুলনায় বেশ ভাল নারী উপস্থিতি লক্ষ্য করা গিয়েছে। যেমন- আপার দিরে ২০১৩ সালে নারী ভোটার ছিল কেবল একজন, ২০১৮ সালে সে অঞ্চলের ৩৮% নারী ভোটার ভোট দিয়েছিলেন।

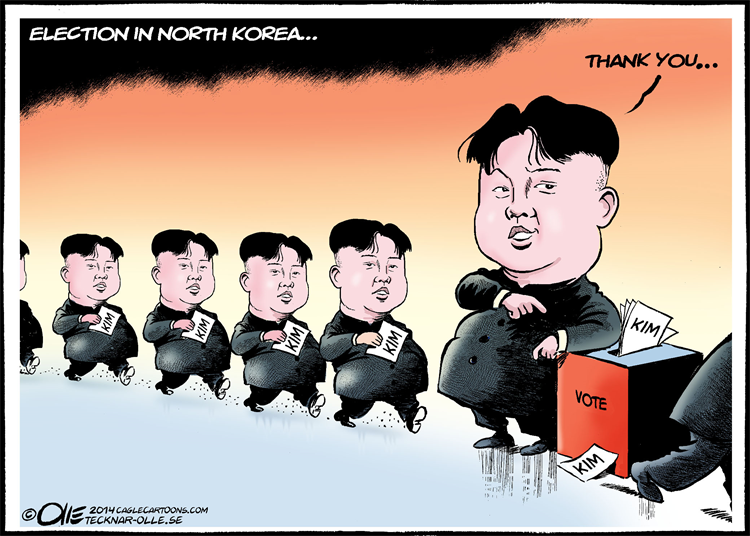

উত্তর কোরিয়ার নির্বাচন

উত্তর কোরিয়ার অফিশিয়াল নাম Democratic People’s Republic of Korea। নামে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হলেও মূলত ১৯৪৮ সাল থেকে এটি ওয়ার্কার্স পার্টির একদলীয় শাসনেই চলছে। তাই কিম জং উনের দেশে কীভাবে নির্বাচন সম্ভব এই প্রশ্ন মাথায় আসতেই পারে। হ্যাঁ, উত্তর কোরিয়াতেও প্রতি পাঁচ বছর পর পর নির্বাচন হয়, তবে এই নির্বাচন পদ্ধতি অন্য সব দেশের নির্বাচন থেকে আলাদা। এই দেশের ব্যালট পেপারে থাকে কেবল একটিই নাম। অর্থাৎ ভোটারদের প্রার্থী বাছাইয়ের কোনো সুযোগ নেই। তাই নির্বাচিত প্রার্থী সবসময়ই শতভাগ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হবেন। উত্তর কোরিয়াতেও বাধ্যতামূলক ভোটের ব্যবস্থা রয়েছে। তাই ২০১৫ সালের নির্বাচনে সে দেশের ৯৯.৭ শতাংশ ভোটার অংশগ্রহণ করেছিলো।

‘না’ ভোট

বাংলাদেশে ২০০৮ সালে নবম সংসদ নির্বাচনে প্রথমবারের মতো ‘না’ ভোট দেয়ার সুযোগ পেয়েছিল বাংলাদেশের ভোটাররা। তখন ব্যালট পেপারের সর্বশেষ প্রার্থীর স্থানটিতে লেখা ছিল ‘ওপরের কাউকে নয়’। নির্বাচনের পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, সে নির্বাচনে সর্বমোট না ভোট পড়েছিল ৩ লাখ ৮১হাজার ৯২৪টি। যদিও পরবর্তীতে না ভোটের ব্যবস্থা তুলে নেয়া হয়। বাংলাদেশই একমাত্র রাষ্ট্র যেখানে এই ব্যবস্থা চালু করার পর আবার তুলে ফেলা হয়।

ভারত, ব্রাজিল, স্পেন, ফিনল্যান্ডসহ আরো বেশ কিছু দেশে না ভোটের ব্যবস্থা চালু আছে। যদিও আমেরিকার নেভাডা অঙ্গরাজ্যে ১৯৭৮ সালে প্রথম এ ব্যবস্থাটি চালু হয়েছিল, তবে ২০১৪ সালে চালু হওয়া ভারতেই এই ‘না’ ভোটের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ব্যবহার দেখা গিয়েছে।

সবচাইতে বড় জালিয়াতির নির্বাচন

লাইবেরিয়ার ১৯২৭ সালের সাধারণ নির্বাচনটি ১৯৮২ সালে জায়গা করে নেয় গিনেজ বুক অফ রেকর্ডের পাতায়। না, ভোটার উপস্থিতি কিংবা অন্য কোনো ভাল কারণে নয়, জায়গা করে নেয় ইতিহাসের সবচাইতে বড় জালিয়াতির নির্বাচন হিসেবে।

তৃতীয়বারের মতো প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে চার্লস ডি. বি. কিং যেভাবে ভোট জালিয়াতি করলেন তাতে পুরো বিশ্ব বাকরুদ্ধ হয়ে যায়। প্রায় ২,৩৪,০০০ ভোট পেয়ে তিনি তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে দেন, যিনি পেয়েছিলেন মাত্র ৯,০০০ ভোট।

এখানে অবাক হবার কিছু নেই, অবাক তখনই হতে হবে যখন আপনি জানবেন, সে নির্বাচনে ভোটারের সংখ্যাই ছিল মাত্র ১৫,০০০।

রেজিস্ট্রেশন বাদেই ভোটার

ভোটাধিকার প্রয়োগের আগে ভোটার হবার জন্য কম বেশি প্রত্যেক দেশেই নাগরিকদের একটু ব্যস্ত থাকতে হয়। আমাদের দেশেও তেমনি রেজিস্ট্রেশনের জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে ছবি তোলা, সাক্ষর করা এসব দেখা যায়। কিন্তু ফ্রান্স আর সুইডেন এদিক থেকে আলাদা। ভোটারদের রেজিস্ট্রেশনের জন্য কোনো চিন্তাই করতে হয় না। ফ্রান্সে ১৮ বছর বয়স হলেই সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভোটার হয়ে যায়। আর সুইডেনে ট্যাক্স নিবন্ধনের উপর ভিত্তি করে ভোটার হতে হয়। আমেরিকার কবল অরিগন অঙ্গরাজ্যে এ ব্যবস্থা চালু আছে।

আবার কানাডায় নির্বাচনের জন্য রেজিস্টেশন করার কোনো নির্দিষ্ট ডেডলাইন নেই। প্রার্থী ভোট দিতে এসেই রেজিস্ট্রেশন করতে পারে।

রবিবার পছন্দের ভোটের দিন

বাংলাদেশে গত দুটি জাতীয় নির্বাচন রবিবারে হলেও এর আগের নির্বাচনে ধরাবাঁধা কোনো দিন ছিলো না। তবে বিশ্বের বেশিরভাগ দেশেই নির্বাচন হয় রবিবারে। সাপ্তাহিক ছুটির দিন হওয়াতে ভোট দিতে ব্যক্তিগত কাজে কোন প্রভাব পড়ে না। তবে যাদের প্রাথমিক ভাষা ইংরেজি, তাদের ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেমন- আমেরিকায় ভোটের দিন মঙ্গলবার, কানাডায় সোমবার, অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডে শনিবার। আমেরিকানদের নভেম্বর মাস এবং মঙ্গলবার ভোট দেয়ার পেছনে একটি কারণ আছে।

১৮৪৫ সালে কংগ্রেস ঘোষণা করে, নভেম্বর মাসের প্রথম মঙ্গলবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এর মূল কারণ ছিল তখনকার কৃষক এবং দুর্বল যাতায়াত ব্যবস্থা। শীতের আগে যাতে ফসল কেটে ভোট দিতে পারে, সেজন্য নভেম্বর বেছে নেয়া হয়। আর বাজারের দিন ছিল বুধবার, তাই যাতে বাজারে ফসল নিয়ে আসার পর একইসাথে ভোট দিয়ে যেতে পারে সেজন্য মঙ্গলবার বেছে নেয়া হয়। তবে আমেরিকায় ছুটির দিনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়াতে মোট ভোট প্রদানের হার কম।

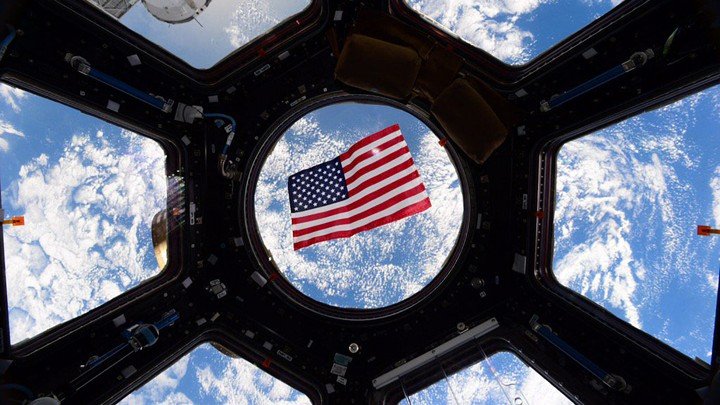

মহাশূন্য থেকে ভোট

১৯৯৭ সালে পাস হওয়া টেক্সাসের একটি আইন অনুযায়ী, মহাকাশে অবস্থানকালে মহাকাশচারীরাও ভোট দিতে পারবেন। সে বছরই প্রথম ভোট দেন আমেরিকান মহাকাশচারী ডেভিড উলফ। তবে এ নিয়ম কেবল টেক্সাসের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

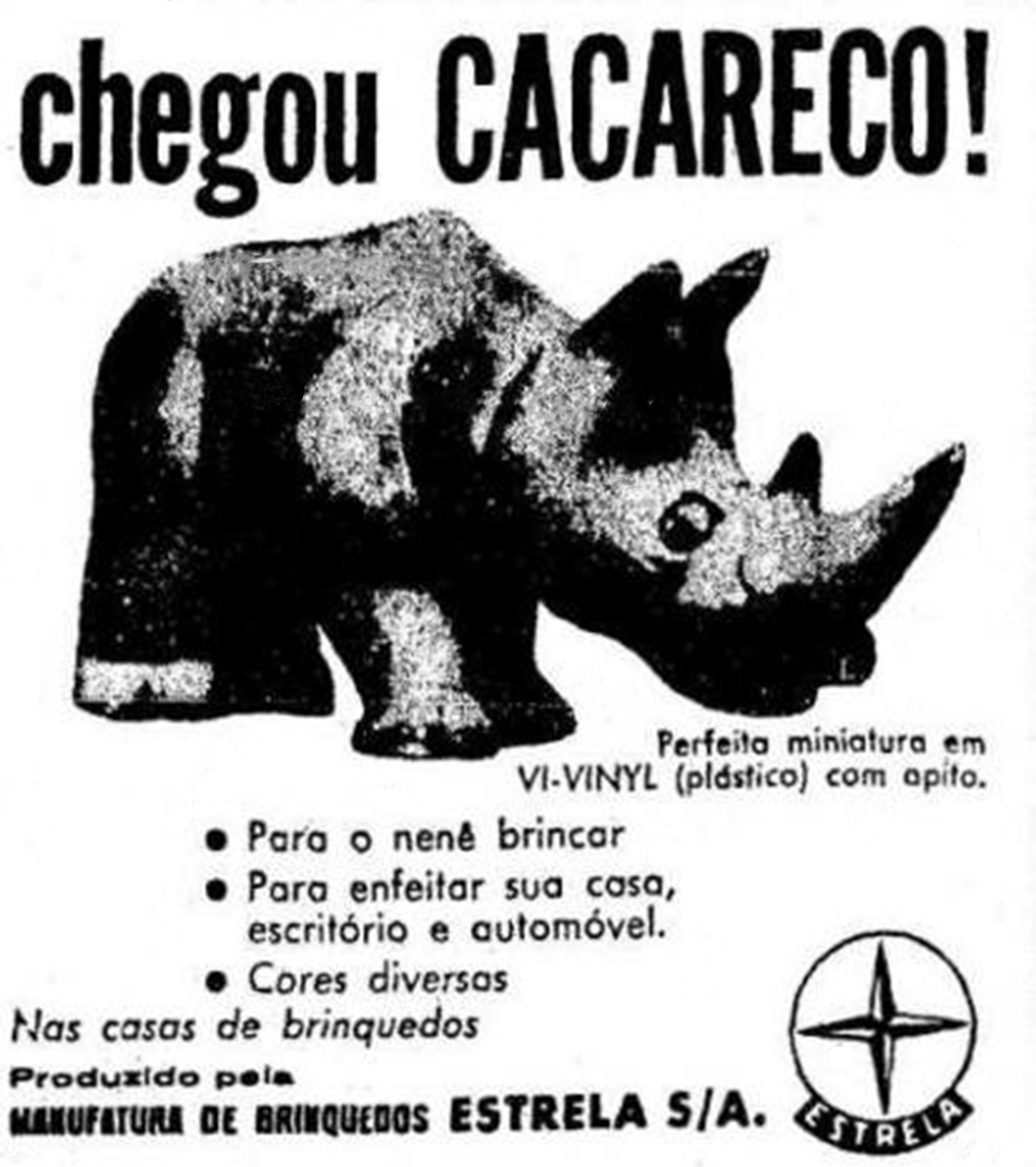

ভোটে জয় গন্ডারের

যদিও এটা জাতীয় নির্বাচনের ঘটনা হয়, তারপরেও মানুষ রেখে গন্ডারকে কেন নির্বাচিত করবে মানুষ? ঘটনাটি ১৯৫৯ সালে ব্রাজিলের সাও পাওলো শহরের। সে শহরের মানুষ সিটি কর্পোরেশনের দুর্নীতির উপর এতটাই ক্ষেপে ছিল যে, তারা কাকারেকো নামের পাঁচ বছরের একটি গন্ডারকে নির্বাচিত করে। কাকারেকো কেবল ভোটেই জেতেনি, প্রায় ১ লক্ষ ভোট পেয়ে তখন রেকর্ড করে। কাকারেকো ১৯৬২ সালে মারা গেলেও “Voto Cacareco” এখনও নির্বাচনে প্রতিবাদ হিসেবে ব্যবহার হয়।

১৯৫৪ সালে ফ্র্যাগরেন্ট নামের এক ছাগলও জাবোয়াতাও সিটি কাউন্সিলের ভোটে নির্বাচিত হয়। ইকুয়েডরের একটি শহরে মেয়র নির্বাচিত হয়েছিল একটি ফুটপাউডার।

.jpg?w=600)