১

ইংল্যান্ড থেকে জাহাজে চেপে চীনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন এক ইংরেজ ভদ্রলোক, উদ্দেশ্য চীন ঘুরে দেখা। জাহাজ থেকে নেমেই এক রেস্তোরাঁয় ঢুকলেন। তবে মেন্যু দেখেই তার ক্ষুধা ওখানেই উবে গেল। মেন্যুর তালিকা দেখে তিনি মনে মনে ভাবছিলেন, “কী সব অখাদ্য যে এরা খায়! এর চেয়ে আমাদের ইংল্যান্ডের খাবার কত ভাল!” অগত্যা যে জাহাজে এসেছিলেন, সেই জাহাজে চেপেই ফিরে গেলেন ইংল্যান্ডে, দেশের লোকদের সাথে গিয়ে গল্প করতে লাগলেন চীনের উদ্ভট খাবারের বিপরীতে তাদের দেশের সুস্বাদু, মুখরোচক আর অন্য যেকোনো দেশের চেয়ে ‘সেরা’ খাবারের সাথে। সাথে ব্যঙ্গ করে অনুকরণ করতে থাকলেন ‘চোখ ছোট, নাক বোঁচা’ চীনাদের ‘হাস্যকর চুং-চাং’ ভাষাকে।

২

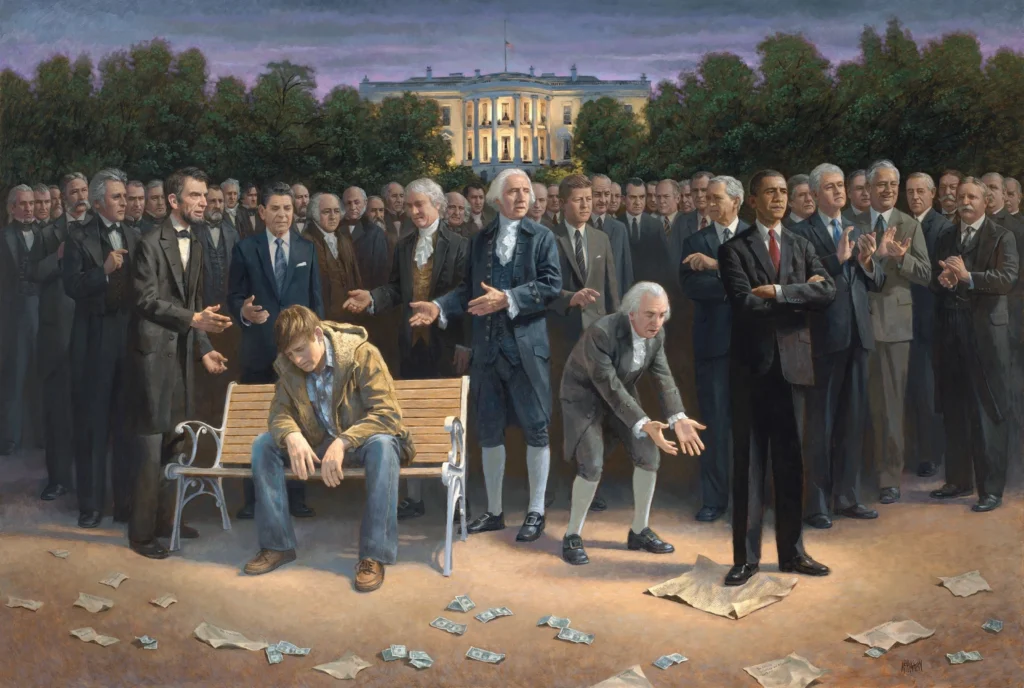

ষষ্ঠদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ। ইউরোপ থেকে দলে দলে খ্রিস্টান যাজকরা পাড়ি জমাচ্ছে আমেরিকার পথে। উদ্দেশ্য সেখানকার ‘বর্বর, অসামাজিক, অধার্মিক’ আদিবাসী লোকদের কাছে ঈশ্বরের বাণী পৌঁছে দেওয়া। এরকমই এক স্প্যানিশ যাজক মেক্সিকোতে পা রেখেই ছুটে গেলেন এক অ্যাজটেক শহরে। অ্যাজটেকদের সভ্যতার দেবতা কোয়েটজালকোটালের ‘কিম্ভূত’ মূর্তি দেখে নিজের মনেই একচোট হেসে নিলেন তিনি। আপনমনেই বলতে লাগলেন, “কী সব ছাইভস্মে বিশ্বাস করে এরা! এই মূর্তি নাকি তাদের সভ্যতার দেবতা! এত কুসংস্কার এদের মনের মধ্যে গেঁড়ে বসেছে। এই কুসংস্কার দূর করতেও ভালোই কাঠখড় পোড়াতে হবে বোঝা যাচ্ছে।” তার বিড়বিড় শুনে আরেকজন বলে উঠলেন, “দেখছ না কীভাবে এক এক করে ওরা যুদ্ধে হারছে? যুদ্ধে হারতে দেখে ইতোমধ্যেই অনেকে অ্যাজটেক খ্রিস্টান হয়ে গিয়েছে। আমাদের ঈশ্বরকেই তাদের দেবতার চেয়ে ‘সেরা’ বলে মেনে নিয়েছে। হাহ্! এ কী আর বলতে হয়?”

৩

পাপুয়া নিউ গিনির প্রত্যন্ত এলাকায় ঘুরতে গিয়েছে একদল ট্যুরিস্ট। তাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে আদিবাসীদের অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানে আদিবাসীদের ‘উদ্ভট’ পোষাক আর কার্যকলাপ দেখে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে থাকল তারা, “কাপড় পরারই বা কী দরকার ছিল? না পরলেই হতো। এরা এখনো সেই আদিম আর অসভ্যই থেকে গেল!”

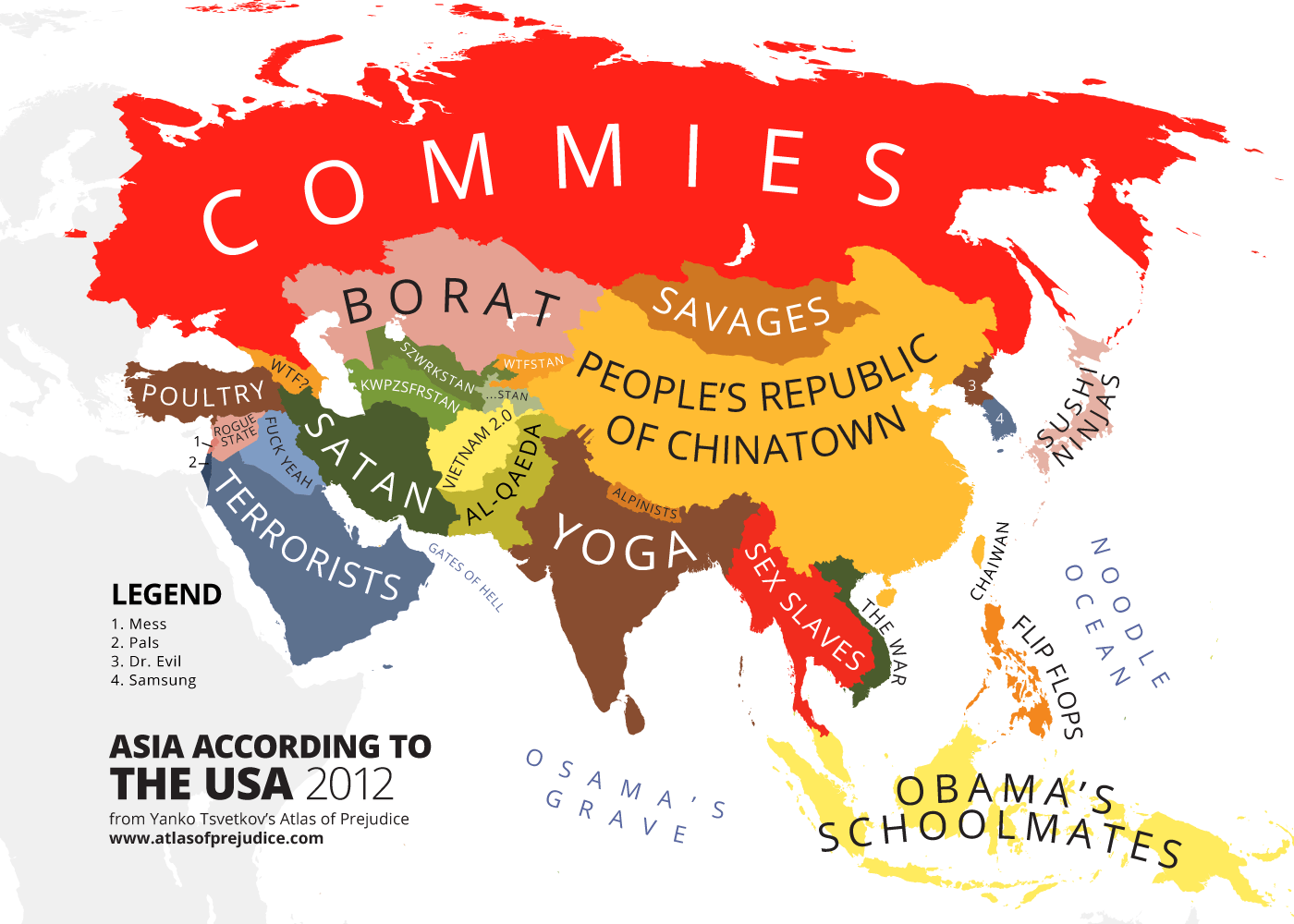

ওপরের ৩টি উদাহরণ চীন, আমেরিকা কিংবা পাপুয়া নিউ গিনির দেওয়া হলেও এ ধরনের ঘটনা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনেও হরহামেশা চোখে পড়ে, যেখানে নিজেদের ধর্ম-ভাষা-সংস্কৃতি-জাতিকে ভিন্ন সংস্কৃতি, ভিন্ন ধর্ম, ভিন্ন জাতি কিংবা ভিন্ন ভাষার তুলনায় উন্নত স্তরের বলে ধরা হয়, অন্য সংস্কৃতিকে বিচার করা হয় নিজেদের সংস্কৃতির চোখ দিয়ে। বন্ধুদের আড্ডা থেকে শুরু করে প্রায় সবজায়গাতেই, এমনকি কোনো কোনো সময় গুরুগম্ভীর আলোচনা অনুষ্ঠানেও ভিন্ন সংস্কৃতিকে নিজেদের সংস্কৃতির চেয়ে নিচুস্তরের বলে রায় দেওয়া হয়। সমাজবিজ্ঞান বা নৃবিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় এথনোসেন্ট্রিজম, যার বাংলা ‘জাতিগত আত্মম্ভরিতা’ কিংবা ‘স্বজাত্যবোধ’।

এথনোসেন্ট্রিজম কী?

উনবিংশ শতাব্দীর পোলিশ সমাজতত্ত্ববিদ লুডভিগ গামপ্লোভিকজ সর্বপ্রথম এথনোসেন্ট্রিজম শব্দটির উল্লেখ করেন দুটো গ্রিক শব্দ ‘এথনো’ ও ‘কেন্ট্রন’ মিলিয়ে, যার অর্থ যথাক্রমে ‘জাতি’ এবং ‘কেন্দ্র’। অর্থাৎ, কোনো জাতি নিজেদের সবকিছুর কেন্দ্র বলে মনে করার প্রবণতাই এথনোসেন্ট্রিজম। তিনি একে তুলনা করেছেন অ্যান্থ্রপোসেন্ট্রিজমের সাথে, যেখানে মানুষ নিজেদের প্রজাতিকে অন্য যেকোনো প্রাণী বা জীবের তুলনায় সেরা মনে করে, নিজেকে পুরো মহাবিশ্বের কেন্দ্র মনে করে। ঠিক একইভাবে এথনোসেন্ট্রিজমের ক্ষেত্রেও কোনো জাতি কেবল নিজের সময়কার অন্য জাতিদের চেয়েও নিজেকে সেরা মনে করে এমন নয়, বরং ইতিহাসের অন্যান্য জাতিদের থেকেও নিজেদের উচ্চাসনে বসায়।

গামপ্লোভিকজের পর এথনোসেন্ট্রিজম শব্দটি আবারো আলোচনায় আনেন বিংশ শতাব্দীর মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী উইলিয়াম সামনার তার Folkways (1906) বইটির মাধ্যমে। সামনারের মতে, এথনোসেন্ট্রিজম হচ্ছে তা-ই, যেখানে কোনো গোষ্ঠী নিজেদের সংস্কৃতিকে একটি মানদণ্ড হিসেবে ধরে নিয়ে অন্য সংস্কৃতিকে বিচার করে। নিজেদের গোষ্ঠীতে থাকার অভিজ্ঞতা ও অন্য গোষ্ঠী সম্পর্কে না জানার ফলে নিজেদের মধ্যে একটি ‘সুপেরিয়র’ চিন্তা বা ভাব তৈরি হয়ে থাকে, একেই সামনার অভিহিত করেছেন এথনোসেন্ট্রিজম হিসেবে।

উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক ঔপনিবেশিক ভারতের কথা। ইংরেজরা যখন প্রথম ভারতে পা রাখে, তখন ভারতের মানুষের পোশাক-আশাক দেখে নিজেদের স্যুট-প্যান্ট-কোটকেই উন্নততর ও সভ্য সমাজের পোশাক বলে মনে করতে থাকে। কিন্তু কিছুদিন পরেই তারা টের পায় তাদের স্যুট-প্যান্ট ইংল্যান্ডের মতো শীতপ্রধান দেশের উপযোগী হলেও ভারতের মতো তুলনামূলক গরম দেশের জন্য মোটেই উপযোগী নয়। ফলে পোশাকে তাদেরকে কিছুটা হলেও ভারতের উপযোগী করে পরিবর্তন করতে হয়। এই যে ভিন্ন দেশের সংস্কৃতির গোড়ায় গিয়ে উপলব্ধি না করে আগে থেকেই নিজেদেরকে উন্নত বলে মনে করা, অন্য সংস্কৃতির লোকজন কেন এরকম তা প্রশ্ন না করে তাদেরকে বর্বর, পশ্চাৎপদ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা- এগুলোই এথনোসেন্ট্রিজম।

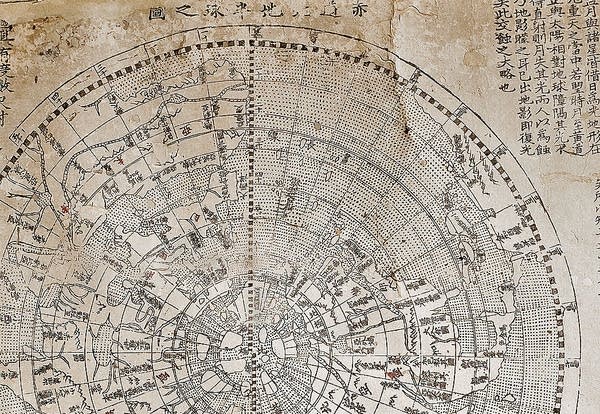

এথনোসেন্ট্রিজম যে আধুনিক যুগের আবিষ্কার কিংবা এই ব্যাপক বিশ্বায়নের যুগেই ভালোভাবে উপলব্ধি হয়েছে ব্যাপারটি এমন নয়। বরং প্রতিযুগেই প্রতিটি দেশে এর চর্চা ছিল। গ্রিক ইতিহাসবিদ হেরোডোটাস তার ‘The Histories’ গ্রন্থে লিখেছিলেন, “যদি কাউকে পৃথিবীর প্রতিটি দেশের প্রতিটি সংস্কৃতি সম্পর্কে জানানো হয় এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় কোনটি সেরা, তারা সবসময় নিজেদেরটিই সেরা বলে দাবি করবে, কারণ তারা ওটাতেই অভ্যস্ত।” এমনকি চীনেও দীর্ঘদিন ধরে শেখানো হতো, চীনই পৃথিবীর মধ্যভাগ, এবং একে কেন্দ্র করেই বাকিরা চলছে। বাকিরা হচ্ছে ‘privileged subordinates’। বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত নৃবিজ্ঞানে পশ্চিমা আধুনিক সভ্যতার মানদণ্ডে মাপা হতো অন্যান্য দেশের আদিবাসীদেরকে, যেখানে তাদেরকে উল্লেখ করা হতো ‘আদিম সমাজ’ কিংবা ‘tribal’ বা ‘pre-literate’ হিসেবে। জার্মান দার্শনিক হেগেল পশ্চিমা ঔপনিবেশিকতাকে সমর্থন করেছিলেন এই বলে যে, ‘অ-পশ্চিমা সভ্যতা ও সংস্কৃতিগুলো নিতান্তই ‘আদিম’ ও ‘অসভ্য’, যার ফলে এই তুচ্ছ সংস্কৃতিগুলোকে সংরক্ষণ করে রাখার কোনো প্রয়োজনই নেই।’

এথনোসেন্ট্রিজম কেন?

মার্কিন নৃতত্ত্ববিদ কেইন বার্গার একবার কানাডার আর্কটিক অঞ্চলে ঘুরতে গিয়েছিলেন এস্কিমোদের জীবনধারা দেখার উদ্দেশ্যে। সেই সময়েই এস্কিমোরা বরফে পরিণত হওয়া নদীর ওপর স্নোশু প্রতিযোগিতার আয়োজন করছিলো। কেইন না চাইলেও এস্কিমোদের অনুরোধে শেষমেশ প্রতিযোগিতায় নামতে বাধ্য হলেন, এবং যা ভেবেছিলেন হলোও তা-ই, সবার শেষে প্রতিযোগিতা শেষ করলেন। তিনি ভেবেছিলেন এস্কিমোরা তাকে নিয়ে হাসি-তামাশা করবে, কিন্তু অবাক হয়ে দেখলেন এস্কিমোরা তার পিঠ চাপড়ে দিচ্ছে চেষ্টা করার জন্য।

ঠিক এক মাস পর, তিনি এবার তুষারঝড়ে আটকা পড়লেন তিন এস্কিমোর সাথে, সাথে নেই কোনো খাবার। খাবার খুঁজতে খুঁজতে দিশেহারা হওয়ার পর অবশেষে দুদিন পর খাবার জুটলো। তিনি তখনই উপলব্ধি করতে পারলেন, এস্কিমোদের কাছে সফল হওয়ার চেয়ে চেষ্টা করাটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ, আমেরিকানদের মতো জেতাটা তাদের কাছে একমাত্র লক্ষ্য না। খাবার না পাওয়া যেতেই পারে, কিন্তু খাবার পাবো না বলে বসে থাকা এস্কিমোদের কাছে খুবই বিরক্তিকর বিষয়। আর্কটিকের দুর্গম অঞ্চল আর আবহাওয়া এস্কিমোদেরকে এভাবেই গড়ে দিয়েছে। নৃতত্ত্বের ভাষায় একে বলা হয়, ‘Participant Observation’। অর্থাৎ, তাদের সাথে প্রাত্যহিক না মিশে, তাদের মূল্যবোধ-আচরণ বা সংস্কৃতির গভীরে না গিয়ে, তাদের জীবনবোধ সম্পর্কে না জেনে তাদেরকে ওপর থেকে বিচার করা কোনোভাবেই সম্ভব নয় আর যদি তা করা হয়ও, সেটি হবে সম্পূর্ণ ভুল।

যদিও অনেকের মতেই, মানুষ মাত্রই এথনোসেন্ট্রিক মনোভাবের অধিকারী। এর কারণ হচ্ছে, কোনো মানুষই কখনো অন্য আরেক সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত্ব করতে পারে না। ধরা যাক, কোনো একজন বেড়ে উঠেছেন এক সংস্কৃতির মধ্যে। তিনি যখন আরেক সংস্কৃতির সাথে মিশবেন, তখন তিনি সেই নতুন সংস্কৃতিকে ক্রমাগত মেলাতে থাকবেন তার পূর্বের সংস্কৃতির সাথে। আর যদি এ মেলানো থেকে তিনি মুক্তও থাকতে পারেন, তবুও তিনি সম্পূর্ণভাবে নতুন সংস্কৃতিকে সেভাবে আয়ত্ত্ব করতে পারবেন না, যেটি করেছে সেই নতুন সংস্কৃতিতে বেড়ে ওঠা আরেকজন। কারণ দুজনের পূর্ব-অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ আলাদা। এই পূর্ব-অভিজ্ঞতাই দুজনের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করবে।

মানুষ মাত্রই এথনোসেন্ট্রিক হলে কী করা যায়? যেহেতু আমাদের জীবনের পূর্ব-অভিজ্ঞতা পরিবর্তন করা সম্ভব নয় কিংবা আমাদের সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা দিয়েই যেহেতু অন্যদের সংস্কৃতিকে বোঝার চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে সম্ভব নয়, কিছুটা হলেও নিজেদের সংস্কৃতির প্রতি পক্ষপাতিত্ব থেকে যাবে, তখন আমাদের সামনে একটাই পথ খোলা। অন্যদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা-বোঝার সময় সতর্ক থাকা, আমাদের মনে যে পক্ষপাতিত্ব বা বায়াসনেস থাকতে পারে তা নিয়ে সজাগ থেকে নিয়ন্ত্রণে রাখা।

সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতাবাদ (Cultural Relativism)

এথনোসেন্ট্রিজম বা জাতিগত আত্মম্ভরিতার ঠিক বিপরীত হলো সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতাবাদ বা Cultural Relativism, যেখানে অন্য সংস্কৃতিকে তাদের সংস্কৃতির প্রেক্ষাপট অনুসারে বিচার করার চেষ্টা করা হয়। পৃথিবীর একেক অঞ্চলের একেক গোষ্ঠী তাদের পরিবেশের উপাদান অনুযায়ী একেক ধরনের সংস্কৃতি গড়ে তোলে। যেমন ধরা যাক অ্যাজটেকদের কথা। অ্যাজটেকদের উপকথায় জাগুয়ার প্রাণী একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে, যা সাধারণত অন্য কোনো অঞ্চলের উপকথায় দেখা যায় না। এর কারণ জাগুয়ার কেবল ঐ অঞ্চলেই দেখা যায়।

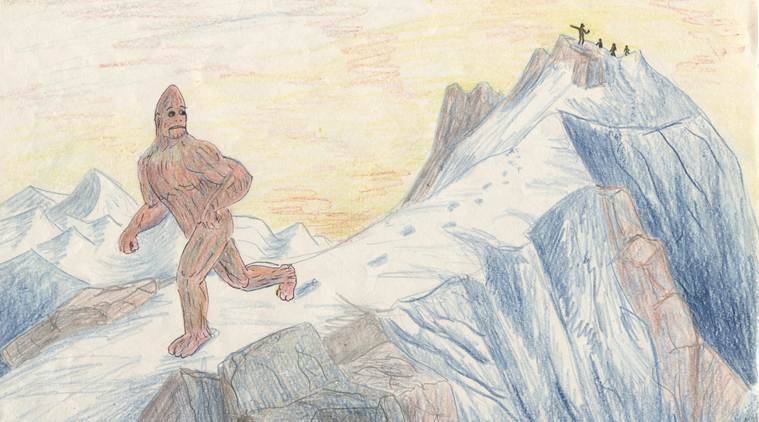

সংস্কৃতি একটি গতিশীল জিনিস, এবং সময় ও স্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতিরও পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এবং এই সংস্কৃতি দীর্ঘদিনের পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে গড়ে ওঠে। আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যায় ইয়েতির মাধ্যমে। অনেকেই মনে করেন ইয়েতি কেবল হিমালয়ের অধিবাসীদের কল্পনা এবং একে গাঁজাখুরি জিনিস বলে উড়িয়ে দেন। কিন্তু স্থানীয় লোকেরা যে বিপদসংকুল খাদে ভরপুর পাহাড়ে যেন তাদের বাচ্চারা না যায়, সন্তানরা যেন নিরাপদে থাকে, সেজন্য ইয়েতির এই জুজু তৈরি করেছেন তা জানলে অনেকেই এই ‘অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন শেরপা’দের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে বাধ্য হবেন।

মূলত প্রতিকূল পরিবেশ থেকে নিজেদের রক্ষা করতেই একেকটি সংস্কৃতি নিজেদের মতো করে নিজেদেরকে তৈরি করে নেয়। ফলে কোনো সংস্কৃতিকেই একটির চেয়ে অন্যটি উন্নত ঘোষণা করার সুযোগ নেই। বিচার করতে হলে আগে পর্যবেক্ষণ করতে হবে ঐ সংস্কৃতি কীভাবে বেড়ে উঠেছে, তাদের ইতিহাস কী বলে, তাদের এই বিশ্বাস বা মূল্যবোধের গূঢ় কারণ কী।

সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতাবাদ অন্য সংস্কৃতির মূল্যবোধ-আদর্শ এবং রীতি-নীতিকে শ্রদ্ধা করতে শেখায়। ফলে এথনোসেন্ট্রিজম এবং সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতাবাদ সম্পর্কে জানাশোনা মানুষ অন্য সংস্কৃতিকে ‘অদ্ভুত, অশ্লীল বা অসভ্য’ বলে রায় দেয় না।

তবে অনেকেই এই সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতাবাদকে সমালোচনা করেন। তাদের মতে, এর ফলে কোনো সংস্কৃতির খারাপ উপাদানকে সমালোচনা করার জায়গা থাকে না। ঐ সংস্কৃতিতে হয়তো মানুষ বলি দেওয়ার মতো নারকীয় প্রথা চালু রেখেছে কিংবা এমন সব নিয়ম-রীতি চালু আছে যা মানবাধিকার লঙ্ঘন করে- এমন সব প্রথাকেও সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতাবাদ ‘বৈধ’ হিসেবে ঘোষণা দেয়। এর বিপরীতে নৃতত্ত্ববিদদেরা মতামত এই যে, আপেক্ষিকতাবাদের মধ্যে ‘মেথডোলজিক্যাল’ এবং ‘নৈতিক’ পার্থক্য আছে। তারা হয়তো সেই সংস্কৃতিকে ভেতর থেকে বোঝার জন্য এগুলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করেন, কিন্তু তার মানে এই না যে তারা কোনো সাংস্কৃতিক আচারকে নৈতিক বৈধতা দিয়ে ফেলেছেন। যেমন: কোথাও কোথাও খাবারের অভাবে শিশুকে জন্মের সময়েই মেরে ফেলা হতো। মেরে ফেলার কারণ যে খাবারের অভাব এটি বের করা আপেক্ষিকতাবাদের কাজ, কিন্তু একে নৈতিকভাবে বৈধতা দেওয়া হচ্ছে না।

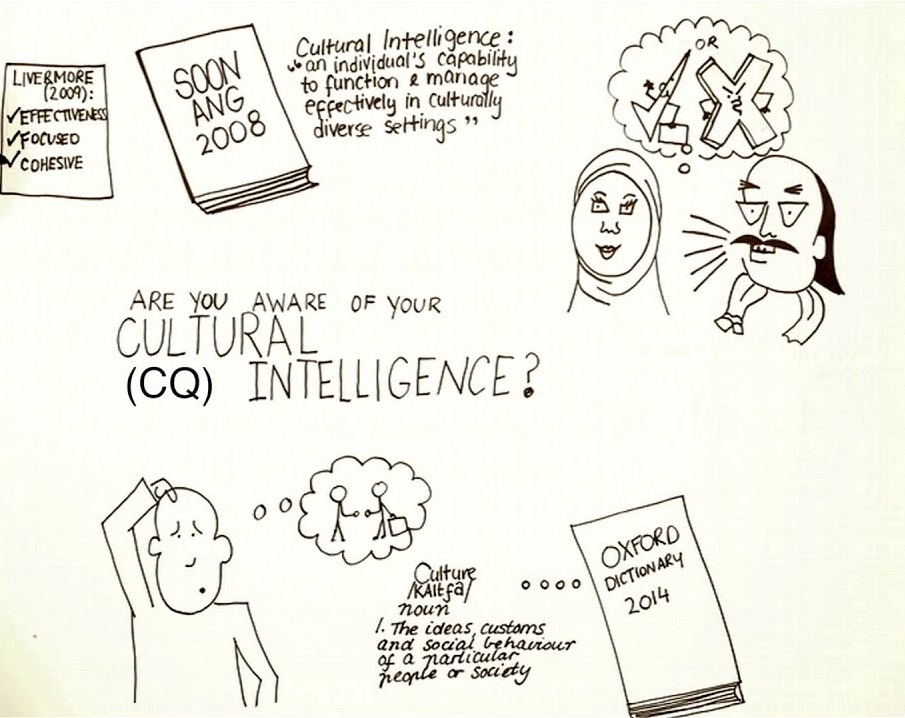

সাংস্কৃতিক বুদ্ধিমত্তা (Cultural Intelligence)

যখন আপনি কোনো ভিন্ন দেশে গিয়ে ভিন্ন কোনো সংস্কৃতির ব্যক্তির সাথে মোলাকাত করবেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দুজনের মধ্যে মূল্যবোধ-আদর্শের সংঘর্ষ হবে। সাংস্কৃতিক বুদ্ধিমত্তা হচ্ছে সেই জিনিস যা আপনাকে একদিকে নিজের মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুত করবে না, আবার অন্য মূল্যবোধকেও সমর্থন করতে বলবে না।

বরং সাংস্কৃতিক বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে আপনি ভিন্ন মূল্যবোধকে কোনোরকম বিচার না করেই শ্রদ্ধার চোখে দেখবেন। এর ফলে যার সাথে আপনার মূল্যবোধের সংঘর্ষ হচ্ছে, তাকে শ্রদ্ধা দেখানোর ফলে তার মধ্যেও সহনশীলতার জন্ম নেবে এবং আপনার কথা আরও ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করবে। শুরুতেই বিদ্বেষ পোষণ করে অপমানজনক কথা বলার ফলে উল্টো নিজের মূল্যবোধ-আদর্শ সম্পর্কেই গালমন্দ শুনতে হতে পারে। তা না শুনলেও, অপরজন আপনার প্রতি যে মনে মনে একইরকমভাবে বিদ্বেষ পোষণ করবে, তা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু কথা হচ্ছে, যে বিষয়টি আপনার মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক, সে বিষয় সম্পর্কে আপনি কীভাবে শ্রদ্ধা দেখাবেন? তা কি আদৌ সম্ভব? ধরা যাক, গর্ভপাত উচিত নাকি উচিত নয়, এ বিষয়ে দুজনের মধ্যে বিতর্ক শুরু হয়েছে। স্বভাবতই নিজেদের মতামত প্রতিষ্ঠা করতে দুজনই যুক্তি-পাল্টা যুক্তি উপস্থাপন করতে করতে একপর্যায়ে উত্তেজিত হয়ে পড়বে। এই সময়ে অন্যজনের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো কিংবা তার অবস্থান বোঝার চেষ্টা করার আশা করাটা খুবই অবাস্তব হবে।

সৌভাগ্যবশত, বিপরীত মতকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করা এবং ধৈর্য ধরে তার কথা শোনার মাঝখানে একটি জিনিস রয়েছে: Civility। অন্যের সাথে সৌজন্যতা, ভদ্রতাপূর্ণ আচরণ করাই Civility। Civility অপরপক্ষের সুনির্দিষ্ট ধারণা বা আচরণকে সমর্থন করে না, বরং তাদের মতামতকে নিজেদের মতামতের সমান হিসেবে ধরে নেয়। অন্যকে ব্যক্তিগত আক্রমণ না করে কথা বলা এবং একইসাথে ‘আমার সাথে একমত নয়, তাই সে খারাপ’– এমন ধারণা পোষণ থেকে দূরে রাখে।