(পর্ব ১ এর পর)

এভার গিভেনের ট্রানজিটে কয়েক মাইল যাওয়ার পর হঠাৎ করে বিপজ্জনকভাবে দিক পরিবর্তন করা শুরু করল। এর বিশালাকার গঠনের কারণে এটা সম্ভবত বিশাল পাল হিসেবে কাজ করছিল, যা বাতাসের ধাক্কা খাচ্ছিল। আইনি প্রক্রিয়াতে দেওয়া প্রমাণ হিসেবে সেই পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে খাল কর্তৃপক্ষের পাইলটরা জাহাজের কাণ্ডারীর উদ্দেশ্যে চিৎকার করে নির্দেশ দিচ্ছিল। পাইলট বলছিল সর্বডানে ঘুরিয়ে আবার সর্ব বামে নিয়ে আসতে।

এভার গিভেনের বিশাল শরীর প্রতিক্রিয়া দেখাতে দেরি করছিল। যখন এটা ঘুরা শুরু করছিল, তখন এর দিক আবার পরিবর্তন করার প্রয়োজন হচ্ছিল। যখন দ্বিতীয় পাইলট আপত্তি জানায়, তখন তারা ঝগড়া শুরু করে। তারা সম্ভবত আরবিতে একে অন্যকে গালিও দিচ্ছিল। (খাল কর্তৃপক্ষ পাইলটদের নাম প্রকাশ করেনি এবং তাদের কোনো দায়ও স্বীকার করেনি)।

প্রধান পাইলট তখন নতুন নির্দেশনা দেয়, সর্বোচ্চ গতিতে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। এটার জন্য এভার গিভেনকে ১৩ নট বা ঘণ্টায় ১৫ মাইল গতিতে যেতে হতো, যা খালের নির্ধারিত গতি ৮ নটের চেয়ে অনেক বেশি। দ্বিতীয় পাইলট এ নির্দেশনা বাতিল করার চেষ্টা করে। এতে আরো উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয় তাদের মাঝে। আদালতের সাক্ষ্য অনুযায়ী কান্থাভেল তখন এদের মাঝে হস্তক্ষেপ করেন। এতে প্রধান পাইলট হুমকি দেয়, জাহাজ ছেড়ে চলে যাওয়ার।

গতি বাড়ানোর কারণে প্রবল বাতাসের সামনে এভার গিভেনকে স্থিতিশীলতা এনে দেওয়ার কথা। কিন্তু এখানে নতুন আরেকটি বিষয় চলে আসে। অষ্টাদশ শতকের সুইশ গণিতবিদ বার্নৌলির নীতি অনুযায়ী, তরল পদার্থের গতি বৃদ্ধি পেলে এর চাপ কমে যায়। জাহাজ এগিয়ে যাওয়ার সময় খালের হাজার হাজার টন পানিকে জাহাজ ও খালের নিকটবর্তী কিনারার মাঝখানে সরু স্থানে সরিয়ে দিতে হচ্ছিল।

যেহেতু সেদিক দিয়ে পানি দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল, সেখানকার চাপও কমে যাচ্ছিল। এতে এভার গিভেনকে তীরের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। জাহাজের গতি বৃদ্ধির সাথে সাথে তীরের দিকে যাওয়ার গতিও বাড়ছিল। গিলার্ড বলেন, “জাহাজের গতি বাড়ানো একটা নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত কাজ করে। কিন্তু এর বেশি হলে আরো ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আপনি তখন যা-ই করেন না কেন, একে সোজা রাস্তায় পরিচালনা করতে পারবেন না।”

হঠাৎ এটা নিশ্চিত হয়ে যায় যে এভার গিভেনের পতন হতে যাচ্ছে। যদিও সে মুহূর্তের কোনো ফুটেজ প্রকাশ করা হয়নি, কিন্তু অতিকায় বস্তুর অদৃশ্য শক্তির কাছে আত্মসমর্পন করার সর্বশেষ কয়েক সেকেন্ড হয়তো ছিল কোনো ধসে পড়া দালানের ভূতুরে অভিজ্ঞতার মতো। ক্যাপ্টেন কান্তাভেল তখন সে পরিস্থিতিতে থাকা যে কারো মতো প্রতিক্রিয়া দেখান। চিৎকার বলে ওঠেন, “শিট!”

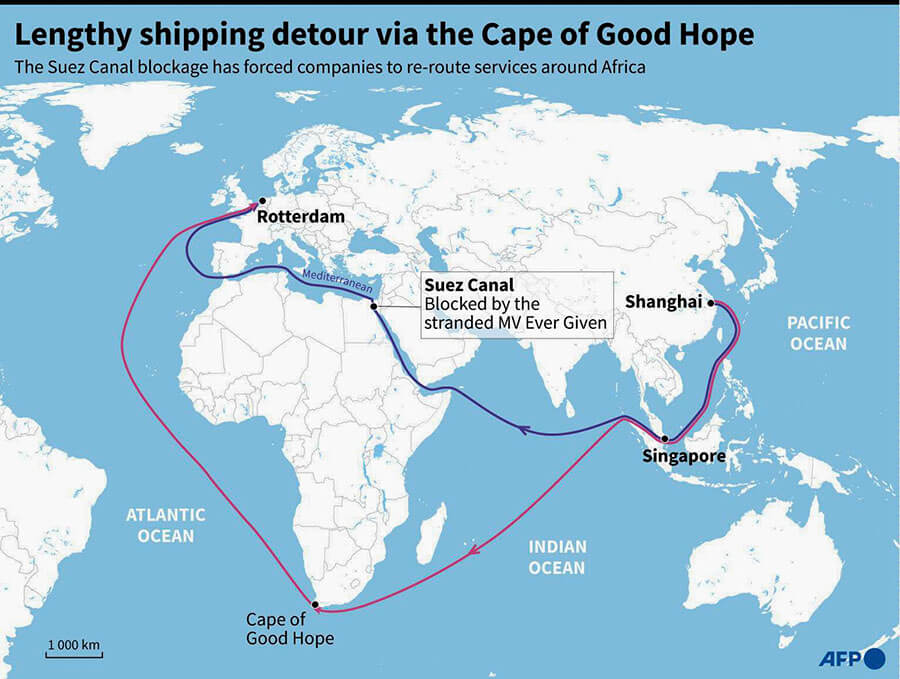

আপনার ১০ ফুট সামনে থাকা প্রতিটি বস্তুর কথা চিন্তা করুন। আপনি যদি ইউরোপ বা উত্তর আমেরিকায় বাস করে থাকেন, তাহলে ভালো সম্ভাবনা আছে- আপনার জুতা, ফার্নিচার, খেলনা, কলম, ফোন, কম্পিউটার সুয়েজ খাল দিয়ে আনা হয়েছে। এই খালটি প্রাচ্যের সাথে পাশ্চাত্যের সংযোগ হিসাবে কাজ করছে।

খালটি নির্মাণের আগে নাবিকদের কেপ অব গুড হোপ ঘুরে জলদস্যু ও ভয়াবহ সামুদ্রিক ঝড় পাড়ি দিয়ে আসতে হতো। অন্যদিকে স্থলপথেও বণিকরা ডাকাতির ঝুঁকি নিয়ে পথ পাড়ি দিত। মরুভূমিতে আরো খারাপ অবস্থায় পড়তে হতো।

উনবিংশ শতাব্দীর আগে সুয়েজের সরু অংশ দিয়ে সরাসরি জলপথ নির্মাণের ধারণাকে ফ্যান্টাসি হিসেবে উড়িয়ে দেওয়া হতো। কিন্তু বারথেলমি প্রসপার এনফ্যান্টিন নামের এক ফরাসি ওয়াইন ব্যবসায়ী এ ধারণাকে গুরুত্ব দেন। তিনি ছিলেন একজন ইউটোপিয়ান সোশালিস্ট এবং লিঙ্গ সমতা নিয়ে কাজ করা ব্যক্তিত্ব। তিনি মনে করতেন প্রাচ্যের মধ্যে আছে মেয়েলি বৈশিষ্ট্য আর পশ্চিমে আছে পুরুষালি বৈশিষ্ট্য। মিসরে, বিশেষ করে সুয়েজে হতে পারে দুই অঞ্চলের বৈবাহিক সম্পর্কের স্থান, যেখানে বিশ্বের সেরা সংস্কৃতিগুলোর পুনর্মিলন হবে।

এনফ্যান্টিনের ধারণা পৌঁছে যায় কায়রোতে কাজ করা ফরাসি কূটনীতিক ফার্ডিন্যান্ড দে লেসেপসের কাছে। তিনি সুয়েজ খাল কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন এবং মিসরের শাসক সাইদ পাশা ও ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নকে এ প্রকল্পে সাহায্য করতে রাজি করান। মিসর সরকার ৪৪% শেয়ার কিনে নেয়। বাকি অংশগুলো ভাগ করে ফরাসি খুচরা বিনিয়োগকারীরা। শুরুতে হাজার-হাজার মিসরীয় কৃষক হাত দিয়ে খুঁড়ে জলপথ তৈরি করতে থাকে। পরবর্তীতে ইউরোপ থেকে আনা মেশিনের সাহায্য নেওয়া হয়।

১৮৬৯ সালে মরুর বুকে এ মিরাকল স্থাপনের কাজ সমাপ্ত হয়। দ্রুতই এটা বাণিজ্যিক রুটের জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান হয়ে ওঠে। বিশেষ করে এশিয়াতে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের বিস্তারে সুয়েজ খাল ভালো প্রভাব রাখে। মিসরীয়রা এখান থেকে অল্পই উপকৃত হয়। খালের নির্মাণ কার্যক্রম প্রমাণ করে এটা দেশটির জন্য অর্থনৈতিকভাবে ধ্বংসাত্মক ছিল। পাওনাদারদের সন্তুষ্ট করতে মিসর খালটির শেয়ার ব্রিটিশ সরকারের কাছে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়।

১৮৮২ সালে মিসরে এক জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে সেখানে ত্রিশ হাজারের বেশি সেনা পাঠায় ব্রিটেন। তারা মিসরকে ক্লায়েন্ট স্টেটে রূপান্তরিত করে খালের দখল নিয়ে নেয়। ক্লায়েন্ট স্টেট বলতে বুঝায় যখন কোনো দেশ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা সামরিক দিক দিয়ে যখন অন্য রাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ইউরোপীয় শক্তির জন্য সুয়েজ হয়ে উঠে এমন এক সম্পদ, যার নিয়ন্ত্রণ তারা হারাতে চাচ্ছিল না।

ঔপনিবেশিক এ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মিসরে ক্ষোভ তখন বাড়তে থাকে। ১৯৫৬ সালে মিসরীয় নেতা জামাল আব্দেল নাসের এ জলপথকে জাতীয়করণ করেন। তখন অ্যাংলো-ফ্রেঞ্চ জোট ইসরায়েলের সাহায্যে খালের দখল নেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু সেটা লজ্জাজনকভাবে ব্যর্থ হয়। এদিকে প্রেসিডেন্ট ডোয়াইট আইজেনহাওয়ার স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন মধ্যপ্রাচ্যে পুনরায় উপনিবেশায়ন আমেরিকা সহ্য করবে না। তখন থেকে খালের দখল মিসরের নিয়ন্ত্রণে আছে। ২০১৫ সালে প্রেসিডেন্ট আব্দেল ফাত্তাহ এল-সিসি ৮.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রকল্প শুরু করেন খালের বর্ধিতকরণ ও ট্রানজিটের সময় কমানোর জন্য। কায়রোর বিলবোর্ডগুলোতে ঘোষণা দেওয়া হয় এটা হচ্ছে “মিসরের পক্ষ থেকে বিশ্ববাসীকে দেওয়া উপহার।”

বর্তমানে প্রতি বছর খালটি দিয়ে ১৯,০০০ জাহাজ অতিক্রম করে। এগুলোতে এক বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি টন মালামাল বহন করা হয়। মিসর কর্তৃপক্ষ জাহাজগুলো থেকে টোল সংগ্রহ করে। সবচেয়ে বড় জাহাজগুলোর ক্ষেত্রে টোলের পরিমাণ ১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পর্যন্ত হতে পারে। সুয়েজ খাল কর্তৃপক্ষ মিসরকে প্রতি বছর ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এনে দেয়। দেশটির সরকার অনুমিতভাবেই সামুদ্রিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নিজেদের মূখ্য ভূমিকায় থাকার জন্য গর্ব বোধ করে থাকে। একই সাথে তারা বিশ্ব অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ সম্পদগুলোর একটির আদর্শ অভিভাবক যে না, এটা মনে করিয়ে দিলে স্পর্শকাতরতা দেখায়। (পরবর্তী অংশ পর্ব ৩-এ)