গত জুলাই মাসের ২ তারিখ রাতের বেলা হঠাৎ করেই সোশ্যাল মিডিয়ায় বিচ্ছিন্নভাবে কিছু পোস্ট আসতে থাকে, লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপলীর পূর্ব প্রান্তে তাজুরার একটি মাইগ্র্যান্ট ডিটেনশন সেন্টার তথা অভিবাসী আটককেন্দ্রে বিমান হামলা হয়েছে এবং তাতে ব্যাপক প্রাণহানি ঘটেছে। অভিবাসী আটককেন্দ্রের মতো স্পর্শকাতর স্থানে বিমান হামলার ঘটনাটি অপ্রত্যাশিত। কিন্তু যদি সত্য হয়, তাহলে এটা হতে পারে যুদ্ধাপরাধের উল্লেখযোগ্য একটি প্রমাণ।

লিবিয়ায় তখন গভীর রাত। খুব কম সংখ্যক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিই লিবিয়াতে কর্মরত আছেন। যারা আছেন, তাদের পক্ষেও এই রাতের বেলা কারো সাথে যোগাযোগ করে ঘটনার সত্যতা যাচাই করা কঠিন। আর এ ধরনের ঘটনায় স্থানীয় গণমাধ্যম কিংবা সোশ্যাল মিডিয়া, কোনোটারই তেমন কোনো বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। কিন্তু এত প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েও মাত্র ঘন্টা দুয়েকের মধ্যেই নিউ ইয়র্ক টাইমস নিশ্চিতভাবে রিপোর্ট করতে সক্ষম হয়, ঘটনাটি আসলেই সত্য।

শুধু তাই না, কয়েকদিনের মধ্যেই তারা বিমান হামলাটি সম্পর্কে এমন কিছু তথ্য প্রকাশ করতে সক্ষম হয়, যা এর দর্শক-পাঠকদের কাছে ঘটনাটির ভিন্ন একটি দিক এবং লিবিয়ার গৃহযুদ্ধের জটিল একটি দিক তুলে ধরে। লিবিয়াতে নিজেদের কোনো সাংবাদিক উপস্থিত না থাকা সত্ত্বেও যে পদ্ধতি ব্যবহার করে অত্যন্ত দ্রুততা এবং দক্ষতার সাথে নিউ ইয়র্ক টাইমসের ভিজুয়াল ইনভেস্টিগেশন টিম এই রিপোর্টটি করেছে, সেই পদ্ধতিটিকে বলা হয় ওপেন সোর্স ইনভেস্টিগেশন।

ওপেন সোর্স ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে কোনো ঘটনা তদন্তের সেই পদ্ধতি, যেখানে অনলাইনে সকলের জন্য উন্মুক্ত তথ্য ভাণ্ডারের সাহায্য নিয়ে তদন্ত কাজ সম্পন্ন করা হয়। এই উন্মুক্ত তথ্য তথা পাবলিক ডাটা হতে পারে গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ, সামাজিক গণমাধ্যমে থাকা ছবি, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থার ডাটাবেজে থাকা বিপুল পরিমাণ তথ্য এবং অবশ্যই গুগল আর্থ বা এ জাতীয় অন্য কোনো স্যাটেলাইট ম্যাপে থাকা কোনো এলাকার সর্বশেষ স্যাটেলাইট ইমেজ।

এইসব তথ্য এবং ছবি ব্যবহার করে বিভিন্ন দাবির সত্যতা যাচাই করা, কিংবা কোনো অপরাধের পেছনে কারা আছে, তাদের পরিচয় খুঁজে বের করাই হচ্ছে ওপেন সোর্স ইনভেস্টিগেশন। যেহেতু তদন্তের কাজে ওপেন সোর্স তথা উন্মুক্ত উৎস ব্যবহার করা হয়, তাই যেকোনো ব্যক্তির পক্ষেই এ ধরনের তদন্ত করা সম্ভব। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ওপেন সোর্স ইনভেস্টিগেশনের যে জনপ্রিয়তা এবং গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়েছে, তার পেছনেও ছিল নিতান্তই সাধারণ একদল ব্লগার এবং স্বেচ্ছাসেবীর অবদান। কিন্তু পরবর্তীতে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমও নিজেদের পৃথক ওপেন সোর্স ইনভেস্টিগেশন ইউনিট প্রতিষ্ঠা করে।

ওপেন সোর্স ইনভেস্টিগেশনের ইতিহাস, বিবর্তন এবং প্রকারভেদ নিয়ে পরবর্তীতে ভিন্ন কোনো লেখায় বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে। কিন্তু চলুন আজ দেখে নিই নিউ ইয়র্ক টাইমসের ভিজুয়াল ইনভেস্টিগেশন টিম কীভাবে লিবিয়ার তাজুরায় অভিবাসী আটককেন্দ্রে বিমান হামলার ঘটনাটি তদন্ত করেছে, যেই হামলায় চারজন বাংলাদেশীসহ অন্তত ৫৩ জন অভিবাসী নিহত হয়েছে। নিউ ইয়র্ক টাইমসের এই তদন্ত প্রক্রিয়াটি ওপেন সোর্স ইনভেস্টিগেশনের সর্বসাম্প্রতিক উদাহরণগুলোর মধ্যে একটি।

তাজুরার বিমান হামলার সংবাদটি টাইমসের সাংবাদিকরা প্রথম জানতে পারেন Daraminr নামে একটি সোশ্যাল মিডিয়া মনিটরিং সার্ভিসের কাছ থেকে, যারা হামলার সংবাদ সংক্রান্ত কিছু টুইট বার্তার প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাথে সাথেই নিউ ইয়র্ক টাইমসের ভিজুয়াল ইনভেস্টিগেশন টিমের সদস্যরা কাজে নেমে পড়েন। প্রথমেই তারা নিশ্চিত করতে চান, হামলাটি ঠিক কোথায় ঘটেছে। এ উদ্দেশ্যে তারা টুইটার, ফেসবুক এবং স্ন্যাপচ্যাটে ‘তাজুরা’ শব্দটি আরবিতে লিখে সার্চ করতে শুরু করেন।

সে সময় লিবিয়ান সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলো বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহত আফ্রিকান অভিবাসীদের ছবি পোস্ট করছিল। কেউ কেউ হামলার স্থানেরও কিছু ছবি পোস্ট করছিল। এর মধ্যে একটি ছবি নিউ ইয়র্ক টাইমসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ছবিটিতে বিমান হামলায় বিধ্বস্ত ডিটেনশন সেন্টারের দেয়ালের গায়ে আঁকা লগো দেখে বোঝা যায়, এটি হচ্ছে লিবিয়ার জাতিসংঘ সমর্থিত সরকারের অবৈধ অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ সংস্থা, ডিরেক্টোরেট ফর কমব্যাটিং ইলিগ্যাল মাইগ্রেশন (ডিসিআইএম)। ফলে প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়, কোনো এক অভিবাসী আটককেন্দ্রে, অথবা অন্ততপক্ষে অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ সংস্থার কোনো এক কার্যালয়ে একটি হামলা হয়েছে।

কিন্তু এই অভিবাসী আটককেন্দ্রটি বা অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ সংস্থার কার্যালয়টি ঠিক কোথায় অবস্থিত? সোশ্যাল মিডিয়ায় যেরকম দাবি করা হচ্ছে, এটা কি আসলেই তাজুরায় অবস্থিত? এটা নিশ্চিত করার জন্য টাইমসের সাংবাদিকরা ফেসবুক এবং ইউটিউবে কেন্দ্রটির নাম লিখে সার্চ করতে থাকেন। শীঘ্রই তারা লিবিয়ার আল-নাবা টিভি চ্যানেলের ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করা একটি ভিডিও পেয়ে যান। সেখানে দেখা যায়, ডিসিআইএম কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রটির চত্বরে অভিবাসীদেরকে নিয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে, যে অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ, পাকিস্তানসহ বিভিন্ন দেশের দূতাবাসের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন।

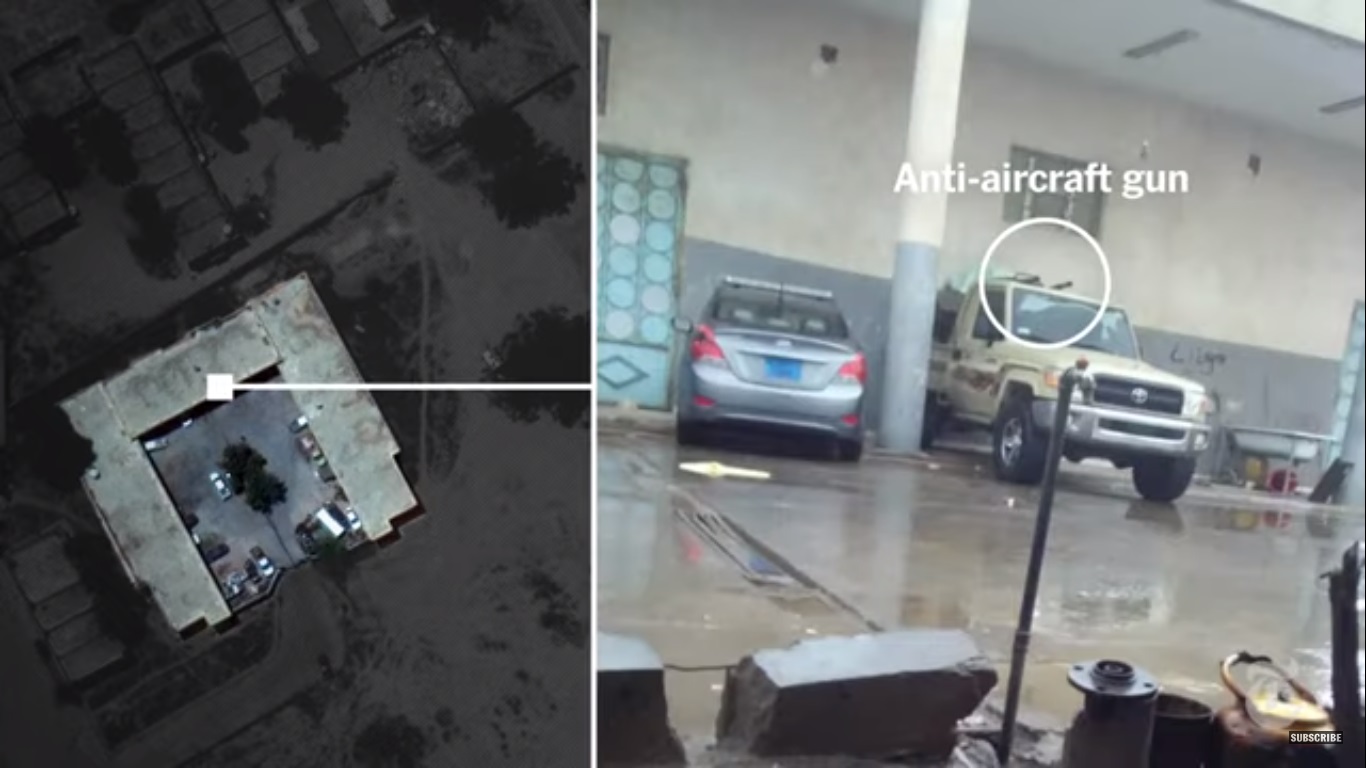

ওপেনসোর্স ইনভেস্টিগেশনে কোনো স্থানের ভৌগলিক অবস্থান নিশ্চিত করার প্রক্রিয়াটি ‘জিওলোকেশন’ নামে পরিচিত। এ প্রক্রিয়ায় প্রথমে ঘটনাস্থলের ছবিতে বা ভিডিও থেকে নেওয়া স্ক্রিনশটে বিভিন্ন ভবনের এবং লক্ষণীয় বস্তুর চারপাশে বিভিন্ন রংয়ের দাগ দিয়ে সেগুলোকে পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করা হয়। এরপর গুগল আর্থ বা এ জাতীয় অন্য কোনো সাইট থেকে জায়গাটির সর্বসাম্প্রতিক স্যাটেলাইট ইমেজ খুঁজে বের করে তার সাথে চিহ্নিত ভবন এবং অন্যান্য লক্ষণীয় বস্তুর অবস্থান, পারস্পরিক দূরত্ব মিলিয়ে জায়গাটির ভৌগলিক অবস্থান নিশ্চিত করা হয়।

নিউ ইয়র্ক টাইমসের সাংবাদিকরাও ঠিক এ কাজটিই করেন। তারা গুগল আর্থ থেকে তাজুরার অভিবাসী আটককেন্দ্রের একটি স্যাটেলাইট ইমেজ সংগ্রহ করেন এবং তার সাথে আল-নাবা টিভি চ্যানেলের ভিডিও থেকে নেওয়া স্ক্রিনশটে চিহ্নিত বিভিন্ন বস্তুর অবস্থানের পুরোপুরি মিল খুঁজে পান। একইসাথে ভিডিওর একটি দৃশ্যে তারা বিমান হামলায় বিধ্বস্ত ডিটেনশন এরিয়া সংলগ্ন সেই লগো সংযুক্ত দেয়ালটিও খুঁজে পান। এছাড়া তারা ঘটনাস্থল থেকে প্রচারিত একটি ফেসবুক লাইভ ভিডিওর সন্ধান পান এবং ডিসিআইএমের ফেসবুক পেজ থেকে প্রচারিত ঘটনাস্থলের আরও কিছু ছবিও দেখতে পান। ফলে মাত্র ঘন্টা দুয়েকের মধ্যেই তারা সন্দেহাতীতভাবে নিশ্চিত করতে সক্ষম হন, বিমান হামলাটি তাজুরার অভিবাসী আটককেন্দ্রেই হয়েছে।

রাতে রাতেই তারা প্রাথমিক রিপোর্ট তৈরি করে নিউ ইয়র্ক টাইমসের মধ্য প্রাচ্য বিষয়ক সম্পাদকের কাছে জমা দেন। সকালে টাইমসের কায়রো ব্যুরো চীফ দায়িত্বশীল কিছু লিবিয়ান ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে বিস্তারিত রিপোর্টটি প্রকাশ করেন। কিন্তু নিউ ইয়র্ক টাইমসের ভিজুয়্যাল ইনভেস্টিগেশন টিমের দায়িত্ব তখনো শেষ হয়নি। প্রাথমিক রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর তারা শুরু করেন আরও গভীর তদন্ত, যে তদন্ত তুলে আনে লিবিয়ার গৃহযুদ্ধের আরেকটি অন্ধকারাচ্ছন্ন দিক।

পরদিন সকালে ম্যাক্সার টেকনোলজি থেকে প্রাপ্ত হাই রেজোল্যুশনের একটি স্যাটেলাইট ইমেজ দেখার সময় নিউ ইয়র্ক টাইমসের সাংবাদিকরা লক্ষ্য করেন, অভিবাসী আটককেন্দ্রের মূল ভবন থেকে প্রায় ১০০ মিটার দূরে আরেকটি ভবনের ছাদে ছোট একটি গর্ত। এ থেকে ধারণা করা যায়, সেখানেও ছোট একটি বিমান হামলা সংঘটিত হয়েছিল। আগের দিন রাতেই এক টিভি সাক্ষাৎকারে এক প্রত্যক্ষদর্শী অভিবাসীর সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়েছিল, যেখানে সে দাবি করেছিল, মূল ডিটেনশন এরিয়াতে বিমান হামলার কিছুক্ষণ আগে আরেকটি বিমান হামলা হয়েছিল। সেটা আঘাত করেছিল পাশের অস্ত্রাগারে, যেখানে “আমরা কাজ করি”।

তার মানে কি এই ডিটেনশন সেন্টারে আটক অভিবাসীরা নিছক বন্দী ছিল না? তাদেরকে দিয়ে অস্ত্রাগারেও কাজ করানো হতো? আর সেই অস্ত্রাগারেই শুরুতে বিমান হামলা করা হয়েছিল? সেই অস্ত্রাগারের ছবিই কি স্যাটেলাইট ইমেজে দেখা যাচ্ছে? কিন্তু এতসব দাবি প্রমাণের উপায় কী? আবারও ওপেন সোর্স ইনভেস্টিগেশন।

সাংবাদিকরা এবার যোগাযোগ করেন স্যালি হেইডেন এবং সারা ক্রেটা নামে দুই ফ্রিল্যান্স সাংবাদিকের সাথে। যারা তাজুরাসহ লিবিয়ার অন্যান্য ডিটেনশন সেন্টারে বন্দীদের মানবেতর জীবন-যাপনের উপর রিপোর্টিংয়ের জন্য বিখ্যাত। এই দুজনের সাহায্য নিয়ে সাংবাদিকরা তাজুরার ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের সাথে এবং সেখানে আটক সাবেক বন্দীদের সাথে যোগাযোগ করেন।

অভিবাসীদের অনেকে নিশ্চিত করে, মূল ডিটেনশন এরিয়ার ঠিক পাশে আসলেই একটা অস্ত্রাগার আছে। তাদের কয়েকজন এটাও দাবি করে, সরকারপন্থী মিলিশিয়াদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করানোর জন্য তাদেরকে জোরপূর্বক সেখানের দায়িত্বে থাকা একটা মিলিশিয়াতে ভর্তি করানো হয়েছিল। কয়েকজন নিজেদের ছবিও পাঠায়, যেখানে দেখা যায় তারা সেনাবাহিনীর ক্যামোফ্লেজ ড্রেস পরে অস্ত্রবাহী গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

ফেসবুকে পাওয়া অস্ত্রবাহী গাড়িগুলোর অন্যান্য ছবি, অস্ত্রাগারটির বিশেষ ধরনের দরজা এবং অন্যান্য রেফারেন্স ব্যবহার করে, সেগুলোকে পূর্বের মতো স্যাটেলাইট ইমেজের সাথে মিলিয়ে সাংবাদিকগণ নিশ্চিত হন, অস্ত্রবাহী গাড়িগুলো অস্ত্রাগারের ভেতরেই ছিল। কাতিবাত আল-দামান তথা সিকিউরিটি ব্রিগেড নামে একটি মিলিশিয়ার ফেসবুক পেজ থেকে তারা এ ব্যাপারেও নিশ্চিত হন যে, এই মিলিশিয়া গ্রুপটিই ডিটেনশন এরিয়া এবং অস্ত্রাগারের নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিল। অর্থাৎ নিশ্চিত হওয়া গেল যে, অভিবাসী আটককেন্দ্রের পাশেই একটি অস্ত্রাগার ছিল এবং কিছু কিছু অভিবাসীকে দিয়ে সেই অস্ত্রাগারে কাজ করানো হতো। কিন্তু এই অস্ত্রাগারেই কি প্রথম বিমান হামলাটা হয়েছিল?

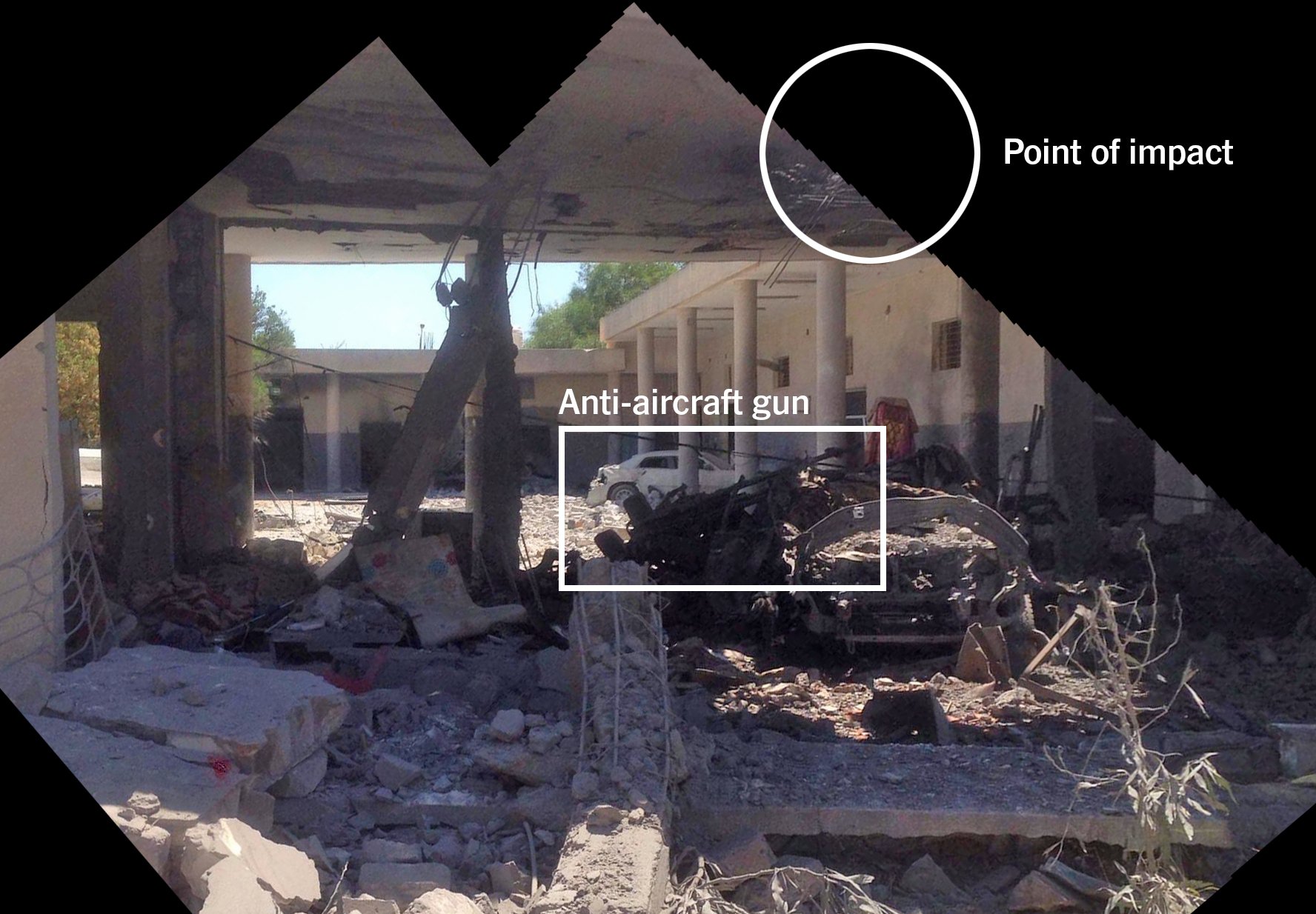

টাইমসের সাংবাদিকরা লিবিয়ান সোশ্যাল মিডিয়াতে আরও ছবি খুঁজতে থাকেন এবং একপর্যায়ে কিছু ছবি পেয়ে যান, যেগুলো বিমান হামলায় ধ্বংস হওয়া অস্ত্রাগারের ছবি বলে দাবি করা হচ্ছিল। এই ছবিগুলোর একটিতে ধ্বংসস্তুপের নিচ থেকে একটি রাশিয়ান অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গান দেখা যাচ্ছিল। আর তার উপরে ভাঙ্গা ছাদের মধ্য দিয়ে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে দেখা যাচ্ছিল। ছাদের ভাঙ্গা অংশটুকু ঠিক স্যাটেলাইট ইমেজ থেকে পাওয়া অস্ত্রাগারের ছাদের ভাঙ্গা অংশটুকুর মতোই।

কয়েকদিনের মধ্যেই কম্পাউন্ডের ভেতরে থাকা একটি সার্ভেইল্যান্স ক্যামেরার ফুটেজ ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়ে। এই ফুটেজ থেকে নিশ্চিতভাবেই প্রমাণ পাওয়া যায়, রাত ১১টা ২৮ মিনিটে প্রথমে অস্ত্রাগারের উপর বিমান হামলা চালানো হয়েছিল। প্রত্যক্ষদর্শী অভিবাসীদের বক্তব্য অনুযায়ী, পাশের অস্ত্রাগারে হামলা হওয়ায় তারা যখন ভীত হয়ে জানালা ভেঙ্গে পালানোর চেষ্টা করছিল, তখন পাশে থাকা গার্ডরা জানালা লক্ষ্য করে গুলি করে তাদের পালানোর পথ বন্ধ করে দেয়।

আর এর পরপরই, প্রথম বিমান হামলার ঠিক ১১ মিনিট পরে, রাত ১১টা ৩৯ মিনিটে দ্বিতীয়বার বিমান হামলা হয়। এবারের হামলাটি কোনো অস্ত্রাগার লক্ষ্য করে না, বরং ঠিক অভিবাসীদের হ্যাঙ্গারটির উপর লক্ষ্য করে চালানো হয়। সেখানে আটক থাকা শতাধিক অভিবাসীদের মধ্যে অন্তত ৫৩ জন নিহত হয়, আর বাকিদের অনেকে গুরুতর আহত হয়। এই নিহত-আহতদের মধ্যে বেশ কিছু বাংলাদেশিও ছিল।

তাজুরার অভিবাসী আটককেন্দ্রে এই বিমান হামলাটি চালিয়েছিল লিবিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় সরকারের সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল খালিফা হাফতারের বিমান বাহিনী। জেনারেল হাফতার গত এপ্রিল মাস থেকেই জাতিসংঘ সমর্থিত ত্রিপলী ভিত্তিক সরকারকে উচ্ছেদ করে ত্রিপলীর নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার জন্য যুদ্ধ চালিয়ে আসছেন। এই যুদ্ধে এখন পর্যন্ত সহস্রাধিক মানুষ নিহত হয়েছে, যাদের মধ্যে অন্তত শতাধিক বেসামরিক জনগণ। তাজুরার অভিবাসী আটককেন্দ্রে জেনারেল হাফতারের এই বিমান হামলার ঘটনাটি বিশ্বব্যাপী প্রচণ্ড নিন্দিত হয়েছে।

লিবিয়ায় নিযুক্ত জাতিসংঘের প্রতিনিধির দাবি অনুযায়ী, লিবিয়াতে যুদ্ধরত বাহিনীগুলোর প্রতিটির কাছে অভিবাসী আটককেন্দ্রগুলোর কোর্ডিনেট দেওয়া ছিল। কাজেই এই হামলা ভুলবশত হয়েছিল, ব্যাপারটা এরকম না। জেনারেল হাফতারের বিমানবাহিনী জেনেশুনে, বেপরোয়াভাবেই এই হামলা চালিয়েছিল। আর সে কারণেই অনেকেই বলছে, এটা পরিষ্কার যুদ্ধাপরাধ।

কিন্তু টাইমসের ভিজুয়াল ইনভেস্টিগেশন টিমের এই ওপেন সোর্স তদন্ত আমাদেরকে ঘটনাটির বিপরীত চিত্রও চোখে আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে দেয়। সেটা হচ্ছে, জেনারেল হাফতারের প্রতিপক্ষ, জাতিসংঘ সমর্থিত সরকারের মিলিশিয়ারা তাদের হাতে বন্দী অভিবাসীদেরকেও তাদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করাচ্ছে, অথবা অন্ততপক্ষে অস্ত্রাগারের মতো বিপজ্জনক জায়গায় কাজে লাগাচ্ছে। যুদ্ধের সময় মিলিটারি ক্যাম্পগুলোতে হামলা হতে পারে জেনেও তারা আটক অভিবাসীদেরকে রেখেছে মিলিটারি ক্যাম্পের ভেতরে, ঠিক অস্ত্রাগারের পাশেই, যেখানে তাদের জীবন হুমকির সম্মুখীন।

অভিবাসীদের জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করার এই দায় থেকে মুক্ত না খোদ জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ তাদের বিভিন্ন অঙ্গ-সংগঠনও। কারণ তারা সকলেই জানে, লিবিয়ার বিভিন্ন অভিবাসী আটককেন্দ্রে অভিবাসীরা কীরকম জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বসবাস করছে। কিন্তু তারপরেও তারা তাদেরকে রক্ষার জন্য যথেষ্ট পদক্ষেপ নেয়নি। রক্তের দাগ তাই সবার হাতেই আছে, কারো হাতে কম, কারো হাতে বেশি।

তবে টাইমসের এই তদন্তটি আমাদেরকে যে বিষয়টি আবারও শিক্ষা দেয় সেটা হচ্ছে, প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং সহজলভ্যতার ফলে আমাদেরকে এখন আর সব ব্যাপারে সরকারের বা বিশেষ কোনো সংস্থার তদন্ত রিপোর্টের অপেক্ষায় বসে থাকতে হয় না। কিছু কিছু ঘটনার ক্ষেত্রে ওপেন সোর্স ইনভেস্টিগেশনের মাধ্যমে কিছু অনলাইন টুল ব্যবহার করে এবং অনলাইনে থাকা উন্মুক্ত তথ্য, ছবি, ভিডিও, স্যাটেলাইট ইমেজ, প্রভৃতি ব্যবহার করে ঘটনাস্থলে না গিয়েও প্রকৃত সত্য উদঘাটন করা সম্ভব।

ওপেন সোর্স ইনভেস্টিগেশনের বিভিন্ন পদ্ধতি এবং এর মাধ্যমে সাম্প্রতিক সময়ে কীভাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন চাঞ্চল্যকর অপরাধের পেছনে জড়িত ব্যক্তিদেরকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে, সেগুলো উঠে আসবে আমাদের পরবর্তী কয়েকটি পর্বে।