ধারণা করা হয়, বিশ্বের প্রথম ছবিটি তোলা হয়েছিল ১৮২৬ সালে। এরপর থেকে গত প্রায় দুইশ বছরের ইতিহাসে কোটি কোটি ছবি তোলা হয়েছে। কিন্তু ঠিক কতগুলো ছবি ইতিহাসে জায়গা করে নিতে পেরেছে? ঠিক কতগুলো ছবি ইতিহাসকে পাল্টে দিতে পেরেছে? অথবা অন্তত বিশ্বের ইতিহাসে বড় ধরনের প্রভাব সৃষ্টি করতে পেরেছে?

টাইম ম্যাগাজিন ইতিহাসবিদ, ছবি সংগ্রাহক, সম্পাদক এবং ফটো সাংবাদিকদের সাথে আলোচনা করে ১৮২৬ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত তোলা ১০০টি ছবির একটি তালিকা তৈরি করেছে, যা তাদের দৃষ্টিতে বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী ছবি। তালিকার সবগুলো ছবি দেখতে পারেন এই লিঙ্ক থেকে। আমাদের এই প্রবন্ধে সেই তালিকা থেকে শুধুমাত্র এই শতকের সবচেয়ে প্রভাবশালী ছবিগুলো এবং তাদের পেছনের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে।

২০০০: সার্ফিং হিপ্পোজ

কঙ্গো থেকে গ্যাবন পর্যন্ত ২০০০ মাইলের লম্বা ভ্রমণের সময় ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের ফটোগ্রাফার মাইকেল নিকোলস ২০০০ সালে এই অভূতপূর্ব ছবিটি তোলেন। জলহস্তীর বাস পানিতে হলেও প্রায় সব সময়ই তাদেরকে দেখা যায় নদীর পানিতে কিংবা গভীর জঙ্গলের জলাশয়ে। কিন্তু এই ছবিতে দেখা যায়, বিশালাকৃতির এক জলহস্তী আটলান্টিক সমুদ্রের মাঝখানে সাঁতার কাটছে।

সমুদ্রের ঢেউ খেলানো পানি থেকে চোখ এবং শুঁড় দিয়ে উঁকি দেয়া জলহস্তীর এই ছবিটি এমনিতেই সুন্দর। কিন্তু এর প্রভাবের গল্পটি আরও চমৎকার। গ্যাবনের প্রেসিডেন্ট ওমার বোঙ্গো এই ছবিটি দেখে এত মুগ্ধ হন যে, তিনি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য দেশ জুড়ে ন্যাশনাল পার্কের বিশাল নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। এই ন্যাশনাল পার্কগুলো বর্তমানে দেশটির ১১% স্থান দখল করে আছে।

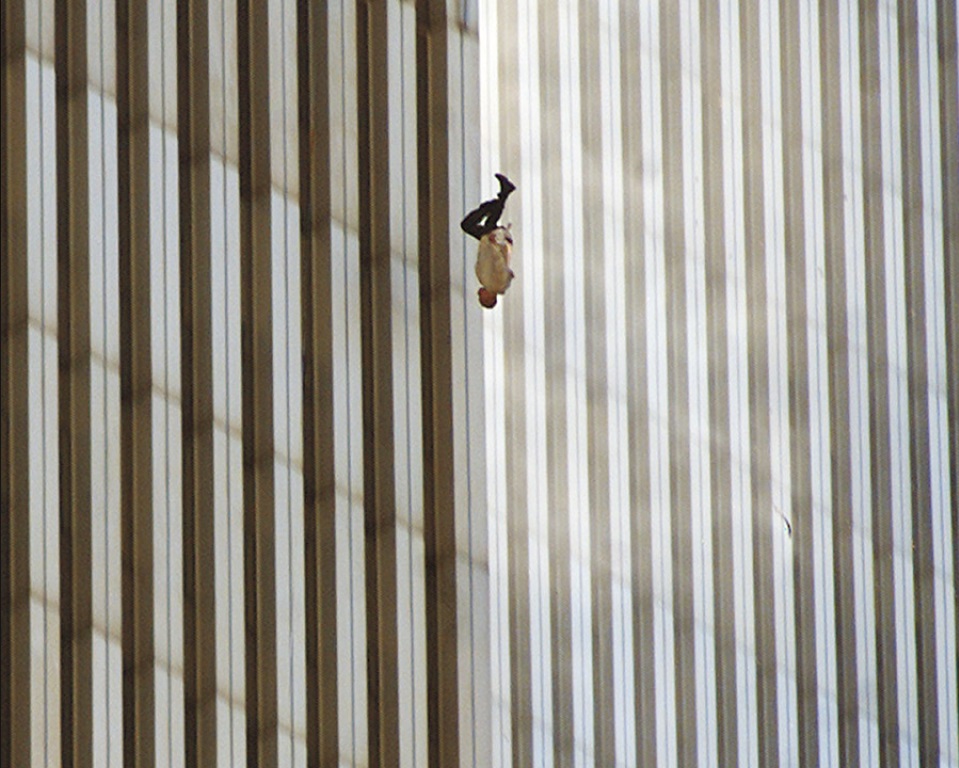

২০০১: ফলিং ম্যান

৯/১১ এর সন্ত্রাসী হামলা এবং তার প্রতিক্রিয়ায় শুরু হওয়া সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে এখন পর্যন্ত অসংখ্য মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। এটি ছিল ঐ ঘটনার প্রথম আলোড়ন সৃষ্টিকারী ছবি, যেখানে কারো মৃত্যুর দৃশ্য ফ্রেমবন্দী হয়েছে। ৯/১১ এর সবচেয়ে বিখ্যাত ছবি হচ্ছে টুইন টাওয়ার ধ্বংস হওয়ার ছবিটি। কিন্তু সেটা হচ্ছে নিছক জড়বস্তুর ছবি। তার বিপরীতে এপির ফটোগ্রাফার রিচার্ড ড্রিউর তোলা ফলিং ম্যান নামের এই ছবিটিতে পরিচয়হীন দালানের বিপরীতে প্রথম রক্তমাংসের মানুষের দুর্দশার চিত্রটি ফুটে ওঠে।

ফলিং ম্যানের পরিচয় শেষপর্যন্ত জানা সম্ভব হয়নি। ধারণা করা হয়, তিনি হয়তো উইন্ডোজ অন দ্য ওয়ার্ল্ড রেস্টুরেন্টের একজন কর্মী ছিলেন। কিন্তু এই ছবিটির বিশেষত্ব হচ্ছে, ফলিং ম্যানের বাস্তব পরিচয়কে ছাপিয়ে এটি তাকে পরিণত করে অনিশ্চিত, দীর্ঘমেয়াদী এক যুদ্ধের প্রথম নাম না জানা সৈনিকে।

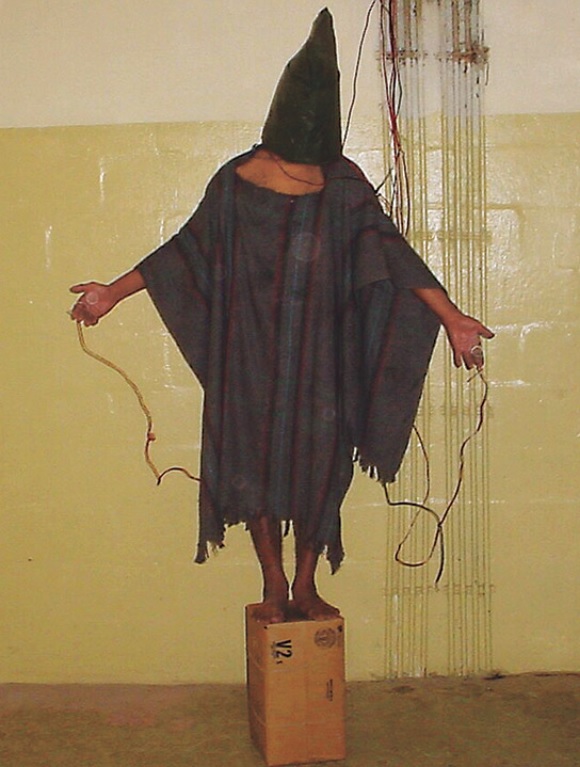

২০০৩: দ্য হুডেড ম্যান

২০০৩ সালের ইরাক যুদ্ধ কভার করার জন্য শত শত প্রফেশনাল ফটোসাংবাদিক সে দেশে গিয়েছিলেন। কিন্তু ইরাক যুদ্ধ বললেই মানুষের চোখের সামনে যে ছবিটি ভেসে ওঠে, সেটি কোনো ফটোসাংবাদিক তোলেননি, সেটি তুলেছিলেন ইভান ফ্রেডেরিক নামের এক আর্মি স্টাফ সার্জেন্ট। শুরু থেকেই ইরাক যুদ্ধ বিশ্বব্যাপী প্রচন্ড সমালোচিত হয়ে আসছিল, কিন্তু আবু গারিব কারাগারে ইরাকী বন্দীদের ওপর আমেরিকানদের নির্যাতনের এই ছবিটি ইরাক যুদ্ধকে যেভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে, অন্য কিছু সেভাবে করতে পারেনি।

ইভান ফ্রেডেরিক নিজেও ছিলেন বন্দীদেরকে নির্যাতনকারীদের মধ্যে একজন। তারা যে শুধুমাত্র বন্দীদেরকে অবর্ণনীয় ভাষায় নির্যাতন করতেন, সেটাই না, তারা সেসব ঘটনার ছবি তুলে সেগুলো নিয়েও মজা করতেন। আবু গারিবের নির্যাতনের ঘটনার শত শত ছবি ফাঁস হয়েছিল, কিন্তু সেগুলোর মধ্যে এই ছবিটিই সবচেয়ে বেশি প্রচারিত হয়। এর একটি কারণ, এটি ছিল ঐ ঘটনার সবচেয়ে সহনীয় ছবিগুলোর মধ্যে একটি, যা সহজেই গণমাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। এছাড়াও ছবিতে বন্দী ইরাকির দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিটি অনেকটাই যীশুখ্রিস্টের ক্রুশবিদ্ধ ছবির মতো।

২০০৪: কফিন ব্যান

২০০৩ সালের মার্চ থেকে ২০০৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ইরাক যুদ্ধে প্রায় ৭০০ মার্কিন সেনা নিহত হয়। কিন্তু এই নিহত সৈন্যদের লাশ কিংবা কফিনের ছবি কখনোই গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়নি। ১৯৯১ সাল থেকেই মার্কিন সরকার নিজেদের সৈন্যদের লাশের ছবি প্রকাশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে রেখেছিল। তাদের অযুহাত ছিল, এতে মৃত সৈন্যদের অবমাননা করা হয় এবং তাদের পরিবারের গোপনীয়তা লঙ্ঘন করা হয়, যদিও সমালোচকদের মতে এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জনগণের মধ্যে যেন যুদ্ধবিরোধী মনোভাব সৃষ্টি না হয়, তা নিশ্চিত করা।

২০০৪ সালের ৭ এপ্রিল ইরাকে নিহত ২০ মার্কিন সেনার লাশের কফিন যখন কুয়েতের মধ্য দিয়ে আমেরিকায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন মার্কিন সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি কার্গো কোম্পানীর এক নারী কর্মী, তামি সিলিসিও তার ক্যামেরা দিয়ে কফিনগুলোর একটি ছবি তুলে ফেলেন। এরপর তিনি ইমেইল করে ছবিটি পাঠিয়ে দেন সিয়াটল টাইমসের ফটো এডিটরের কাছে। ১৮ এপ্রিল ছবিটি প্রকাশিত হলে তা পুরো যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে ব্যাপক ক্ষোভের জন্ম দেয়। প্রতিক্রিয়ায় সিলিসিওকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। দীর্ঘ পাঁচ বছর পর ২০০৯ সালে আমেরিকা সৈন্যদের কফিনের ছবি প্রকাশের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে।

২০০৫: ইরাকি গার্ল অ্যাট চেকপয়েন্ট

২০০৫ সালে ইরাকে দখলদার মার্কিন বাহিনীর সাথে সুন্নী বিদ্রোহীদের যুদ্ধ যখন তুঙ্গে, তখন একদিন তাল আফারের একটি চেকপয়েন্ট পার হওয়ার সময় মার্কিন সেনারা শুধুমাত্র সন্দেহের বশে গুলি করে হত্যা করে এক দম্পতিকে। মুহূর্তের মধ্যেই এতিম হয়ে পড়ে কিছুক্ষণ আগেও গাড়ির পেছনের সীটে বসে বাবা-মায়ের সাথে হাসি মুখে গল্প করতে থাকা ছোট কিশোরী কন্যা সামার হাসান। সন্দেহের বশে বেসামরিক জনগণকে হত্যা করার এ ধরনের ঘটনা সে সময় প্রায় অহরহই ঘটত। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই সেগুলো ক্যামেরার লেন্সে ধরা পড়ত না।

কিন্তু সেদিন মার্কিন সেনাদের সাথে ছিলেন গেটি ইমেজের ফটোসাংবাদিক ক্রিস হনড্রস। তার তোলা ক্রন্দনরত এতিম সামার হাসানের ছবি পরদিন প্রকাশিত হয় বিশ্বের প্রায় সবগুলো প্রধান প্রধান গণমাধ্যমে। ছবিটি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সচেতন আমেরিকানরা ইরাকে তাদের সেনাবাহিনীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেন। ফলে মার্কিন সেনাবাহিনী তাকে চেকপয়েন্ট ব্যবস্থাপনার নীতি পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য হয়।

ফটোগ্রাফার ক্রিস হনড্রস পরবর্তীতে ২০১১ সালে লিবিয়ার গৃহযুদ্ধের চিত্র ধারণ করতে গিয়ে নিহত হন।

২০০৭: গরিলা ইন দ্য কঙ্গো

বিশ্বের বিলুপ্ত প্রায় পার্বত্য গরিলার অর্ধেকেরও বেশি বাস করে ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গোর ভিরুঙ্গা ন্যাশনাল পার্কে। ২০০৭ সালে অবৈধ কাঠ ব্যবসায়ীদের মধ্য ছড়িয়ে পড়া এক ভয়াবহ সংঘর্ষে সেনকেউকে নামের এই গরিলাটি মৃত্যুবরণ করে। স্থানীয় জনগণ প্রায় ২৫০ কেজি ওজনের গরিলাটির লাশ বহন করে নিয়ে যাওয়ার সময় এই চিত্রটি ধারণ করেন গেটি ইমেজের ফটোগ্রাফার ব্রেন্ট স্টার্টন।

সেনকেউকের মৃত্যু আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়, আফ্রিকার যুদ্ধে এবং সংঘর্ষে শুধু মানুষেরই মৃত্যু হয় না, একইসাথে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেখানকার অমূল্য বনজ এবং প্রাণীজ সম্পদ। নিউজউইকে এই ছবিটি প্রকাশিত হওয়ার তিন মাস পর কঙ্গোসহ নয়টি আফ্রিকান রাষ্ট্র ভিরুঙ্গা ন্যাশনাল পার্কের গরিলাকে রক্ষা করার জন্য একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে।

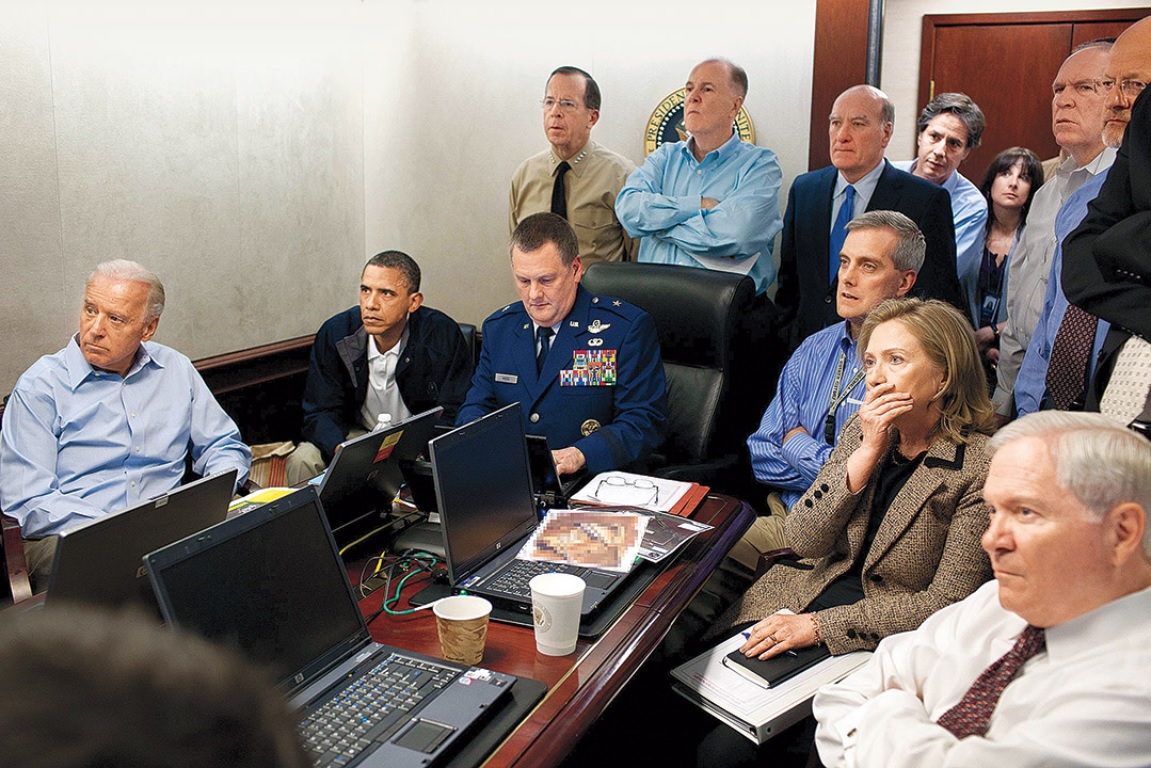

২০১১: দ্য সিচুয়েশন রুম

হোয়াইট হাউজের অফিশিয়াল ফটোগ্রাফাররা সবসময়ই প্রেসিডেন্টদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ছবি, মিটিংয়ের ছবি, ফোনালাপের ছবি ধারণ করেন। কিন্তু খুব কম ছবিই ২০১১ সালের ১১ মে, হোয়াইট হাউজের সিচুয়েশন রুমে ধারণ করা পিট সুজার এই ছবিটির মতো গুুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। দীর্ঘ এক দশকের অনুসন্ধানের পর সেদিন মার্কিন বিশেষ বাহিনী যখন আল-কায়েদা প্রধান ওসামা বিন লাদেনকে গ্রেপ্তার করার জন্য পাকিস্তানে অভিযান চালাচ্ছিল, তখন সিচুয়েশন রুমে বসে তা নজরদারি করছিলেন প্রেসিডেন্ট ওবামা এবং তার ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টাদের কয়েকজন।

অপারেশনের কিংবা বিন লাদেনের লাশের কোনো ছবি প্রকাশ না করায় সিচুয়েশন রুমের এই ছবিটিই হয়ে ওঠে এই অপারেশনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছবি। কয়েক হাজার মাইল দূরে থেকে অপারেশনের সাফল্য নিয়ে প্রেসিডেন্টের উৎকণ্ঠা এই ছবিতে পরিষ্কারভাবেই বোঝা যায়। ছবিটি আমেরিকার সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের সবচেয়ে বড় বিজয়ের মুহূর্তকে ধারণ করা একমাত্র আলোচিত ছবি।

২০১৩: নর্থ কোরিয়া

নর্থ কোরিয়া হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে একঘরে রাষ্ট্র। এখানে সহজে বাইরের কেউ যেতে পারে না, গেলেও ছবি তুলতে পারে না, ভিডিও করতে পারে না, ফলে দেশটির প্রকৃত রূপ সম্পর্কে বিশ্ববাসীর একমাত্র ধারণা দেশটির রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম। ডেভিড গাটেনফেল্ডার ছিলেন বার্তা সংস্থা এপির এশিয়া মহাদেশের প্রধান ফটোগ্রাফার, যিনি প্রথম কোনো আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থার প্রতিনিধি হিসেবে উত্তর কোরিয়ায় অফিস চালু করার অনুমতি পান। কিন্তু তারপরেও তিনি শুধু সরকার কর্তৃক অনুমোদিত দৃশ্য এবং ঘটনাবলির ছবিই তোলার অনুমতি পেতেন।

২০১৩ সালে উত্তর কোরিয়াতে যখন প্রথম বিদেশী অতিথিদের জন্য থ্রিজি নেটওয়ার্ক চালু করে, তখন গাটেনফেল্ডার এক নতুন সম্ভাবনা দেখতে পান। জানুয়ারির ১৮ তারিখে তিনি তার আইফোন দিয়ে এই ছবিটি তুলে ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেন এবং লেখেন, “উত্তর কোরিয়া তার আরেকটি জানালা একটু ফাঁক করেছে, যদিও সাধারণ কোরীয়রা এখনও এই সেবা পাবে না, তাদের জন্য জানালাটি এখনও বন্ধই আছে।” এটি ছিল উত্তর কোরিয়ার ভেতর থেকে বেসরকারি মাধ্যমে ইন্টারনেটে প্রকাশিত প্রথম আলোচিত ছবিগুলোর মধ্যে একটি।

২০১৪: অস্কার সেলফি

২০১৪ সালের অস্কার অনুষ্ঠানের সময় উপস্থাপিকা এলেন ডিজেনেরেস এক অভূতপূর্ব কাজ করেন। হলিউডের সবচেয়ে বড় তারকাদেরকে একত্রিত করে তিনি একটি সেলফি তোলার আয়োজন করেন। সেলফিটি তোলেন অভিনেতা ব্র্যাডলি কুপার, কিন্তু এরপর সেটি টুইটারে শেয়ার করেন ডিজেনেরেস। মেরিল স্ট্রিপ, ব্র্যাড পিট, জেনিফার লরেন্স, কেভিন স্পেসিসহ হলিউডের সেরা সেরা সব শিল্পীকে এক ফ্রেমে পেয়ে তার ফ্যানরা সবাই ছবিটি রিটুইট করতে শুরু করে। ছবিটি সর্বমোট ৩০০ কোটি বার রিটুইট হয়, যা ইন্টারনেটের ইতিহাসে আর কখনও ঘটেনি। এখন পর্যন্ত বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত সেলফি এটি।

ছবিটি তোলা হয়েছিল স্যামসাংয়ের একটি ফোন দিয়ে। ধারণা করা হয় এই সেলফি থেকে স্যামসাংয়ের যে প্রচারণা হয়েছে, তার বিজ্ঞাপনী মূল্য ১০০ কোটি ডলার পর্যন্ত হতে পারে। প্রযুক্তির উন্নতির ফলে যেকোনো ছবি বা তথ্য যে এখন দ্রুততম সময়ের মধ্যে পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে পারে, এই ছবিটি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

২০১৫: আলান কুর্দি

সিরিয়ার গৃহযুদ্ধের পেছনে পশ্চিমাদের বিভিন্ন পদক্ষেপের ভূমিকা থাকলেও সেই যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট অভিবাসীদের ভার তারা নিতে রাজি হচ্ছিল না। এই ছবিটি তাদেরকে বাধ্য করে নিজেদের অবস্থান কিছুটা হলেও পরিবর্তন করতে। ছবিটি প্রকাশিত হওয়ার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই জার্মানিসহ বেশ কিছু ইউরোপীয় রাষ্ট্র অভিবাসীদেরকে আশ্রয় দিতে শুরু করে। ফলে রক্ষা পেয়ে যায় আলানের মতো আরো অনেকের প্রাণ।