.jpg?w=1200)

(পর্ব ১ এর পর থেকে)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি

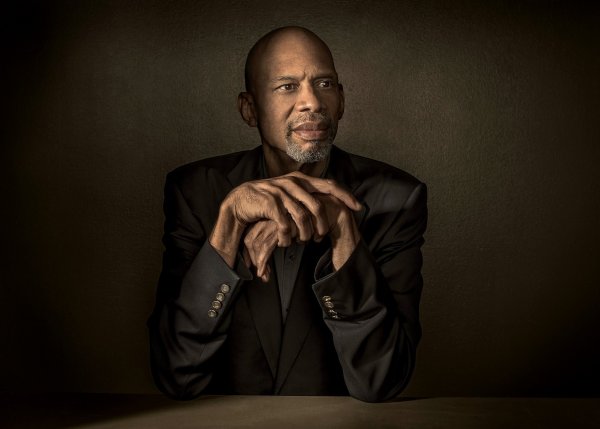

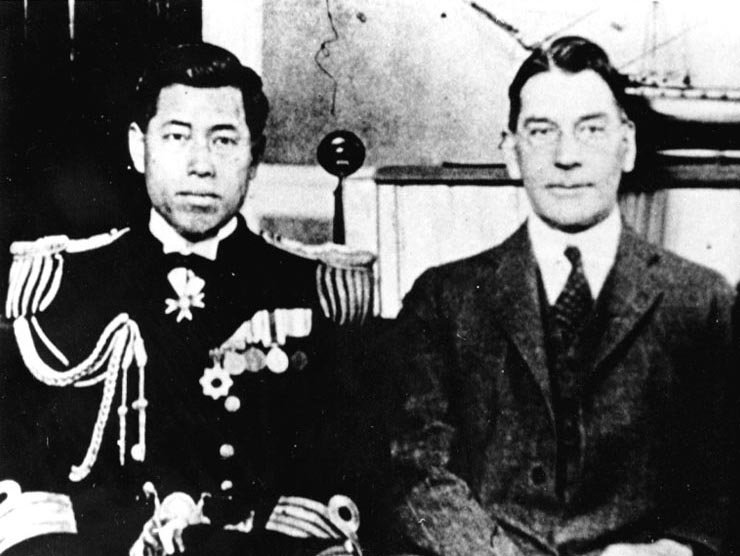

তরুণ অফিসার ইয়ামামোটো ১৯২১ সালে জাপানে ফিরে আসেন এবং কমান্ডার পদে পদোন্নতি পান। ইতোমধ্যে জাপানে ভূরাজনৈতিক সঙ্কট নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। ১৯২২ সালে ওয়াশিংটনে নৌ সম্মেলনে নৌবাহিনীর ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত একটি চুক্তি হয়, যা ‘ফাইভ পাওয়ার ট্রিটি’ বা ওয়াশিংটন চুক্তি নামেও পরিচিত। এতে আমেরিকা ও ব্রিটেনের নৌবাহিনীর তুলনায় জাপানের নৌবাহিনীর শক্তি কমে যায়। তখন কর্তৃত্ববাদী জাপানের নৌবাহিনী ও সেনাবাহিনীর মনোভাব ছিল পশ্চিমা শক্তির বিরুদ্ধে যেকোনো সময় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকা।

জাপান এশিয়ার জনগণকে পশ্চিমা নিপীড়ন থেকে উদ্ধার করার জন্য দায়বদ্ধ ছিল। এর পূর্বশর্ত ছিল জাপানের আঞ্চলিক সম্প্রসারণ বিস্তৃত করা। ইয়ামামোটোর দৃষ্টিভঙ্গ ছিল ভিন্ন। তিনি মনে করতেন আমেরিকার সাথে যুদ্ধ করতে নামা হবে মারাত্মক ভুল। জাপানের উচিত হবে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার জন্য কাজ করা এবং সাম্রাজ্যবাদের ইতি টানা।

ইয়ামামোটো তার ক্যারিয়ারে অবশ্য কোনো বিতর্কের দাগ লাগতে দেননি। ১৯২২ সালে পদোন্নতি পেয়ে ক্যাপ্টেন হন এবং ‘ফুজি’ নামের ক্রুজার যুদ্ধজাহাজের দায়িত্ব পান। ইয়ামামোটো নৌ বিমানচালনাকে জাপানের নৌবাহিনীর ভবিষ্যৎ হিসাবে দেখেন। তিনি বিমানচালনার প্রশিক্ষণ নেন।

১৯২৫ সালে তিনি আবার আমেরিকায় ফিরে আসেন। এবার ওয়াশিংটনে জাপানের দূতাবাসে নৌবাহিনীর কূটনৈতিক প্রতিনিধি হিসেবে। তিনি আমেরিকার নৌ ঘাঁটি ও শিপইয়ার্ডগুলোতে পরিদর্শন করতে যেতেন। যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর শক্তিমত্তা ও সামর্থ্য বিশ্লেষণ করতেন। ব্রিজ খেলার মতো সামাজিক উপলক্ষগুলো ব্যবহার করতেন আমেরিকান নৌবাহিনীর অফিসারদের চিন্তাধারা বোঝার জন্য। ১৯২৫-১৯২৮ সাল পর্যন্ত সময়টায় কূটনৈতিক হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় তার দৃঢ় বিশ্বাস আরো পোক্ত হয়, আমেরিকার সাথে জাপানের যুদ্ধ করতে যাওয়া যেকোনো মূল্যে এড়াতে হবে। দেশে ফিরে আসার পর তিনি নতুন এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ‘আকাগি’ যুদ্ধজাহাজের দায়িত্ব পান।

১৯২০ এর দশকে জাপান পশ্চিমাদের সামরিক শক্তি নিয়ন্ত্রণের নীতি গ্রহণ করে, কিন্তু চীনের দিকে এর আগ্রাসন বাড়াতে থাকে। কোরিয়া দখলের পর তারা মাঞ্চুরিয়া ও চীনের উত্তরাঞ্চলে চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। চীন কেন্দ্রিক আগ্রাসনের ফল আরো খারাপ হয়। তখন বিশ্বব্যাপী ভয়াবহ অর্থনৈতিক মন্দা শুরু হয়। জাপানের কৃষি ও শিল্প খাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই মন্দার ফলে জাইবাতসু ও রাজনীতিবিদদের ওপর বেসামরিক জনগণ ও সামরিক বাহিনীর অসন্তোষ বাড়তে থাকে। জাইবাতসু ছিল অনেকগুলো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সমষ্টি, যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তারা সাধারণ মানুষের চেয়ে অর্থকেই বেশি গুরুত্ব দিত। এমনকি অর্থনৈতিক মন্দার আগেও সামরিক বাহিনী পশ্চিমা ঘরানার সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা ও সামরিক খাতে বাজেট কমানো নিয়ে সমালোচনা করে আসছিল। তারা মনে করত পশ্চিমা জীবনধারা জাপানের সংস্কৃতির জন্য অপমানজনক।

১৯৩০ সালের জানুয়ারিতে লন্ডন নৌ সম্মেলনে নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি নিয়ে আলোচনা হয়। ইয়ামামোটো সেখানে সামরিক উপদেষ্টা হিসেবে যোগ দেন। ওয়াশিংটন চুক্তিতে সিদ্ধান্ত হওয়া যুদ্ধজাহাজের সংখ্যার অনুপাত নিয়ে জাপান বিরোধিতা করে। সেই চুক্তিতে ঠিক হয়েছিল, আমেরিকা ও ব্রিটেনের প্রতি পাঁচটি যুদ্ধজাহাজের বিপরীতে জাপানের নৌবাহিনী তিনটি যুদ্ধজাহাজ ব্যবহার করতে পারবে। জাপান এই অনুপাতটাকে ১০:১০:৭ এ নিয়ে আসতে চায়। এতে জাপান নিজেদের নিরাপত্তাও রক্ষা করতে পারবে, বাকি দুই পরাশক্তির বিপক্ষেও হুমকি হয়ে ওঠতে পারবে না। আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আশ্বাস দেন, এই নতুন অনুপাতটা ডেস্ট্রয়ার ও ক্রুজার যুদ্ধজাহাজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে এবং সাবমেরিনের সংখ্যা তিন পরাশক্তিরই সমান থাকবে। বড় যুদ্ধজাহাজগুলোর ক্ষেত্রে ৫:৩ অনুপাতই বহাল থাকবে।

জাপানের কূটনীতিকরা এই ছাড় দেওয়া মেনে নেন। কিন্তু নৌবাহিনীর নেতারা এতে আপত্তি জানান। এতে জাপানের নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়বে বলে মনে করেন তারা। সম্রাট ও তার উপদেষ্টাদের এই নীতির প্রতি সমর্থন থাকলেও সামরিক নেতারা জাপানের সম্প্রসারণবাদী ভাবধারার প্রচার করতে থাকেন। মাঞ্চুরিয়া ও চীনের উত্তরাঞ্চলে জাপান বিরোধী মনোভাব গড়ে উঠতে থাকা জাপানের সামরিক পরিকল্পনাকারীদের নতুন সুযোগ এনে দেয়।

১৯৩১ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর রাতে জাপানের সেনবাহিনীর অফিসাররা অভিযোগ আনেন দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ায় চীনা সৈনিকরা জাপানি রেলওয়ের কিছু অংশ উড়িয়ে দিয়েছে। মাঞ্চুরিয়ায় থাকা জাপানি সেনাবাহিনী এই ঘটনাকে পুরো মাঞ্চুরিয়া দখল করার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে। টোকিও হাইকমান্ড থেকে এর সমর্থন থাকায় বেসামরিক রাজনীতিবিদরা অসহায় হয়ে পড়েন।

সে সময় রিয়ার অ্যাডমিরাল হিসাবে কাজ করা ইয়ামামোটোর এসব ঘটনা এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ ছিল না। তবে তার নতুন পদে থাকা অবস্থায় নৌবাহিনীর কোনো অংশকে কিছু করার জন্য সক্রিয়ভাবে নির্দেশ দিতে পারতেন না। তিনি অবশ্য এসব রাজনৈতিক আবহ থেকে মুক্ত থাকতে পেরে খুশিই ছিলেন। তিনি তখন নৌবাহিনীর বিমানচালনা বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। এখানের কাজ ছিল জাপান নৌবাহিনীর উড়ন্ত অস্ত্রগুলো নিয়ে পরিকল্পনা ও প্রয়োগ করা।

ইয়ামামোটোর নেতৃত্বে নৌবাহিনীর এয়ারক্রাফটের উন্নতিতে তৈরি হয় মিতসুবিশি এসিক্সএম (A6M) ‘জিরো’ ফাইটার, মিতসুবিশি জিফোরএম (G4M) বোম্বার, এবং নাকাজিমা বিফাইভএন (B5N) টর্পেডো অ্যাটাক প্লেন। এগুলো পরবর্তীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুর বছরগুলোতে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জাপানকে এগিয়ে দেয়। ইয়ামামোটো পশ্চিমাদের এক দশক আগেই বিমান বহরের ধারণা নিয়ে আসেন। এতে জলপথে থাকা প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য আকাশপথ থেকে আক্রমণ করার কৌশল থাকে। এই বিমানগুলো স্থলে থাকা সামরিক ঘাঁটি থেকে নিয়ে আসা হবে। প্রয়োজন বিবেচনা করে এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারও ব্যবহারও করা যেতে পারে।

১৯৩৩ সালে ইয়ামামোটো ফার্স্ট ক্যারিয়ার ডিভিশনের কমান্ডার পদে পদোন্নতি পান। এতে দুটো এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ও কয়েকটা ব্যাটলশিপের দায়িত্ব পান। তখন তার বিশ্বাস আরো পোক্ত হয় যে, এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ও বিমানবহর জাপানের শক্তির কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা উচিত। এতে জাপানের সামরিক শক্তি আরো বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু সামরিক অফিসারদের কাছে এই ধারণা তখনো জনপ্রিয় ছিল না। তার সহকর্মী অফিসাররা তখনো ব্যাটলশিপকেই নৌবাহিনীর প্রধান অস্ত্র হিসাবে বিবেচনা করতেন। নির্ভীক ইয়ামামোটো কৌশলগত প্রভাব বজায় রাখার জন্য ছয়টা এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার দাবি করেন। তার বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করছিলেন, যদিও মনে মনে চাইছিলেন যুদ্ধ না লাগুক। হুমকি থাকা সত্ত্বেও ইয়ামামোটো তার মতামতে অটল থাকেন যে, অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ আমেরিকার সাথে যুদ্ধে যাওয়া হবে জাপানের জন্য আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত।

১৯৩৪ সালে ইয়ামামোটো ভাইস অ্যাডমিরাল পদে পদোন্নতি পান। তখন লন্ডনে আরেকটি নৌ সম্মেলনে উপদেষ্টা হিসেবে যোগ দেন। এবার চীনের প্রতি জাপানের আগ্রাসনমূলক ভূমিকাতে অসন্তুষ্ট হয়ে আমেরিকা ও ব্রিটেন জাপানের কোনো দাবিই মেনে নেয়নি। তাদের আশঙ্কা ছিল জাপানকে ছাড় দিতে থাকলে এ ধরনের কার্যকলাপ আরো বাড়তেই থাকবে। ইয়ামামোটো বুঝতে পারলেন এখানে আর বেশি আলোচনা করে লাভ নেই। তিনি ইউরোপ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ড ছাড়লেন, কিন্তু জার্মানির নাৎসি পার্টির তৎকালীন স্বৈরশাসকের সাথে দেখা করার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি এই স্বৈরশাসকের সাথে জাপানি কোনো চুক্তির সম্ভাব্যতা নাকচ করেন। ইয়ামামোটো পশ্চিমাদের সাথে থাকা চুক্তি থেকে জাপানকে সরিয়ে আনেন। এ কারণে দেশে ফিরে তিনি বীরের সম্মান পান।

ইয়ামামোটো তখনো তার অভিমতগুলো নিজের কাছেই রাখতেন। এতে জাপানের নৌবাহিনীর নেতৃস্থানীয় কমান্ডাররা মনে করতেন ইয়ামামোটো তাদের নিয়ন্ত্রণেই আছেন। তারা ইয়ামামোটোর প্রযুক্তি বিষয়ক জ্ঞানকে সম্মান করতেন এবং নৌ বিমানচালনা বিভাগে তার পদোন্নতি বজায় রাখেন। ১৯৩৫ সালে ইয়ামামোটো নৌবাহিনীর বিমানচালনা বিভাগের প্রধানের দায়িত্ব পান। তিনি দশকব্যাপী পরিচালনা করা আকাশপথের শক্তি বৃদ্ধি অব্যহত রাখেন।

ইয়ামামোটো তার বাহিনীকে উন্নত করার কাজ করলেও যুদ্ধের বিরোধিতা করতে থাকেন। তিনি সামরিক বাহিনীর ত্রিপক্ষীয় চুক্তির নিন্দা জানান। ত্রিপক্ষীয় চুক্তিটি ছিল জাপান, নাৎসি জার্মানি ও ইতালির মধ্যে। টোকিওতে সিদ্ধান্ত নেওয়া চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৪০ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর বার্লিনে। এটা করা হয়েছিল মূলত পারস্পরিক সহযোগিতা ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করার জন্য। ইয়ামামোটো যুদ্ধবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গিতে এতটাই স্পষ্টবাদী হয়ে উঠেন যে, ত্রিশের দশকের শেষের দিকে চরমপন্থীদের হাতে খুন হওয়ার আশঙ্কায় পড়ে যান। ১৯৩৯ সালের জুলাইয়ে তাকে খুন করার একটা পরিকল্পনা ফাঁস হয়। তখন তাকে পদোন্নতি দিয়ে সম্প্রতি তৈরি হওয়া স্থায়ী সম্মিলিত সামরিক বহরের প্রধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

প্যাসিফিক যুদ্ধের দামামা বাজতে থাকার সময়টাতে সম্মিলিত বহর যেন সাম্রাজ্যবাদী জাপানের নৌবাহিনীরই সমার্থক হয়ে ওঠে। এতে ছিল বিপুলসংখ্যক ব্যাটলশিপ, এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ও যুদ্ধবিমান। ইয়ামামোটো তখন ছিলেন জাপানের সামরিক বহরের সিংহভাগ অংশের কমান্ডার। এগুলোকে তিনি আসন্ন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে থাকেন। ১৯৪০ সালের নভেম্বরে তিনি অ্যাডমিরাল পদে পদোন্নতি পান।

(এরপর দেখুন ৩য় পর্বে)