১

ভাটিতে লাগাতার পরাজয়, উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের মৃত্যু, বিপুল পরিমাণ সৈন্য হারানোসহ পরপর রাজা মানসিংহের দুই পুত্র হিম্মত সিংহ আর দুর্জন সিংহের মৃত্যুতে যখন মুঘল শিবির নাকাল, ভাটির শিবিরে তখন ছিল বিপরীত চিত্র। উচ্ছ্বসিত ভাটি একের পর এক জয়ে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছিল আর এটাই যেন সগৌরবে বলে বেড়াচ্ছিল, ভাটি কখনোই হার মানবে না। ঠিক তখনই পরপর দুই মৃত্যুতে ভাটির শিবির শোকে হতবিহ্বল হয়ে পড়ল।

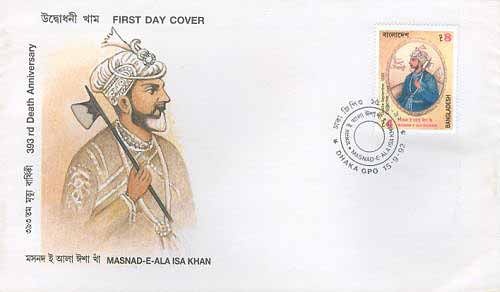

মৃত্যুর প্রথম ঘটনাটি ঘটল ১৫৯৯ সালের ১০ মে, কতরাব-এ। এই দিন অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করলেন ঈশা খানের সংগ্রামের দীর্ঘদিনের সহযোগী মাসুম খান কাবুলি।

২

মাসুম খান কাবুলির পুরো নাম আবুল ফতেহ মুহাম্মদ মাসুম খান। তিনি ছিলেন সম্রাট আকবরের বৈমাত্রেয় ভাই মির্জা মুহাম্মদ হাকিমের দুধ ভাই।

মির্জা মুহাম্মদ হাকিমের খুবই আস্থাভাজন ঘনিষ্ঠ মানুষ ছিলেন মাসুম খান কাবুলি। তবে একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ভুল বোঝাবুঝির ঘটনায় কিছুটা অভিমান আর কিছুটা শঙ্কা থেকেই তিনি কাবুলের দরবার ছেড়েছিলেন। উদ্দেশ্য সম্রাট আকবরের দরবার।

সম্রাট আকবর যোগ্য লোক চিনতে ভুল করেননি। মাসুম খান কাবুলিকে তিনি বিহারের পাটনায় ৫০০ অশ্বারোহীর মনসবদারের মর্যাদা প্রদান করে জায়গীর দান করলেন। পরবর্তীতে বিখ্যাত আফগান আমির কালাপাহাড় যখন মাসুম খান কাবুলির হাতে পরাজিত হলেন, তখন আকবর বুঝলেন মাসুম খান কাবুলিকে তিনি ঠিকই চিনেছিলেন। এবার আকবর তাকে এক হাজার অশ্বারোহীর মনসবদারি দান করলেন।

তবে মাসুম খান কাবুলি বেশ উচ্চাকাঙ্ক্ষীও ছিলেন। সম্রাট আকবর সম্ভবত এই বিষয়টি ধরতে পারেননি। কারন ১৫৭৯ সালে বাংলায় মুঘল সেনা বিদ্রোহের বিশৃঙ্খলার সময় তিনি অপ্রত্যাশিত এই সুযোগটি কাজে লাগাতে চাইলেন। তিনি মুঘল বিদ্রোহীদের পক্ষ নিলেন, বিদ্রোহকে আরও চাঙ্গা করে তুললেন এবং একপর্যায়ে বিদ্রোহের গুরুত্বপূর্ণ নেতা হিসেবে আবির্ভূত হলেন।

পরবর্তীতে মাসুম খান কাবুলির প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা আর তত্ত্বাবধায়নেই বাংলা আর বিহারের বিদ্রোহীরা একজোট হয়ে সম্মিলিতভাবে সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চালিয়ে যাচ্ছিল। বিচক্ষণ আর ধূর্ত মাসুম খান কাবুলি বিদ্রোহের মূল নেতৃত্বদানকারী কাকশালদের সাথেও দ্রুত সুসম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন।

বিদ্রোহের একপর্যায়ে বিদ্রোহীরা আকবরকে সম্রাট হিসেবে অস্বীকার করলো। তারা কাবুলের মির্জা মুহাম্মদ হাকিমকে নতুন মুঘল সম্রাট হিসেবে ঘোষণা দিলেন। এর সাথে সাথেই মাসুম খান কাবুলির ভাগ্য খুলে গেলো। যেহেতু মির্জা মুহাম্মদ হাকিম তখন কাবুলেই অবস্থা করছিলেন, কাজেই নতুন সম্রাটের অনুপস্থিতিতে মাসুম খান কাবুলিকেই বাংলায় সম্রাটের সমতুল্য ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

এদিকে ১৫৮০ সালের শেষের দিকে বিদ্রোহীদের মূল নেতা বাবা খান কাকশাল ইন্তেকাল করলে এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব পরিপূর্ণভাবে চলে যায় মাসুম খান কাবুলির হাতে। অন্যদিকে সম্রাট আকবর স্বয়ং কাবুলে অভিযান চালিয়ে ১৫৮১ সালের মাঝামাঝির দিকে তার বিদ্রোহী ভ্রাতা মির্জা মুহাম্মদ হাকিমকে দমন করলেন।

এইসময় ক্রমেই চাপে পরা মাসুম খান কাবুলি টিকে থাকার জন্য খুবই দূরদর্শী কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেন। এর একটি হলো আফগান বিদ্রোহী কতলু খান লোহানীর সাথে সহযোগীতামূলক একটি চুক্তি করা। এরপর তিনি নিজের বৈধতা আদায়ের জন্য পাবনা আর এর আশেপাশের এলাকাকে কেন্দ্র করে নিজেকে সুলতান ঘোষণা করেন। তিনি উপাধী নেন সুলতানুল আযম।

১৫৮১ সালের পর কিছু সময়ের জন্য সুলতানুল আযম আবুল ফতেহ মুহাম্মদ মাসুম খান বেশ দাপটের সাথে শাসন করছিলেন, কিন্তু ১৫৮৩ সালের দিকেই তার দাপট কমতে শুরু করে। বিদ্রোহী কাকশালরা পুনরায় মুঘল আনুগত্য স্বীকার করে নিতে শুরু করলে মাসুম খান কাবুলি নিজের বিপদ আঁচ করতে পেরে ভাটির দিকে সরে আসেন। ভাটিতে তখন দোর্দণ্ড প্রতাপের সাথে শাসন করছিলেন মসনদ-ই-আলা ঈশা খান। মাসুম খান কাবুলি মূলত তখন থেকেই ঈশা খানের প্রধান সহযোগী হিসেবে মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চালাতে লাগলেন।

পরবর্তী সুদীর্ঘ ১৭ বছর তিনি ঈশা খানের সহযোগী হিসেবে তিনি মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চালিয়ে গিয়েছেন। প্রায় প্রতিটি যুদ্ধে তিনি ঈশা খানের প্রধান সেনাপতির ভূমিকা পালন করেছে। বাংলার এই বিদ্রোহী নেতা সম্মুখ সমরে কখনো জয় পেয়েছেন, কখনো বা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে পিছু হটেছেন। কিন্তু চূড়ান্তভাবে পরাজিত হননি। যতদিন বেঁচে ছিলেন, মুঘল সেনাবাহিনীকে ভাটি বাংলায় স্থায়ী হতে দেননি তিনি। সুদূর আফগান ভূমি থেকে উঠে এলেও বাংলাই ছিল এই দুর্ধর্ষ বীরের শেষ আশ্রয়স্থল। মৃত্যুর পরে তাকে নারায়ণজঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ থানার মাসুমাবাদে সমাহিত করা হয়।

৩

মাসুম খান কাবুলির মৃত্যুর শোক কাটতে না কাটতেই ১৫৯৯ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর (মতান্তরে ২৯ সেপ্টেম্বর) আরও বড় একটি দুঃসংবাদ ধাক্কা দিল ভাটির শিবিরকে। এবার মারা গেলেন বার ভূঁইয়াদের নেতা ভাটির রাজা মসনদ-ই-আলা ঈশা খান।

মাসুম খান কাবুলির মৃত্যুশোকে শোকাহত ভাটি বাংলা এবার স্বয়ং ঈশা খানের মৃত্যুতে যেন শোকে স্তব্ধ হয়ে গেল। দীর্ঘদিন যে মানুষটিকে কেন্দ্র করে একটি অসম লড়াই চলছিল, সেই মানুষটিই এবার চলে গেলেন না ফেরার দেশে। ভাটির ভাগ্যে ভবিষ্যতে কী আছে তা নিয়েই গোটা ভাটি চিন্তিত হয়ে উঠল।

মসনদ-ই-আলা ঈশা খান ছিলেন ভাটি বাংলায় মুঘল সাম্রাজ্যকে প্রতিরোধকারী ‘বার ভূঁইয়া’ জোটশক্তির মূল নেতা। বার ভূঁইয়ারা ঈশা খানের আদেশ নির্দেশ মেনে চলতেন। ভাটিতে ঈশা খানের কথাই ছিল শেষ কথা।

প্রত্যক্ষভাবে মসনদ-ই-আলা ঈশা খান মোট ২২টি পরগণার শাসন করতেন। আলেপশাহী/আলাপসিংহ, মোমেনশাহী/ময়মনসিংহ, হুসেনশাহী, বড়বাজু, আটিয়া, কাগমারি, পুখুরিয়া, ভাওয়াল বাজু, দশকাহনিয়া শেরপুর, জোয়ানশাহী, খলিয়াজুড়ি, শিংধা, দরজিবাজু, নাসির উজিয়াল, হাজরাদি, জাফরশাহি, বরদাখত, সরাইল, পাটিকরা, গঙ্গামন্ডল, সোনারগাঁ ও মহেশ্বরদীর বিস্তৃত জমির উপর ছিল ঈশা খানের কর্তৃত্ব। অথচ ঈশা খানের প্রাথমিক জীবন মোটেও সুখকর ছিল না।

ঈশা খানের দাদা ভগীরথ বাংলার সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের দরবারের কর্মচারী ছিলেন। তার পুত্র সোলায়মান খান (পূর্ব নাম কালিদাস) বাংলার আরেক সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহের এক কন্যাকে বিয়ে করে বাংলার সাথে চিরস্থায়ীভাবে নিজের ও নিজের পরবর্তী বংশধরদের ভাগ্যকে জড়িয়ে ফেললেন। শের শাহের হাতে সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহের পতনের পর রাজরক্তের সাথে সম্পর্কের জোরে সোলায়মান খান বাংলার উপর আধিপত্য বিস্তারের যে চেষ্টা চালিয়েছিলেন, তা ব্যর্থ হয় জালাল খান সুরির শাসনামলে। সোলায়মান খানের দুই পুত্র ঈশা খান আর ইসমাইল খানকে নির্বাসন দেওয়া হয় সুদূর তুরানের ভূমিতে।

সেই থেকে ঈশা খানের সংগ্রামী জীবনের সূত্রপাত। তবে তিনি একেবারে দুর্ভাগা ছিলেন এমনও না, ভাগ্যের জোড়েই ১৫৬৩ সালে তিনি আবার বাংলায় ফিরে আসতে পেরেছিলেন। এর কিছুদিন পরে তিনি উত্তরাধীকারসূত্রে তার পৈত্রিক ভিটার জমিদারি বুঝে পান। শাসনভার বুঝে নেওয়ার পর থেকেই তিনি তার দক্ষতা দেখাতে শুরু করলেন। তবে কে তখন আঁচ করতে পেরেছিলো ছোট্ট এই এলাকার এক জমিদার খোদ মুঘল সম্রাট আকবরের মাথাব্যথার কারণ হবে?

১৫৭৫ সালে স্বাক্ষরিত কটকের চুক্তি ভঙ্গ করে বাদশাহ দাউদ খান যখন তেলিয়াগড় পুনরুদ্ধার করে বাংলার মুঘল সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসেন, ঈশা খান বিপুল উৎসাহের সাথে তখন মীর-ই-বহর শাহ বারদীর উপর আক্রমণ চালিয়ে সবার নজর কারেন। তার সেই আক্রমণে বাংলায় মোতায়েনকৃত মুঘল নৌবহরের বেশিরভাগটাই তছনছ হয়ে গিয়েছিল। পরের বছর বাংলার শেষ স্বাধীন বাদশাহ দাউদ শাহ কররানীর পতন হলো, তখনই ঈশা খান বুঝতে পারলেন এটা মোক্ষম সুযোগ বাংলার উপর আধিপত্য বিস্তারের। মুঘলদের বিরুদ্ধে তিনি শক্তির এক অসম লড়াইয়ে নামলেন। তবে সেই লড়াই যে তাকে সারাজীবন চালিয়ে যেতে হবে, সেটাই বা তিনি ভেবেছিলেন কি না কে জানে!

৪

ঈশা খানকে নিয়ে এমনিতেই ঐতিহাসিক তথ্যসূত্রের যথেষ্ট ঘাটতি ছিল একটা সময় পর্যন্ত। তবে জীবদ্দশায় ঈশা খানের সম্পর্কে যতটুকুই তথ্য পাওয়া যাক না কেন, মৃত্যুর পর ঈশা খানের সমাধি কোথায় হয়েছিল সে সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্যই পাওয়া যায় না। তবে সম্প্রতি বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার ফলে গাজীপুরের কালিগঞ্জ উপজেলার বক্তারপুর গ্রামে ঈশা খানের সমাধিটি আবিষ্কৃত হয়েছে।

স্থানীয় মানুষজন নিজেদের পূর্বপুরুষদের মারফত জেনেছেন যে কবরটি গুরুত্বপূর্ণ কোনো একজন ব্যক্তির, তবে সেই ব্যক্তি যে খোদ মসনদ-ই-আলা ঈশা খান হবে, তা তাদের কল্পনাতেও আসার কথা না।

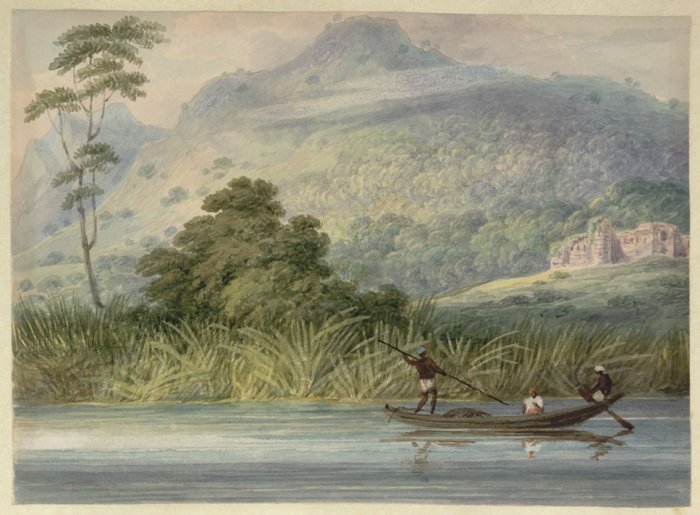

ঈশা খানের শাসনামলে ভাওয়ালের জমিদার ছিলেন ফজল গাজী। ঈশা খানের সাথে ফজল গাজীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকায় সুযোগ পেলেই ঈশা খান সোনারগাঁও থেকে শীতলক্ষ্যা নদী ধরে ভাওয়ালে বেড়াতে যেতেন। ধারণা করা হয় এমনই কোনো ভ্রমণে যাওয়ার সময় বক্তারপুরে এসে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মারা যান ঈশা খান। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাকে এখানেই সমাধিস্থ করার কথা বলে যান। পরবর্তীতে ঈশা খানের ইচ্ছানুযায়ী তাকে পরিত্যক্ত বক্তারপুর দুর্গের দিঘীর একপাশে সমাধিস্থ করা হয়। ঈশা খানের জীবদ্দশাতেই ধ্বংস হয় দুর্গটি। সময়ের আবর্তে বক্তারপুর তার গুরুত্ব হারায়, আর সেই সাথে কালের গহ্বরে বিস্মৃত হয়ে যায় ঈশা খানের ছোট্ট কবরটি।

৫

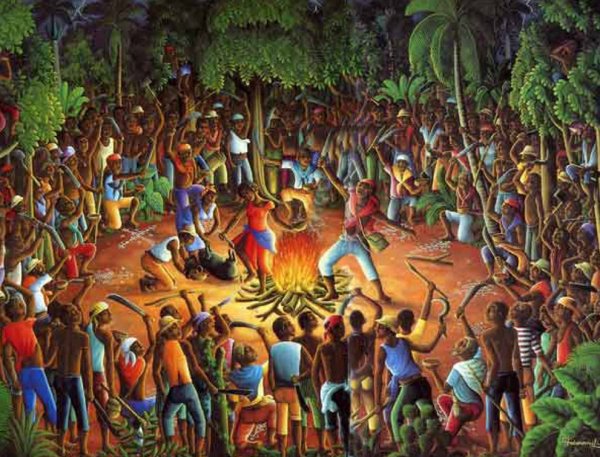

ঈশা খানের জীবদ্দশায় মুঘল সেনাবাহিনী মোট চারবার ভাটিতে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধপ্রস্তুতি নিয়ে অভিযান চালায়। ১৫৭৮ সালে কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রামের কাস্তলের যুদ্ধ, ১৫৮৪ এবং ১৫৮৬ সালে সুবাদার শাহবাজ খানের নেতৃত্বে দুটি যুদ্ধ এবং সবশেষে মানসিংহের পুত্র দুর্জন সিংহ ও হিম্মত সিংহের নেতৃত্বে।

প্রতিবারই শুরুতে মুঘল সেনাবাহিনীর অগ্রগতি বেশ আশাব্যঞ্জক হলেও শেষটা হয়েছে চরম হতাশা নিয়ে। একে একে ব্যর্থ হয়ে বাংলা থেকে শূন্য হাতে ফিরে গেছেন বিখ্যাত আর জাঁদরেল সব মুঘল সেনাপতিরা। দুর্দান্ত মুঘল সেনাবাহিনী বাংলার প্রতিকূল এই ভূমিতে এসে প্রতিবারই খেই হারিয়ে পরাজিত হয়ে ফেরত যেতে বাধ্য হচ্ছিল। ওদিকে মুঘল মসনদে বসে সম্রাট আকবর বারবারই নিজের ক্রোধ প্রশমিত করার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন।

১৫৭৬ সালে বাদশাহ দাউদ শাহকে খুব সহজেই পরাজিত করা সম্ভব হয়। আফগান প্রশাসন ভেঙে পড়ার পর ধারণা করা হয়েছিল গোটা বাংলা এবার মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হবে। ধারণাটি আংশিক সত্য হয়েছিল। ঘোড়াঘাট পর্যন্ত মুঘল সীমানা বিস্তৃত হলেও বাধাটা এসেছিলো অপ্রত্যাশিত একটি অঞ্চল ভাটি থেকে। ঈশা খানের নেতৃত্বে ভাটির জমিদাররা এতটাই দৃঢ়তার সাথে মাটি কামড়ে ধরেছিলেন যে, সম্রাট আকবরের জীবদ্দশায় আর ভাটিকে পরাজিত করা সম্ভব হয়নি।

বাংলার ভৌগোলিক সুবিধা কাজে লাগিয়ে নিজের সুনিপুণ রণকৌশলের জোরে প্রতিবারই ঈশা খান মুঘল সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে জয় ছিনিয়ে নিয়ে নিজের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করেছিলেন। তবে মসনদ-ই-আলা ঈশা খান এখন আর নেই। সেই দায়িত্ব এখন তার উত্তরাধীকারীদের হাতে।

[এই সিরিজের পূর্বে প্রকাশিত পর্বটি পড়ুন এখানে। সিরিজের সবগুলো লেখা পড়তে চাইলে ক্লিক করুন এখানে।]