সাধারণ পদার্থের বিপরীত কোনো পদার্থ থাকতে পারে- একটা সময় পর্যন্ত এমন ধারণাই কেউ করতে পারেনি। কিন্তু করতে হয়েছে একটা পর্যায়ে। ১৯২৮ সালে পদার্থবিদ পল ডিরাক ইলেকট্রন নিয়ে একটি সমীকরণ প্রকাশের পর সেখান থেকে একটি সমস্যা বেরিয়ে আসে। সমস্যা বলে ইলেকট্রন দুই ধরনের হতে পারে। এক প্রকার ইলেকট্রনের চার্জ ঋণাত্মক আর আরেক প্রকার ইলেকট্রনের চার্জ ধনাত্মক। তখন থেকেই বিকশিত হতে থাকে প্রতিপদার্থের ধারণা।

পূর্বে প্রকাশিত একটি লেখায় প্রতিপদার্থের ৫টি বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। এবার থাকছে আরো কিছু মজার বৈশিষ্ট্য।

১. নিজেই নিজের প্রতিপদার্থ

পদার্থের কণা ও প্রতি পদার্থের কণাদের চার্জের ধর্ম ভিন্ন। তাই সহজেই এদেরকে আলাদা করা যায়। কিন্তু রহস্যময় একটি কণা আছে যার কোনো চার্জ নেই এবং কোনোকিছুর সাথে বিক্রিয়া কিংবা মিথস্ক্রিয়া করে না। কণাটি নিউট্রিনো। এটি বাধাহীনভাবে লক্ষ লক্ষ কিলোমিটার অতিক্রম করে যেতে পারে। এক লক্ষ কিলোমিটার চওড়া একটি লোহার খণ্ডের মাঝ দিয়ে যদি এক গুচ্ছ নিউট্রিনোকে যেতে দেওয়া হয় তাহলে তারা অনায়াসেই লোহাকে পেরিয়ে যাবে। নিউট্রিনোর আরো কিছু রহস্যময়তা আছে। নিউট্রিনোর এরকম বৈশিষ্ট্য দেখে বিজ্ঞানীদের কেউ কেউ মনে করেন নিউট্রিনো নিজেই তার প্রতিকণা।

যেসব কণারা নিজেই যাদের প্রতিকণা তাদেরকে বলা হয় ম্যাজুরানা কণা। স্যানফোর্ড আন্ডারগ্রাউন্ড রিসার্চ ফ্যাসিলিটি এবং স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এ নিয়ে গবেষণা চলছে। তাদের ম্যাজুরানা ডেমনস্ট্রেটর ও EXO-200 প্রকল্পের মাধ্যমে দেখা হচ্ছে নিউট্রিনো আসলেই নিজের প্রতিকণা কিনা।

কিছু কিছু পরমাণু আছে যারা নিজে নিজেই ক্ষয়ে যায় এবং তেজস্ক্রিয়তা ছড়ায়। এধরনের পরমাণুকে বলে তেজস্ক্রিয় পরমাণু। কিছু কিছু তেজস্ক্রিয় পরমাণু তাদের ক্ষয়ের সাথে এক জোড়া ইলেকট্রন ও এক জোড়া নিউট্রিনো অবমুক্ত করে। নিউট্রিনো যদি নিজেই তার নিজের প্রতিকণা হয় তাহলে অবমুক্ত হবার সাথে সাথেই পরস্পরকে ধ্বংস করে দেবে। আর পর্যবেক্ষণ করলে আমরা দেখব বাকি রয়ে গেছে শুধু দুটি ইলেকট্রন।

এই পরীক্ষা যদি ঠিকভাবে করা যায় তাহলে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে মহাবিশ্বের নানা রহস্যের উত্তর। ঐ যে মহাবিশ্ব সৃষ্টির সময় অল্প কিছু পদার্থ টিকে গিয়েছিল, তার ব্যাখ্যাও হয়তো পাওয়া যাবে নিউট্রিনোর মাঝে।

২. চিকিৎসায় প্রতিপদার্থ

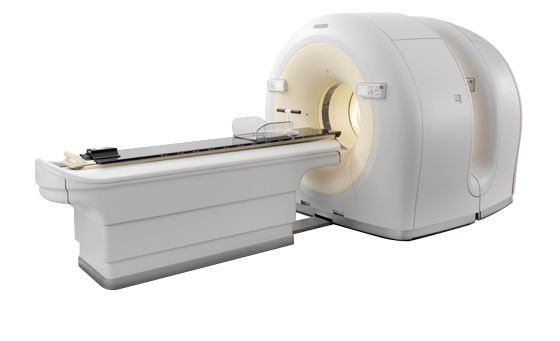

চিকিৎসায় জটিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি যন্ত্র হলো পেট স্ক্যান। দেহের অভ্যন্তরের খুঁটিনাটির জানতে, মস্তিষ্কের গঠন দেখতে, হৃৎপিণ্ডের কার্যপ্রণালীর খবর রাখতে এর সাহায্য নেওয়া হয়। PET = Positron Emission Tomography। নামের মধ্যেই প্রতিকণা আছে। ইলেকট্রনের বিপরীত কণা পজিট্রন।

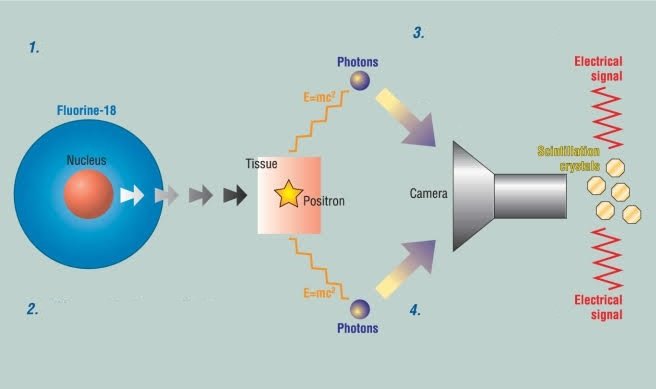

বেশ কিছু তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ আছে যারা বিকিরণের মাধ্যমে পজিট্রন অবমুক্ত করে (যেমন কলার মধ্যে থাকা পটাসিয়াম-৪০ আইসোটোপ)। মানবদেহে তেমন ক্ষতি করে না এমন কিছু তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ হলো, অক্সিজেন-১৫, ফ্লোরিন-১৮, কার্বন-১১ ও নাইট্রোজেন-১৩। এগুলো আবার যুক্ত থাকে গ্লুকোজ কিংবা এ জাতীয় উপাদানের মাঝে।

ইনজেকশনের মাধ্যমে রক্তের মাঝে সেসব উপাদান পৌঁছে দিলে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ চলে যাবে রক্তের প্রবাহে। সেখানে তার স্বভাবসুলভ পজিট্রন নিঃসরণ করবে। সে পজিট্রন আবার বিক্রিয়া করবে দেহের ইলেকট্রনের সাথে। পজিট্রন ইলেকট্রন মিলে ধ্বংস করে দেবে একে অন্যকে। এই ঘটনার ফল হিসেবে নির্গত হবে গামা রশ্মি (ফোটন)। এই গামা রশ্মিকে শনাক্ত করবে পেট স্ক্যানারের ডিটেক্টর। সেখান থেকে বিশ্লেষণ করে জানা যায় দেহের অভ্যন্তরের স্বরূপ।

পরমাণুর নাম পরিচয় হলো তার মাঝে থাকা প্রোটন। যে পরমাণুতে ৬টি প্রোটন আছে সেটি সবসময় কার্বন। যে পরমাণুতে ১১টি প্রোটন আছে সেটি সবসময়ই সোডিয়াম। সোডিয়ামের মাঝে থেকে যদি কোনোভাবে একটি প্রোটন সরিয়ে ফেলা হয় কিংবা একটি অতিরিক্ত প্রোটন ঢুকিয়ে দেয়া হয় তাহলে সেটি আর সোডিয়াম থাকবে না। নিয়ন কিংবা ম্যাগনেসিয়াম হয়ে যাবে। তবে অতিরিক্ত নিউট্রন ঢুকালে কিংবা বের করে নিলে তাতে পরমাণুর পরিচয় নষ্ট হবে না। কার্বনের মাঝে দুটি অতিরক্ত নিউট্রন ঢুকিয়ে দিলে সেটি কার্বনই থাকবে। একই পরমাণু কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ নিউট্রন ধারণকারী এসব মৌলকে বলে আইসোটোপ। আইসোটোপে নাম পরিচয় ঠিক থাকলেও বৈশিষ্ট্য পালটে যায় ঠিকই। যেমন কার্বন-১২ আইসোটোপ একদমই সাধারণ, অন্যদিকে কার্বন-১৪ তেজস্ক্রিয়।

প্রতিপদার্থের কণারা দেহকে তাহলে পুড়িয়ে ফেলবে না? ভয় পাবার কিছু নেই। এখানে তৈরি হওয়া প্রতিকণার পরিমাণ খুবই কম এবং উৎপন্ন হওয়া শক্তির পরিমাণও খুব নগণ্য। আমাদের দেহ কম-বেশ সবসময়ই প্রতিকণা উৎপন্ন করে চলছে।

৩. সায়েন্স ফিকশন থেকে বাস্তবে

পদার্থ ও প্রতিপদার্থ একত্রিত হলে ধ্বংস করে দেয় একে অন্যকে। আর তৈরি করে বিপুল পরিমাণ শক্তি। নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ায় উৎপন্ন শক্তির তুলনায় প্রতিপদার্থের শক্তি কয়েক হাজার গুণ বেশি। সাধারণ জ্বালানির তুলনায় ২ বিলিয়ন গুণেরও বেশি। সায়েন্স ফিকশন লেখকেরা প্রায়ই শক্তির উৎস হিসেবে প্রতিপদার্থকে ব্যবহার করেছেন। মহাকাশযানে মজুত থাকবে প্রতিপদার্থ, সেখানে সংস্পর্শ ঘটানো হবে পদার্থের। দুইয়ে মিলে তৈরি হবে অকল্পনীয় শক্তি। এই শক্তি ব্যবহার করে অতি-দ্রুত গতিতে তরতর করে এগিয়ে যাবে মহাকাশযান। অল্প সময়ে পার হয়ে যাবে আলোক বর্ষের পর আলোক বর্ষ।

শুনতে খুব চমকপ্রদ হলেও বাস্তবতা বহুদূর। তবে বহু দূরের হলেও একদমই যে কিছু পাওয়া যায়নি তা নয়। তাত্ত্বিকভাবে মহাকাশের জ্বালানি হিসেবে প্রতিপদার্থকে ব্যবহার করা সম্ভব। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সে কাজে ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ প্রতিপদার্থ সংগ্রহ করবে কীভাবে? এখন পর্যন্ত এমন কোনো যন্ত্র তৈরি হয়নি যা দিয়ে প্রতিপদার্থ সংগ্রহ করা যাবে কিংবা প্রতিপদার্থ তৈরি করা যাবে। বিজ্ঞানীরা এ দিকটি নিয়ে কাজ করছেন। প্রতিপদার্থের সংগ্রহ এবং জ্বালানি হিসেবে প্রতিপদার্থের ব্যবহার নিয়ে উঁচু মানের বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্র প্রকাশ করছেন। কোনোএকদিন যদি সায়েন্স ফিকশনের কল্পনা বাস্তবে আলোর মুখ দেখে তাহলে তাদের এসব গবেষণা কাজে আসবে নিঃসন্দেহে।

৪. পার্টিক্যাল ডিসেলারেটর

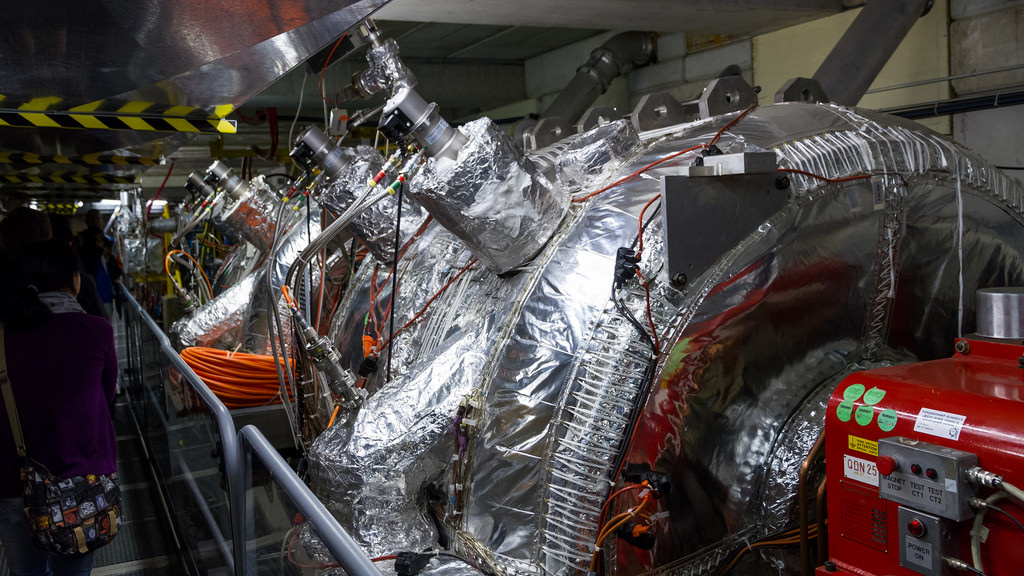

বিজ্ঞানের খোঁজ খবর রেখে থাকলে অবশ্যই সার্নের পার্টিক্যাল একসিলারেটরের কথা শুনে থাকবেন। সেখানে বিশেষ তড়িৎচুম্বক ব্যবস্থায় কণার গতি বৃদ্ধি করা হয় এবং নিক্ষেপ করা হয়। তবে এর উল্টোটাও আছে। প্রতিকণার জন্য আলাদা করে পার্টিক্যাল ডিসেলারেটর আছে তাদের। সেখানে বিশেষ উপায়ে এন্টিপ্রোটনের গতি মন্থর করা হয় যেন মন্থর অবস্থায় এর বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা যায় ভালোভাবে।

৫. থাকতে পারে প্রতিজগৎ

প্রতি পদার্থ সাধারণ পদার্থের মতোই, স্পিন আর চার্জ বাদে। সাধারণ পদার্থের যেমন গ্রহ-নক্ষত্র-গ্যালাক্সি বিদ্যমান আছে, তেমনই প্রতিপদার্থেরও গ্রহ-নক্ষত্র-গ্যালাক্সি থাকতে পারে। অন্তত তাত্ত্বিকভাবে পারে। এই মহাবিশ্বে হয়তো এরকম কিছুর অস্তিত্ব না থাকতে পারে, যদি মাল্টিভার্সের ধারণা সত্য হয় তাহলে এমনও হতে পারে পুরো একটি মহাবিশ্বই গঠিত হয়েছে প্রতি-পদার্থ দিয়ে।

আরো দেখুন: প্রতিপদার্থের পাঁচকাহন