অ্যা নিউ বিগিনিং

বসন্ত ১৯৪৬

ট্রেনের জানালায় মাথা ঠেকিয়ে বসে ছিলো সাত বছর বয়সী সাচিকো। আশেপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো খুব দ্রুতই পেছনে চলে যাচ্ছিলো। শিমাবারার পাহাড়গুলোও ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেলো। বাবা, মা, সাচিকো আর মিসা আবারও যাত্রা করেছে নাগাসাকির উদ্দেশ্যে। তাদের চারজনকে আবারও ফিরতে হবে, নতুন করে জীবন শুরু করতে হবে, নতুন করে জীবনটাকে সাজাতে হবে। বাবা সাচিকোকে আবারও স্কুলে নিয়ে যাবেন। তিনি কথা দিয়েছেন।

ট্রেনে তাদের সাথে ছাইভর্তি তিনটি সাদা রঙের বাক্স ছিলো। সেগুলোতে ছিল মামা, আকি আর ইচিরোর দেহভস্ম। এই মানুষগুলোকে ছাড়া বাড়িটা এখন কেমন লাগবে? তোশিকে ছাড়াই বা কেমন লাগবে তাদের?

ট্রেনটি নাগাসাকি স্টেশনে প্রবেশ করলো। শহরের অধিকাংশ এলাকা তখনও বিধ্বস্ত অবস্থাতেই ছিলো। বোমা বিষ্ফোরণের স্থল থেকে আশেপাশের ১.৫ মাইলের (২.৪ কিলোমিটার) মতো এলাকার সবকিছুই পুড়ে ছাড়খার হয়ে গিয়েছিল। গৃহহারা হয়ে গিয়েছিল প্রায় আশি হাজারের মতো মানুষ। কাঠ কিংবা কাগজে নির্মিত সুরক্ষিত ছাদের নিচে এককালে বাস করা এই মানুষগুলোই পাহাড়ের বুকে অস্থায়ী কুঁড়েঘর বানিয়ে থাকতে লাগলো। বাবা, মা, সাচিকো আর আকিই কেবল নয়; বারবার যুদ্ধে জরাজীর্ণ, ভয়াবহ ভবিষ্যতের শঙ্কায় শঙ্কিত জাপানও অপেক্ষায় ছিলো সবকিছু একেবারে নতুন করে শুরু করার।

সাচিকোর নতুন যাত্রা শুরু হবে কোয়াগি দ্বীপে। পারমাণবিক বোমা হামলার আগে এখানের পোতাশ্রয়েই কাজ করতেন বাবা। যেহেতু তিনি ফিরে গিয়ে পুরনো চাকরিতে আবারও যোগদান করতে পারতেন, তাই কোয়াগিতেই সপরিবারে বসবাসের সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি।

এই এলাকাটি সাচিকোদের আগের বাসা থেকে ১০ মাইলের (১৬ কিলোমিটার) মতো দূরে ছিল। নাগাসাকি শহরের মাঝ দিয়ে চলা পর্বতমালার ঠিক অপরপাশেই ছিল এর অবস্থান। পারমাণবিক বোমা বিষ্ফোরণের সময় এই পর্বতমালা একটি প্রতিরক্ষা দেয়ালের মতোই কাজ করেছিলো। কোয়াগির অধিবাসীরা সৌভাগ্যবশত সরাসরি বিকিরণ এবং দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিল। তাদের বাড়িঘর এবং স্কুল-কলেজগুলোও ছিলো সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায়।

দোতলা একটি পাকা বাড়িতে নতুন করে জীবন শুরু করেছিল সাচিকোরা। তার বাবা যে জাহাজ নির্মাণ প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন, তাদের পক্ষ থেকেই সাচিকোদের এ বাড়িতে থাকবার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছিল। বাড়িতে বিদ্যুৎ কিংবা পানির কোনো ব্যবস্থাই ছিলো না। বেশ কিছু পরিবার কোনোমতে মাথা গোঁজার ঠাই পেয়েছিলো। জানালা দিয়ে নাগাসাকি পোতাশ্রয়ের চমৎকার সব দৃশ্য দেখা যেত।

মা কোথা থেকে যেন একটি কাঠের বাক্স খুঁজে পেলেন। এর উপর একটি সাদা চাদর বিছিয়ে দিলেন তিনি। এরপর সেই বাক্সের উপরেই জায়গা হলো মামা, আকি আর ইচিরোর দেহভস্ম সম্বলিত বাক্সগুলোর।

হাতে হাত রেখে শ্রদ্ধায় মাথা নত করলো সাচিকো।

… … … …

“সৈন্যদের থেকে দূরে থেকো।” সাচিকো তাদের নতুন এলাকাটি দেখতে বের হবার সময় এই উপদেশই দিলেন বাবা। জাপানে আগত মার্কিন সেনাদের ব্যাপারে সতর্কবার্তা উল্লেখ করে লেখালেখি হচ্ছিলো স্থানীয় সংবাদপত্র নাগাসাকি শিম্বুনেও। এর মাঝে একটি লেখা ছিলো এমন,

নারীগণ, সবসময় চোখ-কান খোলা রাখবেন। পুরুষগণ, আপনারাও দিনের বেলায় ঘরের ভেতরেই অবস্থান করবেন (যদি তারা টহলে বেরোয়)… একা একা থাকাকালে বিদেশী সেনাদের সাথে সরাসরি যেকোনো রকম যোগাযোগ অবশ্য পরিহার্য। যদি তারাই আপনার দিকে এগিয়ে আসে এবং কথা বলার চেষ্টা করে, তাহলে ভয় পাবেন না, হাসাহাসিও করবেন না, বিশেষত নারী ও শিশুরা, এবং ভুলেও উল্টাপাল্টা ইংরেজি ব্যবহার করে তাদের কথার জবাব দেয়ার চেষ্টা করবেন না।

বাচ্চাদের অবশ্য এসব আদেশ-নিষেধ মানতে বয়েই গিয়েছিলো। তারা ঠিকই দলবেঁধে রাস্তায় জড়ো হতো আর লম্বা পা-ওয়ালা সেই আমেরিকান সৈন্যদের উদ্দেশ্যে “শুভ সকাল” বলে চেঁচিয়ে উঠতো।

“ওহায়ো, ওহায়ো।” বলে জাপানী ভাষায় চিৎকার করে উঠতো বাচ্চাগুলো।

“ওহাইও!” কখনো কখনো একজন সৈন্য এভাবেই জবাব দিয়ে উঠতো, “আরে নাহ, আমি তো ইন্ডিয়ানা থেকে এসেছি!” তারপরেই পায়ে একটা চাপড় মেরে দাঁত বের করে হাসা শুরু করে দিতো সেই সৈন্যটি।

কখনো আবার ‘হ্যালো’ বলার চেষ্টায় সমবেত জাপানী শিশুরা চিৎকার করে উঠতো “হারো, হারো” বলে!

বাচ্চাদের এই দলের পেছনের দিকেই থাকতো সাচিকো। একটি খামের পেছনে দাঁড়িয়ে উঁকি দিতো সে। অন্যদের মতো চিৎকার-চেচামেচির স্বভাব তার ছিলো না। সে কেবলই অবাক দৃষ্টিতে দেখে যেত।

“ইচিরো, ওদের দেখো!” মনে মনে ভাইয়ের সাথে কথা বলতে শুরু করে দিতো সাচিকো।

“ইচিরো, এই সৈন্যদের মতো বিচিত্র মানুষের কথা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। ওরা যে কী লম্বা! আর ওদের চুলগুলোও বাহারি রঙের- লাল, হলুদ, বাদামী!”

এটুকু ভাবতে ভাবতে আরো ভালো করে দেখার জন্য আরেকটু সামনে এগিয়ে যেতো সে।

“তাদের চোখগুলোও অদ্ভুত- সবুজ, বাদামী, ধূসর, নীল, আর খুব গোল গোল!”

হঠাৎ করেই মাটিতে এক হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো এক মার্কিন সেনা, পকেটে হাত ঢুকালো সে। লোকটি কি পকেট থেকে বন্দুক বের করতে যাচ্ছে? না, সাচিকো জানতো যে, এই সেনারা তাদের সাথে কোনো অস্ত্র নিয়ে ঘোরাঘুরি করে না। যখন লোকটি পকেট থেকে হাত বের করে আনলো, তখন তার হাতে ছিলো বেশ কতগুলো চারকোনা চকলেট।

লাজুক সাচিকো আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে একটি চকলেট নিলো।

এরপর সেই সেনাসদস্য আরো মজার কাজ করলো। সাচিকোর সামনেই সে ধীরে ধীরে একটি চকলেটের মোড়ক খুলে সেটি নিজের মুখে পুরে দিলো। তারপর জিহ্বা দিয়ে তৃপ্তির ভঙ্গিতে নিজের ঠোঁট ভিজিয়ে হাসতে শুরু করলো সে। তার দেখাদেখি সামনে থাকা বাচ্চারাও একইভাবে মোড়ক খুলে টুপটাপ চকলেট মুখে পুরতে লাগলো।

সাচিকোও আস্তে আস্তে পুরোটা মোড়ক খুলে ফেললো। ভেতরে ছিলো গাঢ় বাদামী রঙের কিছু একটা জিনিস। চারকোনা সেই জিনিসটা জিহ্বায় ছোঁয়ানো মাত্রই মিষ্টি স্বাদে তার পুরোটা মুখ জুড়িয়ে গেলো। এক অন্যরকম আবেশ মাতিয়ে তুললো তাকে। চকলেটটা গিলে নিয়ে সে-ও সেই সৈন্যের মতোই জিহ্বা দিয়ে ঠোঁটটা ভিজিয়ে নিলো।

পারমাণবিক বোমা হামলার পর থেকে সাচিকো খাওয়াদাওয়ার করেছে ঠিকই, কিন্তু সেগুলো ছিলো কেবলই খাওয়ার জন্য, বেঁচে থাকার নিমিত্তে। দীর্ঘদিন পর এই প্রথম সে কোনোকিছু তৃপ্তি সহকারে খেলো।

“এটা কী?” সাচিকোর কল্পনায় জানতে চাইলো ইচিরো।

“চকোরেতো (চকলেট)।” জবাব দিতো সে। সাথে এটাও যোগ করে দিতে ভুলতো না, “খুব মজা।”

… … … …

দ্য ইউএস অকুপ্যাশন

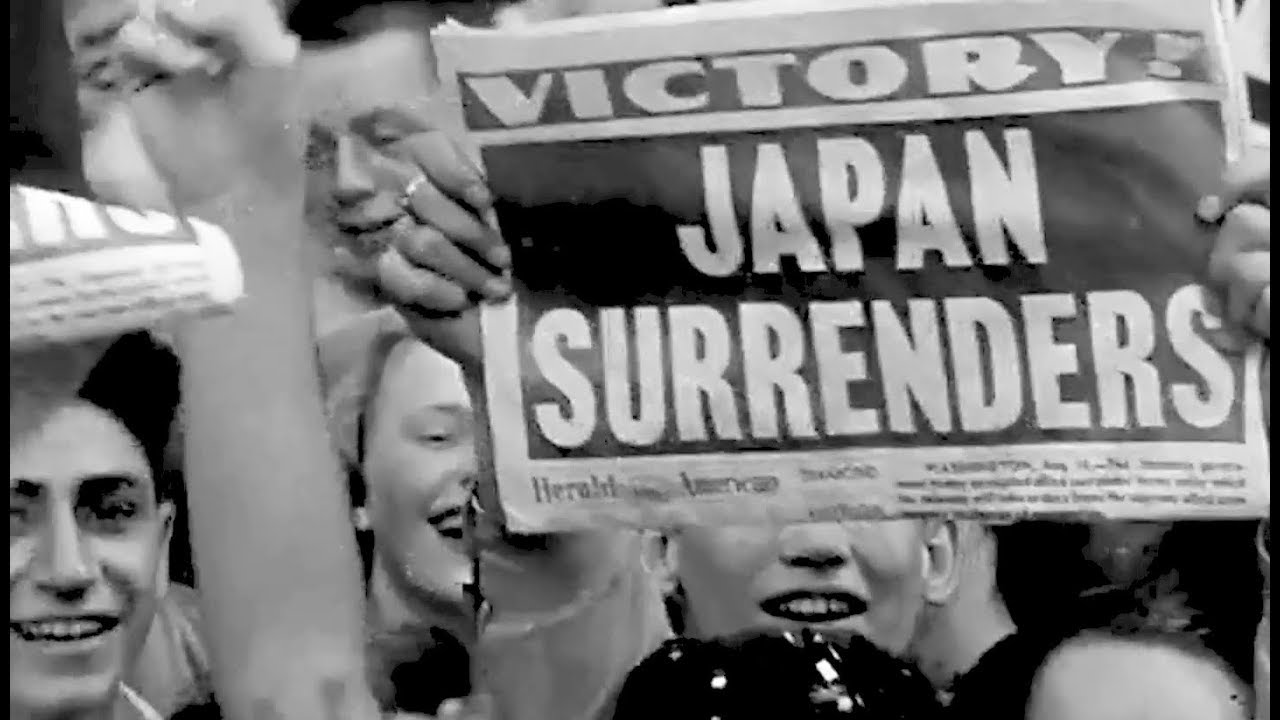

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে জাপানী জনগণের জীবনযাত্রায় বেশ দ্রুতই নানা ধরনের পরিবর্তন আসতে শুরু করে, যার শুরুটা হয়েছিলো আত্মসমর্পণের দিন থেকেই।

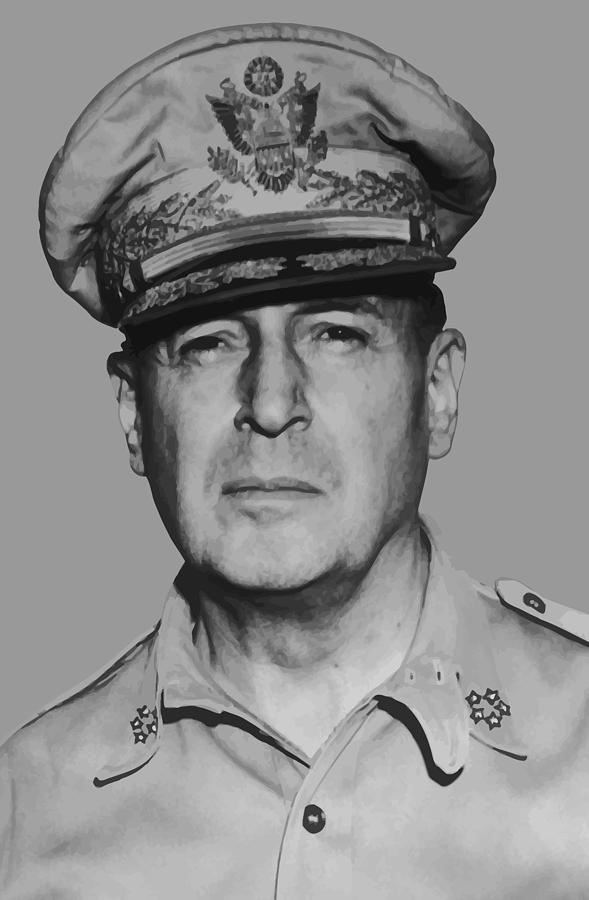

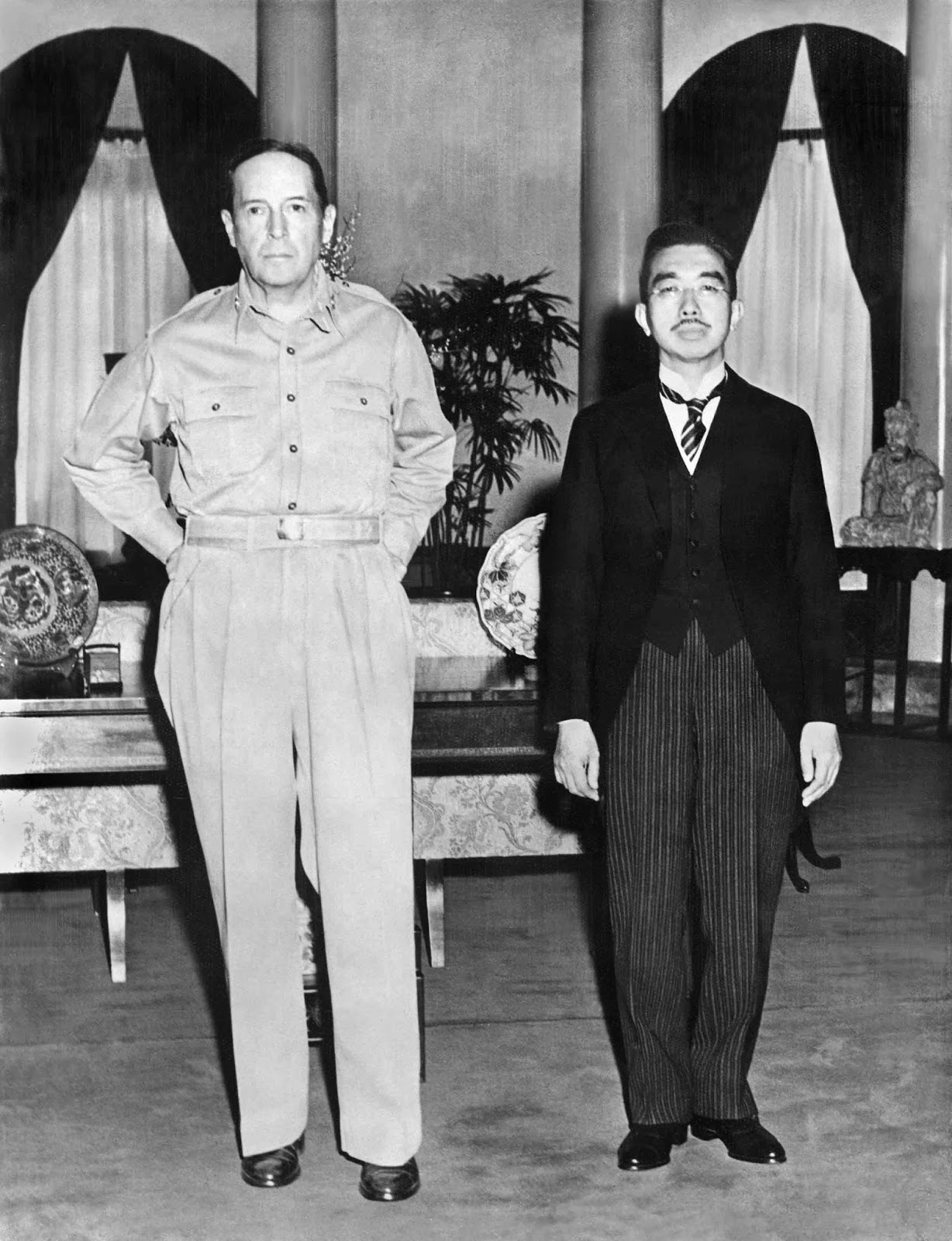

১৯৪৫ সালের ২ সেপ্টেম্বর সকালবেলা; টোকিও উপসাগরের বুকে জড়ো হলো ইউএসএস মিসৌরি সহ মিত্রবাহিনীর ২৬০টি যুদ্ধজাহাজ। ইউএসএস মিসৌরির ডেকে দাঁড়িয়ে ছিলেন মিত্রবাহিনীর সুপ্রিম কমান্ডার জেনারেল ডগলাস ম্যাকআর্থার, নয়টি মিত্ররাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গ এবং জাপানের সরকারি কর্মকর্তাগণ। সেদিন জাপানের আত্মসমর্পণের এ দৃশ্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলো শত শত নাবিক। আত্মসমর্পণের কাগজে স্বাক্ষর করেন মিত্রবাহিনী এবং জাপান সরকারের প্রতিনিধিগণ। তেইশ মিনিটের মাঝেই অবসান ঘটে প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের। সেদিন একজন মানুষের অনুপস্থিতি সকলের চোখেই ধরা পড়েছিলো- সম্রাট হিরোহিতো।

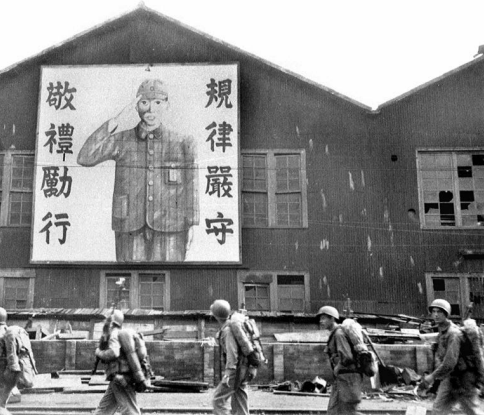

জাপানে মার্কিন বাহিনীর প্রধান হিসেবে দেশটির দায়িত্ব অর্পিত হয় জেনারেল ম্যাকআর্থারের উপর। ২,৪০,০০০ এরও বেশি মার্কিন সেনা ঘাঁটি গাড়ে জাপানে। তাদেরকে কোনো প্রতিরোধেরই সম্মুখীন হতে হয়নি। হিরোশিমা আর নাগাসাকিতে নিয়োগপ্রাপ্ত সৈন্যরা অবশ্য বিষ্ফোরণের ভয়াবহতা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। প্রিয়জনদের কাছে লেখা চিঠি ও ব্যক্তিগত ডায়েরিতে তারা সেখানকার নিঠুর নিস্তব্ধতা, ল্যাম্পপোস্ট আর কলকারখানার গলে পড়া অবকাঠামো, মৃতদেহের পচা গন্ধ, ক্ষুধা এবং লোকজনের চোখে-মুখে লেগে থাকা হতাশার ছাপের ব্যাপারে লিখতো।

এ যুদ্ধে জাপানের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আসলে হিসেব করে কুলানো সম্ভব না। কিছু কিছু সূত্রমতে, ১৯৪১ সালে দেশটির জনসংখ্যা ছিলো ৭ কোটি ৪০ লাখের কাছাকাছি। যুদ্ধশেষে দেখা গেলো, দেশটি তার ২৭ লাখের মতো সন্তানকে হারিয়েছে। এই সংখ্যাটি ছিলো তৎকালে জাপানের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪ ভাগ। ওদিকে যুদ্ধ শেষে ফিরে আসা ৪৫ লাখ সেনাও ছিলো অসুস্থ আর ক্ষুধার জ্বালায় জর্জরিত।

জাপান যেন আর কোনোদিনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য হুমকি হয়ে উঠতে না পারে, সেজন্য কাজ শুরু করে দিলেন জেনারেল ম্যাকআর্থার। শুরুটা হয়েছিলো পুরো জাপানকেই নিরস্ত্রীকরণের মধ্য দিয়ে। সেনাসমর্থক জাপানী মন্ত্রীদের হয় চাকরিচ্যুত করা হলো, নতুবা নির্যাতনসহ নানাবিধ যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্ত করে বিচারের সম্মুখীন করা হলো। রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে শিন্তোকে বাতিল ঘোষণা করা হলো। আইন সংস্কারের ফলে কৃষকেরা জমির উপর তাদের কর্তৃত্ব ফিরে পেলো। ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের ফলে শ্রমিকেরা তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের উদ্দেশ্যে একত্রিত হবার সুযোগ পেলো। নারীরা পেলো ভোটাধিকার।

তবে দখলদার মার্কিনীরা অনেক ক্ষেত্রেই ছিলো অগণতান্ত্রিক। উদাহরণস্বরুপ বলা যায়, ম্যাকআর্থারসহ আরো কয়েকজন মার্কিন সরকারি কর্মকর্তা মিলে জাপানের জন্য নতুন এক সংবিধান প্রণয়ন করেন। এর নবম অনুচ্ছেদে জাপানের যুদ্ধ করার অধিকারই কেড়ে নেয়া হয়:

১) আন্তর্জাতিক শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার লক্ষ্যে জাপানের জনগণ সর্বদাই যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকবে এবং আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসার লক্ষ্যেও কোনোরকম ভীতি প্রদর্শন কিংবা অস্ত্রের ব্যবহার তারা করবে না।

২) পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে উল্লেখিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণের উদ্দেশ্যে কোনোরকম স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী, এবং যুদ্ধের ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো বাহিনীই কার্যকর থাকবে না। সেই সাথে তাদের যুদ্ধের অধিকারও স্বীকৃতি দেয়া হবে না।

ম্যাকআর্থারের অন্য বেশ কিছু কার্যকলাপও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে দাঁড়ায়। নতুন সংবিধানে মত প্রকাশের স্বাধীনতার কথা বলা হলেও বাস্তবতা ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন। নিবন্ধ, সংবাদপত্রের রিপোর্ট, স্কুলের পাঠ্যবইয়ের অনুচ্ছেদ, সিনেমা বা অন্য যেকোনো লেখায় যদি জেনারেলের সদরদপ্তরের কোনো কাজকর্মের সমালোচনা করা হতো কিংবা জনগণকে যুদ্ধ বা পারমাণবিক বোমা হামলা সম্পর্কে কোনোকিছু জানানোর চেষ্টা করা হতো, তাহলে সাথে সাথেই তা চলে যেত নিষিদ্ধ বস্তুর তালিকায়।

ম্যাকআর্থারের সর্বাধিক বিতর্কিত সিদ্ধান্তগুলোর মাঝে একটি ছিলো সকল ক্ষমতা কেড়ে নিয়েও সম্রাট হিরোহিতোকে স্বীয় পদমর্যাদায় বহাল রাখার বিষয়টি। এর ফলে যুদ্ধের বিচারের কাজে নিয়োজিত আদালত যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে হিরোহিতোকে অভিযুক্ত করতে পারেনি। আসন ধরে রাখলেও আগের মতো সেই সর্বময় শাসক হিসেবে হিরোহিতোকে আর দেখা হতো না। বরঞ্চ জাপানকে চালাচ্ছিলেন জেনারেল ম্যাকআর্থারই।

এই সিরিজের পূর্ববর্তী পর্বসমূহ

১) পর্ব – ১ || ২) পর্ব – ২ || ৩) পর্ব – ৩ || ৪) পর্ব – ৪ || ৫) পর্ব – ৫ || ৬) পর্ব – ৬ || ৭) পর্ব ৭ || ৮) পর্ব ৮

.png?w=600)